Nuevas batallas sindicales

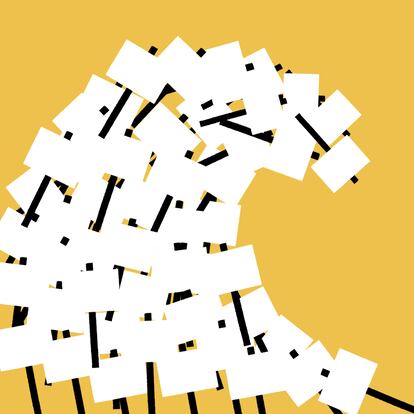

Parecen noticias de otra época: trabajadores sosteniendo pancartas y bloqueando el paso a las fábricas; debates encendidos sobre subidas de sueldos, prestaciones sociales y bajas por enfermedad. Todo lo que sostiene la simple dignidad de la vida

Escribir es un oficio altamente solitario, pero los 11.000 escritores de cine y televisión de Estados Unidos se unieron en la fraternidad combativa de una huelga que ha durado 147 días y que ha forzado a los directivos de los grandes estudios y las plataformas a aceptar un acuerdo, no solo sobre los salarios, sino también sobre la defensa de la propiedad intelectual frente a las estrategias depredadoras de las compañías de inteligencia artificial. Un escritor trabajando a solas no es nadie; 11.000 escritores organizados en un sindicato tienen la fuerza suficiente para paralizar una industria que depende en gran parte de ellos, pero en la que su trabajo es en gran medida invisible. Fue precisamente la visibilidad de los actores que se unieron a la huelga lo que favoreció la difusión de sus reivindicaciones y agrandó su efecto. Desde 1960 no había ocurrido nada semejante. A los actores conocidos y a los desconocidos y a los escritores se unieron los técnicos de todos esos oficios que hacen posibles las películas, cámaras, carpinteros, decoradores, iluminadores, especialistas de fotografía y de sonido, hasta un total de 170.000 personas, que todavía continúan en huelga, sufriendo heroicamente privaciones que se hacen más graves según pasan los días y solo tienen el alivio del socorro mutuo.

La afiliación a los sindicatos, que fueron tan poderosos en Estados Unidos, está en su punto más bajo, apenas el 10%, pero en los últimos meses se han multiplicado las huelgas, por primera vez en muchos años, huelgas de trabajadores de hotel, de conductores de autobuses escolares, de maestros, de empleados de cafeterías. Las grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, chantajean y manipulan para impedir que sus trabajadores puedan sindicarse, pero muchos lo han logrado ya en las franquicias de Starbucks, y hasta en algunos almacenes de Amazon, donde exigencias cercanas al esclavismo fuerzan a los empleados de cierta edad a llevar pañales durante la jornada de trabajo, para evitar que un exceso de visitas al baño provoque una sanción o incluso un despido, determinado asépticamente por un algoritmo.

El vendaval de la sublevación ha llegado hasta las fábricas de coches de Detroit, donde el sueldo medio de un trabajador es 300 veces inferior a los ingresos anuales de los directivos, y donde en los últimos años se han deteriorado tanto los salarios como las condiciones laborales, incluidas pensiones y asistencia sanitaria. Nunca se habían unido en una misma huelga los trabajadores de los tres mayores fabricantes: General Motors, Ford y Stellantis ―la antigua Chrysler, fusionada con Fiat y PSA―. Y en ella los todavía mejor pagados se solidarizan con los que han llegado en los últimos años y cumplen exactamente las mismas tareas recibiendo la mitad de sueldo.

Parecen noticias de otra época: trabajadores sosteniendo pancartas y coreando rítmicamente consignas reivindicativas, bloqueando el paso a la entrada de las fábricas; debates encendidos no sobre fantasías ideológicas, sino sobre subidas de sueldos, prestaciones sociales, bajas por enfermedad, todo lo que sostiene la simple dignidad de la vida. Y nos extraña más aún que estas imágenes de obreros en huelga y de representantes sindicales negociando ásperamente con los patronos de corporaciones que parecían cercanas a la omnipotencia procedan de Estados Unidos, donde el volumen, el poder, de esas compañías es muy superior al de cualquier otra en Europa, y donde la cruda ética individualista del capitalismo más extremo prevalece sobre los valores menospreciados de la solidaridad. Esa ideología tan del presente, y tan difundida en todas partes, nos lleva a olvidar toda la historia de disidencia política y de activismo sindical que arrancó con el movimiento obrero americano desde las últimas décadas del siglo XIX, y que tuvo su esplendor cultural y social en los años del New Deal; luego fue sometido al acoso y la calumnia en la época del macartismo y la Guerra Fría, y desbaratado por fin con las políticas neoliberales de Reagan y sus sucesores, incluido Bill Clinton. Justo ahora, de manera inaudita, Joe Biden hace acto de presencia en los escenarios de la huelga en Detroit, con un gesto de abierta simpatía hacia el movimiento sindical que no ha tenido ningún otro presidente desde Franklin D. Roosevelt.

No sentiríamos tanta extrañeza si no hubiéramos dejado que cuestiones tan perentorias como los derechos laborales y el activismo sindical ―la idea misma de la justicia social— se fueran borrando de nuestra conciencia política. La última huelga general en España fue en 2002. Ninguna tuvo una relevancia tan arrolladora como la del 14 de diciembre de 1988, que se organizó contra un Gobierno socialista. La pérdida gradual de fuerza y de prestigio de los sindicatos se correspondía con la imposición de una ideología económica que sus valedores presentaban no como una elección voluntaria, y por lo tanto discutible, sino como la simple evolución natural de las cosas: las privatizaciones de bienes y servicios públicos; los recortes sociales; la eliminación del tejido industrial; el libre movimiento internacional de los capitales y de las empresas, pero no de las personas; la contención en los salarios, pero no en los beneficios; la competitividad basada en el trabajo precario y mal pagado.

Los sindicatos parecían una rémora de otras épocas, burocracias ineficaces y parásitas, obstáculos para el bienestar común. La irrelevancia de su presente quedaba confirmada por la eliminación de su pasado. En las historias del antifranquismo y del tránsito a la democracia había mucho espacio para los dirigentes políticos de la izquierda, y hasta para los veteranos del Régimen que contribuyeron de mejor o peor gana a desmantelarlo, pero muy poco, o ninguno, para los militantes sindicales, hombres y mujeres, que levantaron en condiciones durísimas las Comisiones Obreras, sufriendo una represión más cruel que la infligida a los militantes universitarios, al fin y al cabo relativamente protegidos por su pertenencia a la clase media. En el lenguaje de aquella época, se decía que los sindicatos no podían ser “correas de transmisión” de los partidos de izquierda. Según mi propia experiencia, una parte grande de las energías intelectuales, y hasta físicas, de aquellos grupos políticos se desperdiciaban en enconadas diatribas teóricas sin el menor contacto con la realidad. Centrados en la defensa de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, los sindicalistas tenían la responsabilidad, y la ventaja, de no perder nunca de vista el mundo real. No faltaban enterados que desdeñaban ese arraigo práctico llamándolo “economicismo” o “reformismo”.

Siente uno remordimiento, incluso vergüenza, al darse cuenta de que también se dejó llevar por esa corriente de conformismo, de moda, que en los ambientes progresistas, tal vez desde los años noventa, fue dejando a un lado cuestiones esenciales de justicia social, de desigualdad, de derechos laborales, de protección o abandono del territorio de lo público. Recuerdo una tribuna en estas mismas páginas, escrita por un filósofo, justo antes de que la crisis que había comenzado en Estados Unidos empezara a estallar en España, cuando todo el mundo aseguraba que nada de aquello podía afectarnos a nosotros, que nuestros bancos eran mucho más sólidos que los americanos, etcétera. El filósofo decía que las identidades grupales —de género, de condición sexual, de pertenencia nacional— habían vuelto irrelevantes en el mundo contemporáneo las diferencias y las solidaridades de clase. Faltaban apenas unos meses para que se hundiera el espejismo de una prosperidad basada en la especulación financiera y la falta de regulaciones y controles sociales, y para que las diferencias de clase se volvieran más crudas y más visibles que nunca. El sindicalismo es una de esas herramientas anticuadas y resistentes a las modas que mejor pueden defendernos contra las inclemencias del presente, y tal vez del porvenir.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.