Latinoamérica se reconcilia en el cine con su pasado traumático a través del realismo mágico

‘Eureka’, de Lisandro Alonso, que se proyecta en el festival de Gijón, es el último ejemplo de la ola de películas sobre masacres indígenas y dictaduras brutales narradas con elementos fantásticos

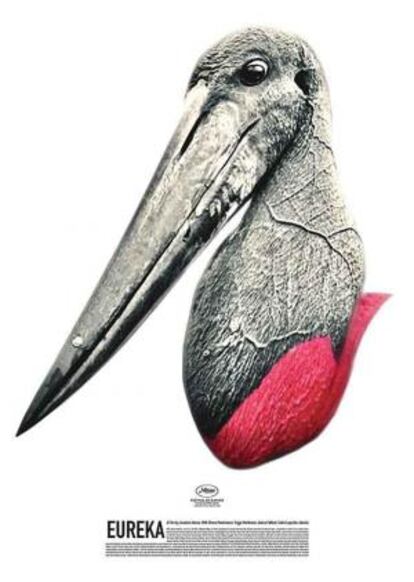

Un indígena llega moribundo a la choza de una curandera en lo profundo del Amazonas brasileño. Ha huido de una mina que extrae oro en plena debacle económica del régimen militar, en 1974. La mujer le unta pócimas, le da pequeños golpes en el estómago con un racimo verde y escupe agua por todo el cuerpo, que no parece tener signos vitales. Al mismo tiempo que el cadáver desaparece, dejando solo sus pertenencias, entra en la habitación un jabirú, un ave de pico largo y de postura señorial que parece haber recibido el alma del indio. Historia y fantasía se dan la mano en esta escena de Eureka, la nueva película del argentino Lisandro Alonso, que se proyecta esta semana en el festival de Gijón —que finaliza el sábado— y que forma parte de una nueva ola de filmes latinoamericanos que revisan el pasado doloroso de la región ―dictaduras, guerrillas, huella colonialista― con un giro de tuerca surreal, fantástico, surgido del realismo mágico.

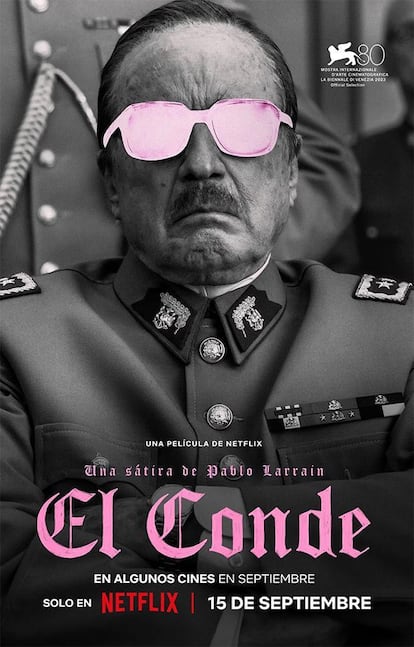

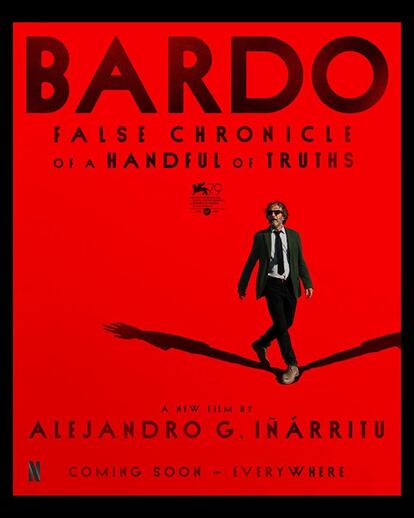

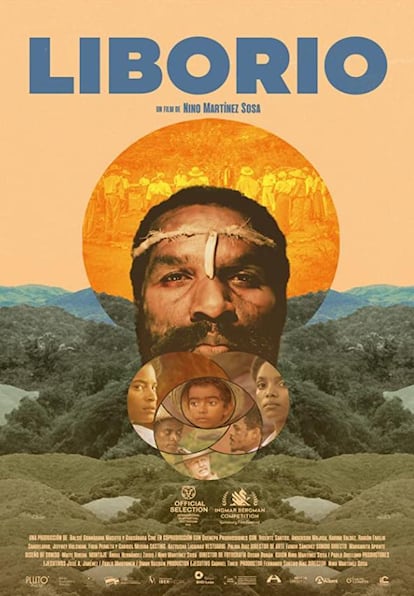

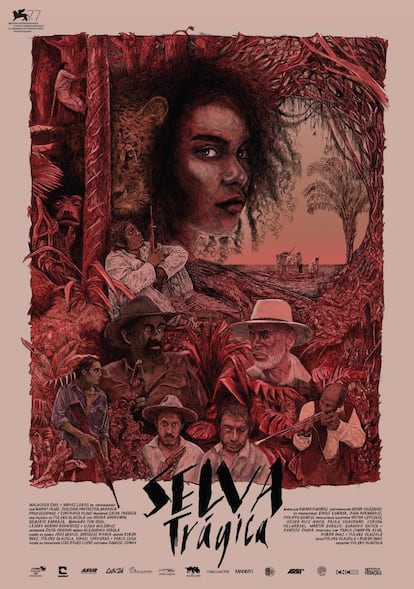

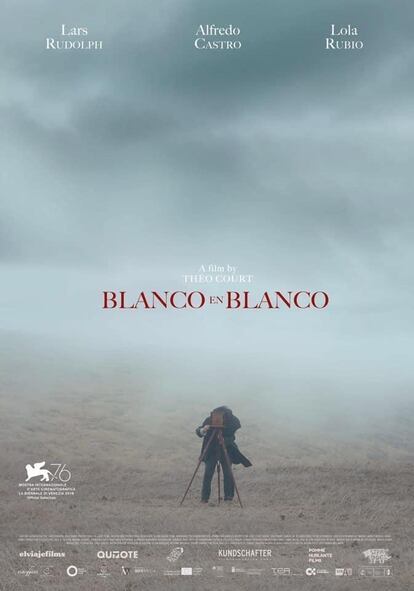

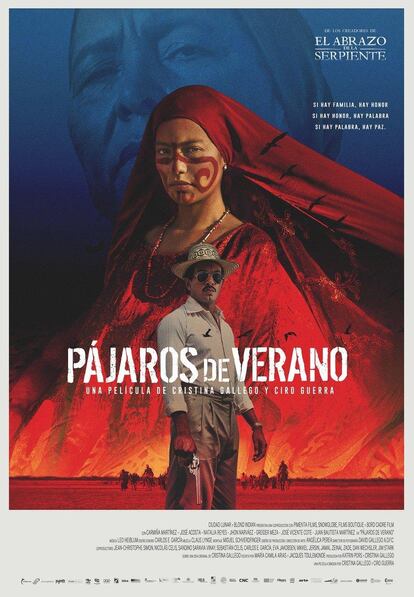

La visión en versión fantaterror de la dictadura chilena contada con un Pinochet vampiro en El conde (2023), de Pablo Larraín; la conversación entre un cineasta y Hernán Cortés en una secuencia de Bardo (2022), de Alejandro González Iñárritu; un mesías revolucionario que vuelve de la muerte para liderar una secta durante la ocupación estadounidense en República Dominicana en Liborio (2021), de Nino Martínez Sosa; la aparición de un ser mitológico en forma de mujer a unos extractores de chicle, durante la década de 1920, en la frontera entre México y Belice en Selva trágica (2020), de Yulene Olaizola; la manifestación de un espectro antes del genocidio, a finales del siglo XIX, de la tribu de los selknam en Tierra del Fuego (Chile), en Blanco en blanc (2019), de Theo Court; o los espíritus que alertan de la bonanza marimbera de los setenta en Colombia en Pájaros de verano (2018), de Ciro Guerra y Cristina Gallego. El cine de Latinoamérica fusiona realidad y sobrenaturalidad para contar su pasado y rechaza la película de época o el biopic. “Lo fantástico, el quiebre espacio-temporal, me da elementos lúdicos para probar herramientas cinematográficas y agrandar el espectro como cineasta”, comenta a EL PAÍS Lisandro Alonso, que estrenó Eureka en Cannes y que llegará a salas comerciales españolas en el segundo trimestre de 2024.

La producción cinematográfica latinoamericana busca historias en su pasado porque mantiene heridas abiertas con la memoria. Entre ellas, la deuda pendiente de los crímenes de los gobiernos militares ―con ejemplares soluciones en Argentina, pero aún sin juzgar en países como Guatemala o Brasil― y la matanza impune de comunidades indígenas en nombre de la “modernidad”. “Para que exista una reconciliación se debe hablar de ese pasado traumático que mucha población y gobiernos no quieren ver o quieren borrar”, argumenta por videollamada Paul Schroeder Rodríguez, profesor de Cine Latinoamericano Documental en la Universidad de Amherst (Massachusetts) y autor del libro Una historia comparada del cine latinoamericano (Iberoamericana Vervuert, 2020). El último capítulo, uno de los dedicados al siglo XXI, se titula La memoria compartida, en el que escribe: “Lo que ha venido ocurriendo en América Latina en torno a la recuperación de la memoria histórica es un fenómeno regional (...) Un estudio de la memoria en el cine más reciente tiene mucho que decirnos sobre estos procesos en la región y nos ayuda a responder por qué todavía ningún país latinoamericano ha logrado encarar del todo los miedos y los mitos que aun generan sus traumáticos pasados”.

En la guatemalteca La llorona (2019), el director Jayro Bustamante recurre a una leyenda de terror local sobre el espíritu de una mujer que llora por sus hijos para rendir cuentas de la masacre contra los mayas quiches en los ochenta perpetrada por los militares. Un ficcionalizado Efraín Rios Montt, presidente de facto que ordenó la muerte de más de 200.000 indígenas por considerar que ayudaban a las guerrillas comunistas en la guerra civil, es acechado por el fantasma de una de las madres que asesinó junto a sus hijos. Intenta hacer la justicia que el Estado no pudo. “El genocidio es un tema que todavía provoca mucho dolor a los descendientes de los asesinados. Tratarlo de la manera más realista posible era meter el dedo en la llaga. Sin embargo, al vestirlo como leyenda lo hice más accesible para las víctimas; el realismo mágico me permitía contarlo de forma digerible”, asegura Bustamante.

El director chileno-español Theo Court retrata otra matanza indígena en Blanco en blanco, la de los selknam, a finales del siglo XIX, a manos de latifundistas ingleses interesados en Tierra del Fuego. El exterminio es visto a través de los ojos de un fotógrafo contratado por un terrateniente inglés. Antes de inmortalizar la matanza con su cámara de placas, se le aparece una entidad llena de plumas relacionada con los rituales de la comunidad. “Me parecía contradictorio cómo algo tan mágico como ese elemento podía dar pie a la matanza, una especie de temor a lo que no conocemos y lo tenemos que aniquilar. No quería hacer algo pegado a la realidad porque de alguna forma te constriñe como creador”, sostiene por videollamada Court.

La colombiana Cristina Gallego coincide en que tampoco podía filmar una película realista si lo que quería era contar la visión de los protagonistas del auge del tráfico de la marihuana en Pájaros de verano. Lo mismo le pasó al dominicano Nino Martínez a la hora de abordar la resistencia frente a la invasión de los marines en Liborio. Tanto los wayúu, en el caso de la primera, la tribu que experimentó la desdicha del narco en los setenta, como los liboristas, campesinos seguidores de un curandero/líder, en Liborio, tienen otra percepción del entorno. “Pájaros de verano pasó de ser un relato histórico a uno de realismo mágico cuando empezamos a regirnos por los códigos de la cultura wayúu, que es mágica, onírica y mística”, explica Gallego. Martínez comenta por su parte: “Los liboristas, al igual que gran parte del campesinado en el Caribe, construyen la realidad de una forma distinta que los urbanos, que tenemos una mentalidad más cartesiana y objetiva. No tienen una diferencia entre el mundo vivido y el soñado”.

Historias indígenas contadas por indígenas

Al mostrar sus formas de percibir la vida, los pueblos indígenas y comunidades originarias participan de estas películas no solo como actores naturales, sino en la construcción de su historia. En Pájaros de verano se habla en wayunaiki todo el largometraje y fueron los relatos de la tradición oral los que le permitieron llegar al corazón de la historia, según Gallego. Los más de 300 figurantes en La llorona son mayas, que buscan justicia para sus antecesores y los practicantes del liborismo son parte de la película de Martínez.

Alonso convierte la reserva nativa de Pine Ridge en Estados Unidos y sus habitantes en el centro de la segunda de las tres historias que conforman Eureka. En la primera, un vaquero encarnado por Viggo Mortensen busca a su hija en el lejano oeste del siglo XIX. “Quería seguir con la temática de los nativos que ya estaba en mi anterior trabajo. Lo primero era saber quién los retrato y se me vino a la cabeza el wéstern. Después [en la segunda historia], llevo al público a un lugar donde observa las consecuencias que tuvo esa colonización del oeste: una comunidad que vive encerrada, sin documentos ni ley, donde el promedio de vida es de 50 años y el índice de suicidio, galopante”, comenta el bonaerense, que en su pasada película, Jauja (2014), ya se inmiscuía en el pasado del continente con elementos de fantasía.

Schroeder Rodríguez puntualiza que las experiencias y visiones de los pueblos originarios han sido históricamente contadas por otros. “El cine indigenista, que surge con fuerza en los años treinta, ponía el foco sobre estas comunidades pero era contado por autores mestizos y criollos. Los llamaban ventrílocuos”, lamenta. Con la llegada del cine digital y su consiguiente democratización, continua, son ellos ahora los autores de sus propias películas que circulan en circuitos propios y son valoradas con sus propios criterios.

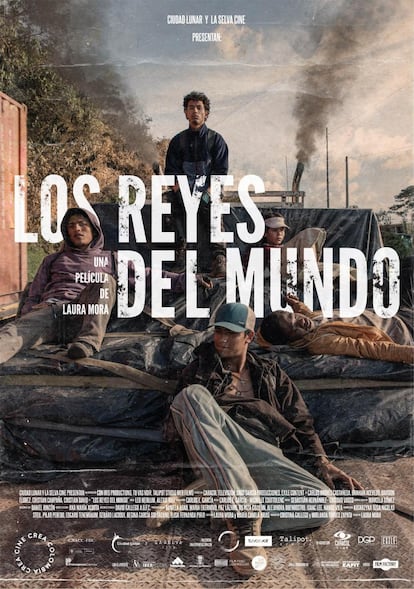

La colombiana Los reyes del mundo (2022), ganadora de la Concha de Oro, no se remonta a un episodio concreto de la región del siglo XX. No obstante, refleja las consecuencias de un hecho histórico ―el conflicto armado colombiano― para retratar a las víctimas del desplazamiento forzado: cinco chicos de la calle buscan recuperar la tierra de la abuela de uno de ellos gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Los actores son naturales, provienen de entornos desfavorecidos y conflictivos, y manejan un lenguaje propio de las calles de Medellín. “Según las descripciones de los personajes seleccionamos actores naturales. Todos ellos vienen de estratos problemáticos y humildes”, recuerda la directora, Laura Mora, quien ahora se encuentra dirigiendo tres episodios de la serie Cien años de soledad.

Para Mora, el “punto neurálgico” del conflicto en Colombia es el territorio. “Ha habido una cantidad absurda de gente que ha perdido sus tierras a manos de terratenientes, de élites o por el tema del narcotráfico. Cuando salieron los acuerdos de paz en 2016, en La Habana, uno de los temas más difíciles fueron las tierras, un tema del que muy poca gente quiere hacerse cargo”, resalta. La película está llena de momentos oníricos y mágicos, en los que la realidad se va mimetizando con lo hipnótico de la naturaleza del Bajo Cauca.

Realismo mágico, un termino polémico

A pesar de que tiene sus orígenes en la pintura posexpresionista alemana, el realismo mágico ha estado siempre relacionado con la ficción latinoamericana, principalmente en la literatura. Algunos consideran el término como una etiqueta banalizadora y dirigida a la exportación. Martínez cree que la palabra magia no tiene un cariz positivo: “Estas formas de entender las realidades que son distintas para otros yo no las denigraría utilizando la palabra magia, porque conlleva un truco, un engaño”. Court, por su parte, prefiere hablar de lo “extraño maravilloso” o “extraño cotidiano”.

Del otro lado, para Bustamante, más allá de ser un movimiento artístico, el realismo mágico le parece una “manera de vivir que los latinoamericanos lo utilizamos en nuestro cotidiano”. Gallego coincide en que lo esotérico y lo mágico es algo propio de la región, una herencia de la parte india. Una forma de sobrevivencia, acota Mora, para hacer frente a la realidad dolorosa y sangrienta que atraviesa la región, pues “sin imaginación y belleza, la existencia se torna imposible”.

Eureka (2023)

País: Argentina

Disponible en: salas desde el segundo trimestre de 2024

Sinopsis: Murphy busca a su hija después de que sea secuestrada por el forajido Randall.

El conde (2023)

País: Chile

Disponible en: Netflix

Sinopsis: Augusto Pinochet, que no está muerto sino que es un vampiro envejecido, ha decidido morir de una vez por todas tras vivir 250 años en este mundo.

Crítica de Elsa Fernández-Santos

Bardo (2022)

País: México

Disponible en: Netflix

Sinopsis: Un renombrado documentalista emprende un viaje retrospectivo onírico para reconciliarse con el pasado, el presente y su identidad mexicana.

Crítica de Javier Ocaña

Los reyes del mundo (2022)

País: Colombia

Disponible en: MovistarPlus+

Sinopsis: Sigue a cinco jóvenes y a la humanidad marginada y excluida que busca un lugar en el mundo.

Crítica de Javier Ocaña.

Liborio (2021)

País: República Dominicana

Disponible en: Filmin

Sinopsis: Liborio desaparece en medio de un huracán. Un día regresa hablando como un profeta, curando a los enfermos y congregando a muchos seguidores en lo profundo de las montañas.

Selva trágica (2020)

País: México

Disponible en: Netflix

Sinopsis: En lo más profundo de la selva maya, una tierra sin civilizar envuelto en leyendas, un grupo de recolectores de caucho se topa con Agnes, una misteriosa joven beliceña.

Blanco en blanco (2019)

País: Chile

Disponible en: Amazon Prime

Sinopsis: En el preludio del siglo XX, Pedro (Alfredo Castro) llega a Tierra del Fuego, un territorio hostil y violento, para fotografiar el matrimonio de un poderoso latifundista.

Crítica de Elsa Fernández-Santos

La llorona (2019)

País: Guatemala

Disponible en: Filmin

Sinopsis: Un dictador paranoico y envejecido se enfrenta a la muerte y el levantamiento de su pueblo en Guatemala.

Crítica de Javier Ocaña

Pájaros de verano (2018)

País: Colombia

Disponible en: Filmin

Sinopsis: Durante la época de prosperidad de la marihuana, Rapayet y su familia indígena se ven envueltos en una guerra por el control del negocio.

Crítica de Carlos Boyero

Jauja (2014)

País: Argentina

Disponible en: Mubi y Filmin

Sinopsis: Un padre y su hija viajan de Dinamarca a la Patagonia en busca de un reino en los confines de la civilización.

Crítica de Jordi Costa

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.