Supervivientes de una generación

Pertenecen a la quinta que más ha sufrido en la historia reciente de España. Tras conocer la guerra, el hambre, la dictadura y diversas crisis económicas, llegó la pandemia que se ha cebado en España con las personas mayores. Estas son las historias de veteranos que han superado el coronavirus.

Por si no hubiera sido bastante con la guerra, la hambruna, la dictadura. Por si no hubieran demostrado ya que un país puede superar una formación del espíritu nacional con vicios como el autoritarismo y la obediencia ciega para caminar en pos de la democracia y la tolerancia. Por si acaso haber pasado hambre y frío de niños no supusiera suficiente excusa para luego, jubilados, contribuir a que los hijos y los nietos pudieran torear el presente de una crisis como la de 2008 y apartar la maleza que no dejaba ver el futuro a sus nietos, ya bien entrado el siglo XXI… Por si todo eso no sirviera, no hubiese sido suficiente prueba para colgarles medallas y protegerlos hasta el fin de sus días, llegó la —esperemos— última gran prueba que ha tenido que afrontar esa generación de abuelos y bisabuelos nacida en los años veinte, treinta y cuarenta del siglo XX. El último aguijón les ha picado con veneno en la cara (en España, el 86% de los muertos por covid-19 tenían más de 70 años). Muchos de ellos han sobrevivido pasando por los hospitales y las cuarentenas después de que les haya dado de lleno. Una genética de resistencia ha convertido a algunos de ellos en vanguardia entre los pacientes. Esgrimen un descomunal desafío ante el sacrificio que ha servido de nuevo como ejemplo de su mano para un país que ya se ha repuesto gracias a ellos muchas veces ante los mayores golpes. Saben lo que es la incertidumbre. Que un día pasa, vuelve a salir el sol y se disipan las tinieblas. Caminan armados, como transportando la piedra de Sísifo. Caen, pero se vuelven a levantar. Son los supervivientes mayores del coronavirus.

CURARSE JUNTOS EN LA MISMA HABITACIÓN

Entre Modúbar de la Emparedada y Modúbar de la Cuesta, provincia de Burgos, apenas hay tres kilómetros. Durante años, un solo cartero entregaba el correo por toda la comarca, muy cercana a la capital. Encarnación García Saiz era hija suya y tanto ella como sus ocho hermanos ayudaban a distribuir los sobres por todas partes. Así que la muchacha se sabía bien el camino y lo transitaba regularmente. De la Emparedada a la Cuesta, los jóvenes se desplazaban a menudo de un sitio a otro. Y así es como conoció a Ángel Saiz Moreno con 20 años.

Desde entonces hasta ahora, que ella tiene 84 y él 86 años, no se han separado. Tampoco cuando ambos han contraído el coronavirus, que han superado contagiándose fuerza en la misma habitación del hospital 12 de Octubre, en Madrid. “Los médicos pensaron que nos beneficiaría. Y así ha sido”, cuenta Encarnación. Ángel fue el que llegó a preocupar más a toda la familia. Le tenían que operar de la cadera y estuvo grave. Hoy no quiere casi ni recordarlo. Se le caen las lágrimas con esa mezcla de sensaciones a la vez incómodas y de puro alivio. Pensar que se aproximó al límite y regresó a la vida le provoca espanto y esperanza mientras sus hijos José y Ángel confiesan: “Nunca le habíamos visto llorar”.

Ángel es un hombre que rezuma una bondad frágil pero muy resistente. Quizás la forjó dentro gracias a su crianza de labriego. “Segar, trillar, tirar del arado con bueyes y caballos, cazar pichones que acababan en el restaurante Ojeda, el mejor de Burgos, o cuidar ovejas, esa fue nuestra infancia”, asegura. Hasta que se trasladó a Madrid. Dejó a Encarnación en el pueblo, y ella entendió entonces mejor el significado de que te llegaran las cartas a tiempo: “Tres años estuvimos escribiéndonos”, comenta la mujer mientras acaricia la frente de su marido y le coge de la mano en su piso de la madrileña calle de la del Manojo de Rosas, junto a la avenida de Andalucía. Allí viven desde que él comenzara a trabajar en la sección de turismos de Barreiros, donde ha contribuido a fabricar durante años coches Dodge o de la marca Peugeot. Él hubiese preferido algunas veces andar al aire libre, pero entró en la fábrica y ahí se jubiló tras 40 años como rectificador en la cadena de montaje, principalmente, de una empresa donde trabajaban, dice, 15.000 personas.

“Los médicos pensaron que nos beneficiaría curarnos juntos en la misma habitación del hospital. Y así ha sido”

Después ha plantado cara a este zarpazo. Con Encarnación, menos afectada por la enfermedad, pero muy fuerte, a su vera: “Pedí que me lo pusieran al lado para vigilarle de reojo, dejaba hasta la luz puesta de noche porque quería verlo continuamente”, comenta ella. “Nos decíamos tonterías, cosas nuestras y del pueblo. Cuando me dieron el alta, me dejaron seguir yendo por las tardes”. Una excepción, dice, que asumieron los médicos. Quizás, al observarlos, la evidencia de que no pueden vivir el uno sin el otro les convenció. Aunque eso es muy difícil de aplicar al diagnóstico sanitario en mitad de una pandemia. Olé, de todas formas, por los doctores que lo supieron intuir.

Cuando Ángel lo superó, no ha pedido el cielo. Mientras tanto, en el hospital, un buen día soltó: “¡Tengo unas ganas de ir a mi casa y comerme tres huevos fritos!”. Hoy Encarnación lo recuerda: “No sé por qué dijo exactamente tres huevos fritos”. Era una manera de reivindicar excesos. Sin pasarse tampoco. Ángel sabe muy bien lo que desea de ahora en adelante: “Vivir la vida, salir a pasear, volver al pueblo cuando pueda, estar con la familia, acompañar a mi mujer a la compra”. Y de paso, de vez en cuando, zamparse un bocadillo de pescadilla rebozada o de jamón de los que Encarnación le preparaba para el descanso en el trabajo. Eso también.

VICENTE CASADO, UNA ESCUELA ANDANTE DE ARTES Y OFICIOS

Vicente Casado, a sus 96 años, bien podía montar una escuela de artes y oficios. Ha sido peón, camionero, taxista… Como empresario ha montado negocios de venta de abonos para el campo, supermercados, zapaterías, droguerías. Es músico, pero no se conforma con un instrumento: toca el violín, el saxofón, el piano y el acordeón. Además, pinta y escribe…

Después de haber superado un ataque de coronavirus en el hospital de Villalba (Madrid), regresa a sus aficiones en su casa de Guadarrama, el pueblo del que ha escrito una detallada memoria. Aun así, hay que sacarle el currículo con cordel. No se da importancia. Pero su hija Gloria y su nieta Virginia agitan el recuerdo de quien no ha dejado probar suerte en una vida atravesada también por varios infortunios.

La panadería de sus padres marchaba bien. Pero un buen día se apostaron algunos batallones de soldados republicanos en el pueblo y todo comenzó a irse al cuerno. Vicente tenía 10 años. Comenzaba la Guerra Civil y Guadarrama iba a convertirse en un fortín cuya sierra de nadie dominó al completo en los tres años que duró la contienda.

Sus tres hermanos y él comenzaron a buscarse la vida. ¿La perspectiva? Espantar el hambre y el frío. “Primero nos evacuaron a El Escorial. Allí estaríamos más seguros. Cuando terminó la guerra nos dedicamos a deshacer fortines con un pico y a sacar raíles de tren que habían sido cubiertos. También a prensar hierba y a quitar nieve de los caminos… A lo que viniera”.

Sufrir esta enfermedad ha sido canallesco, criminal”, afirma Vicente Casado

Anduvieron así hasta que llegaron fondos para la reconstrucción del pueblo. “Aprobaron el plan de lo de las regiones devastadas y edificamos casuchas. Hubo tajo para todo el mundo”. Se habilitaron parques, se rehízo la iglesia y la plaza del Ayuntamiento. Guadarrama, que llegó a ser ruina, volvía a parecerse a Guadarrama.

Se casó en 1950. Tuvo una hija, pero enviudó dos años después: “Una apendicitis se llevó a mi mujer. Yo me quedé solo con la niña”. Volvió a trabajar en lo que podía y pronto vio que, al reiniciarse de manera más expansiva las labores en el campo, los abonos podían convertirse en un buen negocio. “No me fue mal…”, dice.

Se volvió a casar y tuvo cuatro hijos más. Ya había desarrollado una mentalidad de sagaz comerciante, para mantener a la familia. Dejó los piensos y su etapa de transportista y taxista. Montó un supermercado, “un Spar de esos”, y una zapatería que también fue droguería y perfumería. No se considera maestro en nada, pero sí experto en un poco de todo. Cuando le preguntamos qué debería constar en su carnet de identidad, dice: “Músico”. “Eso sí…, un día me dio la chaladura y empecé a tocar”, asegura.

Tanto que montó una orquesta ambulante para romerías con la que también sacó algo de dinero entonando boleros, tangos y pasodobles. Con eso satisfizo su impulso nómada en áreas demarcadas: “Conozco todas las provincias de España menos Barcelona”. De su afición a la geografía prendió en él la necesidad de lanzarse también al mundo. Disfrutó sobre todo de sus viajes a Israel y a Egipto. Alucinó con la pirámide de Keops.

Estos días, tras haber superado la enfermedad —“ha sido canallesco, criminal”, afirma—, le da a menudo a las teclas de un órgano electrónico. “Con el acordeón no puedo, no sabes lo que pesa: ¡nueve kilos!”. Necesita recuperar fuerzas. Tiene una bicicleta estática en el salón alrededor de la cual merodea su gato y unos cuantos óleos pintados sobre esquinas de su pueblo. Imágenes estáticas en ocre que contrastan con las más dinámicas de su escritura. “Hice los Recuerdos de Guadarrama con la ayuda de mi amigo el historiador Jesús Carrasco Vázquez. Me sabía de memoria el nombre del 70% de los habitantes. Pero prefiero no contar por qué”.

MANUELA GRIMALDI: UNA BOMBILLA PARA TODA LA CASA

Cuando Manuela Grimaldi pulsa el interruptor de la luz es muy consciente de la suerte que tiene. “De niña, en mi casa de Valdetorres de Jarama (Madrid) teníamos una bombilla y la llevábamos por todas partes: de la cocina a la cama, del cuarto de estar al jergón, donde dormía con paja de maíz como resguardo. Si te pillaba una mala postura, llegabas a la mañana siguiente coja”. También, por tanto, da gracias todos los días por acostarse cada noche en una buena cama con colchón.

Ella ha empezado a disfrutar más de cosas anheladas desde que se jubiló. Entonces comenzó a saldar cuentas con lo que le había arrebatado la necesidad y el duro trabajo. “Me metí en clases para mayores, ahora hasta he escrito mi vida. La psicóloga dice que es muy interesante y que tengo muy buena caligrafía”. Saca un ejemplar para que lo comprobemos. Y así es, contiene una letra recia y clara. Altiva y esmerada: para no sembrar dudas.

También es consciente de que su apellido responde a razones biológicas aunque no emparentadas con la realeza monegasca. “Era el de mi madre, que me tuvo soltera. A los seis meses me quería dejar en la inclusa, pero mi tía Gertrudis dijo que se ocupaba de mí, con mi tío Manolo, y se convirtieron de hecho en mis padres. La otra mujer, cariño no me tenía, pero venía a verme”. Del progenitor, ¿qué sabemos? “Manolo Pavesio, se llamaba. Tenía cara de burro y una pescadería. Cuando me iba a casar le fui a ver y le conté que era su hija. No quiso saber nada, pero su hijo sí. Y desde entonces, él se ha portado como un hermano: es el mejor tío de mis hijas”.

He escrito mi vida. La psicóloga dice que es muy interesante y que tengo muy buena caligrafía”, dice Manuel Grimaldi

Ha tenido tres. Se casó con un militar cuando trabajaba en el sanatorio de Santa Ana. Allí acabó aprendiendo de todo sobre otorrinolaringología. “Pero no me podían dar ningún título porque no tenía estudios”, comenta. El que iba a ser su marido acudía a visitar familiares. “Me debió ver por ahí y se fijó en mí. Un día me llamó por teléfono para que nos hiciéramos novios. Él era de Segovia”. El matrimonio no fue un trámite: “En aquellos tiempos no dejaban casarse a los militares con hijas de madres solteras, así, de primeras. Me hicieron un informe; si salía bueno, podíamos. Pero con un poquito de algo que no les gustara, no nos casábamos”. Pasó la prueba. Y ambos trabajaron como guardeses de una casa en Pozuelo.

Mucha labor, pero menos que a la que estaba acostumbrada de niña: “Pasamos hambre, íbamos con un cacito adonde los soldados a ver si nos caía algo. Nos tirábamos la vida viendo y preparando comida para otros. Mi padre era cazador, pero todo se lo vendía a otra gente. Pajaritos pelaos y liebres para las familias ricas. Hasta engordábamos chones que acababan en la carnicería, pero para nosotros nada”. Por eso se quedó en Madrid en cuanto ingresó enferma en el hospital del Niño Jesús para que la operaran de un quiste: “Me quitaron los piojos, me bañaron y me dieron de comer, ¿cómo iba a volver al pueblo? Me quedé a trabajar ahí y les mandaba dinero”.

Ahora que ha podido disfrutar más de la vida, tampoco ha esquivado riesgos. Manuela empezó a sentirse mal al regresar de cuatro días que pasó en Benidorm. Ingresó en el hospital Puerta de Hierro. Ahí se sobrepuso gracias al cuidado de unos médicos, unas enfermeras y un personal que no tienen precio. Pidió con todas sus fuerzas sobrevivir. “Tengo cuatro nietos, dos bisnietos y otros dos de camino. Por eso no quería morirme. Pensaba que no iba a llegar a ver la carita de mis niños”. Y bajarlos a pasear, si es posible. “Pero para eso necesito que me pongan un ascensor. Eso sí te pido que lo escribas, por favor: que se ocupe el Ayuntamiento, la comunidad o Cristo Bendito, pero que nos monten un ascensor”.

MIGUEL RELLÁN: EL ASPIRANTE A MÉDICO QUE QUISO CAMBIAR EL MUNDO COMO ACTOR

Desde pequeño supo que en el joven Rellán convivían dos Miguelitos. Uno acompañaba a su padre, don Secundino, al hospital Civil de Tetuán, donde nació en 1942 y vivió hasta los 21 años con su familia. Allí se formaba junto a él sin que nadie le obligara en la medicina de primera mano: “Él era radiólogo, pero atendía de todo. Cuando llegué a la Facultad en Sevilla, ya me sabía la anatomía hasta del revés”, cuenta. Y además había tratado enfermedades que andaban casi por entero erradicadas en la Península, pero no en el protectorado marroquí: “Tifus, lepra, tuberculosis… Llegué a aprender a tratar partos, amputaciones, quemados o infecciosos junto a mi padre. Supe diagnosticar a pacientes por cómo caminaban”. El otro Miguelito leía como loco, repetía cinco o seis veces la misma película en el cine o la escuchaba de noche porque el sonido de la sala se colaba en su habitación. Además, había visto entrar a Cary Grant en el hotel Velázquez de Tánger, donde también escuchó cantar a los Platters. Era el más farandulero y se empezaba a sentir apátrida acostumbrado a hacer amigos judíos o musulmanes sentados a su lado en la misma clase.

Con mi padre llegué a aprender a tratar partos, amputaciones, quemados o infecciosos junto a mi padre. Supe diagnosticar a pacientes por cómo caminaban” , dice Rellán

El rebelde cómico bohemio se acabó imponiendo al aspirante a médico (dejó la carrera a falta de dos asignaturas) y forjó una de las trayectorias más legendarias en el cine y el teatro español. Pero en los últimos dos meses, el Miguelito que le hubiera gustado más a su padre ha regresado al hospital, para ser tratado de coronavirus. “Nunca me pongo malo, pero aquellos síntomas me alarmaron porque resultaban extraños en mí y, como veo ahora, en general nos siguen pareciendo raros, desconocidos”. Cansancio crónico, malestar, un extraño duermevela. “Estaba en buenas manos, primero las de nuestro médico de cabecera, el doctor Manuel García del Valle, que vino a verme vestido de astronauta verde y dijo: ‘¡Al hospital!’. Después, dentro de la clínica Quirón de Pozuelo, con la doctora María Correyero”.

Allí se fue dando cuenta de que cuando salgamos de esta, los políticos van a tener que cambiar unas cuantas prioridades. Habrá tres áreas críticas a las que aplicar cuidados: la sanidad, la educación y la cultura. “La primera porque garantiza nuestra supervivencia, las otras dos porque nos elevan”. En eso sigue tan convencido como cuando comenzaba a hacer teatro independiente en Sevilla dentro de grupos como Esperpento, donde también participaba, entre otros, Alfonso Guerra. “Yo me metí en este oficio, espérate, no por ser famoso ni nada de esas chorradas. Yo me metí a actor para cambiar el mundo. Sí, sí”.

Así lo sentía cuando programar a Bertolt Brecht o a Valle-Inclán suponía un acto político y te podía acarrear el cierre de la sala o unos buenos porrazos por parte de los grises. “Creo que sigo con ese espíritu. Soy un romántico idiota, como ves. Y si bien puede que no llegue a tanto como cambiar el mundo, sí que, aunque en cada función toque la fibra de uno y salga distinto, ya me vale”. “O, si no”, pregunta Rellán, “¿qué ha pasado durante el confinamiento con la cultura?”. Lo formula consciente de la respuesta: “Pues que la gente se ha encerrado en sus casas y se ha puesto a escuchar música, a leer, a ver películas. ¡Resulta que éramos importantes!”. Aunque esto último tiende a creérselo mucho. “A ver lo que escribes. Que sepas que no me puedes hundir porque yo ya estoy hundido”.

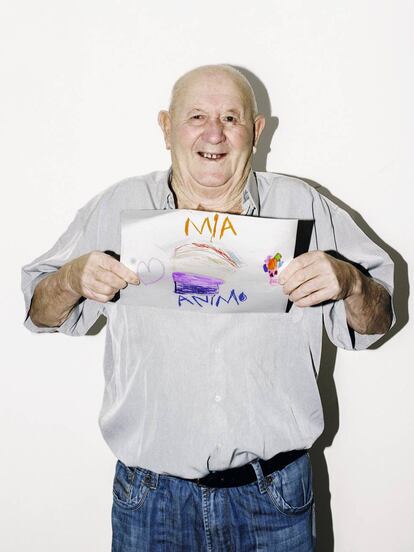

RAMÓN MARTÍNEZ: CUANDO HABER PASADO HAMBRE ES UN ORGULLO

El día en que Ramón Martínez, a sus 82 años, abandonó el hospital, salió cantando. Era el cumpleaños de Carmen, su esposa, y le quiso dedicar una copla: “Ya no me miras como me mirabas, ya no te acuerdas de aquel viejo amor. Si el destino me lleva a la tumba, cubrirás mi sepulcro de flores”. Quizás no fuera el día más indicado para entonar aquello. Acababa de esquivar la muerte por el coronavirus. Pero lo hizo con tal chorro de voz que dejó patente la pericia de los servicios sanitarios cántabros. La tonada demostraba a oídos de todo el mundo su total recuperación.

Había entrado 14 días antes casi ahogado y le ingresaron en Valdecilla antes de trasladarle al sanatorio de Liencres: “Me faltaba la vida. No podía respirar”. Ramón reunía además todos los factores de riesgo y agravantes en ese cuerpo de jabato. Para colmo, la covid-19 se quería cebar con él. Destrozarle los diagnósticos. Hacer aflorar su pasada neumonía; agudizar la diabetes, la hipertensión, el aneurisma en la aorta, y complicarle la amputación que apenas semanas antes le habían hecho de un dedo del pie. Pero no pudo. “Es un milagro que esté en casa, no nos lo creemos”, cuenta su hijo Carlos.

“Estoy fuerte, no queda otra que echar la vela en el palo de proa y aguantar el temporal”, afirma Ramón Martínez

Con un cuadro así, 10 pastillas por la mañana y otras 10 por la noche, cómo no iba a salir cantando. Es de las cosas con las que más disfruta Ramón. “No se me da mal, no. Cuando vamos a Benidorm todos los años, canto jotas en el coro de la playa de Poniente”. Las entona con toda la fuerza de quien es consciente de su, ahora, buena suerte. Pero su vida ha sido una tunda continua, el triunfo de una voluntad precisa contra todas las tormentas que le tenía reservada la mar. “Yo estoy encantado de contárselo… A mí no me da vergüenza decir que he pasado mucha hambre”.

Había nacido en Comillas como el más pequeño dentro de una familia de nueve hermanos. “Al poco murió mi padre, y mi madre se tuvo que quedar al cargo, enferma como estaba, la pobre, del corazón. Nos quedamos con el cielo arriba y la tierra abajo”. Ante un panorama así, no le quedó otro remedio que ponerse a trabajar. Se trasladaron a San Vicente de la Barquera, 15 kilómetros al oeste. “Allí nos conocían como los comillanos y ayudábamos a todo el pueblo”.

Pronto se metió a pescar. De lo que mordía el anzuelo, comían. Si no… Antes probó otros trabajos: “El primero, descargar sacos de cemento en el seminario de los jesuitas en Comillas. Entre un amigo mío que se me murió el mes pasado y yo llegábamos a echarnos 400 kilos a la espalda en un semana”. Aún conserva el contrato que le hicieron enmarcado en su casa. Con 7,10 pesetas de paga al día.

Luego anduvo unos años en una merlucera de cuatro tripulantes. Pero pronto aceptó aquella oferta para un puesto en el astillero: “Me dio por aplicar el refrán: al igual ganar, mejor en tierra que en la mar”. No tenía miedo al destajo: “Salí así, con pantalón corto ya andaba construyendo una tejera”.

Hoy, con tres hijos, tres nietos y seis bisnietos, disfruta compartiendo: “No tengo nada mío y no hay cosa que me haga más feliz que el hecho de que alguien venga a pedirme ayuda”. Está listo para ello ahora en su casa de Santa Cruz de Bezana, a 10 kilómetros de Santander. Cada día se lo toma como una fiesta de cumpleaños. La enfermedad, el último trompazo que ha esquivado en la travesía, despierta en él esas metáforas del marinero que en cierto modo nunca dejó de ser: “Estoy fuerte, no queda otra que echar la vela en el palo de proa y aguantar el temporal”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.