Dreyfus en Colombia

Por qué las arremetidas de una minoría radical amenazan las instituciones y la democracia misma en el país suramericano

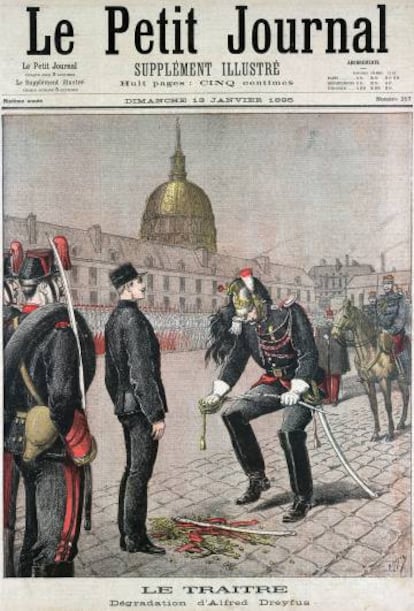

El 5 de enero de 1895, bajo una ligera nevada en París, el capitán Alfred Dreyfus, de 34 años, fue degradado tras haber sido condenado por traidor en un consejo de guerra. Se le arrancaron los galones, que fueron arrojados al suelo, las insignias, las bandas rojas de los pantalones. Su sable, roto en dos pedazos. La multitud, agolpada contra las rejas de la Escuela Militar, vociferaba: “Muerte a los judíos”. A continuación fue enviado a la isla del Diablo, de donde nadie confiaba en que saliera vivo. Las pruebas contra el capitán eran extremadamente endebles. Pero su condición de judío, en un momento en el que en Europa el antisemitismo levantaba con fiereza su sucias zarpas, inclinó la balanza en su contra.

La historia es bien conocida. Y sin embargo, la lectura estos días de la obra de Jean-Denis Bredin, titulada simplemente L’Affaire, quizá el libro definitivo sobre el asunto, me ha recordado en muchos momentos, por lo que relataré después, las vicisitudes y angustias por las que atraviesa hoy Colombia.

Poco después de la sentencia, los militares que inicialmente exageraron las pruebas para condenar a Dreyfus por pasar información a Alemania, entre ellos varios generales, supieron con certeza que este era inocente. En lugar de deshacer el entuerto, encubrieron sus responsabilidades falsificando documentos y acusando a otros inocentes. Lo que empezó como un error judicial se trastocó pronto en una operación de Estado, una máquina de producir delitos durante los años siguientes —algunos de ellos delirantes— para encubrir el yerro inicial.

Colombia no vive un caso Dreyfus. Pero de los paralelismos con aquel episodio sí cabe extraer valiosas lecciones sobre los riesgos que la actual polarización política —y su consiguiente espiral destructiva— conlleva para los colombianos.

Tras aparecer, dos años después, los primeros indicios de que el caso era un montaje, Francia se partió en dos. Aquellos que tenían algo que perder si el caso Dreyfus se revisaba y el capitán resultaba absuelto (el Ejército, la Iglesia, los partidos conservadores, los antisemitas, la aristocracia) se negaron violentamente a ello. Enfrente, progresistas diversos, intelectuales, socialistas, juristas escrupulosos, muchos de ellos conservadores pero escandalizados por las groseras violaciones durante el proceso, hicieron de la revisión una cuestión de principios: el derecho y la verdad antes que la obediencia ciega a la autoridad.

Hace unas semanas, una mañana lluviosa en Bogotá —valga la redundancia—, me reuní con un magistrado en su despacho del Palacio de Justicia. El edificio sufrió en 1985 un asalto por guerrilleros del M-19, uno de tantos grupos terroristas que Colombia produjo en las últimas décadas. Estos tomaron numerosos rehenes y todo acabó en tragedia cuando un asalto por parte de las fuerzas de seguridad, mal planificado y peor ejecutado, ocasionó 98 muertos, entre ellos 11 magistrados. Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, fue uno de los fallecidos.

Mi conversación con el magistrado se alargó casi una hora, tras lo cual se hizo un silencio. Miró por la ventana –en lo que me parecieron unos segundos eternos–, se volvió hacia mí, se pasó la mano por la frente en un gesto de cansancio y musitó: “Colombia está en una situación crítica”.

Friedrich Dürrenmatt, el autor suizo, construyó este diálogo en su obra teatral de 1946 Es steht geschrieben (Está escrito):

–Señor, el pueblo pasa hambre.

–El pueblo siempre pasa hambre.

Colombia siempre está en una situación crítica, se podría también argumentar. Desde mediados del siglo pasado, la llamada “violencia”, una especie de guerra civil no declarada, dejó centenares de miles de muertos y millones de desplazados, para desembocar casi sin solución de continuidad en la aparición y auge de varios grupos guerrilleros. Con el tiempo, el mayor y más potente de ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegaría a poner contra las cuerdas al Estado y ocuparía una parte considerable del territorio nacional.

Las décadas de guerra causaron otros 250.000 muertos y millones de desplazados, así como atrocidades de todo tipo por parte de los principales actores en el conflicto: las guerrillas, los grupos paramilitares creados supuestamente para hacerles frente ante la impotencia del Estado y el Ejército mismo, algunos de cuyos mandos se vieron involucrados en casos tan horrendos como el de los llamados “falsos positivos”, en los que unos 4.000 ciudadanos inocentes fueron asesinados para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos.

Del escándalo francés cabe extraer valiosas lecciones sobre los riesgos de la polarización política y la espiral destructiva

Las cifras así presentadas mejoraban las estadísticas del Ejército y permitían a los soldados cobrar recompensas. Los grupos paramilitares, por su parte, contaron con el apoyo abierto o encubierto de los grandes terratenientes y empresarios. Incontables hectáreas cambiaron de manos. Todo ello, como se verá luego, tiene mucho que ver con la crisis actual.

A principios de diciembre de 2016, el Congreso aprobó el acuerdo de paz que había alcanzado el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, después de perder por la mínima el referéndum que debía ratificarlo. Tras introducir la mayor parte de las demandas exigidas por la oposición, el acuerdo fue validado por 205 votos a favor (sumando Cámara y Senado) y cero votos en contra.

El texto describe de forma prolija los instrumentos y compromisos para sacar a Colombia de casi un siglo de violencia. Entre ellos destaca la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal encargado de juzgar, con reglas especiales, a los protagonistas del conflicto: guerrilleros, militares y otros. El partido del expresidente Álvaro Uribe se abstuvo.

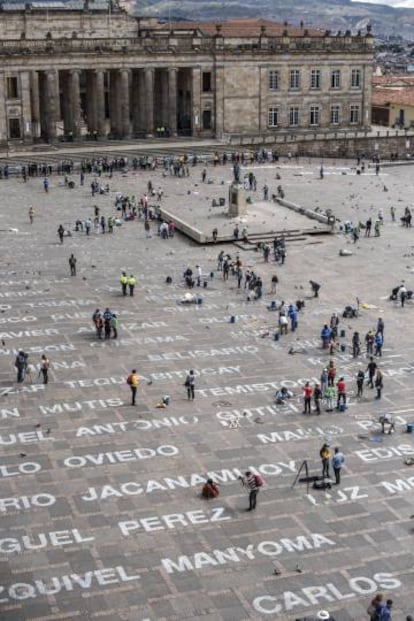

Hoy sin embargo, tres años después, las embestidas contra la JEP, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de los uribistas, la fracción más radical del Centro Democrático –partido en el poder, con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño– han abierto una crisis de consecuencias imprevisibles, de la que muchos colombianos no parecen ser conscientes. En esa batalla todo vale: el discurso desaforado; los ataques ad hominem; la avalancha en Twitter bajo la bandera de #cortecorrupta; los insultos. En conjunto, todo ello revela con claridad la filigrana de una estrategia: liquidar estas cortes.

A ojos de no pocos observadores extranjeros, Colombia puede parecer un país muy leguleyo. “Precisamente para tratar de evitar la contestación del poder”, me dijo un día, a modo de explicación, el expresidente César Gaviria. Las tertulias radiofónicas son un ejemplo. Con frecuencia derivan en deliberaciones propias de una sala de casación. La extensión y la prolijidad de las discusiones jurídicas, con abundantes citas de leyes, artículos y precedentes ahuyentarían a las audiencias en cualquier otro país. En Colombia, sin embargo, ocupan espacios preferentes en la mayoría de emisoras.

En ese contexto, defender la ley puede resultar impopular, como cualquier juez en una democracia avanzada sabe por experiencia propia. Los uribistas más radicales han demostrado saber utilizar de forma extraordinariamente hábil el odio de los colombianos a las FARC. Eligen bien los casos, como el del exguerrillero Jesús Santrich, hoy prófugo de la justicia, o un fiscal corrupto de la JEP, con los que golpear de forma eficaz al conjunto de la justicia. La fuga de Santrich, tras una rocambolesca peripecia jurídica y policial, supuso un enorme capital político para los uribistas, que lo pusieron de forma inmediata al servicio de su causa.

Naturalmente, tras cincuenta años de atentados, asesinatos, secuestros y todo tipo de atrocidades, los guerrilleros tienen poco derecho a reclamar las simpatías de los colombianos, o de la comunidad internacional. Pero “en el caso de Santrich”, me dijo otro magistrado, “se han vulnerado absolutamente todas las garantías constitucionales; si en vez de Santrich se llamara Juan Pérez y fuera un ciudadano particular, ya se habría anulado todo el proceso por violación de todas las garantías constitucionales”.

De esa paradoja, que conocen todas las democracias con legislaciones garantistas, se alimentan los uribistas. El objetivo declarado del grupo, en múltiples ocasiones y diversos foros, consiste desde hace meses en forzar una asamblea constituyente cuyo único objetivo radique en remodelar las altas cortes, reducir su número (una sola sería su tamaño ideal) y presumiblemente, obtener su docilidad.

Aquellos que tenían algo que perder (el Ejército, la Iglesia, los conservadores) si se revisaba el caso Dreyfus se negaron violentamente a ello

Esto es, “derrumbar lo que hay”, en expresión precisa de uno de los magistrados consultados. Las altas cortes son principalmente tres: la Corte Suprema –en la que Uribe arrastra un grave contencioso–, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Muchos añaden también la JEP, por su posición especial derivada de la legislación nacional y los acuerdos internacionales. Este último punto es importante. Varios magistrados me expresaron su convicción de que “en el entramado judicial alrededor de la paz, especialmente la JEP, hemos sobrevivido gracias a la ONU y la Unión Europea”.

Conscientes o no del paralelismo –y uno sospecharía que sí–, resulta sorprendente la cercanía intelectual del uribismo radical con algunas de las estrategias de la ultraderecha internacional. Steve Bannon, tras ayudar a Donald Trump a conquistar la Casa Blanca, lleva un tiempo intentado organizar y adoctrinar a las dispersas fuerzas de la extrema derecha en Europa desde la cartuja medieval de Trisulti, en Italia. Su mensaje a los ultras europeos: si se quiere cambiar de manera fundamental una sociedad, primero hay que romperla. A partir de ahí, imponer sus propuestas. Para los uribistas, la más destacada de ellas consiste en liquidar la JEP.

¿Pero por qué ese empecinamiento en desmantelar una institución derivada de un acuerdo que pasó sin votos en contra en el Congreso apenas hace tres años y está, al menos en teoría, protegida por los garantes internacionales del acuerdo de paz?

El mandato último de la JEP consiste en, a cambio de beneficios penales, extraer confesiones de todos los participantes en el conflicto, durante el que se cometieron atrocidades de parte y parte: guerrilleros, militares y otros. Extraer la verdad del conflicto. Quién hizo qué, cuándo y por orden de quién. Todas las fuentes consultadas, tanto dentro de las cortes como fuera de ellas, coinciden en que las embestidas del uribismo no son más que objetivos intermedios para alcanzar los tres objetivos que de verdad les importan.

El objetivo declarado de los seguidores de Uribe consiste en forzar una asamblea constituyente para remodelar las altas cortes

El primero de ellos es evitar la verdad. Este es quizá el principal paralelismo con el caso Dreyfus. Desde que en 1896, dos años después del primer consejo de guerra, surgieran las primeras pruebas del error judicial gracias a los esfuerzos y la honestidad del jefe del contraespionaje, el teniente coronel Georges Picquart, todos los desvelos del grupo de generales articulados alrededor del Estado Mayor se dirigieron a impedir que se supiera la verdad. Se fabricaron más falsedades. Picquart fue enviado a la cárcel. Y un segundo consejo de guerra se saldó con una nueva condena a Dreyfus.

En Colombia, todos los esfuerzos del uribismo parecen dirigirse a evitar la verdad que pueda emerger de los testimonios de los militares en la JEP, que salpicarían sobre todo a generales y otros altos mandos. También a empresarios y terratenientes. La verdad de los guerrilleros tiene, en términos políticos, escaso interés: todos los colombianos conocen la lista de atrocidades de la que son culpables.

La verdad que más interesa es la de los miembros de las fuerzas de seguridad, la mayoría militares, que se acogieron a los beneficios del proceso de paz tras admitir la comisión de delitos graves. Especialmente algunos generales y otros militares de elevada graduación. Esa es la verdad que más temen, también, aquellos que les dieron órdenes, los políticos que coadyuvaron o los terratenientes que se beneficiaron.

El día que visité el Palacio de Justicia acudí después a una cita con Yesid Reyes al otro lado de la ciudad. Reyes, un jurista de altura, es abogado, fue ministro de Justicia y luego asesor de Santos en el tramo final de las negociaciones con las FARC en La Habana. Actualmente se desempeña como director del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado, un centro privado fundado en Bogotá en 1886. Un cuadro, colgado de forma discreta en el pasillo que conduce a su despacho, muestra el Palacio de Justicia envuelto en fuego, en 1985, tras el asalto de las fuerzas de seguridad contra los guerrilleros que lo habían ocupado. De entre las llamas, surge de forma delicada –ahora parece que se ve, ahora no– el rostro del entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía.

Yesid Reyes es hijo de Alfonso Reyes Echandía. Se trata de una conexión que seguramente no sorprende a nadie en Colombia, un país en el que las intrincadas relaciones políticas y personales de una estrecha élite, endogámica incluso por comparación con las endogámicas élites en el resto de América Latina, explican muchas de sus rencillas públicas –también de la comodidad con la que, fuera de los focos, se pueden codear sus protagonistas–.

Pero en política, las consecuencias de esta endogamia pueden ser nefastas. Como escribe León Valencia, director de la Fundación Pares, en su libro El regreso del Uribismo, Colombia “ha sido gobernada desde principios del siglo XX por cincuenta familias negadas para las reformas estructurales y los cambios profundos”. Tras la reciente dimisión del fiscal general Néstor Humberto Martínez (entre otras razones, por haber sido abogado de una empresa a la que la fiscalía investiga en el caso Odebrecht), una de las preocupaciones en las tertulias de radio –sin asomo alguno de ironía– era cómo encontrar a alguien de la talla suficiente para ser fiscal general que no hubiera tenido relaciones con alguna de las empresas candidatas a ser investigadas.

Iván Duque llegó a la presidencia hace un año con un mensaje centrista, un relato que ha tratado de mantener con dificultad

En un arranque de anarquismo inconsciente, Martínez alegó que dimitía en disconformidad con la decisión de la JEP de liberar a Santrich (¿en qué país un fiscal dimite en disconformidad con la decisión de un tribunal en lugar de acatarla sin más?). Uribe corrió a pedirle que se quedara para defender la legalidad (¿frente al ataque de los tribunales?), Martínez se fue de todos modos y el expresidente, hoy senador, perdió un fiel ariete en sus constantes maniobras de ataque.

El intento de evitar la verdad, sin embargo, tiene quizá las patas más cortas de lo que los enemigos de esta imaginan. Reyes cree que la estrategia del uribismo de desmantelar la JEP es solo patear la pelota para adelante. “Si el Estado no investiga, a través de la JEP, los crímenes de los militares, intervendrá la Corte Penal Internacional (CPI)”.

La CPI se fundó en 1998 para perseguir y juzgar crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. En la actualidad, tiene una treintena de casos en “premonitoreo” en Colombia. Se trata de militares y de “terceros”, eufemismo que engloba a empresarios y terratenientes. “A los guerrilleros no [se les investigará], o solo en última instancia, porque ya han sido investigados por el Estado, si no por todos, sí por la mayoría de sus crímenes; la CPI solo actúa cuando esto no sucede”, explica Reyes. “[Rodrigo Londoño] Timochenko fue condenado a 400 años de cárcel, solo que luego no fue posible capturarlo. Si se cargan la JEP, entra la Corte Penal Internacional”. Sería, efectivamente, patear la pelota para adelante. Muchas veces eso basta para algunos políticos.

El segundo asunto que de verdad le importa al uribismo, según coincidieron varios magistrados, tiene que ver con la propiedad de la tierra, el verdadero caballo de batalla de los grandes terratenientes, entre ellos el propio Uribe.

Los títulos de muchas de esas tierras tienen un origen dudoso, ligado al conflicto y los desplazamientos. Los propietarios no son partidarios de remover ese pasado. Algunos cálculos estiman que el 70% de las tierras en Colombia no está legalizado. Regular en el catastro el territorio supone cuestionar de forma frontal el derecho a la propiedad de los terratenientes. Cuando esto sucede, la reacción suele ser violenta.

Uno de los jueces con los que hablé, en el bar de mi hotel en Bogotá, me relató las amenazas que recibió, incluso de muerte, al inicio de su carrera judicial –mucho antes de llegar a la alta corte de la que ahora es miembro– precisamente por una disputa que amenazaba la finca de un poderoso empresario. Por otro lado, la aplicación en serio del acuerdo de paz exigiría una reforma agraria en profundidad, a lo que, naturalmente, también se oponen.

Finalmente, hay un subsector del uribismo empeñado en dar marcha atrás en los avances progresistas en derechos individuales de los últimos años, logrados básicamente en las cortes de justicia: aborto, adopción para parejas homosexuales.

De forma paradójica, el presidente Duque es una de las víctimas de la tormenta política. Todos los magistrados con los que hablé coincidieron en que “ese llevarse por delante todo lo que hay” incluye a su propio Gobierno. Todos, también, se esforzaron en separar al presidente de los radicales de su propio partido: “No se dan cuenta de que ya no son oposición; quizá Duque es el único que sí, porque la realidad de gobernar se lo ha hecho ver”. Personas del entorno del presidente me reconocieron que algunos uribistas les están haciendo la vida imposible: “Los peores golpes vienen de ese lado”.

La catarata de insultos y descalificaciones se ha intensificado de una forma que resulta difícil no calificar de intimidatoria

Duque, un político de 43 años sin experiencia previa de gobierno, llegó a la presidencia hace un año con un mensaje centrista, conciliador, de unidad; un relato que ha tratado de mantener con crecientes dificultades. Apremiado por los extremistas de su partido, la gobernación se le ha dificultado en un grado que quizá no esperaba. El encono ha llevado a que leyes y proyectos importantes estén estancados o hayan decaído en el Congreso, donde su partido no cuenta con mayoría, por lo que el entendimiento y la negociación con las otras formaciones es la única manera de gobernar. La intransigencia del uribismo constituye hoy el principal obstáculo para articular soluciones de Estado en Colombia.

Y luego está el Ejército. Los militares no disponen ya de la influencia y el poder que tuvieron en América Latina en décadas pasadas. Pero su control de la información, su corporativismo, su espíritu de grupo y, en Colombia, un pasado de excesos e ilegalidades en el combate a las distintas guerrillas suponen un dolor de cabeza difícil de manejar para cualquier Gobierno.

El de Duque no es una excepción. El pasado 22 de abril, un exguerrillero desmovilizado, Dímar Torres, fue asesinado en Norte de Santander, uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que Torres había muerto a tiros tras enfrentarse con un militar. Tras conocerse que el exguerrillero había sido torturado, Botero cambió su versión, admitió los hechos y culpó de la mentira al cabo del Ejército involucrado.

A Botero se le conoce como uno de los principales operadores del uribismo en el Gobierno de Duque. Bajo su mandato, el Ejército ha preparado directivas que podrían alentar una vuelta a los falsos positivos (retiradas cuando el escándalo trascendió), ha promocionado a militares con un pasado conflictivo en este asunto (cuestionados por la oposición) y ha arrastrado los pies cuando la prensa señaló a varios generales por casos de corrupción (finalmente se detuvo o apartó a varios de ellos).

Al mismo tiempo, el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en todo el país marca tristes récords. Miles de personas se manifestaron recientemente para exigir el cese de estas masacres. El presidente suena más genuinamente afectado de forma personal que muchos de sus ministros o algunos de sus asesores. Luis Guillermo Echeverri, por ejemplo, uno de los ideólogos más conspicuos del uribismo y asesor de Duque, declaró que los líderes sociales son asesinados “por ajustes de cuentas” en temas relacionados con el narcotráfico, lo que causó el repudio general. Todo lo anterior resuena bien entre las bases sociales del uribismo, pero nada de ello ayuda políticamente al presidente en lo más mínimo.

Que a Duque le queden sólo tres años en la presidencia no hace más que complicar la crisis, inmersos como están ya muchos en su propia formación en los cálculos para la próxima contienda presidencial. “A usted le va a parecer imposible de creer”, me dijo un interlocutor cercano al Gobierno durante un almuerzo en un pequeño restaurante (de regusto francés) en el barrio de La Candelaria. “Pero Paloma Valencia se ve presidenta en 2022; y todas sus maniobras y las de su grupo van en ese sentido”. Cuando semanas después le pregunté a ella si pensaba presentarse a las próximas presidenciales, me contestó: “No lo tengo decidido”.

La senadora Valencia (sin parentesco con León Valencia) es una uribista cuyas intervenciones, a menudo polémicas, siempre vehementes, concentran el ideario del entorno del expresidente. Un grupo que nunca ha confiado en Duque y que, en reuniones privadas y con discreción, tiende a menospreciarle. A quien reconocen como líder natural es a Uribe.

Coincidentemente, la principal iniciativa legislativa de Valencia ha sido una reforma de la justicia para lograr una única corte (lo que supondría de facto la liquidación de la JEP). La senadora disocia su posición contraria a la JEP de sus hipotéticas aspiraciones presidenciales o de la actual coyuntura política. “Mi oposición a la JEP es anterior”, sostiene. “Empecé a pelear contra ella desde que la vi en los acuerdos; uno de los puntos centrales del triunfo del no en el referéndum fue la necesidad de una justicia justa para los militares”.

Su principal objeción consiste en que, tal como está diseñada la JEP y sus beneficios, los militares prefieren acudir a ella antes que quedar en manos de la justicia ordinaria, porque al no tener en cuenta esta última las circunstancias de la guerra y sus atenuantes, “siempre acaban condenados”. Y luego están los principios. “Tal como está diseñado, al final son unos organismos internacionales los que acaban eligiendo a los jueces en Colombia, como si fuéramos un Estado fallido”, dice. “Lo que me niego a aceptar”.

Duque es consciente del estrecho margen del que ha gozado hasta ahora, sin brillo en la calle y sin gobernabilidad en las cámaras. Su popularidad se ha desplomado. Para cualquier observador imparcial resulta evidente que nunca contó con las simpatías de quienes no votaron por él: son los suyos los que le están abandonando.

De mis conversaciones (tanto con personas cercanas al Gobierno como más bien contrarias), deduje que la única salida que se antoja posible para salvar su presidencia es reafirmarse en su voluntad de unir al país y abrirse a un diálogo con la parte más moderada de la oposición –siempre después de las elecciones regionales de otoño–, lo que con toda probabilidad enfurecerá al uribismo. Especialmente si ello conlleva la oferta de puestos en el Gabinete.

Unos meses antes, durante una escala de Cartagena a Ciudad de México, me detuve en Bogotá para visitar la JEP. El ambiente era sombrío, de impotencia resignada, como bajo la amenaza de una catástrofe natural, un incendio o un huracán, que se siente venir pero no se sabe muy bien cómo evitar o qué hacer. Mis interlocutores explicaron los riesgos que sentían que corría el tribunal, y que el tiempo vino a confirmar: el torrente de injurias, las tretas políticas. “El presidente ha tenido siempre buenas palabras y nos ha tratado con cortesía”. Pero del uribismo esperaban lo peor. La embestida final.

Y lo que esperaban, la catarata de insultos y descalificaciones, se ha intensificado de un forma que resulta difícil no calificar de intimidatoria: castrochavistas, corruptos, ineptos, vendidos al dinero del narco y los terroristas de las FARC. Castrochavista (entendido el adjetivo como aquel que solo o en compañía de otros conspira para disolver la nación y convertir a Colombia en un apéndice político de Cuba y Venezuela) podría ser hoy en Colombia el equivalente del judío, o vendido al dinero de los judíos, que escupían Barrès, Drumont, La Libre Parole o L’Intransigeant en la Francia de 1900 contra periodistas, jueces o cualquier partidario de “disolver la nación” por querer la revisión del caso Dreyfus.

Solo que no lo es. Y no lo es primero porque el racismo y el antisemitismo del caso Dreyfus, apenas una treintena de años antes del ascenso de Hitler al poder, no puede ni debe compararse a la ligera con nada. Pero segundo, y sobre todo, porque en Colombia el furor castrochavista sería una farsa ridícula si no fuera porque está dislocando la sociedad, dañando sus instituciones y deteriorando su democracia en una espiral de consecuencias impredecibles.

Que el acuerdo de paz no funcione tiene unas resonancias terribles. Es resucitar al monstruo. Es arriesgarse a la violencia

Los terroristas de las FARC eran castrochavistas. La izquierda radical que les apoyaba es castrochavista. La izquierda moderada, también. Castrochavista fue Santos, que en otro país pasaría por un político de centroderecha (él dice que de centro). En susurros y cenáculos, Duque fue tildado por sus adversarios internos de castrochavista y santista camuflado en los prolegómenos de la candidatura presidencial. Con semejante progresión, dentro de poco Colombia entera será castrochavista con excepción del propio expresidente Uribe y un puñado de sus más fieles acólitos.

Las descalificaciones y los insultos no se detienen en las fronteras nacionales. La prensa internacional se ha convertido, de un tiempo acá, en uno de los blancos favoritos de los uribistas, espoleados siempre por su líder. Uribe tiene por costumbre atacar en las redes sociales a los medios (los casos más recientes han sido The New York Times y The Economist, la biblia del capitalismo mundial) cuyas informaciones sobre el rumbo del país en su conjunto, o destapando actuaciones cuestionables, no se ajustan a su idea de Colombia, de la realidad en general o de ambas cosas a la vez. Ello, en un país en el que ser señalado públicamente de esa manera, como todo el mundo sabe, conlleva serios riesgos. También –o especialmente– para los periodistas.

Parecería ridículo tener que recordar que, con seguridad, existen jueces corruptos –#cortecorrupta, el sonsonete favorito del uribismo–, de la misma forma que hay políticos corruptos, funcionarios corruptos, policías y militares corruptos, taxistas corruptos. Tanto en Colombia como en otros países. Y que los jueces también cometen errores. Pero es justamente el edificio institucional de la justicia, con sus recursos, casaciones y altos tribunales el que garantiza en última instancia el imperio de la ley. Derrumbar aquel conlleva de forma inevitable acabar con este último.

Ciegos a las consecuencias de sus acciones –o quizá muy conscientes de ellas– el fuego graneado amenaza con continuar. “Concentrar la paz en la JEP, JEP, JEP, la jepización del proceso”, dice Reyes mientras subraya la palabra con un gesto severo de la mano. “Concentrando ahí el discurso, mientras se olvidan, se boicotean o se sabotean todos los demás aspectos del acuerdo de paz: la reforma agraria, la sustitución de cultivos, etcétera… El objetivo es claro, cuando todo fracase, decir: ven, era un mal acuerdo, no funcionó, ahora vamos a aplicar nuestras recetas”.

Que el acuerdo de paz no funcione tiene unas resonancias terribles. Es resucitar al monstruo. Es arriesgarse a volver a la violencia que ha segado tantas vidas. Es volver a la necesidad de un caudillo que haga frente a la amenaza. Es, quizá, la principal esperanza del uribismo de reconquistar el poder de forma directa, no por tercero interpuesto. Y de silenciar la verdad.

El 12 de julio de 1906, el capitán Alfred Dreyfus fue declarado inocente por unanimidad de los jueces del Tribunal de Casación –todas las cortes reunidas (Chambres Réunies)–. “Analizado todo”, dijo el presidente en la lectura del fallo, “de la acusación inicial no queda nada en pie”. Nueve días después fue nombrado caballero de la Legión de Honor. Había pasado casi cinco años en prisión.

Por debajo de los múltiples avatares judiciales, de las pruebas falsas o reales que apasionaron a los franceses (le bordereau, le petit-bleu, le faux Henry) y que ocuparon miles de páginas en los diarios de la época –un poco como las tertulias radiofónicas hoy en Colombia–, siempre quedó claro para todos que lo que se situaba de verdad en el corazón del debate entre dreyfusistas y antidreyfusistas era la defensa de las instituciones republicanas.

La mayoría de historiadores sostiene hoy que en la Francia de principios del siglo pasado, el caso Dreyfus finalmente sirvió al orden republicano, reforzó la democracia y fortaleció a las instituciones frente al Ejército o la Iglesia. Permitió que la verdad se instalara en el centro de la vida política de la República frente a los intereses espurios de un grupo de generales felones o de los agitadores nacionalistas que les apoyaban. Colombia, con la JEP, no merece menos. En ello le va el futuro y la calidad de su democracia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

- Iván Duque

- Fuerza Alternativa

- Caso Santrich

- Juan Manuel Santos Calderón

- JEP

- Álvaro Uribe Vélez

- Extradiciones

- Jesús Santrich

- Partido de la Unión por la Gente

- Guerrilleros

- Justicia colombiana

- Proceso paz Colombia

- Colombia

- Conflicto Colombia

- FARC

- Poder judicial

- Sudamérica

- Latinoamérica

- Partidos políticos

- Grupos terroristas

- Guerrillas

- América

- Terrorismo

- Política

- Justicia

- Ideas