Bob Dylan sienta la cabeza en Tulsa

La ciudad de Oklahoma inaugura un centro dedicado al músico para mostrar los tesoros de su archivo, que un millonario local le compró en 2016 por 20 millones de dólares

¿Qué llevaba Bob Dylan en la cartera en 1966? Una tarjeta de visita de Otis Redding (se acababan de conocer, pero el cantante de soul, ay, moriría poco después), el teléfono de Johnny Cash y las señas de un fotógrafo, de un periodista, de un poeta y de un tipo que acababa de empezar a trabajar para él. La billetera y su contenido se expondrán al público desde el próximo martes en una vitrina del recién construido Bob Dylan Center de Tulsa (Oklahoma), junto a cuadernos, cartas, fotografías, películas, instrumentos, máquinas de escribir, memorabilia y centenares de otros objetos nunca vistos, sacados del archivo personal del cantautor.

La cartera, entre otros 100.000 objetos, la compró en 2016 un millonario y filántropo de la ciudad llamado George Kaiser. Pagó 20 millones de dólares por un conjunto que el músico había ido atesorando a lo largo de las seis décadas de exitosa carrera. La fundación de Kaiser, apoyada por un grupo de donantes, ha soltado después otros 10 millones para construir un museo de dos plantas. Equipado con la última tecnología, está situado en un edificio industrial del distrito artístico de esta ciudad de 400.000 habitantes situada en las Grandes Llanuras. “La mitad del dinero [para el centro] la hemos puesto nosotros, la otra mitad corre a cargo de benefactores locales”, especifica Ken Levit, director ejecutivo de una fundación cuyos fines sociales se enfocan en la igualdad de oportunidades y la educación infantil.

El magnate, que hizo su dinero con la banca y el petróleo, parece empeñado en convertir Tulsa en un polo de atracción cultural. Los 2.700 metros cuadrados dedicados al autor de Like A Rolling Stone, que la prensa y los donantes pueden ver estos días en primicia, comparten manzana con el Woody Guthrie Center, pagado también por Kaiser y consagrado desde 2013 a la leyenda del folk estadounidense. Dylan ha señalado en un escueto comunicado ese como uno de los motivos que le hizo aceptar la oferta de Tulsa. Guthrie, natural de Oklahoma, fue siempre algo más que un héroe para él. La otra razón es la proximidad de la ciudad con la nación cherokee.

Sean cuales sean sus motivos, la elección parece acertada, tal vez por el ambiente de expiación que en tiempos del Black Lives Matter se respira con el recuerdo, que también cuenta con su museo, de la masacre de Tulsa de hace un siglo, cuando una turba de blancos arrasó 35 manzanas de un barrio conocido como el Wall Street Negro. O quizá porque la ciudad está atravesada por todas partes por las vías del tren. En uno de los paneles del museo, que relata la infancia del genio, destaca esta cita entre las decenas de frases memorables que salpican el recorrido y que también están por las calles e impresas sobre los autobuses: “Siempre estaba pescando en busca de algo en la radio. Junto a los trenes y las campanas, era la banda sonora de mi vida”. En una pared cercana, se puede leer esta otra: “No rompo ninguna regla, porque no veo que haya reglas que romper. Por lo que a mí respecta, no hay reglas”.

En esta celebración, como cuando en 2016 fue distinguido con el Nobel de Literatura, Dylan no está... ni se le espera. Lo cual no ha impedido que centenares de dylanitas, la tribu de sus minuciosos fanáticos, hayan venido de todo el mundo para la inauguración. Los cantantes Mavis Staples, Patti Smith y Elvis Costello tampoco se han querido perder la fiesta, y ofrecen durante el fin de semana sendos conciertos, convenientemente regados con Heaven’s Door, un whisky que es propiedad del homenajeado. En un momento de su actuación del viernes, Smith dio pistas sobre su posible paradero. “Bob no está aquí, pero todos nosotros sí”, dijo al público del Cain’s, templo local de la música country. “Oh, no, en realidad estaba bromeando. Él está en todas putas partes”.

Staples, que abrió fuego el día anterior con un abrasivo recital de soul, se paseó esa mañana por las salas del nuevo museo y se paró ante una de las fotos de él de joven, más o menos de la época en la que ella militaba en los Staples Singers y ambos, según parece, tuvieron una historia: “Hay que reconocer que era mono”, dijo ella, antes de recordar que su padre, Pops Staples, líder de la banda, decidió grabar Blowin’ in the Wind cuando escuchó ese verso que dice: “¿Cuántas carreteras tiene que caminar un hombre / para que lo consideren un hombre?”. “Pops vivió en un tiempo en el que estaba obligado a cambiarse de acera si se iba a cruzar con un blanco”, aclaró la cantante, “así que aquello le llegó al corazón”.

Mezclada entre los feligreses de Dylan, que vagaban por la sala sobrepasados por tanta información, también estaba Lisa Law, autora de una célebre fotografía que da la bienvenida a los visitantes. La tomó en 1965 en el Castle Solarium, de Los Ángeles, poco antes de que el músico viajara a Europa, “donde lo abuchearon”. En aquellos días previos, pudo retratarlo en la intimidad, mientras doblaba tarea como “cocinera y masajista”.

“Dylan lo guardaba todo”, confirmó después en un despacho aún desnudo Mark Davidson, musicólogo y archivista a cargo de la gestión del legado. “Lo hizo especialmente desde que en 1964 dejó de dar tumbos y empezó a vivir de manera permanente en un apartamento del Village”. Davidson aclaró también que el músico cuenta desde hace décadas con un colaborador, Parker Fishel, dedicado a conservar y clasificar todo lo relativo a su carrera en la misma oficina de Manhattan en la que, conscientes de que nunca dejaría de ser el artista más pirateado del planeta, decidieron en los noventa lanzar regularmente discos pirata oficiales, como parte de la llamada Bootleg Series. El músico, que ha vendido su catálogo de grabaciones a Sony y los derechos de sus canciones a Universal, conserva, sin embargo, el copyright de los objetos del archivo.

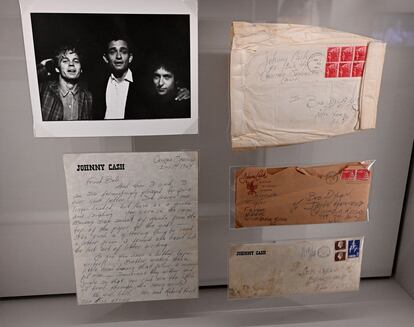

Entre los tesoros que esperan en Tulsa hay tres chaquetas, incluida una de cuero, que llevaba Dylan cuando crispó a los puristas al usar instrumentos eléctricos en el Festival de Folk de Newport de 1965, así como una carta de Pete Seeger (en la que le pide que, “pese a lo que la gente dice”, no crea que aquello le molestó) y otra de Johnny Cash (que se hizo diseñar un membrete resultón con letras de wéstern). También hay felicitaciones de Navidad de los cuatro Beatles; una saca de correspondencia enviada por sus fans que ha permanecido durante décadas sin abrir; fotos de él en Wisconsin a los 16 años con su primera banda; recortes de prensa; videos caseros (en el de su visita al rodaje de Primera victoria, de Otto Preminger, se lo ve hablar con John Wayne como dos enviados de la América que fue y la que estaba a punto de ser) o afiches de conciertos históricos, como el que ofreció el 4 de noviembre de 1961 en una sala pequeña del Carnegie Hall. Solo acudieron 57 personas. Dos años después, el joven trovador llenó el teatro hasta la bandera.

Davidson y Fishel han dividido la planta baja, el corazón del museo, en un doble recorrido. En las paredes, se van contando, apoyados en abundante material sonoro inédito que el visitante escucha con una sofisticada audioguía, la vida y milagros de Dylan a través de sus grandes hitos: la infancia en Hibbing, Minnesota, el deslumbramiento de Nueva York, la fama inesperada que lo convirtió en un referente generacional a su pesar, el misterioso accidente de moto que en 1966 lo sacó de circulación durante un tiempo, la madurez de los setenta, el divorcio y la súbita conversión al cristianismo tras una revelación en un motel de Tucson (Arizona), dos días después de recoger una cruz del suelo en un concierto en San Diego. Aquella decisión, recuerda un titular de prensa, descolocó a sus seguidores: “Demasiado Jesús para los fans de Dylan”.

La museografía también se detiene en su travesía por los años ochenta, en los que, él mismo lo reconoce, cayó “en el pozo sin fondo de la irrelevancia cultural”, en la posterior redención artística, en su programa de radio, en las incursiones en el cine, en el Nobel y, por fin, en sus pinitos en las artes plásticas. Hecha ex profeso, una de sus esculturas de hierro, que monta con chatarra que parece robada de una estación de tren abandonada, da la bienvenida al museo, mientras una muestra de sus pinturas cierra la visita.

La otra trama de la historia se cuenta en seis instalaciones en forma de cruz, dedicadas a seis canciones del artista. Los comisarios las pasaron canutas para elegirlas, pero al final se quedaron con, por este orden, Chimes of Freedom, Like A Rolling Stone, Not Dark Yet, The Man in Me, Tangled Up in Blue y Jokerman. De esa selección —que encendió en la cena de (relativa) gala del jueves grandes debates entre biógrafos y expertos en Dylan― se desmenuzan sus respectivos procesos de escritura, las circunstancias de su grabación y cómo las llevó (y aún lleva) al directo.

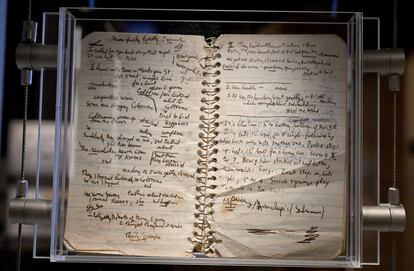

Entre las seis, destaca la sección dedicada a Tangled Up in Blue, en la que se expone un mítico cuaderno en el que escribió el disco Blood on the Tracks (1975). Pues bien, ahora sabemos que ese objeto, que, como recuerda un panel, la revista Rolling Stone llamó “el halcón maltés de la dylanología”, en referencia a aquel objeto mítico de la novela de Dashiell Hammett, que estaba hecho del “material del que están hechos los sueños”, eran en realidad tres elegantes libretas llenas de la característica letra pequeña y apretujada del compositor. Se exponen en una vitrina exenta, que permite verlos por delante y por detrás. A su lado, un alarde tecnológico que, como el resto, ha diseñado 59 Productions, empresa famosa por haber montado la aclamada exposición de David Bowie en la Royal Academy de Londres, permite introducirse en el proceso de escritura de la canción, la cuarta más interpretada por el músico en su interminable gira de conciertos, ese Never Ending Tour que arrancó en 1988.

La exposición de la primera planta la completan una habitación que emula un archivo, en la que te sientas para ver un vídeo multipantalla sobre su infancia proyectado en las paredes; la reproducción de un estudio en el que el visitante puede jugar a ser productor de Columbia, el sello que ha sido fiel al músico desde que lo contrató en 1962 el sagaz John Hammond; una gramola con 162 canciones de Dylan escogidas por Costello; unos habitáculos para descubrir la obra de algunos de los músicos que más le influyeron; y una biblioteca de consulta. Sus volúmenes (estudios sobre Dylan o sobre música en general y libros que le influyeron literariamente) los ha escogido Joy Harjo, que, además de ser la primera nativa americana en convertirse en poeta laureada de Estados Unidos, resulta que nació en Tulsa.

En la segunda planta, que cuenta con un espacio para exposiciones temporales (arrancan con una del fotógrafo Jerry Schatzberg, autor de la portada del disco Blonde on Blonde y de otras icónicas imágenes de los sesenta) continúa el festín dylaniano con un cine con proyecciones inéditas y una pared que expone, encapsulados del suelo al techo, más objetos extraídos del archivo. Tras ese “muro de la memoria” están las oficinas del centro, donde se atesora también la biblioteca del cineasta y coleccionista Harry Smith, cuya Anthology of American Folk Music fue fundamental en el revival tradicionalista de los años sesenta. Un buen rato curioseando entre sus libros, adquiridos recientemente por la fundación, da una medida de su extravagante leyenda y de sus vastos intereses: de la arquitectura azteca al taoísmo, de los pájaros de Alaska a las costumbres de los indios iroqueses.

Davidson explica que la exposición inaugural, que irá rotando, muestra “más o menos el 5%” del archivo. También, que el conjunto, que se guarda en un museo de la ciudad, está abierto a la consulta de los expertos con cita previa y espera para ser trasladado al nuevo edificio, es un organismo vivo en expansión. Además de la biblioteca de Smith, la fundación ha sumado los tesoros de dos grandes coleccionistas: Mitch Black y Bill Pagel.

Ambos se mostraron el viernes por la mañana satisfechos con el resultado tras su visita a un centro que, creen, “admite muchas lecturas”. “Sirve para alguien experto y para el joven que quiera enterarse de esta historia y aprovechar alguna idea”, dijeron, completando las frases el uno al otro, como prueba de que no existe rivalidad entre ellos. Se conocen “desde 1979″. “Hay cosas asombrosas, como la última actuación de [el guitarrista] Michael Bloomfield, que apareció en un concierto en 1980, poco antes antes de morir. Hasta ahora había audio, pero no vídeo”, explicó Pagel. Tras vender sus cosas, sigue dedicado al héroe: ha comprado las dos casas de la infancia en Minnesota del músico y las está restaurando para crear una réplica exacta.

Black, que donó su parte (“a veces en la vida es necesario mudar de piel para seguir creciendo”), se felicitó de lo que la apertura del museo significa para ellos: “Hace sesenta años, cuando empezamos, nos consideraban unos criminales. Y nos señalaban: ‘¡Cuidado, ese tipo está grabando el concierto!’. Ahora nos piden nuestro material. ¡Nos hemos convertido en héroes!”. Rodeado de enciclopedias andantes como ese par, Davidson reconoce que su trabajo, custodiar el material del artista con los fans seguramente más exigentes del mundo, no es precisamente fácil. “Pero creo que me escogieron precisamente porque no formo parte de la tribu, para que hubiera un poco de distancia”, añade.

Steven Jenkins, director del centro, aclara que Dylan no ha intervenido directamente en la selección de qué y cómo se cuenta lo que se cuenta. “Nos ha dejado trabajar libremente y obviamente tenemos buenos amigos entre sus colaboradores. Si alguna vez decide hacernos una visita, espero que nos diga qué opina, y que además resulte que le guste”. Davidson cuenta que en el proceso ha recibido sugerencias de su entorno, ideas que le parecieron buenas e incorporó sin problema.

Como demostró en el documental Rolling Thunder Review (Martin Scorsese, 2019) o en Crónicas (2004), primer volumen de sus memorias (aún no llegó el segundo, pero, a sus casi 81 años, ha prometido para otoño un libro de ensayos musicales), Dylan es un prestidigitador a la hora de construir su propia mitología para, tras esa poética cortina de humo, guardarse su intimidad. Y este museo no es una excepción: después de pasar tres horas de inmersión minuciosa, uno sale sabiendo más o menos lo mismo que sabía de su vida privada antes de entrar.

“Ay, la máscara”, responde el archivista Davidson a la pregunta de cómo se las apaña una de las personas más famosas del mundo para ocultarse de ese modo. “Hay una carta expuesta aquí que creo que lo explica bien. La envió Dylan a [la revista] Broadside, al principio de su carrera, y en ella ya hablaba de su incomodidad ante la fama, y eso que entonces solo era venerado por la comunidad folk. Por esa época, empezaron a sacarlo en las revistas para adolescentes, cuando él, a diferencia, por ejemplo, de los Beatles, no valía para ídolo adolescente. Cuando más adelante la gente comenzó a hurgar en su basura, a acosarlo por la calle y a molestar a su familia, decidió convertirse en una persona intensamente privada, y nosotros lo respetamos. Tanto es así, que yo nunca lo he visto, y creo que me moriré sin haberlo conocido”.

Otra de las frases impresas en la pared justifica más concisamente esa decisión de construirse un personaje que permita poner todo el foco sobre su obra, que es, al fin y al cabo, el objeto de esta enorme celebración en Tulsa: “La vida no consiste en encontrarte a ti mismo, ni en encontrar nada. La vida es crearse a uno mismo y crear cosas”.

Suscríbase aquí a la ‘newsletter’ de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.