Describir la guerra con imágenes

Para ofrecer un retrato fidedigno de un conflicto bélico hay que estar muy cerca, pero hay que tener en cuenta también que no es posible mantenerse al margen del acontecimiento cuando se mira

Pienso ahora, al sentarme a escribir, cómo llevo más de un mes haciendo tiempo para que la realidad cambie y convierta en obsoleto un texto sobre imágenes de la guerra, a pesar de que cuando la guerra formal acaba le siguen otros acontecimientos desgarradores que despliegan las contiendas. Entonces, al callar las bombas y apagarse los fuegos y los gritos, sobre todo entonces, el mundo se queda mudo y retumba el silencio, aquel que habla de las dos orillas ―antes y después―; el silencio que, completado el fragor de la batalla, catapulta hacia una tarea más compleja si cabe que ilustrar la guerra: encontrar un nombre para lo que ha dejado la guerra tras su paso. No suele ser fácil. Al contrario.

Bien visto, describir la guerra con imágenes no es tan complicado. Lo hace Paolo Uccello en el Quattrocento: la Batalla de San Romano rememora la contienda entre florentinos y sieneses. También el argentino Cándido López, enrolado como teniente de Infantería en la Guerra del Paraguay durante los años 60 del XIX, pinta la guerra durante sus ratos libres en el frente minuciosas escenas bélicas de las cuales habla María Gainza en El nervio óptico (Anagrama, 2017). López fue dejando estos documentos, piezas incomparables de la vida cotidiana en el frente ―qué loco oxímoron―, hasta que una granada le arrancó el brazo derecho. Luego las cosas no volvieron a ser igual jamás.

Sin embargo, es cierto que para ofrecer una imagen fidedigna de la guerra hay que estar muy cerca, por mucho que conozcamos de memoria las imágenes. Tantas veces se han escenificado desde Uccello a las impactantes fotografías de Susan Meiselas en Nicaragua o El Salvador; o en películas que apostaron por una de las guerras más “fotogénicas”, Vietnam, por lo que tuvo de absurdo, como Apocalypse Now o Platoon, por citar dos ejemplos. Y estar cerca entraña riesgos. Lo dejaba claro la frase que se suele atribuir a Robert Capa, autor de tantas fotos memorables en la Guerra Civil española: “Si la foto no ha salido bien es que no estabas lo suficientemente cerca.” En busca de su mejor foto, Gerda Taro moría aplastada por un tanque republicano en la batalla de Brunete.

Pese a todo, ella misma y otros hombres y mujeres fotógrafos de guerra ―desde Kati Horna hasta Lee Miller o Gervasio Sánchez― tiraron tantísimas fotografías, incluso algunas donde se subrayaba el oxímoron, propiciado por unas cámaras manejables, acordes con la pulsión de mirar de cerca. Ahí está el soldado, en la trinchera. Se está fumando un cigarrillo ―en las guerras debe haber tiempos muertos, esperas tensas―.

Acercarse al acontecimiento, acercarse lo bastante y para verlo muy cerca y sin intermediarios, ha parecido garantía para ocupar el papel privilegiado de testigo, el que plasma la “verdad”, lo “auténtico”. Sin embargo, la “autenticidad” es un pacto cultural, del mismo modo que el testigo no asegura la “verdad”. Fue la reflexión abordada por Shoshana Feldman, ya en el año 1992, en Testimony: Crises of Witnessing in Literature Psychoanalysis and History, a propósito del descrédito del testigo: se recuerda lo que se puede recordar como se puede recordar. Además, mirar es contaminarse sin remedio. No es posible mantenerse al margen del acontecimiento cuando se mira. Al mirar pasamos a formar parte de la escena, de forma que el trabajo documental tiene bastante de autobiográfico. Y ¿cómo nombrar la “verdad” cuando hablamos de nosotros mismos?

Cómo nombrar, sobre todo, lo que nadie pensó que pudiera ocurrir o nunca de una manera tan atroz. Cómo encontrar un modo de narrar lo que por su naturaleza y su espanto hace difícil la tarea de encontrar las palabras. De qué manera encontrarlas cuando no se han inventado aún, guerra tras guerra, porque lo que se tiene delante es tan cruel que las palabras se quedan en la garganta, igual que ocurre en una de las películas bélicas más famosas, El acorazado Potemkin, de 1925, que tiene como escenario ―demasiado actual hoy, tristemente― el puerto de Odesa. La mujer, cuyo hijo ha sido disparado, pide clemencia: no la obtiene en la majestuosa escalinata. Debe de estar gritando, pero al no tener la película sonido, su grito queda en el silencio. O queda en el silencio, quizás, porque la voz no le sale, tan grande es su angustia. Lacan describe la sensación en el seminario sobre la Ansiedad.

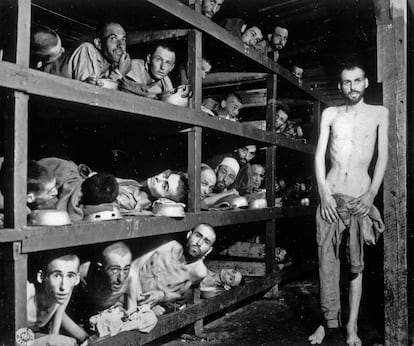

Fue parte del problema cuando los testigos de primera mano estuvieron listos para hablar del Holocausto. Para las personas entrevistadas en el documental Shoah (1985), de Claude Lanzmann, hablar del horror era parte de un “deber” cuando era tan doloroso buscar las palabras. No existían. Una realidad terrible abría el debate sobre si es lícito o no tratar de encontrar esas palabras, sobre las “verdades” que cuentan los documentos en realidad. De alguna manera, Didi-Huberman recogía el debate en su libro Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto, publicado en 2003. Aunque, ¿cómo puede una imagen ayudarnos a comprender mejor los acontecimientos si, dijo alguien, la diferencia entre la muerte y su representación es la misma que entre la comida y el menú?

Ese conflicto a la hora de encontrar las palabras, palabras que cuentan la historia como debió ser, sobrevuela El dolor, de Marguerite Duras, un libro que la autora tardó años en dar por concluido, parte sus diarios escritos en plena ocupación y posterior liberación de París, con el marido preso en Dachau. Duras expresa como pocos esa sensación de silencio cuando acaba la contienda, cuando a la adrenalina le sigue la incapacidad de nombrar el nuevo mundo, los nuevos nosotros. No hay palabras capaces de describir el horror visto, el imaginado que se queda cada vez corto, impreciso, exagerado, irreal… Por eso la negociación es complicada a la hora de nombrar; por eso tarda en escribir el libro, sabiendo además que se recuerda lo que se puede recordar como se puede recordar, igual que aquella carta en The New York Times en la cual, en plena guerra de los Balcanes, un hombre explicaba el cambio en su percepción de los edificios emblemáticos y familiares de su ciudad: ahora los veía como objetivos militares.

En una ventana del Edificio de Humanidades de la UNED ―en el campus de la Complutense en Madrid (UCM), uno de los frentes del Madrid sitiado en la Guerra Civil―, Fernando Sánchez Castillo instaló el pasado marzo una barricada de libros, volúmenes de metal agujereado como los agujeros reales que se guardan en los libros de la biblioteca de la UCM. La extraña barricada de libros que se abre al jardín, discreta, un respiro, una conversación abierta. Pienso de pronto en la Casa de la Fontanka, en San Petersburgo. Ahmatova mira hacia ese otro jardín desde el exilio interior impuesto por los Soviets. Busca las palabras que le faltan en su nueva poesía, la que nace entre las dos orillas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.