Derecho al orgasmo, juventud eterna, sangre y decepción: bienvenidos a la Revolución

El historiador Enzo Traverso traza en un ensayo un viaje intelectual por las contradicciones, la huella y el potencial revolucionario

Mitificadas o demonizadas: así han sido leídas las revoluciones desde el asalto a la Bastilla en 1789. El derrumbe del socialismo real las metió en el baúl de la Historia, sección Horrores. Ahora, el ensayista italiano Enzo Traverso intenta rehabilitarlas con Revolución (Akal), un viaje de 500 páginas que traza una ambiciosa historia intelectual en torno a ellas. Un libro a contracorriente que huye de idealizaciones y de revisionismos. Que rastrea su huella cultural y reivindica las revoluciones como hitos de la modernidad.

Traverso —autor de libros como Melancolía de izquierda (2019), prestigioso intelectual europeo y prominente historiador de las ideas (del totalitarismo a la memoria, del comunismo a la violencia)— compone en este ensayo una constelación de “imágenes dialécticas” a lo Walter Benjamin. Un torrente de reflexiones y estampas que reinterpretan las revoluciones de los siglos XIX y XX. Y lo hace con una diversidad tan vasta que invita a perfilar este diccionario con algunas de sus ideas y anécdotas. Un intento por ordenar el caos revolucionario.

Anónima. Es la esencia revolucionaria: una masa anónima capaz de unirse, autoorganizarse y resultar imparable. Ese es el lado romántico que ha cautivado a tantos intelectuales: la transformación desde abajo.

Bogdánov. La URSS soñó con un hombre nuevo. Un homo sovieticus. Todo parecía posible. Aleksandr Bogdánov, un personaje increíble, se lo tomó al pie de la letra. Llevó su utopismo más allá de las novelas de ciencia ficción, donde imaginaba una sociedad comunista en Marte con juventud eterna gracias a las transfusiones de sangre continuas. Bogdánov consiguió que, en 1926, el Gobierno soviético le montaran un Instituto de Transfusiones Sanguíneas. Se puso al frente. Dos años después, como narra Enzo Traverso, murió a causa de una transfusión con un estudiante que tenía tuberculosis pasiva. Bogdánov abrigaba ideas resurreccionistas. Aún no ha dado señales.

Cielo. Se toma por asalto, según el canon marxista. Sin embargo, el Palacio de Invierno se rindió pacíficamente. Nada épico. Por eso, el cineasta Serguéi Eisenstein reinventó la escena en su película Octubre. Para que capturase, con una mentira, la verdad.

Donoso. Hay un eslabón español entre la contrarrevolución clásica y el fascismo moderno. Se llama Donoso Cortés. Filósofo, ensayista, hombre de Estado y apocalíptico del XIX. Él veía las revoluciones como una enfermedad de la sociedad. Daba igual que el tratamiento exigiera dictadura o violencia; lo importante era curar, extirpar. Fue, para Carl Schmitt, “el más radical de los contrarrevolucionarios, un reaccionario extremo y un conservador de fanatismo casi medieval”.

Excluidas. A ellas las dejaban siempre fuera. La Convención jacobina declaró ilegales todos los clubes de mujeres en 1793. Valía cualquier pretexto. Ahí va uno: los académicos de Medicina decían que la ubicación de los órganos genitales —internos en la mujer, externos en el hombre— predisponía o no al rol público: ellas, dentro de casa; ellos, en la vida pública. Lo sintetiza Traverso: “Los derechos del hombre eran, en realidad, los derechos de los hombres en oposición a los de las mujeres”. Las excepciones, de Rosa Luxemburgo a Pasionaria, de Angelica Balanova a Ruth Fischer, nunca pusieron en primer plano la cuestión de género. Pero una sí lo hizo: Claude Cahun. Hija de burgueses, surrealista, lesbiana, defensora de la identidad queer, marxista disidente, judía no judía, fotógrafa, poeta, activista de la Resistencia. Puro margen revolucionario que Enzo Traverso reivindica.

Fresco. El rico —Rockefeller— le dijo al artista —Diego Rivera—: píntame un mural gigante en mi catedral capitalista —el Rockefeller Center de Nueva York—. Al ver lo que pintaba el artista de izquierdas, el magnate lo despidió y mandó destruir la obra. Pero hubo venganza. El Gobierno mexicano contrató al pintor. Vía libre para Rivera. Y así alumbró la Capilla Sixtina de la revolución: El hombre controlador del universo. Ahí está todo en formato XL: la épica, las masas, el enfrentamiento, la represión, el futuro.

Grito. La guillotina esperaba a Luis XVI. Una masa excitada rodeaba el cadalso. Hubo redoble de tambores. Cuando la cuchilla cercenó la testa real, el verdugo exhibió la cabeza y sus auxiliares profirieron un grito fundacional: “Vive la Republique!”.

Hora H. La revolución es la locomotora de la Historia. Lo dijo Marx. Y la metáfora encerraba el papel crucial del ferrocarril para la expansión del capitalismo y la proletarización del campesinado. Pero faltaba algo. Para que los trenes funcionaran bien, había que sincronizar horarios. Hasta entonces, los minutos bailaban de una región a otra. Con la expansión del tren, Greenwich emergió como hora oficial del planeta. Pasó de haber 400.000 relojes a finales del XVIII a más de dos millones y medio en 1875. El negocio capitalista exigía puntualidad. Tal vez por eso Joseph Conrad escribió en 1907 El agente secreto, una novela sobre un complot anarquista para poner una bomba en el Observatorio de Greenwich y, así, “hacer volar el tiempo”.

Iconoclasia. Lenin lo tenía claro: el Estado burgués no podía transformarse, había que suprimirlo con un acto violento. Una destrucción creativa. Sin embargo, la memoria ha primado la primera parte del sintagma: la furia destructora. Como en los fusilamientos de cristos, vírgenes y santos en las iglesias de la España en guerra. A veces, el miedo es el mensaje.

Juventud. Es la corriente subterránea que atraviesa este ensayo y a casi todos sus protagonistas: la Revolución la hacen los jóvenes.

Karakózov. De nombre Dmitri, inventó una especialidad anarquista: matar a reyes y hombres de Estado. Era la “propaganda por el hecho”, un gesto sanguinariamente revolucionario. Reduccionismo anarquista.

Lukács. Los intelectuales, y su papel en la vanguardia de las revoluciones, sobresalen en el ensayo de Traverso, trufado de nombres, obras de arte y diálogo entre política, historia y cultura. Baste una anécdota, legendaria o real: en 1956, cuando los tanques soviéticos aplastaron en Budapest el gobierno de los consejos, un oficial le pidió a Georg Lukács que entregara su arma. El viejo filósofo revolucionario le tendió su pluma.

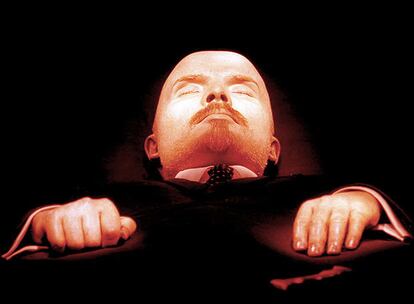

Momia. La viuda de Lenin no quería. Trotski y Bujarin estaban horrorizados. ¿Momificar a Lenin? ¿Convertirlo en reliquia, a la manera de un santo ortodoxo? ¿Ellos, los ateos? Pero se hizo. Se embalsamó al camarada padre. Un cuerpo físico hecho con el 23 % del cadáver de Lenin. Como dijo el Pravda, Ilich se marchaba, Lenin era inmortal. Como escribió en verso Mayakovsi: “Lenin y la vida son camaradas / Lenin vivió / Lenin vive / Lenin vivirá”.

Necháyev. Escribió una obra inflamable: El catecismo revolucionario (1869). Todo revolucionario, decía, tiene el deber moral y político de destruir en su totalidad el orden civilizado. Ni amores ni pasiones ni familia ni amigos. Para el revolucionario solo existe un deleite: el éxito de la revolución. “Día y noche, no debe tener sino un pensamiento, una meta: la destrucción inmisericorde”.

Ñangotarse. En Centroamérica, esa palabra significa humillarse, someterse. Parecía el único destino del hombre colonizado. Para Frantz Fanon, el revolucionario autor de Los condenados de la tierra (1961), hay que erguirse como sea. Por eso defiende la “contraviolencia”: que los oprimidos se liberen de la violencia a través de la violencia.

Orgasmo. La Revolución de Octubre lo cambió todo. Hasta en la cama. O eso pedían mujeres revolucionarias como Aleksandra Kollontái, ideóloga soviética de la nueva mujer y detractora de la moralidad sexual desigual. Urgía un “Eros alado”. Amor libre, camaraderil, sin celos ni tabúes. Liberación social implicaba liberación sexual. También para las mujeres. Como subraya el autor, la felicidad socialista exigía “orgasmos satisfactorios”.

Parias. Así veía la alta sociedad a los intelectuales revolucionarios del siglo XIX. Tocqueville, paradigma de la aristocracia contrarrevolucionaria, describe de esta forma la primera vez que vio a Auguste Blanqui, icono de la Comuna: “Tenía mejillas exangües y demacradas, labios blancos, una expresión enfermiza, malvada y repulsiva, una palidez sucia, la apariencia de un cadáver mohoso; no llevaba, en apariencia, ropa blanca alguna; una vieja levita negra se adhería a sus miembros enjutos y marchitos. Parecía haber pasado su vida en una cloaca de la que acababa de salir”.

Quid. “Las revoluciones nos hablan del pasado, pero tal vez aún anuncien el futuro”, sostiene Traverso. Esa es la tesis de su ensayo.

Rapadas. Así dejaron a cientos de miles de mujeres españolas en la guerra y la posguerra. En la cabeza llevaban inscrito el pecado republicano; mapa visible del nuevo orden franquista. Pero aquel gesto bruto también se usó desde el otro bando. Como reconstruye Traverso, en muchas ciudades italianas y francesas, durante los días de la Liberación de 1945, se tomó a las mujeres acusadas de “colaboración horizontal” con los nazis y fascistas. Las subieron a un escenario en la plaza central y les afeitaron la cabeza en medio de insultos y burlas del público.

Símbolo. La Internacional es el gran himno revolucionario. Su letra la escribió Eugène Pottier en 1871, escondido de la represión en París tras haber combatido por la Comuna. Traverso subraya el carácter mesiánico de sus versos: “la lucha final”, “el esfuerzo redentor”, “los que hoy son nada todo han de ser”. Late mucha religión en el sentir revolucionario.

Trapo. Eso era: no más. Un trapo rojo. Lo usaban las autoridades francesas durante las ejecuciones de sans-culottes en la Revolución. Pero estos se apropiaron del trapo y lo resignificaron como el color de los insurgentes. El pantone de todas las revoluciones desde 1848.

Utopía. Tiene un duro reverso: la decepción. La vivieron Emma Goldman y su compañero, el anarquista Alexander Berkman, en la URSS. Él dejó estas amargas líneas en El mito bolchevique: “Uno por uno se han apagado los rescoldos de la esperanza. El terror y el despotismo han aplastado la vida nacida en octubre. Se ha abjurado de las consignas de la Revolución. […] La Revolución ha muerto; su espíritu llora en el desierto”.

Violencia. Mao lo sintetizó: “Una revolución no es una cena”. Traverso lo reconoce y explicita sin ambages: “La violencia está inscrita en sus genes”.

Walter Benjamin. Es la luz de este ensayo. Una lámpara que lo ilumina todo. Valga una idea del filósofo berlinés: las revoluciones son saltos hacia el futuro en los que el pasado resurge, en los que la memoria destella.

X. Una equis marca un cruce de caminos. Lo fue el año 1968, cuando una constelación de acontecimientos revolucionarios sacudió el mundo. Entonces, resume Traverso, “la revolución debía ser anticapitalista en Occidente, antiestalinista en el Este y antiimperialista en el Sur”. Todo se unió en el 68: barricadas en París, Primavera en Praga y ofensiva del Tet en Vietnam.

Yacentes. Las revoluciones suelen empezar con épica y acabar en tragedia. Por eso, escribe Enzo Traverso, “su memoria se empapa de duelo”. De sus mártires. Una especie de contramemoria frente al relato del poder.

Zombis. La caída del muro de Berlín hizo añicos la utopía socialista. Pero Traverso se niega a la resignación. Por eso escribe: “La izquierda del siglo XXI está obligada a reinventarse y distanciarse de patrones anteriores. Está creando nuevos modelos, nuevas ideas y una nueva imaginación utópica”. Así surgen las revoluciones.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.