La épica literaria de los perdedores: deportistas recordados por sus derrotas

Frente a la dictadura social del éxito, los libros y el cine explotan la historia de leyendas inmortales por lo contrario: el fracaso y la desgracia

Este álbum de cromos no existe. No cruje, no huele, no se despega. Es un álbum unido por el material etéreo de una clase de épica en boga: la desgracia. La tragedia que supera al triunfo por componer, más allá de la fría estadística, una historia humana inmortal. Son los cromos de unos deportistas eternos que hicieron del infortunio —muchas veces a costa de su salud— el motor de su leyenda y el alimento de libros, películas y canciones, recordados en un verano sin Juegos Olímpicos ni Mundial de fútbol. Que convirtieron la adversidad en recuerdo perdurable. Es el álbum que no saldrá a los quioscos este verano. Pero cuando el neón de la victoria pasajera pierda su fulgor, cuando los cuadros de honor se cubran de polvo y olvido, estos cromos seguirán relucientes en ese rincón que trasciende a la victoria: la inmortalidad.

Raymond Poulidor

El eterno segundo. El mito de la derrota. El ciclista francés de los años sesenta y setenta disputó 14 veces el Tour de Francia. Con su maillot Mercier de color morado y mangas amarillas, Raymond Poulidor, Poupou, era el preferido de la afición. “Allez Poupou”, le gritaba el público allá donde se labra la epopeya ciclista: en las cunetas y en los relatos de los libros. El último, este mismo verano —y ya van una decena pese a ser un segundón—, es Poulidor enfin!, del escritor y poeta Christian Laborde.

Su sencillez, su origen rural y el carisma de su sonrisa despertaban el fervor popular. Cada verano, la Francia humilde suspiraba por ver cumplido su sueño: ver llegar a París, vestido de amarillo, a su ídolo de cara ancha y facciones rústicas. Sería la victoria del pueblo. Sin embargo, ese sueño lo truncaba cada año su némesis: Jacques Anquetil, el niño rey, el frío y distante y elitista dominador de la ronda gala.

A ese gigante lo sustituyó otro: el caníbal Eddy Merckx, vencedor de otros cinco Tours que secó las posibilidades de Poupou. Y así, encajonado entre dos mitos de la historia ciclista, Poulidor nunca pudo ganar la ronda francesa. Subió ocho veces al podio de París: tres segundos puestos y cinco veces en el tercer escalón. Pero jamás ganó. Ni siquiera llevó un solo día el maillot amarillo que han vestido casi trescientos ciclistas en la historia. Una vez, en 1967, se quedó a solo seis segundos del liderato. Otra vez, en 1973, le faltaron ocho décimas de segundo para enfundarse el simbólico maillot. Menos de un segundo. Pero no pudo ser. Y esa eterna derrota, la mala fortuna sempiterna disfrazada de caída o de avería, le valió la inmortalidad.

“Si hubiera ganado un Tour nadie se acordaría de mí”, repitió muchas veces Poupou. No le faltaba razón. El tiempo habría barrido su memoria, algo a lo que él temía profundamente porque era su único legado a falta de un gran palmarés. En cambio, hoy, su nombre ya es metáfora. Ser un poulidor significa ser segundo, o peor: segundón.

En su autobiografía en francés, titulada Champion!, las páginas finales rebosan emoción. Relatan el último día que Poulidor se encontró con su histórico rival. Fue en una habitación de hospital, en 1987. A Anquetil le acababan de quitar el estómago y, con solo 53 años, se encontraba al borde de la muerte. Era el momento de la despedida. Y Anquetil, el ganador, le dijo: “Lo siento, compañero: ya te lo dije muchas veces y te lo repito: también esta vez llegarás por detrás de mí, como de costumbre. Pero es mejor para ti. Siempre te envidié, ¿sabes?”. Poulidor, el perdedor, el ciclista que hizo de la derrota la base de su poupoularité, bajó la mirada para que su antiguo enemigo Anquetil, ahora su querido amigo Jacques, no le viera llorar.

Hace tres años, Poupou falleció a los 83. L’Équipe sacó un suplemento especial y en portada tituló: “El eterno primero”. Gloria eterna a Poulidor.

Moacir Barbosa

¿Quién se acuerda de un viejo portero? En general, casi nadie. En Brasil la respuesta es diferente: todos recuerdan a Moacir Barbosa.

Juan Villoro lo describió como el portero que murió dos veces. La segunda muerte no encierra misterio: el 8 de abril de 2000 fallecía a los 79 años por un derrame cerebral un hombre que había soportado una pesada sombra toda su vida. La primera muerte, causa de esa sombra, sucedió cincuenta años antes, en el estadio de Maracaná, en la final de la Copa del Mundo que debía ganar Brasil ante Uruguay. Y para entenderla bien hay que acudir a un libro fundamental: Barbosa. Um gol silencia o Brasil, del periodista Roberto Muylaert. Un clásico que trasciende el fútbol.

Eran las tres y treinta y cuatro minutos de la tarde del 16 de julio de 1950. El locutor uruguayo Carlos Solé lo narró así en Radio Sarandí: “Pérez avanza, le cruza la pelota a Ghiggia. Ghiggia se le escapa a Bigode. Avanza el veloz puntero derecho uruguayo. Ghiggia va a tirar, tira… Goool, goool, gol uruguayo. Ghiggia tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo”.

Los 200.000 espectadores (¡200.000!) enmudecieron. Un frío paralizante recorrió el cuerpo de Barbosa. El país entero calló, lloró y culpó de la desgracia nacional a aquel chico negro de 29 años. Ese gol le arruinó la vida a Moacir. Nunca más volvió a la selección. Su carrera futbolística declinó. Era señalado por la calle. Culpado del día más triste para un país. Tuvo que convivir como empleado que cortaba el césped de aquel Maracaná donde murió por primera vez. Daba igual que no dejara de repetir una frase: ”No soy culpable. Había once de nosotros”; la sentencia ya estaba dictada.

Dice la leyenda que, como empleado del campo, le regalaron la vieja portería donde encajó el gol. Y que él quemó los palos de madera. Leyendas. Lo cierto es que nunca pudo enterrar sus fantasmas. Ni quemarlos. A su entierro acudieron poco más de treinta personas. El cantante uruguayo Tabaré Cardozo le dedicó una canción al portero. Se titula Barbosa y tiene una estrofa genial: “Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir”. Y así fue. Con un matiz: nadie recuerda el nombre del portero de aquel Uruguay campeón. El de Moacir Barbosa sí.

Elena Mukhina

La palabra no es gloria eterna. Memoria sí. Nunca se perderá el recuerdo de Elena Mukhina, reflejo de un mundo brutal. La gimnasta soviética era la esperanza de la URSS para recuperar el cetro olímpico en Moscú 80 —sus olimpiadas— y reducir a una anécdota el 10 de la rumana Nadia Comaneci en Montreal 76, para mayor gloria de Ceausescu.

Cada dictador comunista tenía a su gimnasta, a su futuro juguete roto. La URSS tenía a Elena Mukhina: menuda, rubia, tímida, ojos azules, ave grácil enjaulada, una sonrisa en cuyas comisuras tristes siempre cabe la amargura por ese padre alcohólico que la abandonó de pequeña y esa madre que murió en un incendio cuando ella tenía cinco años.

La gimnasia fue su hogar. Se acercaban los Juegos Olímpicos de Moscú. La gran cita. Solo quedaban dos semanas. La presión era enorme. Y había dos palabras terroríficas en su mente: Salto Thomas. Métase en YouTube y teclee esas dos palabras. Se asustará. Era un elemento peligrosísimo introducido en el ejercicio de suelo masculino dos años antes. Nunca lo había hecho ninguna mujer. Ponía en riesgo máximo el cuerpo: el mínimo fallo podía hacerte impactar contra el suelo en la barbilla o en la parte posterior de la cabeza. Pero su entrenador, Mikhail Klimenko, casi un padre en su orfandad sobrevenida, se empeñó.

Se empeñó a pesar de que Elena estaba lesionada. No la habían dejado curarse bien de la fractura de una pierna. Había que entrenar para llegar a los Juegos. Ya lo había hecho cinco años antes: entrenar después de romperse las costillas, sufrir una conmoción cerebral y tener inflamadas las articulaciones. Era el 3 de julio de 1980. Elena, débil por la pérdida de peso y con la pierna aún lesionada, estaba entrenando en un pabellón de Minsk. Era el momento de ejecutar el Salto Thomas. Lo hizo. Y estrelló su mentón contra el suelo, se rompió la columna vertebral y quedó tetrapléjica. Tenía veinte años. Nunca más pudo levantarse de la silla de ruedas.

La URSS tapó el accidente durante más de un año: nada debía oscurecer aquellos Juegos. “Todos sabían que yo no estaba preparada para ese salto y guardaron silencio. Nadie se detuvo a decir que parara. Yo había dicho más de una vez que me iba a romper el cuello haciendo ese elemento. Me había hecho mucho daño varias veces, pero él [su entrenador, Klimenko] solo me respondía: ‘Las gimnastas como tú no se rompen el cuello”, contó Elena más tarde.

La futura heroína quedó para siempre en silla de ruedas. No pudo decir, como Simone Biles, no salgo a competir. Aquello era la Unión Soviética. Por cierto: otra gimnasta soviética ganó el concurso general en los Juegos de Moscú por delante de Comaneci. Las soviéticas también ganaron por equipos. Lo festejaron. En cambio, Elena Mukhina se pasaría veintiséis años tetrapléjica. Falleció en 2006, a los 46 años. El Salto Thomas ya está prohibido. Pero su tragedia —repleta de enseñanzas sobre la brutalidad del deporte de élite controlado por regímenes totalitarios, sobre el desenlace de frágiles títeres en manos de titiriteros sin alma— es, por desgracia, inmortal. Lo extraño es que no exista una película suya ni apenas libros. En español, solo un opúsculo en eBook: Elena Mukhina, campeona olímpica, de Alberto Capra.

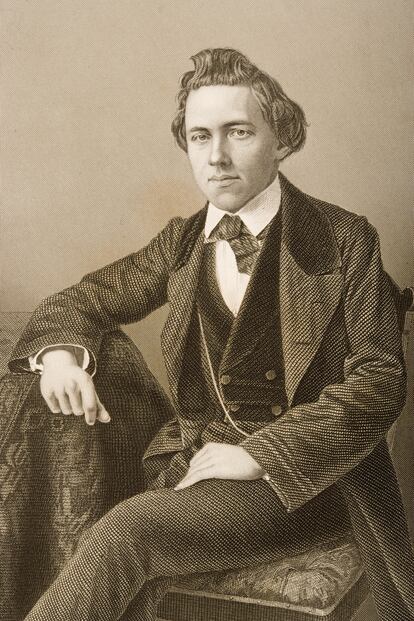

Paul Morphy

El misterioso. El romántico. El mito eterno del ajedrez del siglo XIX que se mece entre la épica y la tragedia. El protagonista de una película reciente disponible en plataformas: The Opera Game.

Tenía 21 años este niño prodigio de Nueva Orleans cuando cruzó el Atlántico. Ansiaba enfrentarse a los mejores ajedrecistas de Europa. Le acompañaba un aura de jugador intuitivo y de artista letal. Y no falló: en Londres y en París derrotó a los gigantes Lowenthal, Harrwitz y Anderssen, y aunque no pudo lograr que Howard Staunton saliera de su escondrijo cobarde para aceptar el desafío, todos dieron por sentada la superioridad del estadounidense.

Paul Morphy, el mejor ajedrecista de la historia: así es como lo invistieron en París en 1859. Triunfante, Morphy regresó en barco a Estados Unidos y retó a todos los maestros de su país a enfrentarse a él con un peón de ventaja y haciendo el primer movimiento. Nadie quiso aceptar semejante humillación. Y Morphy optó por abandonar el juego.

El aclamado campeón dejó el ajedrez y se metió a abogado. Frustrado por una carrera profesional en la abogacía que no despegaba y harto de que todo el mundo le hablara constantemente de los 64 escaques, Morphy desarrolló una furibunda animadversión contra el juego que había ocupado su vida. Una fobia patológica. Un problema mental. No toleraba que nadie en su presencia pronunciase la palabra maldita: chess. Se hizo arisco, introspectivo. Se encerró con sus obsesiones en bucle. La paranoia lo consumía lentamente. Y murió en una bañera con cuarenta y siete años. Fue el origen de su leyenda.

Cromos sin corona

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha publicado un librito curioso. Se titula Glosario del fracaso, editado por Valerio Rocco. En él, una decena de autores —en su mayoría filósofos— reflexionan sobre la materia. Caída, derrota, desastre, ocaso, olvido: todas las caras del fracaso. ¿Por qué se exalta un tipo de fracaso almibarado y despojado de su auténtica dureza? ¿Por qué se entroniza el éxito y se esconde el fracaso? Sin embargo, ahí está el fracaso: bombeando memoria eterna.

La naranja mecánica holandesa y su Mundial perdido en el 74 ante Alemania, y luego en el 78 ante Argentina, y luego ante la España de Iniesta en 2010, sin coserse jamás una estrella en su camiseta oranje.

Las ocho finales de NBA perdidas por Elgin Baylor con los Lakers sin ganar nunca un anillo (hasta que los Lakers conquistaron el título justo la misma temporada en la que Baylor se había retirado por lesión).

La impotencia del piloto británico de Fórmula 1 Stirling Moss, cuatro veces seguidas subcampeón mundial y tres veces consecutivas en tercera posición.

La derrota invariable del atleta keniano Paul Tergat, siempre a la espalda del etíope Gebrselassie como segundo clasificado: segundo en los 10.000 metros de Atlanta 96, segundo en los mundiales de Atenas 97 y Sevilla 99, y segundo en los Juegos de Sidney 2000.

El pilotari Genovés II, cinco veces subcampeón individual de pilota valenciana pese a ser una leyenda del juego de pelota a mano sin la faixa roja que distingue al campeón.

El ajedrecista soviético Víktor Korchnói, triple subcampeón del mundo, diez veces candidato al título y rey sin corona del tablero, como Paul Keres o Efim Geller.

La derrota en el Polo Sur del capitán Scott, segundo detrás de Amundsen en una derrota que le costó la vida.

Todos ellos, cromos rotos en su momento, siguen hoy proyectando la luz inmortal que los acerca a cualquier mortal. La de llegar, ver y perder.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.