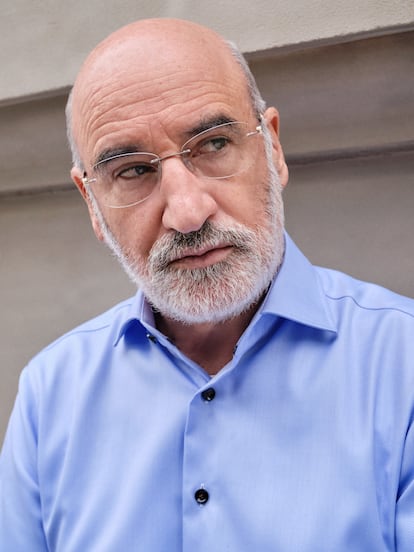

Fernando Aramburu después de ‘Patria’: “Le debía una novela a Madrid”

El escritor arrasó con una novela fundamental para comprender el conflicto vasco. Lleva vendidos un millón y medio de ejemplares mientras continúa el fenómeno que comenzó hace cinco años. Ahora aparece su nuevo libro, ‘Los vencejos’, con Madrid como escenario de un país lastrado por una violencia y un malestar latente que le preocupa

Cuando Fernando Aramburu ideó Los vencejos, ni siquiera tenía la certeza de que esa especie de pájaro alborotador y jubiloso definiera el cielo de Madrid, como lo hace muchas veces la claridad del horizonte y la contundencia naranja de sus atardeceres. “En cuanto pude confirmarlo, supe que la novela era posible”, dice el autor. Luego se atiborró de datos: confirmó que llegaban a finales de abril, que eran aves benefactoras porque limpiaban el aire de insectos por su glotonería, capaces de cazar al vuelo y comer mientras orbitan por ahí. Alegres, festivos, ruidosos: “De esos que contagian optimismo, que te ponen contento”.

Justo lo que necesitaba el contrapunto de Toni, personaje principal de su nueva novela después de Patria. “Vosotros, los que vivís aquí, es que apenas os fijáis, vais mirando al suelo o al móvil, acelerados, pero es un goce observarlos”. Esa alegría no solo era conveniente para el tono de su nueva obra. Resultaba fundamental para contrarrestar la gravedad de la narración. Nada más arrancar, en el sexto párrafo, Toni nos descubre sus intenciones: ha decidido casi al cien por cien suicidarse el 31 de julio de 2019. Lo plantea un año antes. A partir de entonces, comienza una angustiosa cuenta atrás…

En pleno descenso hacia un fin obcecado, mes a mes, Aramburu estructura un relato con más de 600 páginas en el que Madrid es presente y protagonista: “Pensé que le debía una novela a esta ciudad en la que tengo parientes, amigos, en la que me han ocurrido vivencias agradables, donde coqueteé con la idea de establecerme hace tres o cuatro años, comprar un apartamento donde alojarme de vez en cuando para visitar con más frecuencia a la gente cercana, ir al teatro, perderme en museos”.

O dejarse llevar arriba y abajo por la Cuesta de Moyano, un lugar que Aramburu visita sí o sí en cada parada por la capital, fundamentalmente para engordar su colección de libros de Austral y alguna otra. Lo de la editorial mencionada es vicio adquirido desde la infancia. “El primer libro que leí fue el Lazarillo, en esa editorial”, recuerda. Hoy, el autor vasco otea las casetas en busca de esos lomos característicos color azul, verde, naranja, amarillo, según los géneros… Comprueba los precios, los abre por la mitad y los huele: “A veces están tan impregnados de una humedad que contamina la habitación y los tengo que meter en bolsas con bicarbonato”, asegura.

Además de por aquel extremo de Atocha que colinda con el Retiro, Aramburu ha merodeado a menudo por la Guindalera, junto a Ventas, por donde también paseamos. Ahí ha situado al protagonista en su caída a los infiernos. Un barrio que sirve de colchón a la angustia aderezada con un sarcasmo que acentúa ese naturalismo crudo y grotesco de Los vencejos justo por su cercanía, su rechazo al oropel y su modesta originalidad urbanística: “Madrid era la ciudad ideal para el tipo de historia que quería contar y la Guindalera las calles apropiadas, sin edificaciones mastodónticas, ni apenas pisos para turistas. Uno se encuentra con la señora que lleva al perro. Entras en un bar y la gente juega a cartas. Es el patito feo del barrio de Salamanca”.

Además, su sobrina Nerea reside allí, por si debía comprobar algún dato en estos meses atravesados de inmovilidad y pandemia. Aun así, Aramburu trabaja con su mapa sobre el escritorio, pegado a cada paso del recorrido que realizan sus protagonistas, torciendo esquinas y baldeando itinerarios a veces de manera autómata, absortos en sus pensamientos y sus diálogos interiores, como Galdós hacía con los suyos y Aramburu ahora con Toni, ese rumiante de ideas ajenas, según él lo define, cuya única esperanza está en su amigo Patachula, su perra y su muñeca hinchable como últimas tablas de salvación.

El protagonista no es un santo ni un héroe. “Tiene sus facetas, pero le gustaría ser otra cosa, otra persona, estar en otro sitio. Convive de mala gana con una violencia soterrada que late en sus suegros, en el hijo, en él”. Aunque el nihilismo tampoco le resulta. “Decía Bertrand Russell que al hombre lo definen la búsqueda del amor, el afán de conocimiento y la empatía con quienes sufren las penas y males del mundo. En los tres puntos, Toni fracasa. Ni logra el amor, no cree que haya aprendido ni entendido cosas cotidianas y algo le impide apiadarse de los demás e ir al encuentro de los otros”.

Vive frustrado y trata de encajar en un contexto hosco y un Madrid concreto, tan castizo como abierto en su mestizaje, absorbente y asfixiante, que Aramburu ha trazado siguiendo en este siglo XXI fiel a una herencia galdosiana, entre otras. No solo en el rigor del callejero o la atención puntillosa a los oficios que ejercen sus criaturas. “Sino para introducir figuras de ficción en escenarios reales, algo que él hizo muy bien y de manera continuada. Es una combinación que a mí me hubiera gustado lograr”.

Se refiere a esa realidad que comparten ambos con el lector de manera cómplice por latir en tiempo presente. Donde el bagaje del pasado cuenta también, pero el futuro se pierde enfangado de pesimismo. Y algo más, añade el escritor: “Por la caracterización de los personajes en su manera de hablar. No son lo que el autor describe, sino como ellos mismos se definen por su forma de expresarse, sin que el narrador los tutele. Eso entra en Galdós y a mí me gusta mucho. Es un modelo en este ejercicio de Los vencejos, como lo fue en Patria”, afirma Aramburu.

Patria, sí, señor: un millón y medio de ejemplares vendidos desde que apareciera en 2016, publicada por Tusquets. Lo escribimos en letra para acrecentar aún más el impacto de una novela que no fue solo éxito literario, sino fenómeno social, y que continúa vendiéndose después de la adaptación a serie televisiva en HBO que firmó Aitor Gabilondo como creador. Tras la novela vinieron más libros, otros géneros, como Autorretrato sin mí, Vetas profundas o su recopilación de artículos en Utilidad de las desgracias y otros textos. Pero Los vencejos es su primera novela después de que Patria, literalmente, le encumbrara. A lo largo de sus más de 700 páginas, Aramburu trazó un todo vibrante, certero y liberador alrededor de lo que el País Vasco había sufrido en décadas de violencia.

¿Volverá a narrar historias de su tierra después de haber cuajado ese exorcismo junto a otras obras narrativas suyas como Años lentos o Los peces de la amargura? “Quedan algunos flecos que me podrían estimular. No para escribir Patria II, pero sí otras historias en otros tonos. Por ejemplo, explorar el humor en torno a lo que nos ha ocurrido. Es un asunto muy delicado, pero por eso me atrae precisamente: me gustaría aportar un enfoque humorístico que no humille a las víctimas, en todo caso un esperpento o una parodia dirigida al agresor. Por ese camino es posible que cuente algo más”.

En Patria el humor contrarrestaba la crudeza sistemática del relato. “Lo utilicé como una válvula de escape. Resultó muy positivo porque desmitifica al agresor, incide en el lado ridículo del fanático sin que apunte ni humille a las víctimas”. La tragicomedia era el único camino, la única vía a transitar en aquel fresco que Aramburu trazó en estado de gracia. El éxito le sorprendió, pero no le ha mediatizado ni lastrado para volver al género. Aunque es consciente de las expectativas que su siguiente novela genera: “¡Tampoco tengo 12 años!”, afirma. “Me dediqué a otros géneros que me mantenían con la mente activa en libros con ambiciones menos populares pero igual de exigentes. No fueron interpretados en relación con Patria y eso me dejaba tranquilo, con las manos libres. Pasado un tiempo, me decidí a adentrarme en otra novela. Para entonces ya la anterior había desaparecido del escritorio y de mi cabeza”.

No sintió miedo pese al impacto. Lo vivió con un sentido de extrañeza sana desde su distancia medida en Hannover (Alemania), donde reside desde hace 30 años. “Me sorprendió que mereciera tanta atención, salí en el telediario, un terreno para mí desconocido. La clase política la tomó en consideración, ya sabía de antemano a quiénes no iba a gustar”, asegura. Pero quizás no tanto a quiénes sí convencería. La novela despertó un extraño consenso a derecha e izquierda y cierta división a favor y en contra incluso dentro del nacionalismo más radical.

Los partidos políticos quisieron aprovechar la marea. La obra de Aramburu suscitaba en tinta el consenso que ellos eran incapaces de sellar con alaridos y reproches en declaraciones salidas de tono y ajenas a la realidad por parte de algunos sectores. Mariano Rajoy la recomendaba, en el PSOE lo distinguían con el Premio Ramón Rubial. Aramburu desplegaba a partes iguales desconfianza y también cortesía: “Soy una persona educada. Pero lo tenían muy difícil conmigo todos ellos porque voy por la vida con una concepción del escritor como hombre libre. Yo no me puedo defender de elogios ni de ataques o diatribas. Me postulo en favor de las víctimas, de aquellos que han sufrido daños. Es una actitud moral, no política. Pero algunos se aprovechan de eso. Cuando un fenómeno cultural o deportivo cala, es imposible que la clase política no busque la oportunidad de acercarse. A mí me da igual, yo no he dicho nunca a quién voto, ni lo diré. No estoy disponible para ellos, que no cuenten conmigo. Sigo a lo mío. Lo que debo hacer y me gusta: leer, escribir y tocar los cojones”.

No se va a dejar deslumbrar cuando no toca, a sus 62 años. “No me impresiona nada ajeno a la literatura. He cumplido mi sueño de ser escritor y mi ambición, que es muy grande, empieza y termina en las obras. La repercusión, si es buena, me da alegría, y si encima es económica, pues mejor. La política y la gestión de utopías no me interesa: me atañen los comportamientos humanos, y cuando me acerco a la política es porque veo ahí un teatro de la conducta. Eso sí me llama mucho la atención, cómo la política repercute en los personajes y en la ciudadanía”.

A entenderlo y a revelarlo se aplica Aramburu desde joven. Pero lo hace de una manera constructiva. Sobre todo desde que descubrió a Albert Camus. “Yo era más bien bruto. Tenía el pelo muy largo, me gustaban mucho los futbolistas que daban leña, como Benito o Panadero Díaz”, rememora. “Pero provenía de un núcleo familiar cristiano que te hacía consciente del mal. Traía eso como bagaje de la infancia. Cuando yo le pegaba a otro, que era muy pegón, ya me sentía mal. Mi madre me leía la Biblia y eso me marcaba con una actitud moral”.

Aun así vivió sus tiempos de destroyer en el San Sebastián tardofranquista y en la Transición. “Cuando ingresé en la literatura lo hice también para destruirlo todo. Fundamos el grupo Cloc, de arte y desarte. ¡Yo qué sé! Pintábamos el Peine del viento, reventábamos conferencias, nos consideramos rebeldes. Hasta que leí a Camus y me caí del caballo”. ¿Por qué? “Entendí que estábamos equivocados, como muchos anarquistas. Para hacer lo que hacíamos necesitábamos que otros crearan previamente. En realidad éramos parásitos, vivíamos de la invención de los demás para destruirla o parodiarla y eso nos parecía la rebeldía. Pero no lo era”.

Camus definía al rebelde como quien dice no, pero luego deja tras de sí algo positivo, una alternativa: “Esa actitud me cambió totalmente. Y me salvó del nihilismo radicalizado y obtuso. La vida es una mierda, pero solo si vives. Esta última frase es mía…”, advierte. El resto, destruir por destruir, según Aramburu, conduce al conservadurismo. En Los vencejos, todo ese legado de Camus sigue presente. No necesariamente a modo autobiográfico. El autor no se identifica con el existencialismo desesperado del protagonista. Simplemente lo plasma y lo esgrime con una prudente distancia para describir la violencia latente que vive hoy su país de origen y que Aramburu detecta en Madrid, bastante preocupado. “Ir contra todo no ayuda mucho. Yo me siento más un estoico, acepto el destino perecedero, pero aprovecho el tiempo y agradezco lo que tengo. No vivo la vida como una angustia, abrazo el estoicismo y no me hago ilusiones fundamentales, agradezco la existencia y la disfruto sin tratar de hacer daño a nadie. La aprovecho así. Postulo el buen morir y la serenidad, que es una conquista cultural de primer rango, como el sosiego, que lo identifico con eso. Esa violencia soterrada que subyace en Los vencejos no la quiero para nada a mi alrededor. Sé que existe en todas partes y puede que haya escrito esto para advertir que ahí está. Pero la rechazo”.

En eso han tenido mucho que ver su esposa, Gabriele, y sus hijas. “No necesito tener razón ni decir la última palabra, eso me lo da el entorno y una convivencia muy armónica con mi familia”, comenta. “No me importa reconocer que me han domado. Ellas y mi perra. Me han reeducado. Lo acepto y me siento muy agradecido por ello. Me han ayudado mucho a convertirme en un varón tranquilo, solidario, comprensivo, agradecido”.

Lo proclama como un maduro escéptico mientras contempla el ímpetu del joven que fue con una sonrisa y buena parte de alivio. “Yo era un muchacho violento, nervioso, intempestivo, que venía a comerse el mundo. Me gustaba, además, que me tuvieran miedo. Viene de estas cosas que tenemos los varones educados a golpe de bofetada en el colegio, hasta que las controlas y alguien te hace ver dentro la posibilidad de convertirte en una persona sensible, paciente. En ayudar y ser ayudado”.

Pero el origen, Aramburu no lo olvida, ni lo desdeña. Le acompaña de cerca y de lejos, en una paradoja espacio-tiempo que él mantiene honesta y transparentemente en su escritura: “Nosotros éramos gente humilde, mi padre, que se llamaba como yo, Fernando, obrero, y mi madre, María, ama de casa. Vivíamos en el arrabal, no teníamos un libro en casa. Me hice lector voraz y eso me salvó de caer en ETA como cayeron otros. También el hecho de vivir en una ciudad porque en un pueblo casi no tenías escapatoria”.

El Lazarillo, por tanto, resultó un salvavidas inicial. También Federico García Lorca, recuerda. “Fue fundamental en mi vida. Por primera vez yo vi que se podía decir con palabras algo más que: ¡Dame tal! o ¡Ven aquí! Usabas ese lenguaje y las chavalas, hostia, se quedaban impactadas. Te ponías a leer en plan muy vasco también. Hacíamos competiciones a ver quién leía más, libros más gordos”. La lectura lo retrotraía, le encerraba en sí mismo como en un escudo contra lo externo. “En casa, al verme leer tanto se preocupaban. Venían a buscarme y un día mi padre me quiso dar 40 duros para que me divirtiera por ahí. Le había mandado mi madre. Estaban preocupados, entonces no te llevaban al psicólogo”.

Leía en voz alta: “Les soltaba una comedia de Lope de Vega, por ejemplo, ahí, venga, hora y media… seguida. Además, no me gustaba que me interrumpieran y me sentaba en la cocina. Se acostumbraron. Y luego, orgullosos. Les ponía carteles con palabras nuevas o que ellos utilizaban mal, que no pertenecían al habla nuestra… Pues eso, me venían a buscar y no salía. Leía libros de Austral. Yo empecé con Austral y sigo, los abro a veces sin saber nada del autor ni del argumento, solo porque son de esa colección. Y tienen mil y pico títulos, eh”.

En lo que se refiere al autor, Los vencejos amplía una lista de once novelas, siete libros de relatos y cuentos, cuatro ensayos y otros tantos poemarios. Una obra cuajada, variada y coherente donde entra ahora esta singular mirada al presente desde un cielo resquebrajado por incertidumbres en la capital de un país al que el autor contempla templado desde Hannover: “Veo lo que ocurre desde allí. En un telediario alemán, por ejemplo, apenas aparece España. Está muy ausente, y esto quiere decir que lo que pasa se queda ahí. Tiene una repercusión mínima en lo que acontece globalmente, y si aparece es para algo negativo, cosa que antes no ocurría”. Eso le inquieta: “Hace dos décadas se daba cuenta de ello. De los saltos adelante que proporcionaban prestigio, como el matrimonio homosexual. Hoy algo equivalente en conquista de derechos, como la ley de eutanasia ahora, resalta como una noticia positiva, pero hipotecada por otras como el conflicto catalán”, dice. “Es una úlcera abierta. Todo gira alrededor. Y todo quiere decir que cualquier otro asunto queda contaminado por eso”. Percibe el mal ambiente con serios riesgos de contagio. “Es muy triste ver a la clase política faltarse al respeto. Tampoco puedes esperar que, ante ese espectáculo soez, la ciudadanía responda tranquila si ve a los dirigentes en medio de ese espectáculo tan lamentable. El caso es que luego llegas aquí y el ruido resulta menor, pero arman mucho y es lo que se detecta fuera, aunque no esté tan pegado a la vida real”.

El estruendo en parte corre a cargo de la ultraderecha, que Aramburu refleja en Los vencejos. “Este fenómeno de conservadurismo extremo no existía, era un partido ridículo. Vemos que en Europa van llegando a sus límites. Hay un personaje en mi novela que vota a Vox, aunque se considera de izquierdas. Es un votante emocional, no racional, un tipo enrabietado. La democracia es muy parecida a la franja del sistema solar donde es posible la vida, si te mueves de esos parámetros te quemas y entras en lugares donde es imposible continuar por un camino constructivo”.

Para eso están, precisamente los vencejos, como contrapunto. “El nombre de los pájaros me gusta, suena bien”, asegura Aramburu. Aunque no las necesita, se carga de razones para justificar el título… “Son una señal de que la naturaleza conserva cierto equilibrio. Un elemento distintivo de la ciudad, le da carácter de bandada y de desbandada, ¿qué hacemos abajo nosotros? Lo mismo que ellos, ir y venir, entrecruzarnos. Supongo, además, que estos vencejos de mi novela son madrileños, unos pájaros urbanos, de cierto nivel cultural, que se posan en tertulias a ver qué pillan. Contagian euforia, son benéficos, como las golondrinas, vienen con la primavera, anuncian algo luminoso y cuando se van ya sabemos que llega el frío…”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.