Los tres cereales que nos alimentan desde hace milenios

El trigo, el maíz y el arroz siguen siendo la base de la dieta en un mundo que necesita una nueva revolución agrícola para dar de comer a cada vez más gente de forma sostenible

Aunque es una efeméride imposible de concretar en un día exacto, imaginemos que hoy, cuando usted lee estas líneas, se cumplen 10.000 años desde que un ser humano plantó —por primera vez— unas gramíneas silvestres en algún lugar de Oriente Medio. Para atinar más, unas semillas de la especie Triticum, que son las que 2.500 años después dieron lugar al trigo tierno. Aquello fue un hito fundamental en la historia de la humanidad. Ese primer cultivo fue el origen de la agricultura, el germen de las ciudades, el comienzo del sedentarismo, el primer minuto de lo que hemos sido y de lo que somos desde entonces.

Hasta aquel momento, el Homo sapiens era nómada y comía lo que literalmente se encontraba por el camino. Caza y pesca, ya sabemos. Cultivar y domesticar estas gramíneas, a las que en pocos cientos de años se sumaron variedades de arroz y los antecesores del maíz en otras partes del planeta, fue el principio del ser humano actual. Tras el trigo llegaron el farro y la cebada o los guisantes, lentejas y garbanzos. Se domesticaron también los animales, como cerdos y ovejas. Y el ser humano ya nunca miró hacia atrás.Pero volvamos a dar un enorme salto en el tiempo —de 10 milenios, nada menos— y situémonos ahora en un supermercado moderno de un país de ingresos altos, de los llamados “ricos”. Uno de esos lugares donde encontramos alimentos de todos los sabores y colores.

En el centro vemos carnes, verduras, frutas y un sinfín de latas, bolsas, paquetes y botellas. Al entrar, pocos pensamos ya en maíz, trigo o arroz, salvo que vayamos a hacer una paella o a asar unas mazorcas. Y, sin embargo, esos tres cereales siguen siendo los elementos básicos de la dieta del Homo sapiens moderno.

Fijémonos mejor en los estantes del supermercado. Exacto: maíz, trigo y arroz. Están por todas partes, mucho más presentes de lo que parece. Pensemos en panes, pizzas, tartas, pastas, harinas, bollos, etc. Y en su presencia indirecta, ya que los tres cereales —juntos o por separado— también han servido de alimento principal e indispensable para las vacas, cerdos y aves que producen gran parte de la carne, la leche y los huevos del mundo.

Así se entiende que ese trío de cereales sea la verdadera base de nuestra alimentación. Entre los tres aportan aproximadamente el 42,5% del suministro de calorías alimentarias del mundo. Y no solo calorías —la energía que nos permite vivir— porque, aunque el lector no lo sepa, el trigo aporta más proteínas que las carnes de ave, porcino y bovino juntas.

La evolución de la agricultura

Ese liderazgo absoluto en nuestra dieta es fruto de un largo camino desde que alguien plantara un grano de teosinte, una gramínea del género Zea, en algún lugar de Mesopotamia hace miles de años.

Al principio, la agricultura era solamente de secano. Es decir, los cultivos dependían exclusivamente del agua de lluvia para crecer. Pero poco después, en la misma región, a alguien se le ocurrió regar las semillas y se pudo hablar por primera vez de aumentar —“intensificar”— aquella producción agrícola aún balbuceante.

Esa mayor capacidad de producir alimentos —y la necesidad de mano de obra para seguir cultivándolos —permitió a la humanidad multiplicarse por 30: de 10 a 300 millones de personas en los primeros 8.000 años de agricultura. Y así, las primeras grandes civilizaciones crecieron y se alimentaron a la orilla de grandes ríos, como el Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo y el río Amarillo.

Pero no hay camino libre de obstáculos. Por ejemplo, las civilizaciones nacidas dela agricultura de regadío en las cuencas del Indo y el Tigris se desmoronaron debido a la obstrucción de los canales y la salinización de los suelos. Más tarde, esa dependencia de los cereales causó innumerables problemas en la antigua Roma. La urbe sufría hambrunas —y revueltas— cada vez que algún enemigo —interno o externo— bloqueaba los envíos de trigo desde Sicilia o el norte de África.

Al otro lado del mundo, la civilización maya del periodo clásico se fue al traste. Y se cree que la causa, probablemente, fue un virus en el maíz. Más tarde, en la Europa medieval, una serie de veranos húmedos fueron el caldo de cultivo perfecto para ciertos hongos que afectaban al trigo, y provocaron una hambruna que mató a millones de personas.

Y así, desde aquel gran descubrimiento en Mesopotamia, se llegó a una nueva vuelta de tuerca en la historia de la agricultura. Sucedió en Gran Bretaña, a finales del siglo XVII. De la mano de los adelantos de la Revolución Industrial, se mejoraron los arados, se plantaron variedades más productivas, se perfeccionó la rotación de cultivos y los agricultores llegaron a duplicar los rendimientos de su trigo al pasar de una a dos toneladas por hectárea entre 1700 y 1850.

No es casual que, precisamente en ese mismo periodo, la población de Inglaterra se multiplicara por tres: de cinco a 15 millones de personas.

¿Alimento suficiente para todos?

Durante milenios, a medida que la población crecía y tendía a concentrarse en los grandes imperios o civilizaciones de la historia, la mayoría de la gente dependía de esos tres cereales para comer. Si la cosecha era abundante, era un buen año. Si era mala —lo que dependía en gran medida de la lluvia y de la salud de las plantas— o los suministros fallaban, la gran mayoría pasaba hambre.

Pero, en general, el hambre en las zonas rurales no ha preocupado demasiado a los poderosos a lo largo de los siglos. La falta de comida en las capitales, en cambio, ha sido siempre otra cosa. A medida que trabajadores o campesinos llegados en busca de algo mejor se agolpaban en las ciudades, su alimentación empezaba a preocupar en los centros de poder.

Porque el hambre es prácticamente una garantía de revuelta. Una de las muchas causas de los grandes cambios políticos —pensemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la más reciente Primavera Árabe— es la escasez de alimentos o los altos precios de los más básicos.

Y, por eso, muchas de las mejoras agrícolas más importantes han surgido de la necesidad: de esa necesidad de garantizar alimento suficiente para una población creciente. Bueno, sobre todo, para los habitantes de capitales y grandes ciudades. Así sucedió con la última gran revolución agrícola, que llegó tras la II Guerra Mundial.

En las décadas posteriores al conflicto las grandes hambrunas eran algo recurrente y periódico, y el crecimiento exponencial de la población junto con las graves carencias en la producción de esos tres cereales básicos empezaban a dar lugar a una situación insostenible.

Insostenible política, social y también éticamente. En 1970, casi cuatro de cada 10 personas de los países en desarrollo pasaban hambre: no comían lo suficiente para una vida decente. El planeta, que todavía no pensaba globalmente sino como una suma de civilizaciones y países desconectados, no era capaz de garantizar la producción de comida para todos.

Pero en esa segunda mitad del siglo XX creció la preocupación por lo que ocurría más allá del horizonte de cada uno. Y la incipiente comunidad internacional se movilizó en la segunda mitad del siglo XX para poner los avances en ingeniería, química e incluso genética al servicio de la agricultura.

El objetivo principal era multiplicar la producción de los tres cultivos fundamentales para la seguridad alimentaria mundial. Es decir: el trigo, el arroz y el maíz.

La Revolución Verde

¿Les suena el nombre de Norman Borlaug? Seguramente no. Es probable que el lector no lo haya oído nunca, pero es el protagonista de la última gran revolución de la historia de la agricultura. Borlaug (1914-2009) era un agrónomo estadounidense, experto en la mejora genética de los cultivos. La premisa de la Revolución Verde, a priori , era sencilla: si la producción de maíz, arroz y trigo debía multiplicarse, estos cultivos debían ser más productivos.

Borlaug eligió México para cruzar variedades de trigo y conseguir que dieran más rendimiento. Al mezclar el trigo local con una variedad enana procedente de Japón, Borlaug obtuvo un nuevo trigo semienano, más resistente a enfermedades, lluvias y vientos. No solo era más fuerte, sino que también producía más grano. También tenía un tallo más corto (de ahí lo de semienano), lo que le permitía aprovechar mejor el agua y los fertilizantes, a los que volveremos enseguida.

Quizá hoy esta solución suene simplona, pero entonces fue todo un hallazgo que después permitió aplicar el mismo procedimiento a otras especies. Se probó con el arroz en Filipinas y funcionó. En las décadas de 1960 y 1970, India y Pakistán distribuyeron ese trigo mexicano por sus tierras y consiguieron producir mucha más comida a un ritmo que, se pensaba, llegaría a acabar con el hambre.

La idea de Borlaug le valió el premio Nobel de la Paz en 1970. En Asia, casi el 90% de los campos de trigo fueron plantados con variedades modernas y las plantaciones de arroz de alto rendimiento crecieron del 12% al 67%.

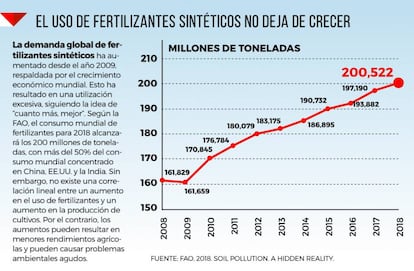

Pero los aumentos en la producción mundial de comida no vinieron solo de esta selección de cultivos sino también de ciertas mejoras tecnológicas. Se aplicaron los progresos en ingeniería al regadío y se recurrió a la química para elaborar fertilizantes sintéticos y pesticidas que aumentaron la productividad y contribuyeron a que las malas lluvias o las plagas no fueran el desencadenante de hambrunas.

Esa explosión de ideas y nuevas aplicaciones fue posible, en gran parte, gracias a la colaboración internacional. La cooperación entre científicos de distintos países facilitó el intercambio de especies progenitoras para el cultivo y la investigación de nuevas técnicas. Y muchos gobiernos se tomaron en serio la seguridad alimentaria, invirtiendo en políticas de innovación y subvencionando las actividades de sus agricultores.

Con el apoyo de algunos de esos programas públicos para, por ejemplo, ampliar las infraestructuras de riego y el suministro de agroquímicos, las nuevas variedades generaron, en pocos años, mejoras en los rendimientos que la revolución británica del XVII había necesitado un siglo y medio en conseguir. En 1961 la producción mundial de cereales era de 640 millones de toneladas. En 2000, de casi 1.800 millones.

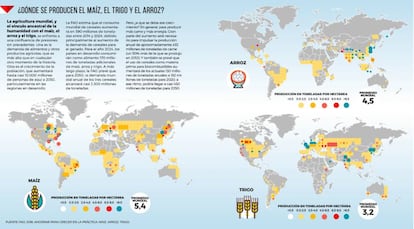

Los mayores aumentos se registraron en los países en desarrollo, donde la producción de maíz se incrementó en un 275%, la de arroz en un 194% y la de trigo, origen de la investigación de Norman Borlaug, nada menos que en un 400%. China y el Asia meridional y sudoriental se beneficiaron mucho de esa transformación. Pero África, por ejemplo, se quedó atrás. Volveremos sobre ello.

Mientras la Revolución Verde disparaba la producción, la población mundial nole iba a la zaga, y se duplicó entre 1960 y 2000. Pero esa renovada capacidad de producir comida y la seguridad que aportaban las nuevas técnicas permitió reducir el porcentaje de hambrientos: en 1970 eran más de un tercio de los habitantes del planeta. En 2000, el 18%. La revolución daba sus frutos.

La hora de la factura

Visto así, el lector se preguntará: ¿qué necesidad hay de una “nueva” revolución agrícola?¿no bastaría con seguir recorriendo el camino trazado por Borlaug y todos los que le siguieron? En 2014, la producción mundial de cereales ascendió a 2.500 millones de toneladas, en un nuevo incremento —de más del 38%— desde 2000.

Ese año, los precios mundiales de los alimentos bajaron de nuevo tras haberse disparado en 2011. Entonces, dirá el lector: ¿dónde está el problema? Empecemos por uno de los más importantes: la Revolución Verde permitió producir mucho más y salvó del hambre a cientos de millones de personas. Pero no fue –no ha sido– demasiado “verde”.

Porque entre sus pilares está la “intensificación” de la producción agrícola. Esto es, producir el máximo posible, casi a cualquier precio. Ello supuso recurrir a técnicas como el monocultivo (principalmente, de nuestros tres cereales preferidos).

Dedicar todo el terreno a una sola especie permite ahorrar mucho y hacerlo todo más eficiente. Pero también perjudica a la biodiversidad —extender el cultivo de un trigo determinado, por ejemplo, desplaza y provoca la desaparición de otras variedades o cereales— y desgasta los nutrientes de los suelos. Todo esto también afecta a los servicios que esas plantas que desaparecen prestaban al ecosistema, como la formación del suelo o la fijación biológica del nitrógeno.

Además, la Revolución Verde disparó el uso de fertilizantes y pesticidas químicos. Estos, de ser un arma útil para potenciar el rendimiento de los cultivos y protegerlos de amenazas ocasionales, pasaron a ser el pan de cada día. Además de empujar al olvido otro tipo de técnicas más tradicionales, el uso intensivo de estos químicos ha terminado por degradar la tierra y las aguas en muchos lugares.

Quizá el lema de la Revolución Verde podría haber sido ese refrán español que dice “pan para hoy, hambre para mañana”. En un momento en el que la falta de alimentos era una cuestión de vida o muerte para –cientos de– millones de personas, puede que apostar a tope por todos esos avances deba considerarse un éxito.

Pero la presión que eso ejerció sobre los recursos naturales ha terminado por llevar –en muchos casos y regiones– a la degradación de la tierra, la salinización de zonas de regadío (lo mismo, curiosamente, que les ocurrió a las primeras civilizaciones agrícolas), la extracción excesiva de aguas subterráneas, el aumento de la resistencia a las plagas y numerosos daños al medio ambiente, sobre todo por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Vayamos por partes. Lo que en 1960 parecía extraordinario, como el monocultivo intensivo doble y triple de arroz en Asia, ahora es visto como la causa del agotamiento de micronutrientes del suelo, del incremento de su toxicidad y de un aumento del número de plagas y enfermedades.

Y, por si el precio a pagar fuera poco, el rendimiento del arroz ha comenzado a disminuir. El del trigo también se estanca. En este caso hay más causas, pero muchos se remontan también a la intensidad del cultivo y el monocultivo heredados de la Revolución Verde, con sus tensiones asociadas: aumenta la amenaza de la roya del trigo (un parásito) y las plagas de insectos causan cada vez más pérdidas en los cultivos de este cereal.

¿La producción intensiva favorece la aparición de plagas? Sí, por una sencilla razón. Cuanto más se planta, más exuberantes son los cultivos y más llaman la atención de insectos y otros. Si eso se combate con más químicos, se crea un círculo vicioso que no cesa. Hoy en día son necesarios 2,5 millones de toneladas de plaguicidas al año, cuyos efectos sobre las tierras luego cuestan más dinero que el que se ahorra con los propios plaguicidas.

Hay casos en los que, además, esos remedios no funcionan. Con algunas malas hierbas está empezando a pasar lo que se teme que ocurra con los antibióticos: están consiguiendo resistir a los herbicidas. De momento no se trata —ni mucho menos— de una situación generalizada, pero el peligro es evidente.

Otra consecuencia negativa de la producción agrícola intensiva es que aumenta la emisión de gases de efecto invernadero, esos que contribuyen al cambio climático. Desde que se generalizó esta práctica, en los últimos 50 años, las emisiones achacables a la agricultura han aumentado hasta casi doblarse. Y la tendencia sigue al alza. Entre 2001 y 2010, las emisiones directas de la producción agrícola y ganadera aumentaron de 4.700 millones de toneladas de dióxido de carbono a más de 5.300 millones. La mayor parte de este aumento proviene de los países en desarrollo.

Esta es la factura, como decíamos en este epígrafe. Una factura impagada. Porque se han producido muchos más cereales y se han mantenido precios —relativamente— bajos y relativamente constantes.

Pero a costa de exprimir los recursos naturales más allá de lo recomendable. Es el “coste oculto” de algunas prácticas agrícolas intensivas: el coste medioambiental. No lo paga directamente el consumidor. Tampoco el distribuidor ni el productor.

Pero, al final, lo pagamos todos.

Más bocas y menos recursos

Pagamos esa factura y la de otras prácticas irresponsables, como la deforestación, que también contribuye al cambio climático y a la escasez de agua limpia, a la degradación de los suelos, a la desertificación, a la acidificación de los océanos, etc. En otras palabras, la agricultura agota nuestros recursos naturales. Y eso —entre otras muchas cosas— dificulta aún más la producción de alimentos, sobre todo la de los cereales que protagonizan este capítulo* y cuya importancia ha quedado demostrada.

Pero también afectará a la ganadería y la pesca. Porque sin agua y sin terrenos apropiados, no puede haber agricultura. Pero tampoco forraje para el ganado. Con mares en mal estado, la pesca se reduce. Y en el desierto no florecen demasiadas especies comestibles.

Además, como veíamos en el segundo libro de esta colección*, el cambio climático amenaza con desconfigurar la forma en que millones de personas producen su comida desde hace siglos. Lluvias erráticas y huracanes y tormentas extremas en lugares poco preparados, aumento de las temperaturas, subida del nivel del mar que arruina tierras de cultivo costeras...

Pero hay otro factor que lo complica todo aún más: el aumento de la población. Recordemos que durante la Gran Hambruna del siglo XIV éramos unos 370 millones de humanos en la Tierra. Entrado el siglo XIX alcanzamos los 1.000 millones. En 1960 sobrepasamos los 3.000. Cuatro décadas más tarde, al entrar en el siglo XXI y tras la Revolución Verde, nos habíamos vuelto a duplicar. Y en 2011 superamos la barrera de los 7.000.

Hoy, las predicciones de las Naciones Unidas estiman que para 2050 seremos casi 10.000 millones de vecinos en esta comunidad mundial. Más de tres veces las bocas que había que alimentar en los albores de la Revolución Verde. Es por eso que las alarmas suenan desde hace tiempo por todo el mundo, planteando la pregunta que abre este libro: ¿cómo vamos a alimentar a casi 10.000 millones de personas?

Hace falta una revolución

Esta disyuntiva, alimentar a más gente utilizando menos recursos, es la que hace necesaria una nueva revolución agrícola. Aunque no hay que perder de vista que el verdadero reto no es producir más. O al menos, no solo pasa por producir más.

Los cálculos de la FAO estiman que al menos un tercio de la comida que producimos se pierde (se echa a perder) o se desperdicia (se tira directamente). Por lo que, si en un milagro improvisado consiguiéramos no tirar nada, prácticamente tendríamos comida para alimentar a 10.000 millones.

Así que el nuevo giro que demos a nuestra forma de procurarnos de comer tiene que incluir necesariamente esa vía. Con infraestructuras de almacenamiento y procesado que eviten pérdidas prematuras y con hábitos de consumo responsables que no nos lleven a despilfarrar aquello que cuesta tanto producir.

Esta es quizá una de las consecuencias de no pagar ese precio oculto del que hablábamos: tiramos cosas cuyo coste nos parece asumible, sin contar con el coste ambiental que ha tenido producirlas.

Pero volvamos a esa nueva revolución pendiente. Aún cuando la prioridad no fuera producir más, al menos sí que debemos producir tanto como hasta ahora. Y, como decíamos, con un enorme reto añadido: hemos de hacerlo cuidando y protegiendo los recursos. Dando aire al planeta, para que se recupere del estrés al que le hemos sometido. Y contribuyendo incluso a mitigar los efectos de nuestros abusos, como el cambio climático.

Tenemos que producir lo mismo —o más— con menos. Menos tierra, menos agua, menos químicos, menos emisiones, etc. Por ahí es por donde empezar la revolución agrícola que viene. Una que, si se acompaña de voluntad política, nos permitirá ofrecer una alimentación adecuada para todos. Y generar trabajo y medios de vida para miles de millones de personas.

Nuestros tres cereales favoritos seguirán siendo importantes. De hecho, la FAO ha estimado que, en 2050, la demanda mundial de arroz, maíz y trigo alcanzará casi los 3.300 millones de toneladas al año. También tendrán relevancia las patatas.

Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que aprovechar y, de paso, proteger ese regalo que es la biodiversidad. Al final, como veremos más adelante, esta revolución pasa por tener a mano todas las armas posibles ante el futuro incierto que nos espera. Y dejar que se pierdan variedades y especies vegetales o animales es despilfarrar nuestras opciones.

Así ocurre, por ejemplo, con los plátanos: en aras de una mayor productividad hemos apostado por la variedad Cavendish, de la que ya es uno de cada dos plátanos consumidos en el mundo . Ante tanta atención, otras variedades van quedando marginadas y desaparecen, como la Gros Michel. ¿Qué haremos si un día una plaga se lleva por delante la producción de Cavendish? ¿quedarnos sin bananas?

Por eso es importante manejar y proteger la diversidad de variedades. También, por supuesto, la de nuestros queridos trigo, maíz y arroz. Pero es que, además, los principios de una buena nutrición se basan en la variedad de alimentos y nutrientes para una vida saludable. Y la creciente población urbana, directamente, los exige.

Un futuro urbano

Los pronósticos dicen que la población aumentará a un ritmo acelerado. Pero también advierten de que, para 2030, seis de cada 10 personas vivirán en ciudades. Eso, unido al aumento de los ingresos en muchos países,llevará consigo cambios en las dietas.

La FAO calcula que la demanda de proteínas de origen animal (carnes, huevos, leche, etc.) en los países de ingresos medios y bajos crecerá un 10% para 2030 y un 25% para 2050. Si los cálculos aciertan, ese año hará falta producir un 50% más de carne. También crecerá la necesidad de frutas (y puede que también de verduras) a medida que la creciente “clase media” de los países en desarrollo empiece a solicitar otros grupos de alimentos.

Parece que a nuestros tres cereales aún les queda un largo reinado, que se extiende ya por miles de años. Pero quizá la competencia con el resto de cultivos y productos deje de ser tan desleal. Desde luego, insistimos, es un reto añadido: tenemos que conseguir alimentar a mucha más gente, proteger los recursos naturales y, al mismo tiempo, garantizar una dieta más variada y una mejor nutrición para todos.

Todas esas exigencias de más y más variada comida llegarán principalmente de las ciudades. Y, por cruel que sea, la historia nos enseña que, por su cercanía con los centros de poder, las demandas de la población urbana suelen recibir más atención que las de las zonas rurales. Así que quizá esa potencial inestabilidad política sirva para que se hagan esfuerzos para cumplir con la demanda de comida.

El problema es que cuando las cosas se hacen con urgencia, como aprendimos el siglo pasado, a veces se paga un alto precio. Esta vez no puede ser así: hay que buscar una manera de hacerlo sin acabar de cargarnos el planeta.

Esta es una adaptación del décimo libro de la colección El estado del planeta, editada por EL PAÍS y la FAO, que analiza los principales retos a los que se enfrenta la humanidad. Cada domingo se entrega un volumen con el periódico por 1,95€, y los 11 tomos también se pueden conseguir aquí.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

- Pesticidas

- FAO

- Agricultura ecológica

- Hambre

- Sector químico

- Plagas

- Protección cultivos

- ONU

- Ganadería

- Problemas ambientales

- Agricultura

- Organizaciones internacionales

- Alimentos

- Desarrollo sostenible

- Alimentación

- Agroalimentación

- Relaciones exteriores

- Problemas sociales

- Industria

- Sociedad

- Medio ambiente

- Planeta FAO

- El estado del planeta

- Planeta Futuro