¿Y qué es el hambre?

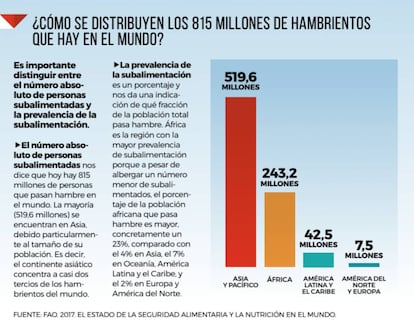

La subalimentación es una realidad desconocida para muchos que sufren aún 815 millones de personas. Así afecta al cuerpo de una persona y se distribuye por el mundo

El hambre. No comer lo suficiente. Malestar, debilidad, enfermedades, muerte.

El hambre es una condena, una amenaza que acompaña a la humanidad desde su aparición en el planeta. Con el paso de los siglos, se ha pisado la Luna, se han conquistado los cielos, se han explorado las profundidades del océano, se han erradicado enfermedades y se ha conseguido producir enormes cantidades de alimentos. Pero el hambre sigue ahí, como una terrible y vergonzante realidad que afecta a 815 millones de personas.

Condena a millones de personas, generación tras generación, a vivir vidas peores, a depender de otros, a enfermar, a morir. A permanecer esclavos de esa cadena de hambre y pobreza que se perpetúa. Y es vergonzoso, porque el hambre ya no es un problema técnico, si es que alguna vez lo fue. No falta comida, ni capacidad para producirla y conseguirla. Falta voluntad para que todos puedan comer.

En el año 2000, aprovechando lo redondo de la fecha, los países reunidos en las Naciones Unidas decidieron marcarse unos objetivos para tener un mundo mejor en un plazo de 15 años. Los llamados Objetivos del Milenio proponían, entre otras cosas, reducir a la mitad –por entonces todavía no se hablaba de eliminarla– el porcentaje de hambrientos que había diez años antes, en 1990.

Aunque se consiguió un gran avance (del 23,3% se pasó al 12,9%) y en 2015 aún había en el mundo 780 millones de personas que no comían lo suficiente para una vida plena. Para una vida digna.

En los albores del siglo XXI, mientras se redactaban esos Objetivos –considerados por muchos temerariamente ambiciosos–, 12 de cada 100 brasileños pasaban hambre. Pero en el país, rico en recursos naturales y con un enorme potencial agrícola, se adquirió el compromiso político de ir mucho más allá de recortar el hambre a la mitad: el objetivo nacional era erradicarla por completo. Y en apenas una década, Brasil pasó a la lista oficial de países libres de esta lacra. Alcanzó el “hambre cero”.

¿Fue porque Brasil tenía unas características geográficas y territoriales concretas, sin las que el objetivo no podría haberse alcanzado? ¿o tiene más que ver la verdadera ambición y voluntad política?

Después de que los Objetivos del Milenio se quedaran a un paso de triunfar en lo que al hambre se refiere, el nuevo plan para cambiar el mundo –los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030– también aspira al hambre cero. ¿Es realmente posible conseguirlo? ¿qué obstáculos se interponen en el camino a la meta? ¿qué podemos aprender de lo ya conseguido? ¿será nuestra generación la primera de la historia en conocer un mundo sin hambre? A lo largo de este libro se analizan todas estas preguntas.

Y adelantamos parte de la respuesta. Alcanzar el hambre cero, hoy, es perfectamente posible. Lo que hay que decidir es si estamos dispuestos a hacerlo.

Definir el problema

El primer paso para solucionar un problema es conocerlo. Definirlo, medirlo, explorar sus causas y sus consecuencias. Y eso es lo primero que haremos en este capítulo. Definir qué es el hambre, una palabra que significa muchas cosas al mismo tiempo y ninguna buena. Pero con alguna de esas acepciones no podemos –ni probablemente queramos– acabar. Así que aclaremos primero cuál es el verdadero rival a batir.

A diferencia de otras especies animales que pueden llegar a pasar meses sin ingerir alimento, nutriéndose de las reservas de sus últimas comidas, el ser humano necesita comer regularmente. Esa es una de las acepciones de la palabra “hambre”, ese recordatorio permanente de que necesitamos comida que nos llega cada cuatro, seis, ocho, diez horas.

Llamamos hambre a esas ganas de zamparse el bocadillo tras una jornada en la montaña, o al cosquilleo en el estómago al sentarse a la mesa para cenar. Con esas seis letras nos referimos a esas “ganas de comer” que nos asaltan varias veces al día.

Pero en el hambre también hay clases. Y tamaños. No es la misma hambre la del que sabe que en la mochila lleva un bocadillo de tortilla y dos plátanos, o la del que no duda de que en casa le espera una comida caliente de tres platos, que la del que sabe que esa noche tendrá queirse a la cama con el agujero en el estómago. Ni la del que apenas comió ayer, no ha comido hoy, ni comerá mañana.

Hay hambrecitas y hambres eternas. Por eso llamamos hambre a las ganas de comer, pero eso es únicamente un amago de la verdadera hambre. Es solo el recordatorio fisiológico del que hablábamos. Quizá deberíamos forzarnos a usar otra palabra para referirnos a él. Por ejemplo, apetito. Tener apetito no es lo mismo que tener hambre.

Medir el hambre

Entonces, ¿qué es el hambre? ¿cómo la identificamos y medimos para acabar con ella? ¿cuándo pasa uno a engrosar la dramática lista de “hambrientos”? La importancia de establecer el concepto es capital, ya que condiciona todo lo demás.

Veámoslo con otra pregunta: ¿qué es un muerto en accidente de tráfico? ¿solo cuentan los que mueren en el acto? ¿o también los que fallecen en el hospital, un día después? ¿cuentan también los peatones atropellados? ¿los fallecidos mientras iban en bicicleta? ¿y los accidentados en pistas de la montaña?

La dimensión del problema dependerá de la definición que adoptemos. Entonces, ¿qué es un hambriento a día de hoy? La definición oficial, la establecida y medida por la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), es que están subalimentados las personas que no consumen las calorías suficientes para su actividad diaria, que obviamente no son las mismas para un niño, que para una mujer adulta o un anciano.

Los expertos de la FAO calculan esas necesidades calóricas y la disponibilidad de alimentos con ayuda de los datos que aportan los países. De quienes no llegan a ese mínimo de calorías, se dice que son personas subalimentadas, que es el término técnico para decir lo que son realmente: hambrientos. Y hoy hay todavía alrededor de 815 millones de personas subalimentadas.

Las consecuencias del hambre

La falta de energía por la poca ingesta de alimentos hace que los hambrientos se debiliten. Los hace más vulnerables a contraer enfermedades, agota antes sus fuerzas y les dificulta la realización de muchas actividades físicas o mentales. Esa subalimentación es una condena a vivir una vida peor. Una sentencia que se vuelve aún más terrible en el caso de los niños menores de cinco años.

Porque cuando una persona está en plena fase de desarrollo –especialmente en los primeros mil días de vida– una buena alimentación es esencial para sentar las bases de su futuro. Solo así el cuerpo y la mente del individuo lograrán alcanzar su verdadero potencial. Pasar hambre en esos primeros años –o ser hijo de una madre hambrienta– coartará para siempre el desarrollo del menor sentenciándole, con mucha probabilidad, a vivir una vida la mitad –o dos tercios o una cuarta parte– de buena de lo que podría haber sido. Limitará su crecimiento físico y el desarrollo cerebral y esas limitaciones ya no se podrán superar.

Pasar hambre después, a medida que se crece, hará que el niño o la joven no puedan rendir en la escuela ni estudiar ni aprender al nivel al que lo podrían haber hecho con el estómago lleno. El hambre no permite concentrarse, dificulta la retención, debilita la memoria. Y esa dificultad para estudiar lastrará su futuro, recortará sus medios para ganarse la vida. Es el círculo perverso del hambre y la pobreza, que no solo encadena a quienes la sufren, sino también a las siguientes generaciones.

La hambruna

En los casos más extremos, además de abrir la puerta a enfermedades y problemas físicos de todo tipo, la falta de alimento puede llevar directamente a la muerte. Las personas se debilitan tanto que fallecen. Cuando en un mismo lugar se empiezan a registrar varias muertes por inanición, las agencias internacionales dan una señal de alarma y recurren a esa palabra que nadie quiere oír: hambruna.

Ese término que evoca niños raquíticos en Etiopía, familias famélicas comiendo cualquier cosa para intentar llegar vivos al día siguiente, el fracaso absoluto de la humanidad. Una situación que, en lo más profundo de la conciencia humana, ha sido –casi– siempre inaceptable. Pero hoy lo es aún más, sabiendo que se desperdician más de 1.300 millones de toneladas de comida cada año.

Para –todavía– mayor vergüenza de la comunidad humana en esta era global, la hambruna no es una leyenda del pasado. A principios de 2017 se declaró en Sudán del Sur. Este país y otros como Nigeria, Yemen, Somalia o la República Centroafricana llevan meses o años a un paso de declararla. Y hace poco más de un lustro, en 2011, más de 250.000 personas murieron por inanición en Somalia.

El hambre, además de estropear millones devidas y encadenar a cientos de millones de personas, aún mata por sí sola. Y mucho.a inseguridad alimentaria Pero, como decíamos, no solo mata. El hambre es inhumana porque le quita al hombre lo que es más suyo. Lo que le hace realmente humano. El hambre deshumaniza al hombre cuando, además de su salud, su crecimiento o su potencial desarrollo, le arrebata sus sueños, como bien ilustra el escritor argentino Martín Caparrós en su ensayo El hambre.

Cuando una persona no sabe si al día siguiente tendrá algo para comer –ni ha comido apenas en todo el día– no puede concentrarse en nada que no sea buscar alimento. Eludirla es la primera preocupación, el primer –casi siempre el único– problema por resolver, tanto por el explorador que llega a territorio desconocido como por la familia que se instala en su nuevo hogar.

Un hambriento a duras penas puede trabajar, salvo que crea que eso le pueda servir para conseguir algo de comer. Y aun así trabaja mal, porque está débil y el hambre no le deja pensar con claridad. No puede leer, estudiar, reflexionar. Por descontado, no puede jugar con sus hijos, ni estar con sus amigos, ni disfrutar del atardecer. El hambre le agota física y mentalmente, le enfada, no le deja descansar. Su horizonte mental solo llega hasta el día siguiente, hasta la siguiente comida. No hay tiempo, ni energías, para pensar en nada más. Ni para soñar con nada que no sea un bocado que apacigüe su hambre, o la de los seres queridos.

Cuando alguien está poseído por esa necesidad imperiosa, por la falta de seguridad de si podrá comer o no, está tocando a la puerta del ciclo perverso del hambre. Si la situación se extiende en el tiempo, se verá atrapado por la espiral. Es lo que se llama –otro concepto técnico– inseguridad alimentaria. Cuando uno no sabe cuándo podrá conseguir de nuevo una comida que realmente satisfaga sus necesidades. O simplemente, no sabe si podrá obtenerla.

Es cuando uno no encuentra la manera de conseguir alimento suficient y necesita que otros –vecinos, gobiernos, agencias, ONG, etc.– le asistan porque si no, le será imposible comer.

Cuando las ataduras del hambre, cuando esa inseguridad alimentaria se extiende a una comunidad, a un grupo, a un país, los efectos perversos de la necesidad se multiplican. Las sociedades se vuelven acríticas, dóciles y encuentran dificultades enormes para desarrollarse y crecer. Y también se vuelven dependientes. Dependientes de esa ayuda que otros les darán o no, en función de si pueden. O de si quieren.

El papa Francisco, en su discurso en la FAO en octubre de 2017, decía que esa “piedad” de ayudar a quienes tienen hambre por una emergencia no era suficiente. Que era necesaria la justicia: “un orden social justo” para contribuir a que cada país llegue a una autosuficiencia alimentaria, “pensar en nuevos modelos de desarrollo y de consumo, que no empeoren la situación de las poblaciones menos avanzadas o su dependencia externa”. En definitiva, no convertir a las personas o comunidades hambrientas en mendigos de las sobras de otros, sino posibilitar que puedan romper por sí mismos las cadenas de la inseguridad alimentaria y el hambre.

Porque, repetimos, hoy hay alimentos suficientes pero también, y sobre todo, conocimientos y tecnología disponibles para que lleguen a todos los rincones del mundo. Y que todas las personas puedan comer lo que necesitan. Todos los días.

Es absolutamente posible acabar con el hambre y convertir a esta generación en la primera que libere realmente a la humanidad de ese yugo tan inhumano, tan cotidiano. Hoy tenemos todas las herramientas necesarias para convertirnos en la generación que realmente acabe con esta brutal inhumanidad. Para erigirnos en la generación Hambre Cero. ¿Estamos dispuestos a conseguirlo? Veamos entonces cuáles son los obstáculos en el camino.

* Esta es una adaptación del noveno libro de la colección El estado del planeta, editada por EL PAÍS y la FAO, que analiza los principales retos a los que se enfrenta la humanidad. Cada domingo se entrega un volumen con el periódico por 1,95€, y los 11 tomos también se pueden conseguir aquí.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.