Cuando el PNV espiaba para el FBI

David Mota Zurdo reconstruye las relaciones y tensiones entre el Servicio Vasco de Información implantado en Latinoamérica y la agencia dirigida por J. Edgar Hoover durante la Segunda Guerra Mundial

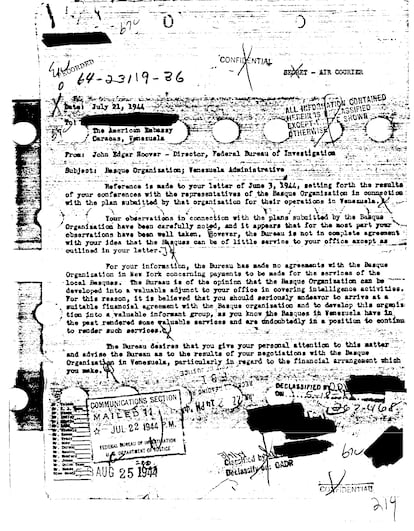

En febrero de 1944, un alto cargo del FBI se reunió con quien había sido el delegado del gobierno vasco en Nueva York. Lo que Antón Irala quería transmitirle a Jerome Doyle lo había expuesto hacía pocos meses a dos agentes de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), creada por el Estado Mayor y que se metamorfosearía en la CIA al fin de la Segunda Guerra Mundial. Este era el mensaje: la red del Servicio de Inteligencia Vasco (SIV), activa desde la Guerra Civil española y controlada por el partido y el Gobierno del lehendakari Aguirre, estaba dispuesta a colaborar con la inteligencia americana. El historiador David Mota Zurdo —autor de En manos del tío Sam. ETA y los Estados Unidos— lo documenta en un artículo que acaba de publicar en la revista Segle XX. El 20 de julio J. Edgar Hoover, a pesar de algunas suspicacias, respaldó la operación. Afirmó que podía ser “extremadamente productiva”.

Este episodio es uno más de “la guerra en las sombras” desarrollada por el espionaje vasco durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los episodios más destacados había sido la colaboración del SIV vasco con el MI6 británico. A finales de 1941 se creó el Programa de Observación de Buques Vascos, una red cuyo principal propósito era vigilar la infiltración de agentes nazis y fascistas en buques con bandera neutral en la guerra.

Los británicos financiaron estas redes básicamente integradas por vascos y que estaban centradas en la vigilancia de barcos de navieras como Ybarra, Aznar o Lloyd Brasileiro. “Mucha información, tanto militar como política, se pone a disposición de los vascos en el exilio a través de sacerdotes vascos que viajan de España a Sudamérica”, leyó en un memorándum el militar de alta graduación que dirigía la OSS. A William J. Donovan la información se la pasó su hombre en la Península Ibérica: Gregory Thomas, personajón. Nacido en Manhattan, licenciado en Cambridge, se doctoró antes de la guerra en La Sorbona y en Salamanca. A la vez que fue destinado a París como alto directivo de Chanel —tenía que evitar que los alemanes se hiciesen con la fórmula durante la ocupación—, trabajó como espía al servicio de la OSS. “No hay ningún barco español que no tenga personal vasco”, sentenció en su memorándum de abril de 1943. Después de la guerra presidió Chanel durante décadas.

A la hora de señalar los principales hitos de la actividad de esa red, el historiador Mota es clarificador: “Las redes del SVI documentaron cómo los alemanes utilizaban España como base de operaciones para la incipiente hidra profascista que querían construir en América. En Buenos Aires, identificó a varios miembros de la red de espionaje nazi que operaba en los buques Cabo de Hornos y Marqués de Comillas. Y, en Caracas, la red del SVI fotografió la documentación secreta del embajador franquista José Antonio Sangróniz de Castro, confirmando sus vínculos con los alemanes y su implicación en el tráfico de diamantes junto con Luis Avilés, embajador franquista en Colombia, y Ángel Arpón, miembro de Falange Exterior en la capital venezolana. La obtención de esa información supuso la detención de agentes secretos, informadores, mensajeros y marineros que operaban para el espionaje alemán”. El acopio de esa información facilitó los contactos de la inteligencia vasca con la inteligencia norteamericana.

Aunque mejor sería decir las inteligencias. Porque estaba la OSS de Donovan y, en competencia, estaba la que estaba construyendo J. Edgar Hoover. Aunque su cometido era identificar al enemigo interior dentro de Estados Unidos (incluidos agentes nazis, japoneses y soviéticos), poco a poco Hoover consiguió que el FBI fuera conquistando nuevas atribuciones e incluso saltar fronteras. Así pudo crear el Servicio Especial de Inteligencia, cuyas actividades debían desplegarse por todo el continente americano. Pero la operación, de entrada, no funcionaba porque sus espías no estaban bien entrenados, según se desprende de la documentación consultada por Mota. Por eso podía tener sentido utilizar la red consolidada de los vascos.

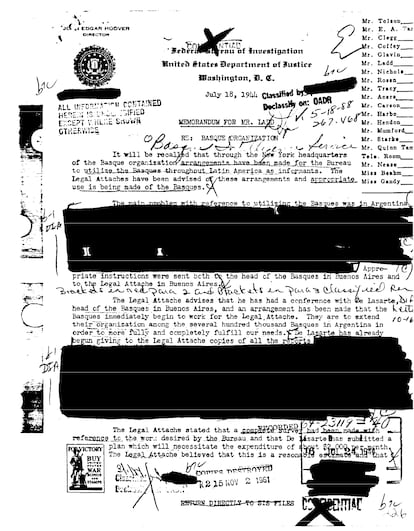

Durante la primera mitad de 1944, Jerome Doyle —director de la sección especial del FBI que desplegaba agentes encubiertos en América Latina (y que en los cincuenta fue uno de los abogados que denunció a compañías de televisión por los concursos trucados)— mantuvo conversaciones con Antonio Irala. El director del SIV desde Nueva York le explicó que tenía 8 células, en México, Argentina, Colombia, Chile… Las coordinaba José María Lasarte desde Buenos Aires. A cargo de la de República Dominicana, por ejemplo, estaba Jesús Galíndez, el personaje protagonista de la novela de Manuel Vázquez Montalbán.

El plan de colaboración que suscribieron era muy ambicioso: infiltraciones en círculos políticos, económicos e intelectuales, vigilancia de los agentes del Eje que operaban en diversos países de América Latina y también seguimiento de la actividad de los comunistas en esos países. A efectos prácticos, el SIV del PNV actuaría como una organización pantalla del FBI. En esas conversaciones se perfiló el presupuesto: 4.125 dólares mensuales. De esa cifra, prácticamente la mitad se destinaría a Argentina.

Francis Crosby —el hombre de Hoover en Buenos Aires— estaba entusiasmado e insistió al director del FBI que activase el pago. Crosby, por su parte, ya había avanzado 1.000 dólares. El agente vasco en la capital argentina era Ramón de la Sota MacMahon y ya había demostrado sus buenos oficios. El historiador Mota lo evidencia: “Consiguió realizar un considerable seguimiento informativo del jefe de la red nazi en el territorio, además de lograr infiltrarse en círculos políticos, económicos y religiosos e investigar a los comunistas, incluido el exilio republicano”. El 20 de julio Hoover dio su aprobación: la colaboración con los vascos podía ser extremadamente productiva. ¿Lo fue?

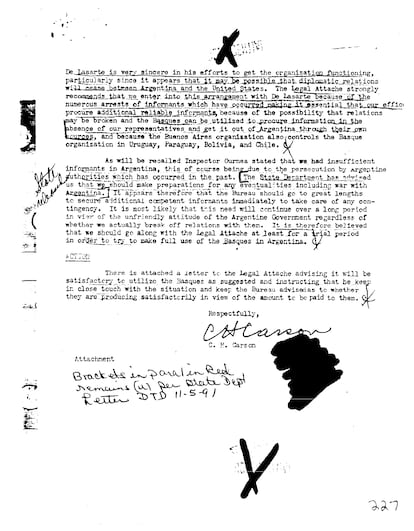

“La Oficina, por supuesto, no desea pagar a los vascos ningún dinero en el caso de que no puedan ser de valor; sin embargo, la Oficina sigue opinando que, basándose en experiencias pasadas con los vascos en Venezuela, pueden ser utilizados no solo con referencia a investigaciones de actividades españolas, sino en investigaciones de todos los demás asuntos de interés para usted”. Así se lo dijo Hoover mismo a su delegado en Venezuela. Lo cierto es que la colaboración no acabó de funcionar, en buena medida porque los agentes vascos tampoco querían informar sobre la actividad de los núcleos del republicanismo exiliado. También porque tenían baja operatividad o fuentes de escaso interés, como constató el delegado del FBI en Santiago de Chile cuando les requirió para que informasen sobre la presencia de los nazis en el país.

Aunque no la cortaron en seco, el FBI fue reduciendo la financiación al espionaje vasco. Cuando la acción exterior de la Oficina de Hoover en América Latina concluyó, el servicio de información vasco supo cuál era la mejor puerta a la que llamar para ofrecer sus servicios: la CIA.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.