Historia, memorias y usos políticos de la Guerra Civil

El 85º aniversario del golpe militar nos recuerda el peligro de retomar los viejos argumentos de la manipulación franquista: fue la izquierda la que con su violencia provocó la contienda y lo que hizo la derecha fue responder al “terror frentepopulista”

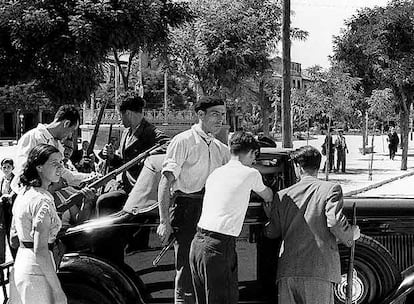

La Guerra Civil es el acontecimiento central de la historia del siglo XX español. Desde aquel verano de 1936 escritores de todas clases, novelistas, ensayistas e historiadores han intentado explicar sus causas y consecuencias, los conflictos más agudos y las políticas que los orientaron. Ningún periodo de nuestra historia ha generado tantos libros, testimonios, debates y disputas tan agrias (y estériles). Pero a pesar de todo lo que se ha dicho y escrito, la mayoría de los españoles no saben mucho sobre esa historia ni la han estudiado en los centros de enseñanza.

La Guerra Civil se manifestó en un violento combate político sobre cómo organizar la sociedad y el Estado. Para los españoles ha pasado a la historia por la tremenda violencia que generó, pero, pese a lo sangrienta y destructiva que pudo ser, debe medirse también por su impacto internacional, por el interés y la movilización que provocó en otros países.

En el escenario internacional, desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo, España era, hasta 1936, un país marginal, secundario. Todo cambió, sin embargo, a partir de la sublevación militar de un 18 de julio del que hoy se cumplen 85 años. En unas pocas semanas, el conflicto español recién iniciado se situó en el centro de las preocupaciones de las principales potencias, dividió profundamente a la opinión pública, generó pasiones y España pasó a ser el símbolo de los combates entre fascismo, democracia y comunismo.

Dentro de esa guerra hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social, una guerra de religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas que estaban entonces en pugna en el escenario internacional. Cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo.

España comenzó los años treinta con una república y acabó la década sumida en una dictadura fascista. Bastaron tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y de desprecio por la vida del otro sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936.

Y fue a partir de ese momento, y no antes, cuando se sucedieron, en grado sumo, todas las manifestaciones de violencia que había conocido Europa desde la Primera Guerra Mundial: la revolucionaria, contrarrevolucionaria, paramilitar, fascista/nacionalista, la de los asesinatos masivos, sobre todo en la retaguardia, y la de bombardeos sobre poblaciones civiles. De todas ellas, la violencia más específica y peculiar —en un país donde no había judíos ni conflictos territoriales o étnicos— fue la derivada de la conversión de la guerra en cruzada religiosa, guerra santa, y del odio anticlerical.

Esa guerra desembocó en una larga posguerra donde los vencedores tuvieron la firme voluntad de aniquilar a los vencidos. Cautivos y desarmados los rojos y sin la intervención de las potencias occidentales que habían derrotado a los fascismos, la dictadura de Franco recordó siempre la victoria en la guerra, llenando España de lugares de memoria, y administró un amargo castigo a quienes habían perdido. Las iglesias se llenaron de placas conmemorativas de los “caídos por Dios y la Patria”. Por el contrario, miles de asesinados por el terror militar y fascista nunca fueron inscritos ni recordados con una mísera lápida. Los vencidos temían incluso reclamar a sus muertos.

Desenterrar ese pasado resultó una labor ardua y costosa. Casi todo lo que se sabe hoy, 85 años después del inicio de aquella contienda bélica, ha sido fruto o bien del trabajo de hispanistas, los primeros en desafiar con métodos científicos los mitos de la Cruzada, o de una nueva generación de historiadores profesionales llegados a las universidades españolas en la transición y durante la democracia. Con muchos trabajos y muchas vueltas a la investigación hemos convertido la Guerra Civil y el franquismo en un objeto de estudio privilegiado en la historiografía sobre la España contemporánea.

Las diferentes memorias de aquellos hechos se cruzaron con ardor desde los años noventa, después de un largo periodo de indiferencia política y social hacia la causa de las víctimas de la represión franquista

Las diferentes memorias de aquellos hechos se cruzaron con ardor desde los años noventa, después de un largo periodo de indiferencia política y social hacia la causa de las víctimas de la represión franquista. Coincidió ese cambio con la importancia que en el plano internacional iban adquiriendo los debates sobre los derechos humanos y las memorias de guerra y dictadura. Una parte de la sociedad civil comenzó a movilizarse, se crearon asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, se abrieron fosas en busca de los muertos que nunca fueron registrados y los descendientes de los asesinados por los franquistas, sus nietos más que sus hijos, se preguntaron qué había pasado, por qué esa historia de muerte y humillación se había ocultado y quiénes habían sido los verdugos.

Pero el registro del desafuero cometido por los militares sublevados y por el franquismo ha hecho también reaccionar, por otro lado, a conocidos periodistas, propagandistas de la derecha y aficionados a la historia, que han retomado los viejos argumentos de la manipulación franquista: fue la izquierda la que con su violencia y odio provocó la Guerra Civil y lo que hizo la derecha y gente de bien, con el golpe militar de julio de 1936, fue responder al “terror frentepopulista”. Todas las complejas y bien trabadas explicaciones de los historiadores profesionales quedan de esa forma reducidas a dos cuestiones: quién causó la guerra y quién mató más y con mayor alevosía. El juego de “equiparación” de víctimas y responsabilidades ha dominado en los últimos años la mayoría de las representaciones divulgadas en los medios de comunicación y ha sacado a la luz una clara confrontación entre las narraciones y los análisis de los historiadores y los usos políticos y recuerdos.

Los relatos y las memorias de la Guerra Civil y de la dictadura se han manifestado en un campo de batalla cultural y político, de apropiación de símbolos, con disputas sobre calles, memoriales y monumentos. La Guerra Civil, 85 años después, puede y debe debatirse, con muchas voces y matices. Se trata de explicar la historia, no de enfrentar la memoria de los unos a la de los otros. Y que la propaganda, las falsificaciones y las declaraciones políticas no sustituyan al conocimiento razonado y al análisis histórico.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.