Historia mítica de las Américas

Como la Atlántida o la ciudad de Oz, la ciudad de Macondo existe desde siempre

Tenía yo 15 o 16 años cuando mi padre me trajo de regreso del Uruguay un librito de un tal Gabriel García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba. Yo y mis amigos, pretenciosos intelectuales adolescentes, nos habíamos dispuesto a explorar la literatura latinoamericana después de leer en clase a Germán Arciniegas y a Rivera, pero nada de lo que habíamos leído se parecía a este extraño relato colombiano que decía tanto sobre la violencia de esas tierras que para nosotros, porteños, nos parecían más exóticas que la China y, al mismo tiempo, no decía nada sobre ella misma.

Quiero decir, no había en las apenas cien páginas de la novelita ni una sola acción sangrienta, ni una sola masacre: únicamente una memorable atmósfera agobiante de espera sin esperanza, de peligro invisible e innombrado, de agobio y ahogamiento que se reflejaba, por una parte, en el hambre y la ansiedad constantes de los protagonistas y en el implacable asma de la mujer del Coronel, y por otra, en la desoladora escenografía del pueblo colombiano de polvo y de lluvia.

Contemporáneo de los bufones de Beckett, de El extranjero de Camus, del hombre ante las puertas de la ley de Kafka, y a pesar de las advertencias de sus conciudadanos (“Ya nosotros estamos muy grandes para esperar al Mesías”), el coronel a quien nadie escribe, espera.

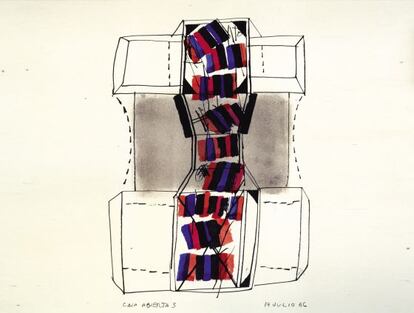

En el trasfondo del cuento, se alza la misteriosa ciudad de Macondo cuya historia y geografía yo iría descubriendo después en los otros libros de García Márquez, pero que en este, mi primero, cobraba ya una realidad literaria absoluta. Cuenta García Márquez que imaginó la crónica de Macondo a principios de los años cincuenta, cuando visitó Aracataca con su madre, y que escribió el nombre por primera vez en el cuento Un día después del sábado, publicado en 1954.

La verdad es otra. Macondo fue una invención necesaria, parte de esa cosmografía invisible que nuestra imaginación se empeña constantemente en rescatar para nuestro testarudo mundo consciente. Como la Atlántida o las Islas Bienaventuradas, como la ciudad de Oz o el monasterio de Shangri La, Macondo existe desde siempre, aunque su singular cronista haya reseñado para nosotros, sus lectores, tan solo un solitario siglo. Junto con Eldorado y la Ciudad de los Césares, Macondo forma parte de la historia mítica de las Américas. Cuando los primeros conquistadores anclaron sus barcas en el Nuevo Mundo y quisieron aprehender el vasto y pavoroso territorio, intentaron descubrir en los ríos y bosques desconocidos y en las flores y bestias extrañas, rasgos de una geografía, una flora y una fauna ocultas en sus propias mitologías. Así reconocieron en los habitantes del sur del continente los gigantes contra los cuales lucharon los antepasados del Quijote y en las tribus matriarcales de la selva las Amazonas enemigas de Hércules. Cristóbal Colón, en la crónica de su primer viaje, cuenta que al descubrir unos manatís cerca de la costa de Guinea, entendió ver “tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero”, agrega fielmente el Almirante, “no eran tan hermosas como las pintan”. A esa fe pertenece Macondo. Thomas More imaginó Utopía para entender mejor la política de su siglo. Macondo existe para entender (o al menos tratar de entender) la sangrienta historia de Colombia y también, por analogía, de todo el resto del continente americano.

En 1969, tuve la fortuna de conocer a García Márquez en persona. Por entonces, él estaba viviendo en Barcelona y había empezado a escribir El otoño del patriarca, novela que publicaría seis años más tarde. Seducido por su amabilidad hacia un presuntuoso veinteañero, me atreví a preguntarle por esa violencia encubierta en sus novelas, tan distinta de la violencia obvia, ostentosa, de un Vargas Llosa, por ejemplo.

Me dijo que, como hombre de ciudad, no había tenido, en su juventud, una experiencia directa de la violencia, tragedia sobre todo del Norte colombiano, y que por eso decidió que sus novelas transcurriesen en el Sur. Así podría explorar los motivos y raíces de la violencia, y las consecuencias en quienes la sobreviven. También, no había querido caer en la descripción obscena de actos violentos, como hacían algunos de sus contemporáneos. “No me interesa el acto mismo”, me dijo, “si no la amenaza del acto”. Esa amenaza es la que siente el lector, desde el patético primer párrafo del El coronel no tiene quien le escriba en torno a media cucharada de café, hasta la enaltecida y desafiante palabra final: “Mierda”.

Alberto Manguel es escritor argentino.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.