¿Todos mienten?

Determinados poderes se dedican sin pudor a suplantar verdades visibles con groseras falsedades y así alimentar los discursos populistas

Fue en mis años de estudiante universitario, allá por la década de 1970, cuando no sé bien por qué impulso tuve un primer interés por la figura de León Trotski y me propuse saber algo sobre el personaje. Sin embargo, aquel intento de pesquisa muy pronto chocaría contra el muro de lo que he podido catalogar como una ignorancia programada: recuerdo que en las bibliotecas cubanas a mi alcance solo encontré dos libros sobre Trotski. Elaborados por colectivos de autores de la Academia de Ciencias o de Historia de la URSS, ambos volúmenes ofrecían la misma y establecida consideración sobre el excomisario de la Guerra y lo hacían con una vehemencia que se disparaba desde títulos como Trotski, el falso profeta y, si no recuerdo mal, Trotski, el traidor.

Aquella única versión referida al personaje en cuestión entrañaba la imposibilidad de conocer, contrastar e intentar establecer una verdad. No obstante, lo trascendente es que mi conflicto no suponía una cuestión puntual. Por el contrario, constituyó toda una política informativa, un manejo sesgado de la verdad sobre el cual, en su libro El Imperio (Anagrama, 1994) el polaco Ryszard Kapuscinski comentaría: “A medida en que se aleja la época staliniano-brezhneviana nuestros conocimientos sobre aquel sistema y aquel país aumentan en progresión geométrica. Ahora no solo cada año y cada mes aportan nuevos materiales e informaciones, sino ¡cada semana y cada día!”. Y más adelante concluía: “El noventa por ciento, si no más, de los materiales de que ahora [se] dispone hace sólo unos pocos años no conocían la luz del día”.

¿Cuál era, entonces, la verdadera historia de la sociedad soviética? ¿La que ya se había publicado o la que con nueva información se podría escribir? Toda una literatura postsoviética, como la escrita por la georgiana Nino Haratischwili o el croata Robert Perišić, ha cambiado muchas de las percepciones antes establecidas. Sin embargo, una de las más demoledoras demostraciones de que la verdad había sido arteramente pervertida, de que la ignorancia había sido programada, me la aportó la lectura de la compilación de documentos extraídos de los archivos de Moscú a inicios de la década de 1990, publicada bajo el título España traicionada. Stalin y la guerra civil (versión española de Planeta, 2002) un libro que, gracias a la información rescatada, ofrecía una versión diferente y más creíble (documentos mediante) de las actividades de los asesores soviéticos dentro del bando republicano y de la perversa política de Stalin respecto a la guerra y la República.

En su más reciente y, como siempre, provocador ensayo, Nexus (2024), el sociólogo israelí Yuval Noah Harari afirma que si la información que recibimos es un intento de representar la realidad, se supone que a medida que aumente la cantidad de información disponible, tal como ha ocurrido en los últimos años gracias a la digitalización de las sociedades, esa condición debería proporcionarnos un conocimiento más veraz del mundo. No obstante, el gran problema es, asegura Harari, que “errores, mentiras, fantasías y ficciones también son información”, o sea, que “la información no es siempre la verdad”. Y concluye que “a lo largo de la historia ha sido habitual que las redes de información privilegiaran el orden sobre la verdad”. En dos palabras: los poderes fácticos han manipulado y manipulan la información.

Todos sabemos que el manejo de la información ha sido históricamente un terreno muy visitado por los intereses propagandísticos de los políticos. No es fortuito que la filósofa Hannah Arendt, obsesionada con ese asunto, comience su ensayo de 1974 Verdad y mentira en la política advirtiendo: “Nadie ha dudado jamás con respecto al hecho de que la verdad y la política no se llevan demasiado bien, y nadie, que yo sepa, ha colocado la veracidad entre las virtudes políticas. La mentira siempre ha sido vista como una herramienta necesaria y justificable para la actividad no solo de los políticos y los demagogos sino también del hombre de Estado”.

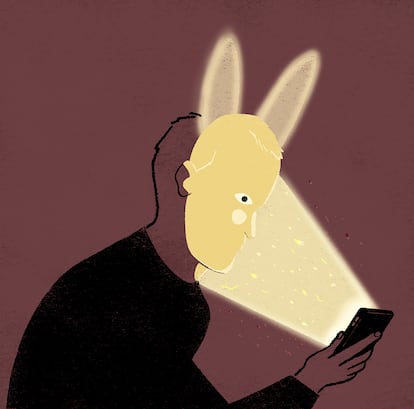

Lo que hoy ocurre en el mundo con la manipulación de la realidad no solo implica la cada vez más recurrida programación de la ignorancia y la perversión de la verdad: es la manifestación del auge de los totalitarismos que crean la percepción de las realidades según sus necesidades, intereses o antojos. Poderes que ante nuestros ojos y sin pudor se dedican a suplantar verdades visibles con mentiras groseras (como en sus tiempos lo hicieron Stalin y Hitler) y que, con esas estrategias, alimentan unos discursos populistas que prometen, como es clásico en este asunto, la recuperación de grandezas pasadas y el establecimiento del orden. El tratamiento que hacen los políticos de la derecha mundial de un asunto tan álgido y real como las migraciones es un doloroso ejemplo de este tipo de manipulaciones de la verdad, en esta ocasión empeñándose en alterar la esencia de las motivaciones del fenómeno migratorio.

Otros casos en marcha de bulos repetidos hasta la saciedad sería el de la desnazificación de Ucrania que arguyó Putin para su invasión o el de la lucha contra el narcotráfico que sostiene Trump mientras bombardea lanchas por un mar Caribe donde ha colocado una flota que incluye submarinos nucleares. Y es que Putin y Trump, como otros poderosos de antaño, juegan con las cartas de saber que muchas veces, entre más rimbombante sea la mentira, si se la repite y sostiene, puede llegar a ser admitida como la verdad.

Sería útil recordar que en la antigüedad clásica la verdad era entendida como el descubrimiento de las cosas. Siglos más tarde, la Ilustración la valoraba como necesidad para alcanzar la libertad. Quizás también podamos asegurar que la verdad es algo que debería representar de manera precisa determinados aspectos de la realidad y esta sería la razón por la cual su búsqueda es un proyecto universal. Pero, en nuestro tiempo convulso, ¿adónde han ido a parar esa necesidad del conocimiento revelador y la virtud de la verdad como puerta hacia la libertad?

No he logrado confirmar la fuente, pero en mi máquina encontré esta cita, tan reveladora que me atrevo a replicarla, pues, sea de quien sea, lo que asegura es verdad: “Antes se mentía allí donde los ciudadanos no sabían, porque no podían saber; hoy se miente a los ciudadanos allí donde, en principio, pueden saberlo todo”. En mi “antes” universitario, en mi contexto histórico, era imposible saber. Pero en nuestro ahora, ¿nos permiten saber?

Tal es el estado de manipulación actual de la información, la dificultad para encontrar alguna certeza en medio de la más desvergonzada utilización de la mentira tanto por parte de las élites políticas como en manos de gestores de plataformas digitales que emplean alegremente los espacios de las redes sociales para soltar bulos, que se ha llegado a establecer la existencia de algo llamado posverdad que florece en el espacio que debía ocupar la verdad. Esa posverdad que, como sabemos, reorganiza, manipula y distorsiona los hechos con la voluntad de imponer en la opinión pública su particular verdad.

En este marasmo de estados de la verdad, al menos una cosa parece ser cierta: la ignorancia programada es hoy una realidad política suprasistémica y universal, y cada vez nos resulta más difícil saber dónde encontrar la verdad. Y decidir si alguien nos miente. ¿O es que todos mienten?

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

- Opinión

- Ideologías

- Posverdad

- Bulos internet

- Cuba

- Leonardo Padura

- Historia contemporánea

- Siglo XX

- Dictadura

- URSS

- Josef Stalin

- León Trotski

- Manipulación informativa

- Adolf Hitler

- Comunismo

- Nazismo

- Donald Trump

- Vladímir Putin

- Plataformas digitales

- Grandes tecnológicas

- Filosofía

- Literatura

- Rusia

- Hannah Arendt

- Guerra civil española

- Inmigración

- Populismo