Cómo la Expo 92 inició debates sobre el clima y el colonialismo que tardamos 30 años en entender

Entre el derroche y lo visionario, las decisiones arquitectónicas y urbanísticas tomadas en el diseño de la Exposición Universal de Sevilla ofrecían respuestas a cuestiones hoy más vivas que nunca

En 1992, España era una fiesta. Montserrat Caballé y Freddie Mercury se dejaban las cuerdas ante las fuentes de Montjüic para anunciar las Olimpiadas de Barcelona. Madrid, Capital Europea de la Cultura, instauraba su turístico triángulo del arte (Prado, Thyssen, Reina Sofía) y sumaba su propio desfile de celebridades-reclamo: Carla Bruni sobre la pasarela Cibeles, Michael Jackson en el Vicente Calderón y los protagonistas de Sensación de vivir haciéndose fotos con Jesús Gil. Y la capital andaluza desplegaba la colorida cresta de Curro sobre la Isla de la Cartuja, hasta entonces un erial de más de 400 hectáreas a orillas del Guadalquivir. Ya lo anunciaba la voz de Paco Rabal en el spot: “El mundo se va a encontrar en Sevilla”.

La Expo 92 tiraba sin complejos 500 años después de aquel otro logro histórico español, la conquista de América, bajo el lema La era de los descubrimientos. En palabras de nuestro emérito Juan Carlos I durante su inauguración el 20 de abril de 1992, pretendía “transmitir a sus visitantes la idea de la diversidad y riqueza de las culturas que el hombre ha creado, la idea de la capacidad innovadora del ser humano y también la idea de la tolerancia, del respeto a la pluralidad, de la solidaridad internacional”. Un discurso que solo el tiempo se ha encargado de matizar, no necesariamente en positivo.

Lo recoge la reciente reformulación de la colección permanente del Museo Nacional Reina Sofía, que incluye una sala dedicada al macroevento sevillano. Junto con la glorificación de lo faraónico y el desparrame presupuestario, con muchas de sus decisiones urbanísticas y arquitectónicas esa exposición universal también adelantó algunos debates sobre sobre la emergencia climática y las secuelas de la explotación colonial. Así lo explica Lluis Alexandre Casanovas Blanco, comisario de arquitectura en el Reina Sofía: “Con sus aciertos y desaciertos, la Expo 92 supuso la consolidación de la llamada arquitectura bioclimática, que replica procesos climáticos naturales para lograr condiciones de confort”. Lo primordial para adecuar el recinto fue mitigar los efectos de la canícula sevillana sobre los futuros visitantes. “¿Y cuál era el público que se podía permitir viajar a un evento como este por aquel entonces? Un turista del norte global: de Europa, Norteamérica o Japón. Es decir: con cuerpos y pieles poco preparadas para el inclemente sol sevillano”, puntualiza Casanovas Blanco.

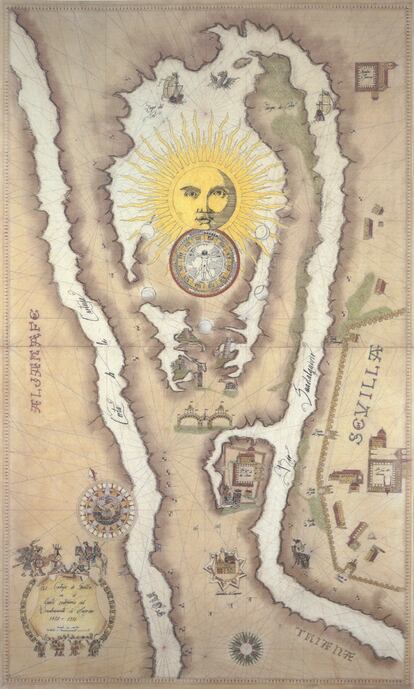

La persistencia del imaginario colonial prevalecía en las propuestas urbanísticas para La Cartuja. Desde la Escuela Técnica Superior de Sevilla, con Félix Escrig y Antonio Saseta al frente, se imaginó la isla como una fortificación precolombina con distintas condiciones higrotérmicas que recogían tanto la humedad como las temperaturas óptimas para el confort humano. En los bocetos, bosquejados a partir de las cartas de navegación atlántica de la época colonial, se veía un enorme sol (en referencia al imperio donde nunca se ponía el ídem) señalando la que, de haber salido el proyecto elegido, habría sido la cúpula más grande jamás construida. Incluso en una esquina del dibujo se veía un grupo de conquistadores con lanzas a caballo sometiendo a los salvajes. Sin cortarse.

Otro proyecto, el del argentino Emilio Ambasz, apelaba directamente a la expedición colombina. Con tres grandes lagunas concatenadas inundando la isla en representación simbólica del Atlántico, ese espacio de encuentro y comunicación entre civilizaciones, y pabellones efímeros flotando como carabelas, con el público moviéndose en vaporettos de uno a otro. Su idea: que la inercia térmica de las grandes masas de agua mitigara las altas temperaturas en la superficie de las orillas.

Ambasz venció ex aequo con la retícula urbana de inspiración cartesiana de José Antonio Fernández Ordóñez. Pero en el ejercicio de síntesis de ambas la presencia de agua quedó reducida a un lago y un canal, dando prioridad a la instalación de grandes infraestructuras permanentes que acabarían transformándose o cayendo en desuso tras el magno evento. Hoy La Cartuja es un parque tecnológico, empresarial y científico. También alberga el parque temático Isla Mágica. Tan solo se conservan 32 de los 102 pabellones que hubo. El Tribunal de Cuentas cifró las pérdidas acumuladas en más de 35.000 millones de pesetas (unos 2.100 millones de euros). Como decía Emilio Ambasz, “la historia de las exposiciones universales enseña que la mayor parte de ellas han dejado atrás sólo ruinas”.

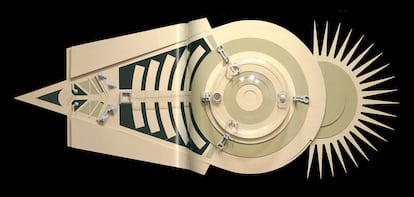

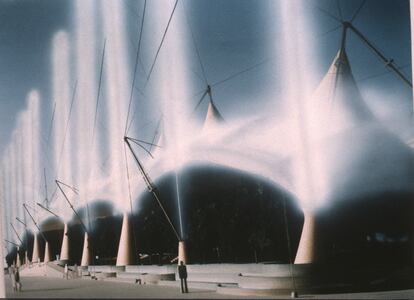

La sombra y el agua se convirtieron en elementos clave. La Rotonda Bioclimática, concebida por los arquitectos Manuel Laffarga, Ángel Díaz Domínguez y Jaime López de Asiain, estaba presidida por una icónica esfera –traducción material del logotipo de la Expo– colocada en la avenida principal que utilizaba cientos de rociadores automáticos expulsando agua micronizada para refrescar el paseo. El Palenque, un área de descanso cubierta de más de 8.000 metros cuadrados que albergaba un escenario rodeado de fuentes para acoger espectáculos, seguía el principio de enfriamiento vertical con circulaciones de aire. El arquitecto vallisoletano José Miguel de Prada Poole la pensó originalmente con una cubierta de lona transparente refrescada por 1.500 pulverizadores de agua controlados por ordenador cuya niebla, además, permitía regular la luminosidad del espacio. Un sistema tan caro que se modificó por una cámara de aire contenida entre dos láminas de teflón blanco y un sistema de riego en cubierta para evitar el sobrecalentamiento y mantener la lona limpia. El resultado: la disminución en más de 10 grados de la temperatura exterior. A pesar de las múltiples protestas por su desmontaje, se derribó para construir unas oficinas.

Tal y como recuerda Casanovas Blanco, “por entonces la relación resultaba más difusa, pero hoy lo vemos clarísimo: no podemos hablar de crisis climática sin hablar de pasado colonial. Como han apuntado distintos autores, es imposible historizar el cambio climático actual sin abordar la extracción de recursos iniciada por la colonización de América Latina”. Es lo que se ha dado en llamar capitaloceno o capital antropoceno, que señala que la era geológica y climática de la Tierra empezó a cambiar radicalmente con el expolio de las colonias alrededor del mundo y con la depredación continua de recursos. Algo que durante la Expo 92, en plena cultura del pelotazo, aún vivíamos como una celebración.

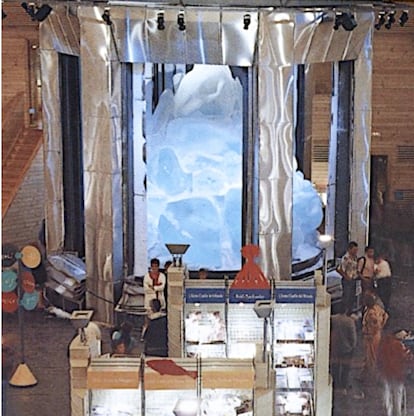

Algunas puestas en escena lo evidenciaron de manera muy gráfica. La apoteósica acción de Chile era, tal y como tituló The New York Times, “para quedarse helado”. Y también respondía a la lógica extractivista y poscolonial, transportando en barco un iceberg de 200 toneladas desde la Antártida hasta Sevilla escoltado por la armada para exhibirlo como escultura en una jaula refrigerada a entre cinco y diez grados bajo cero frente a la temperatura exterior de 40 grados a la sombra. Un gesto hoy improbable. “Aparte de un gasto energético brutal, a la gente le daban anoraks para entrar y todo. Un show. Es interesante que aquello pasara promovido por el gobierno post-Pinochet para posicionarse en el mundo. La gente olvida que la alianza entre izquierda y ecologismo es muy reciente”, reflexiona Casanovas Blanco. Su mensaje: “Somos un país frío y eficiente”, en contraposición a los países tropicales subdesarrollados “con palmeras y dictadores”. “Si podemos transportar este hielo, podemos transportar productos frescos chilenos, como frutas o salmón, a cualquier parte del mundo”, defendía el gobierno. Guillermo Tejeda, director artístico del proyecto, lo justificaba desde otro extremo: “El hielo es el único botín que los europeos no fueron capaces de llevarse de América, porque no pudieron”. Los ecologistas chilenos, en cambio, alzaron su voz: esta no era más que una actualización del trasiego colonial que “incita a saquear” los recursos naturales de América Latina. La leyenda oficial dice que, tras los 176 días de la muestra, se lo llevaron de vuelta a la Antártida. La oficiosa, que quedó derretido allí mismo. Suiza quiso levantar también una torre de 40 metros de hielo (bajo el título Swice), con el reto técnico de mantenerla a pesar del tórrido verano hispalense, pero tras la movilización de los ecologistas suizos se optó por una prudente torre de papel reciclado.

El pabellón de México era explícitamente colonial: cuando Juan Carlos I lo visitó, se encontró a su entrada con un mural donde se desplegaba una relación entre la devastadora disminución de la población mesoamericana tras el desembarco de los conquistadores en contraste con el aumento de las riquezas (esencialmente oro y plata) en Europa en el siglo XVI. Don Juan Carlos se giró hacia el arquitecto: “¿Era esto necesario?”. Ramírez Vázquez respondió devolviéndole la pregunta: “¿Era necesario, majestad?”. Entre los múltiples agasajos que tuvo durante el evento, el rey emérito recibió de la antigua Nueva España un caballo de raza azteca. También quisieron regalarle un cardón cardinal, un enorme cactus milenario de unos 15 metros de alto y 18 toneladas de peso cuyo desplazamiento hasta La Cartuja desde Baja California fue una odisea. Hoy la planta resiste junto a las ruinas de lo que fue ese pabellón, abandonada a su suerte rodeada de pavimento en mitad de un parking.

La artista Patricia Esquivias, que ha recogido en un vídeo el periplo imposible de esta joya botánica, considera que “estamos ante uno de tantos excesos que se hacían en la Expo. De hecho, hay una ciudad cercana al sitio de donde se llevaron el cactus, Mexicali, que años antes consideró poner un cardón en la plaza de su ayuntamiento. Pero era tan complicado y caro transportarlo que acabaron erigiendo una réplica en hormigón. Sin embargo, luego no escatimaron esfuerzos y gastos en traerlo a España, en un trayecto accidentadísimo a contrarreloj. Todo era así, cada pabellón con lo suyo. Si venía el presidente de México, se llenaba con 10.000 pensamientos, aunque al día siguiente tiraran esas flores. Un derroche”.

Esquivias considera aún más vergonzoso el abandono total de lo que se bautizó como Jardín Americano. En palabras de Benito Valdés, botanista de la Universidad de Sevilla y responsable del proyecto de ajardinamiento de la Expo 92, “se prestó una mayor atención a las plantas americanas, que su presencia dominase sobre la de otros países” como un ejercicio de diplomacia cultural. Así nació el programa Raíces: 1.653 plantas nativas pertenecientes a 423 especies procedentes de 24 países iberoamericanos. El proyecto prometía que, tras su aclimatación y multiplicación, se contribuiría a la introducción de nuevas especies en los jardines españoles, en los que hasta entonces solo se utilizaban 12 de ellas. Quedó abandonado y los posteriores intentos por recuperarlo no han logrado devolverle su esplendor.

Buganvillas traídas de Brasil proporcionaban sombra encaramadas sobre las pérgolas desmontables creadas por el arquitecto Félix Escrig para recubrir las avenidas peatonales. “Hoy los herrajes que formaban las zonas bioclimáticas de los caminos se pueden ver todos tirados por ahí en un almacén al pasar el puente del Cachorro. Algunos han sido reaprovechados para aclimatar algún otro puente, pero pocos. Una pena, porque habría sido un disfrute para otras zonas verdes de Sevilla”, se lamenta Laureano Seco, actual portavoz parlamentario de Los Verdes de Andalucía. Por entonces ya un comprometido activista, Seco formó parte del movimiento Desenmascaremos el 92, una reacción contra el nuevo modelo de capitalismo avanzado que enarbolaba la gran fiesta del 92 y que servía de puerta al Mercado Único Europeo. Entre sus acciones, un contradesembarco indígena simbólico a los pies de la Torre del Oro condenando la destrucción de estas culturas tras el Descubrimiento o bajarse los pantalones frente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para protestar por el altísimo coste ecológico y económico que supuso la construcción del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla. En los traseros desnudos en línea de los participantes se podía leer: “Tren sí, AVE no”. Se disparó de los 77.000 a los 450.000 millones de pesetas (unos 2.700 millones en euros), un esfuerzo de inversión que absorbió el presupuesto destinado a otras mejoras en el conjunto de la red ferroviaria española y, en concreto, en Andalucía.

El AVE se construyó de manera express, arrasando con reservas naturales y destruyendo modos de economía local. Incluso supuso la destrucción del mayor palacio conocido del Imperio Romano, un complejo de ocho hectáreas construido por el emperador Maximiano Hercúleo en el siglo III, para edificar la estación a su paso por Córdoba. Como concluye Lluis Alexandre Casanovas Blanco: “Estos grupos ecologistas ya apuntaban a finales de los ochenta de una manera muy intuitiva algo que ahora nos puede sonar evidente: que las lógicas de poder de depredación de la ciudad son muy parecidas a las lógicas de colonización de depredación del territorio. Es algo que ejemplificó el AVE, planificado rápido y sin ningún estudio de impacto ambiental. Nadie puede oponerse a un proyecto como el AVE, que probó ser una mejora en la infraestructura de transportes necesaria, pero se puede hacer como fatal o se puede hacer bien”. Imposible rebobinar, pero al menos hoy tenemos más herramientas para reflexionar sobre la huella en el medio ambiente o la importancia de decolonizar nuestra mirada para actualizar el relato histórico.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.