Mario Casas: “No me da miedo envejecer, estoy contento de hacerme mayor aquí, en el cine”

Giro de guion: de ídolo veinteañero a director de cine. El 25 de agosto se estrena ‘Mi soledad tiene alas’, la primera película que dirige Mario Casas y que revela una sensibilidad alejada de su imagen de hombre de acción. Asume el riesgo y no teme al fracaso. El actor acaba de cumplir 37 años y se declara encantado con su madurez

Mario Casas llega a pie, con unas gafas de sol, un gorro y una delgadez que le sirven de salvoconducto entre el gentío. La cita es en una de esas iglesias del centro de Madrid donde todavía se casan como Dios manda los hijos de las familias con posibles. Los últimos fieles se cruzan a la salida con los técnicos de Escape, la película que está rodando Rodrigo Cortés, que introducen en el templo cables y focos para la grabación de esta noche. El actor los saluda con un gesto y se mete por una puerta lateral que conduce a las dependencias de Cáritas. En la primera planta hay una gran bandeja con bocadillos y refrescos y un cura muy amable con sotana y alzacuellos. El sacerdote es clavado a Josep Maria Pou, pero el tentempié es de verdad. Casas, que apenas tiene un hilo de voz —el rodaje de anoche a la intemperie le ha pasado factura—, sigue a un miembro del equipo hasta una sala presidida por un gran crucifijo. Allí, detrás de un biombo, una enfermera le pone una inyección en el culo cuyos efectos son dignos de ver y sobre todo de escuchar. A medida que Mario Casas habla, su voz, que al principio era casi un susurro, va adquiriendo cuerpo, volumen, nitidez.

—Si me preguntaras ahora, oye, Mario, ¿qué es lo que te da más miedo?

Llevamos ya casi una hora aquí, sentados los dos solos, debajo del crucifijo. En un par de ocasiones, se aleja un poco, abre la ventana y enciende un cigarrillo, procurando que el humo no moleste. La idea era hablar de Mi soledad tiene alas, su primera película como director, en la que su hermano Óscar tiene el papel protagonista y que se estrenará a finales de agosto, pero la entrevista se ha convertido en una conversación desordenada sobre las cosas básicas y, por tanto, importantes de la vida. Le digo que, esa misma mañana, para preparar el encuentro, he tomado un café en la estación de Atocha con el director de cine Alberto Rodríguez, que andaba de paso por Madrid. Se le ilumina la cara.

—¿Qué te ha contado de mí?

—Nada bueno, solo cosas malas…

—Qué gran tipo y qué gran director es Alberto.

Lo que me contó el director de La isla mínima y de Modelo 77, que lo dirigió en Grupo 7, una película rodada en Sevilla y que se estrenó en 2012, es idéntico a lo que ahora a su manera cuenta el propio Mario Casas. La historia de un actor obsesionado por aprender. “Me acuerdo”, decía Alberto Rodríguez, “de que, tras cada sesión de rodaje, cogíamos el mismo camino. Mario a su hotel y yo en dirección a mi casa. Serían 20 o 30 minutos de trayecto en los que me iba preguntando cada detalle de su papel, de cada plano del rodaje, de todo…”. Casas asiente y sonríe. “Yo venía de hacer papeles más comerciales”, explica, “dirigidos a un público más joven, y Alberto me enseñó cómo preparar un personaje desde la verdad, desde la sutileza, desde lo pequeño. Fue un proceso de un mes en Sevilla. Me decía: ‘Mario, vuelve a leerte el guion. No lo tienes todavía…’. Y yo le decía, ‘Alberto, es que no sé…’. ‘Pues vuelve a leerlo…’. Y a las dos semanas: ‘Mario, vuélvetelo a leer…”. El Mario de hoy se ríe del Mario de entonces, y centra con suavidad el asunto del que veníamos a hablar: “A mí la dirección siempre me ha gustado, siempre me he fijado en los directores, en cómo se mueven en el rodaje. Y, sobre todo, me gusta la filosofía de Alberto o de Rodrigo, su interés en unir a todo el mundo, de que todos se sientan bien, de no levantar la voz, de no tener un ego desmesurado…”.

—¿Y funciona así un rodaje? ¿Funciona más que desde la autoridad?

—Yo creo que la autoridad es un error, un error mayúsculo. No puedes trabajar desde la tiranía. Es verdad que puedes ser un tirano y ser el mayor director del mundo, pero creo que al final del camino eso no te va a hacer feliz. Hay que ser amable con la gente que te ayuda, con los demás actores, con los técnicos. Lo contrario es un error. Hay que trabajar desde la humildad, o al menos intentarlo.

Hace tres años, Mario Casas estaba, como todos, encerrado en casa. “Había en el ambiente una sobrecarga de miedo, no sabíamos qué hacer, y me pregunté: ¿qué puedo hacer que no haya hecho hasta ahora, con qué no me he atrevido…? Me di cuenta de que era el momento de escribir el guion de una película, y me puse junto a la actriz Déborah François a escribir las primeras líneas. Tenía la idea de contar una historia de verdad, aunque no fuera real, pero sí una historia de chavales jóvenes, de barrio, una historia en la que mi hermano Óscar fuese el protagonista, una película pequeña, con un guion sencillo. Yo me he criado en el barrio, en Barcelona, en la periferia, en uno de esos barrios donde transcurre la película. Quería centrarme en la historia de tres chavales. ¿Cómo son?, ¿cómo viven?, ¿cuáles son sus expectativas si además tienen una sensibilidad especial, arrolladora, que no la pueden mostrar por el lugar donde han nacido o por la educación que han recibido? Escribí 30 o 40 páginas, se las envié a Adrián y Nuria, de la agencia Nostromo, y les pedí que fueran sinceros. Me respondieron: ‘Sigue, sigue…’. A los pocos meses, vieron la primera versión y me dijeron: ‘Hay que seguir trabajando, pero ya la tienes, se nota la esencia, el alma. Ahí está la película que querías hacer…”.

Conforme pasan los minutos, la voz de Mario Casas se va aclarando, pero además de eso —el milagro del pinchazo—, lo que más llama la atención es la diferencia entre el actor de éxito que aparece de vez en cuando en los programas de entretenimiento y el de esta tarde, más reflexivo, más concentrado en expresar, con las palabras justas y sin dejar de mirar a los ojos, el cambio de guion que supone en su vida la llegada de la madurez y el salto hacia la dirección. “Es curioso, pero hay gente que ya ha visto la película y que esperaban otra cosa, tal vez una con más acción, una cosa más masculina, más de robos, de persecuciones. Y no, la peli no va de eso. La peli es una peli sensible, más como soy yo. Porque hay una imagen mía, la que tiene el público, que es de un tío más para afuera, más como los personajes que he interpretado. Y como yo me muestro poco —porque no me gusta mostrarme, soy más de guardarme, de abrirme solo ante los míos—, pues la imagen que prevalece es la del otro Mario, el actor, el de las películas. Pero la realidad es que no soy así, yo soy un tipo normal, un tipo sensible que vive en el campo con su perro, que le encanta el cine, ser actor, reírme con los míos, escuchar música, hacer deporte —sobre todo boxeo— de forma obsesiva, pero también llorar y emocionarme con los míos. Cada vez me emociono más, con mi familia, con mi gente, no tengo ningún pudor en emocionarme, y me parece que también eso me lo está dando la edad. Tal vez por eso me he atrevido a hacer la película. Y toda esa sensibilidad está en la película, ese es mi sello. El protagonista, el papel que hace mi hermano Óscar, es como los personajes que a mí me gustan en el cine, los que tienen un latido interior, algo latente que no sabes muy bien qué es, qué les pasa, o qué les ha pasado, y que tampoco se llega a descubrir, porque dejo que sea el espectador el que —en función de la vida que haya vivido cada uno— interprete la película de una manera u otra. Me gustan esos personajes que no acabas de ver del todo, que no se acaban de abrir, de los que aciertas a ver los matices, pero no llegas a adivinar la bomba que llevan dentro”.

Alberto Rodríguez cuenta que, cuando se rodó Grupo 7 —un filme que recrea el ambiente previo a la Exposición Universal de 1992, cuando un grupo de policías nacionales decidió combatir el tráfico de estupefacientes a las bravas, por encima de la ley—, Mario Casas ya vivía cercado por el precio de la fama, por el fenómeno de los fans: “Había momentos y lugares en que se nos hacía difícil rodar porque la cantidad de jóvenes, y no tan jóvenes, que se acercaban para intentar ver a Mario era increíble”. Ahora, tantos años después, el efecto sigue siendo el mismo. Para hacer las fotos de este reportaje se descartaron lugares públicos —donde hubiera sido más fácil recrear los escenarios de la película— para evitar el alboroto que provoca siempre la presencia del actor. “Yo he nacido con los autógrafos, las fotos de los paparazis y todo el cambio que provocó la aparición de los móviles, los selfis, las redes sociales. Pero también es verdad que desde hace un tiempo he notado que el público ha crecido conmigo y que me he convertido un poco en su amigo. Lo noto en la calle. Otra cosa es que alguien puntualmente te pueda insultar o faltarte al respeto, pero otros se te acercan y te dicen: ‘Aquella película me gustó, pero esta no tanto…’. Se te acercan desde un lugar bonito, para demostrarte que te siguen, que te sienten un poco suyo. De todas formas, cada vez salgo menos, casi no salgo de noche. Solo si tengo que hacer algo para Instagram, para promocionar una película o para ayudar a algún amigo. Pero es muy raro que salga, no lo paso bien, no me siento cómodo, no soy yo. Por supuesto, respeto a quien sí sale, porque forma parte del show, de nuestra profesión, pero yo prefiero evitarlo. También porque sé que me van a preguntar por mi vida privada”.

Antes de empezar el rodaje de Mi soledad tiene alas, Casas hizo un largo trabajo de introspección. Decidió que su hermano Óscar y quien hace de su padre en la película —Francisco Boira— fueran los únicos actores profesionales, que el resto saldría de un casting que duró año y medio. Mientras, se preparó psicológicamente. Un trabajo que hace antes de cada película como actor y que quería redoblar ahora que iba a ser él quien iba a estar al frente del proyecto. Habló con algún psicólogo que había visto a través de YouTube, visionó muchos vídeos sobre la psicología del líder, consultó técnicas para comunicar eficazmente las ideas. Las paredes y la nevera del piso de Barcelona donde grababa se llenaron de post-its con frases que escuchaba en las charlas. “Todas las mañanas”, explica, “me hacía un café, me fumaba mi cigarro y las leía. Iba al rodaje con esa mentalidad de equipo, quería intentar transmitirles a los actores y al equipo técnico la idea de película que tenía, pero no como un ególatra que quiere que hagan lo que él ha decidido, sino con la idea de compartir, de disfrutar juntos. Fue precioso, una experiencia única. En el rodaje fui feliz. Los actores estaban entregados y el equipo también. Llegaba a casa, veía lo que habíamos grabado ese día y decía hostia, veía frescura, veía raza, veía alma… Luego la cosa se torció”.

—¿Qué pasó?

Una vez concluido el rodaje, Casas recibió el primer montaje en bruto, unas dos horas y media de imágenes que trataban de reproducir el guion que él había escrito, rodado, imaginado, pero resultó que cualquier parecido con su idea previa era pura coincidencia. “Nunca había visto algo tan crudo”, confiesa, “sentí que aquello no era mi película, que era otra cosa. Me empezó a dar un ataque de pánico, empecé a sudar, me fui del estudio, llamé a Adrián y a Nuria y les dije lo que estaba pasando. Me advirtieron: ‘Tranquilo, esto es así siempre, el bruto de la película es una cebolla, la tienes que ir pelando poco a poco hasta que llegas al núcleo y dejas de picar’. Me fui a casa. Abrí el ordenador. Creo que estuve desde las tres de la tarde hasta las seis de la mañana editando en el ordenador. Tenía que arreglar aquello, no podía dormir. Fue un proceso doloroso, lento, en el que al principio llegué a creer que no había película y al final fue surgiendo. Cuando eres actor entiendes cómo es el cine, pero no lo ves todo. Tú llegas al set de rodaje y el bocata ya está hecho, te lo tienes que empezar a comer y cuando termina la grabación ya te lo has acabado. El proceso de la película es muy distinto. Desde la primera palabra que escupes en el guion hasta que un día…”.

Hay un momento, casi al final de la conversación —la soledad de una sacristía convertida en cuartel general del rodaje de una película, el crucifijo allá arriba, el humo del pitillo—, que da la sensación de que el pinchazo en el culo ha dejado de tener efecto, que la voz de Mario Casas vuelve a decaer. O tal vez sea la emoción. Es cuando cuenta el momento en que, con la película ya montada, a falta de completar la banda sonora, reúne en su casa a unas 15 personas para que la vean. Está su familia, algunos de sus amigos. Su hermano Óscar se sienta a su lado. “Para mí lo más importante en ese momento”, recuerda Casas, “era que a él le gustara, que se sintiera orgulloso. Durante el rodaje se las hice pasar putas —con perdón—, pero quería que estuviese bien, que lo diera todo, que descubriera lugares por los que no había transitado todavía como actor”.

—¿Y qué pasó cuando terminó la proyección?

—Se echó a llorar y me abrazó y yo me puse a llorar también. Me dijo gracias, gracias, hermano, gracias, hermano.

—Si te preguntara, ahora sí, ¿qué es lo que te da más miedo?

—Pues que, después de ver la película en los cines, el 95% de la gente dijera que los actores están mal. Lo demás me da igual, yo me lo echo a la espalda y no me importa. Si me dicen que no valgo como director, pues bien, ya lo intenté. Es mi primera peli, la he hecho con todo el amor, con todo el cariño, y he sido feliz, puedo asumir el fracaso. Pero para mí lo más importante es que los actores están bien y que Óscar se sienta orgulloso de su trabajo…

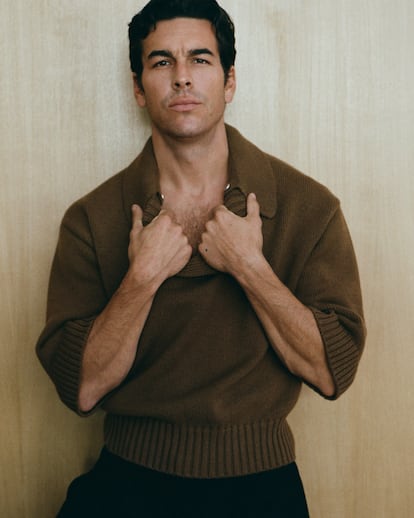

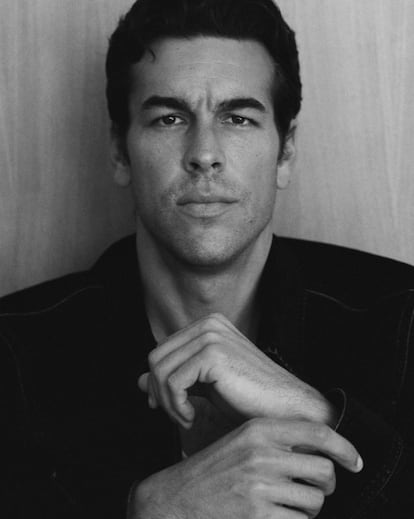

Dos semanas después de la conversación en la sacristía, Mario Casas acude a la sesión de fotos para este reportaje. Viene acompañado de otro de sus hermanos. Saluda con cordialidad, pero enseguida se encierra en el silencio. Se va poniendo la ropa que le entrega el estilista y permanece inmóvil mientras la peluquera y la maquilladora hacen su trabajo. Escucha las órdenes del fotógrafo y las ejecuta con tanta perfección que la sesión dura menos de lo previsto. En una mesa con ruedas, los ayudantes del fotógrafo han colocado un ordenador portátil en el que se reproducen de forma instantánea las imágenes. No hay una mala. En esos espacios muertos —el cambio de carrete, la comprobación de los detalles técnicos—, el actor permanece en ese silencio muy profundo, con la mirada fija, sin que el trajín lo perturbe. Es de carne y hueso, pero parece de bronce.

—Y a alguien que todo el mundo relaciona con la belleza, ¿no siente miedo de hacerse mayor?

—Te digo una cosa… Estoy mucho más cómodo ahora que antes. Acabo de cumplir 37 años y mira, hoy parece que tengo 50 o 55, para este papel he tenido que adelgazar, me han tenido que afear… Hasta me acaban de poner una inyección en el culo para poder rodar esta noche. No me importa. Me siento mucho más cómodo que antes. Puedo aportar más cosas como actor, creo que puedo hacer más personajes, darles más peso, más madurez. Incluso creo que mi forma de mirar es diferente, también en eso me he hecho mayor, y al final el cine está aquí, en la mirada. No solo no me preocupa envejecer, sino que estoy contento de hacerme mayor aquí, en el cine. En el cine.

Créditos de producción

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.