El orgullo de Jasper Johns: a sus 91 años, el mito del arte estadounidense sigue trabajando

Dos históricas muestras simultáneas en Filadelfia y Nueva York brindan la oportunidad de repasar la vida y la obra de un gran maestro del siglo XX

El tótem del arte estadounidense Jasper Johns visitó el martes pasado a puerta cerrada el Museo de Filadelfia. Mientras afuera los turistas daban saltitos con los puños en alto en las escaleras nevadas que dan acceso al gigantesco edificio, como Sylvester Stallone hacía en Rocky, Johns se miraba por primera vez en el espejo de Mind / Mirror, la mitad de la fenomenal retrospectiva que recorre a través de medio millar de obras las casi siete décadas de su carrera. La otra mitad se expone simultáneamente en el Whitney de Nueva York, adonde viajará la semana que viene Johns, seguramente el artista vivo más importante de este país. Ambas muestras abrieron en septiembre y están a punto de cerrar, pero él nunca ha sido hombre de inauguraciones, y además un percance de salud retrasó sus visitas.

A Filadelfia llegó en coche desde Sharon, la localidad de Connecticut en la que vive desde los años ochenta, recluido en una imponente mansión de piedra estilo Nueva Inglaterra, en la finca donde también tiene su estudio. En la exposición, se detuvo en casi cada una de las obras. Durante la visita, organizada por el comisario argentino Carlos Basualdo, rechazó cualquier ayuda más allá de su bastón; tiene 91 años, pero también mucho orgullo. Después de comer, emprendió el viaje de casi cuatro horas de vuelta a casa acompañado por sus asistentes.

Es moneda corriente que dos museos se pongan de acuerdo en organizar una muestra temporal que se estrene en uno y continúe en el otro; permite compartir gastos de producción y a veces ayuda con los préstamos. No lo es tanto que dos ciudades expongan al mismo tiempo las partes complementarias de una sola historia. Scott Rothkopf, comisario de la sección del Whitney Museum of American Art, no recuerda ningún precedente en Estados Unidos a “este experimento”.

Rothkopf recibió el lunes a EL PAÍS en su oficina, con extraordinarias vistas al parque de islas artificiales sobre el río Hudson conocido como Little Island, anteúltimo icono de Nueva York. “Es una de esas ocasiones que se presentan una vez en la vida”, dijo. “Hay muy pocos creadores que resistan un escrutinio de estas características. Primero, porque deben tener una enorme producción, que además sea muy diversa. Y segundo, porque esa obra tiene que soportar ser contada con la técnica del espejo”. Al día siguiente, Basualdo explicó en su despacho del museo de Filadelfia, donde es conservador de arte contemporáneo, que “el mecanismo de la duplicación es muy recurrente en Jasper”. “También lo es”, añadió, “la relación que establece entre fragmento y totalidad. Las muestras pueden contemplarse como dos partes de un todo, pero la experiencia también resulta completa si un visitante ve solo una de ellas”.

Basualdo y Rothkopf trabajaron juntos en acotar la carrera del artista en 10 pares de conceptos y en seleccionar las obras. Si en Nueva York una sala reproduce la exposición que le organizó en 1968 un mítico galerista, el fiel Leo Castelli, en Filadelfia se recuerda la que le dedicó en 1960. Y si el Whitney se detiene en sus célebres series de banderas y mapas, en sus pesadillas y en su infancia en Carolina del Sur (aunque nació en el Estado de Georgia); la ciudad del amor fraterno hace lo propio con sus pinturas de números, con sus sueños y con el tiempo que pasó y las relaciones que cultivó en Japón, que pisó por primera vez cuando fue destinado en Sendai durante la Guerra de Corea (1950-1953). La única sala que repite tema en ambos lugares lleva, con cierta lógica, el título de Dobles y reflejos.

Qué acabó en cada ciudad también obedeció a lo que diferencia a ambos museos. El Whitney está dedicado al arte estadounidense, mientras que el enfoque del de Filadelfia es internacional (y además atesora una de las mejores colecciones de Marcel Duchamp del mundo, gran referente de Johns, lo que propicia un interesante diálogo).

Y a veces, las decisiones fueron simplemente fruto del capricho de los coleccionistas, como en el caso de Good Time Charley (1961), temprana obra maestra en tonos grises. Llevaba desde 1997 expuesta en la colección permanente de Filadelfia, pero sus dueños querían que formara parte de la oferta neoyorquina para aprovechar esa proyección (en muchos sentidos, el arte aquí sigue instalado en esta dicotomía: la Gran Manzana frente al resto). Tras un desagradable desencuentro —que incluyó, según The New York Times, un correo en el que estos decían que preferían que la pintura se expusiera “en los baños del Whitney” antes que en el que había sido su hogar de los últimos 25 años―, el cuadro les fue devuelto. Finalmente, Rothkopf decidió incluirlo, por su relación con la obra surgida de la ruptura del artista con el pintor Robert Rauschenberg.

Más allá de ese caso extremo, Basualdo reconoce que lo complicado fue obtener los préstamos para la muestra, que se pensó como un homenaje a Johns por su 90º cumpleaños hasta que llegó la pandemia y también trastocó esos planes. “Son piezas muy valiosas [se trata de uno de los artistas vivos más cotizados del mercado], los materiales son frágiles y a los propietarios no les hace mucha gracia dejarlas. Hubo que trabajar mucho y muy diplomáticamente”. Rothkopf destaca que Johns les dejó “mucha libertad”. “Es un caso raro de gran artista que entiende la separación Iglesia-Estado que debe regir el trabajo de los comisarios y de los creadores”.

El resultado, además de ser un canto a las bondades del corredor ferroviario del nordeste (un Amtrak separa en hora y cuarto las dos ciudades), desmiente muchos de los tópicos que circulan sobre el artista. Lugares comunes que asumen que el interés de su obra decayó cuando dejó atrás sus series más famosas, que es un artista enrocado en una cierta idea crítica de Estados Unidos con no tanta visión internacional, o que su trabajo sobre papel es meramente accesorio a su pintura y su escultura.

“La doble cita derriba el viejo cliché histórico-artístico de la superioridad de las banderas y las dianas de los cincuenta sobre el resto de su obra. Y permite comprobar que durante casi 70 años, ha creado un hermoso y singular lenguaje cuya principal enseñanza es que muchos pensamientos no se pueden expresar”, opina por correo electrónico la crítica de arte Deborah Solomon, biógrafa de Joseph Cornell y Norman Rockwell.

Solomon vive en Nueva York, “ha visto la exposición del Whitney 13 veces” y teme que “pronto el museo comience” a cobrarle “un alquiler” por tanta asiduidad. Conoció a Johns en 1988, gracias al encargo de una revista de entrevistarlo. En 2016, este le dio el permiso para escribir su vida. “Me dijo que me pondría una sola condición”, recuerda. “Pensé que me pediría que hiciera el libro sin usar su nombre [Risas]”. No fue tan lejos, pero sí le exigió que no publicara el resultado hasta después de su muerte. “Es una condición que me complace cumplir. Otros artistas, como Lucian Freud y Samuel Beckett, hicieron lo mismo con sus biógrafos. Supongo que valoraban la quietud de sus estudios y deseaban evitar el revuelo que acompaña a la publicación de un libro de esas características”.

El mundo del arte estadounidense espera con interés esa investigación. Johns es uno de sus personajes más herméticos y no abundan los escritos sobre él (entre los pocos, destaca un catálogo firmado por Michael Crichton en 1976, antes de convertirse en autor de best-sellers como Parque Jurásico). De momento, toca conformarse con las pocas pistas que las muestras ofrecen sobre su vida íntima, con la que siempre se ha mostrado fieramente reservado. Y esos atisbos no siempre están a la vista: para dar con uno de sus momentos más bajos hay que fijarse en la cartela de una de las obras expuestas en Filadelfia. El episodio sucedió en 2013, cuando descubrió que James Meyer, ayudante en el estudio durante un cuarto de siglo, había estado robándole 22 obras sin terminar que vendía a través de una galería neoyorquina (lo condenaron a 18 meses y el FBI devolvió las piezas incautadas a su autor en 2018).

El Whitney, por su parte, se detiene en su relación sentimental con Rauschenberg, entre las pocas que se le conocían hasta que Benjamin Moser relató la que mantuvo con Susan Sontag en la biografía no autorizada que publicó en 2019 sobre la escritora –Sontag: vida y obra (Anagrama), que le valió un pulitzer–. Sucedió en 1965. Moser atribuyó esa aventura el jueves pasado en una conversación telefónica, mantenida en español desde Francia, a la fascinación de la autora de La enfermedad y sus metáforas por “los personajes brillantes y famosos”. “No es que fuera un secreto“, aclaró, “es que entonces algo así solo lo sabían unas decenas de personas que formaban parte del mundo intelectual de Nueva York. Hoy sería vox pópuli”.

Famoso por sus silencios, Johns, que no quedó muy contento con el relato de Moser pese a que colaboró con él, apenas ha querido hablar con la prensa en estos meses, aunque todo indica que esta doble exposición será su despedida por todo lo alto del arte institucional. Si accede a hacerlo, advierten quienes le conocen, será por correo electrónico, y las preguntas deben ser muy específicas. EL PAÍS le envió esta semana un cuestionario, pero decidió no contestarlo.

No fue una sorpresa. En lo más parecido a una entrevista que Johns ha dado a los grandes medios estadounidenses con motivo de estas muestras, por correo electrónico a la revista Time, respondió con dos palabras a la pregunta de qué hace que una jornada sea perfecta para él: “Pocas interrupciones”. Aún trabaja con intensidad cada día en su estudio, asegura Basualdo, “en un diálogo consigo mismo y con la historia del arte”.

En eso no ha cambiado desde mediados de los cincuenta, cuando puso patas arriba la escena neoyorquina con pinturas de objetos cotidianos como números, dianas y mapas, y esculturas de latas de café Savarin y de cerveza Ballantine, un trabajo que fue definido como neodadá y tendió un puente entre el expresionismo abstracto y el arte pop. El joven, que creció con sus abuelos tras el divorcio de sus padres en un entorno poco artístico, cosechó el éxito rápidamente. Target with Four Faces (1955), incluida tres años después en su primera muestra para Castelli, fue portada de la revista Artnews. Y en 1954 pintó la primera de sus banderas estadounidenses, con una técnica poco habitual, encáustica y color a la cera, que convertiría en seña de identidad. El eureka de la bandera, que luego repitió decenas de veces, le llegó durante un sueño.

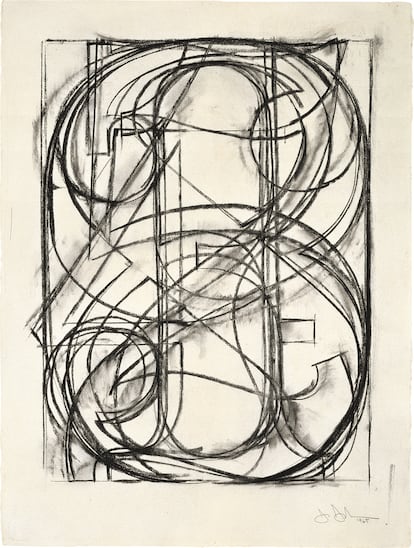

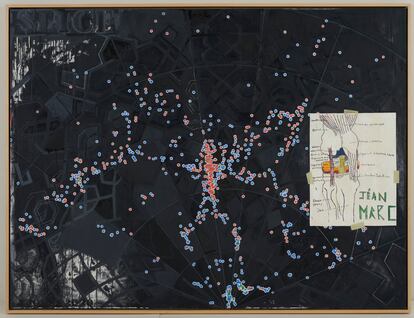

El círculo, de momento, lo cierran sus últimos dibujos, que su galería, Matthew Marks, expuso coincidiendo con las inauguraciones de Filadelfia y Nueva York. Y del Whitney cuelga su obra reciente más ambiciosa, Slice (2020). Terminada durante la pandemia, es una sombría pintura de gran formato que combina un mapa galáctico de la astrofísica Margaret Geller con el diagrama de una rodilla humana dibujado por un estudiante camerunés de 17 años. Este se lo regaló a su traumatólogo tras superar una lesión del ligamento cruzado. Resulta que Johns y el muchacho comparten médico. Y fue en su consulta donde el artista vio el dibujo y decidió incorporarlo a su obra (lo que finalmente acabó en una reclamación por propiedad intelectual resuelta mediante un acuerdo confidencial entre las partes).

Al principio de su carrera, Johns dijo en una entrevista que buscaba inspiración en “las cosas que la razón ya conoce”, objetos e imágenes extraídos de la realidad que le permitían forzar conceptualmente la mirada del espectador. Es tal vez su frase más citada. Se ve que, en eso, el viejo maestro tampoco ha cambiado de idea.

Suscríbase aquí a la ‘newsletter’ de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.