El Museo Británico exhibe el epitafio del sueño americano

La gran exposición de obra gráfica estadounidense en Londres adquiere un nuevo significado en la era Trump

Los vikingos, los celtas, las ciudades sumergidas egipcias y, ahora, Estados Unidos. Resulta inquietante que la misma sala del Museo Británico que en los tres últimos años ocuparon las ruinas de sendas civilizaciones desaparecidas la llene ahora, en 2017, año uno de la era Trump, la poderosa iconografía de la cultura norteamericana.

En un momento en que el nuevo presidente estadounidense se esmera en dinamitar día a día la reputación política, intelectual y estética de la potencia hegemónica, El sueño americano, la gran exposición de la temporada en el museo londinense que se inaugura este jueves, tiene algo de testamento. De epitafio de una época en la que el sintagma que da título a la muestra podía pronunciarse sin ironía.

La exposición, subtitulada Del pop al presente, es una recopilación sin precedentes de obra gráfica de los grandes artistas estadounidenses de las últimas seis décadas. Como si Londres se hubiera volcado en un inmenso y coordinado homenaje al mejor arte estadounidense, El sueño americano sucede en el tiempo a la que la Royal Academy consagró al expresionismo abstracto y coincide con la que la Tate Modern dedica a Rauschenberg.

Las 200 piezas de más de 70 artistas trazan el ímpetu creativo del arte norteamericano que surgió del boom económico de la posguerra. En plena euforia del consumismo, los mass media y la publicidad, Robert Rauschenberg y Jasper Johns rompieron con la profundidad metafísica del expresionismo abstracto y, en palabras del crítico de arte Leo Steinberg, “permitieron al mundo volver a entrar” en su obra.

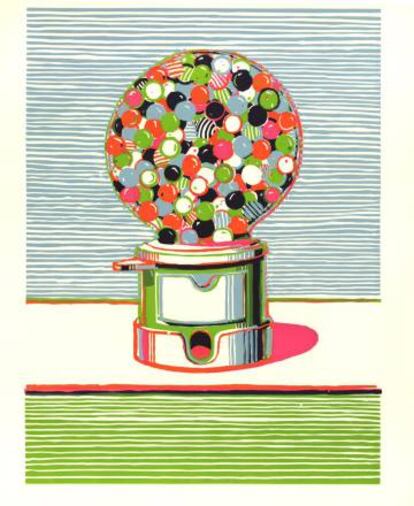

Las banderas (Johns), las viñetas de cómic (Lichtenstein), las marylins (Warhol), las estaciones de servicio (Ruscha) y los dispensadores de bolas de chicle (Thiebaud) construyeron una iconografía que resulta extremadamente familiar. Esos artistas descubrieron las posibilidades del grabado y lo convirtieron en parte central de su práctica. En la litografía, Norteamérica encontró un poderoso medio para distribuir su mensaje entre una cada vez mayor masa de consumidores de arte.

Explica la historiadora Susan Tallman en el catálogo de la exposición que, antes de los setenta, cuando veías a un artista en el tren de Long Island un miércoles por la mañana, sabías que iba al psicoanalista; después de esa fecha, sabías que iba al grabador. “Eso tiene dos notables implicaciones: primera, que la angustia freudiana y los misterios metafísicos del subconsciente había sido suplantados por la tecnología mecánica; y segunda, que el artista del tren no quería convertirse en litógrafo más de lo que quería convertirse en psicoanalista. La producción del arte se había convertido en un trabajo en equipo”, señala Tallman.

Aunque hay préstamos de instituciones del otro lado del Atlántico, el 70% de las obras exhibidas pertenece a la imponente colección de grabados del Museo Británico, que lleva adquiriendo obra gráfica desde los tiempos de Hogarth en el siglo XVIII. Y casi la mitad de las piezas colgadas han sido adquiridas en los últimos ocho años, después de la exposición La escena americana: grabados de Hopper a Pollock (2008), de la que esta muestra constituye una suerte de continuación. Una secuela que, explica Hartwig Fischer, director del museo, “ha tenido que esperar a la apertura, hace dos años, de las nuevas salas donde se ubica para acomodar la monumental escala y la naturaleza seriada de los grabados estadounidenses posteriores a 1960”.

Sacadas de sus carpetas y colgadas en las 12 salas que abarca la exposición, las obras componen un viaje que sale del pop, para adentrarse en el minimalismo de Sol Lewitt y Donald Judd, el realismo de Alex Katz o el arte abiertamente político de las Guerrilla Girls. Pero también hablan de una época de radicales cambios sociales. La guerra de Vietnam, los supermercados, los viajes espaciales, la garganta de Janis Joplin, el amor supremo de Coltrane, el sueño de Martin Luther King, el feminismo, el orgullo gay, el sida y, también, la guerra contra el terror y la gran crisis financiera.

La llorosa Jackie tras el asesinato de John F. Kennedy o la cara de Nixon, coloreada con el verde del vestido de su esposa, estampada sobre un cartel en el que Andy Warhol pedía el voto por George McGovern, rival demócrata del republicano que llevó las mentiras y la vigilancia a la Casa Blanca. Las últimas salas ofrecen sutiles avisos sobre el principio del fin del sueño, sobre el declive de esa civilización que hoy parece ya un tanto lejana.

Los ritmos de trabajo de una institución como el Museo Británico hacen imposible pretender que la exposición –que de hecho se presentó semanas antes de la victoria de Trump el pasado noviembre- haya sido concebida como reacción a los nuevos tiempos que vive Estados Unidos. Pero lo bonito es que estos han dotado a la muestra de un significado y un poder aún mayores.

Si el sueño americano depende de la prosperidad, el nuevo milenio ha sido testigo de su eclipse parcial. “El poderío de la fabricación estadounidense ha entrado en competición con las economías de Asia. Los salarios de la América media se han estancado. La educación es prohibitiva y la movilidad social, la esencia de ese sueño, se ha vuelto más difícil”, explica Stephen Coppel, comisario de grabados del museo. “Pero a pesar de las incertidumbres, Estados Unidos sigue siendo un lugar vital y creativo”.

El tiempo dirá si el país de Trump, donde el poder cultural parece residir en la telerrealidad y la conspiranoia digital, sirve de acicate de la creatividad. De ser así, es probable que su vehículo sea más Internet que el papel grabado. Pero si una cosa ha demostrado el arte estadounidense, algo de lo que da fe esta exposición, es su portentosa capacidad de irreverencia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.