Al rescate de la intimidad

Proliferan en los últimos años biografías y memorias. ¿Ha dejado de ser España ese país pudoroso de escaso culto a lo privado?

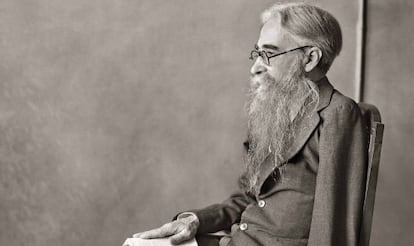

La pelea entre la escritura íntima y el pudor casi siempre acaba en España con la victoria del segundo. Y eso tiene bastante que ver con la suerte de las autobiografías, correspondencias y biografías… Nada más decepcionante y superficial que las breves memorias que Galdós dictó en 1915, casi al final de su vida. Casi tan livianas como lo son, pese a su gracejo, las de Rafael Alberti, La arboleda perdida. Las acertó, sin embargo, un escritor de alcance más popular, Pío Baroja, que hizo de sus recuerdos (y los de sus lectores), Desde la última vuelta del camino, un cálido exorcismo del tiempo que añoraban uno y otros. Con algunas excepciones de mucho peso —la Automoribundia, de Ramón Gómez de la Serna, y los espléndidos cuatro volúmenes de Los pasos contados, de Corpus Barga, una obra mayor—, casi todas las memorias largas y sistemáticas de escritores españoles del siglo XX han sido pergeñadas por secundarios, a menudo mal avenidos con su destino: el rencor se nota más en las Memorias de un desmemoriado, de Luis Ruiz Contreras, que en La novela de un literato, de Rafael Cansinos Assens, mucho más interesante…

En este país de escaso culto a la intimidad también se ha tardado mucho en lograr que las vidas privadas eminentes llegaran a ser un bien público. Pocas instituciones acogen legados escritos y pocas familias los conservan y los venden; hasta no hace mucho, era más frecuente encontrar papeles valiosos en los tenderetes del Rastro que en las bibliotecas. La inevitable censura de lo confesional ha sido frecuente, casi siempre por hipocresía e ignorancia, aunque alguna que otra vez con razones muy legítimas (como ha sucedido en el caso ejemplar de Federico García Lorca; mucho de esas prevenciones se traslucen en las preciosas páginas de Recuerdos míos, las pudorosas pero desgarradas memorias de su hermana Isabel).

Pero los tiempos han cambiado y hoy la publicación de epistolarios de escritores ya no es una novedad. De los muchos empeños editados o en marcha (que han modificado nuestro conocimiento de sus autores), citaré solamente algunos de los más recientes: la Correspondencia de Juan Valera (bajo la dirección de Leonardo Romero), el Epistolario completo de Unamuno (a punto de salir su primer tomo, en edición definitiva de Colette y Jean Claude Rabaté), la Correspondencia entre Pedro Salinas y Jorge Guillén (por Andrés Soria y Enric Bou), el Epistolario completo de Luis Cernuda (obra de James Valender) y el Epistolario de Juan Ramón Jiménez (que —a falta de un volumen— ha compilado Alfonso Alegre Heitzmann)… De añadidura, los dos últimos libros citados forman parte de un proyecto de investigación y edición, “Epístola”, que promueve desde 2001 –con destino a la red y en algún caso, a la imprenta- la Fundación Giner de los Ríos, con la colaboración de la Residencia de Estudiantes.

Las biografías, cuando no son un currículum o una apología, siempre preferirán un aura nítida a un dato gris aunque seguro. Y por eso, las cartas, las confidencias, las notas personales son el sustento de este género. Pero lo cierto es que, durante mucho tiempo, la filología y la historiografía académicas recelaron de estos pecios del pasado. Para toda una época del análisis literario ninguna información biográfica debía de interferir la interpretación del texto. Para los historiadores de 1960 tampoco había documento más probo que la contabilidad o el informe, y nada que tuviera atisbos de sesgo personal podía formar parte del resultado final.

En aquellas calendas se desdeñaba a los inventores de la moderna biografía europea (Emil Ludwig, Stefan Zweig, Lytton Strachey y, por qué no, André Maurois) cuyas obras se leyeron con fascinación entre los años veinte y los cuarenta… Pero hoy se vuelve a hacerlo, cuando ya se habla también del “giro lingüístico” de la Historia y se escudriñan con fruición los documentos personales. En el tiempo del esplendor de las biografías, el siempre avizor Ortega impulsó una colección de “Vidas españolas del siglo XIX”, que reveló a Benjamín Jarnés como biógrafo de Bécquer, Castelar, Zumalacárregui o Sor Patrocinio, aunque la mejor obra de aquella serie llevara firma del exquisito Antonio Marichalar, Riesgo y ventura del Duque de Osuna (1930). Pero el mejor biógrafo español fue Gregorio Marañón, que escribió conocidas y sólidas indagaciones sobre el Conde-Duque de Olivares y Antonio Pérez pero también hipótesis más atrevidas sobre Amiel. Un estudio sobre la timidez y sobre Tiberio. Historia de un resentimiento. Luego la biografía empezó a parecer un género menor. Y es llamativo que sólo en las letras catalanas del periodo franquista sobrevivió con vitalidad el género biográfico y el memorialístico, quizá porque el catalanismo es una tradición hogareña hecha de nombres propios. Las biografías y los Homenots de Josep Pla dan la clave emocional de esa función colectiva, como después lo confirmaron el éxito de los libros de memorias (Gaziel y Josep Maria de Sagarra, escritores, o Claudi Ametlla y Amadeu Hurtado, políticos).

De un modo parecido, también la Transición convocó recuerdos, autojustificaciones, diarios y biografías: más nombres propios… La colección “Espejo de España”, que ideó Rafael Borrás Betriu en 1973, fue el depósito propicio del reencuentro del silencio con la memoria al que contribuyeron oportunistas, arrepentidos, avispados y megalómanos, a través de sus recuerdos propios y de las biografías que les dedicaron otros. Pero también dio piezas del calibre de Casi unas memorias, de Dionisio Ridruejo, o de Lorca, Buñuel, Dalí: el enigma sin fin, de Agustín Sánchez Vidal. Desde 1988, el Premio Comillas, de Editorial Tusquets, dio otro empaque al mismo propósito. Y al lado de memorias muy notables (las de Carlos Barral, Carlos Castilla del Pino o Jaime Salinas) se sucedieron en su catálogo las biografías insólitas: Ricardo Muñoz Suay (por Esteve Riambau), Luis Martín Santos (por José Lázaro) o Leopoldo María Panero (J. Benito Fernández). A la par, Anagrama también dio espacio en su catálogo a notables memorias y a oportunas biografías: la memorable La vida rescatada de Dionisio Ridruejo, de Jordi Graci; En busca de José Antonio, de Ian Gibson (cuya vida de Lorca fue un hito capital de 1985-1987) o de Lorca, Buñuel, Dalí: el enigma sin fin, de Agustín Sánchez Vidal. Y desde 1988, el Premio Comillas, de Tusquets, insistió en el propósito. Al lado de memorias muy notables (las de Carlos Barral, Carlos Castilla del Pino o Jaime Salinas) se sucedieron las biografías insólitas: de Ricardo Muñoz Suay (por Esteve Riambau), Luis Martín Santos (José Lázaro) o Leopoldo María Panero (J. Benito Fernández). A la par, Anagrama también dio espacio en su catálogo a memorias (las de J.M Caballero Bonald) y biografías: La vida rescatada de Dionisio Ridruejo, de Jordi Gracia, y Mientras llega la felicidad, una biografía de Juan Marsé, de Josep Maria Cuenca.

Y se revocó, por fin, el prejuicio filológico que decretaba la banalidad de toda “falacia intencional”. La Unidad de Estudios Biográficos, de la Universidad de Barcelona, se creó en 1994 por Anna Caballé, que es autora, entre otros libros, de Francisco Umbral. El frío de una vida y Carmen Laforet. Una mujer en fuga (en colaboración con Isaac Rolón); Manuel Alberca, un colaborador de la Unidad desde primera hora, ha publicado recientemente otro titulo notable, La espada y la palabra. Vida de Valle-Inclán, que ha sido precisamente el ganador del último Premio Comillas. La colección “Españoles eminentes”, de la Fundación Juan March y Editorial Taurus, ha sido una idea de Javier Gomá y Juan Pablo Fusi, cuyo título homenajea el de un libro (bastante irreverente, por cierto) de Lytton Strachey (Victorianos eminentes). Pero la eminencia no es forzosamente ejemplaridad, como saben los editores y los autores de las biografías de esta serie: desde 2012 hasta fecha se han publicado la de Baroja (Mainer), Ignacio de Loyola (Enrique García Hernán), Unamuno (Jon Juaristi), Cisneros (Joseph Perez) y Ortega y Gasset (Jordi Gracia). Y se anuncian la de Larra (escrita por Santos Juliá, a quien ya debemos Vida y tiempo de Manuel Azaña) y la de Galdós (Jordi Canal).

José-Carlos Mainer es catedrático emérito de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza y autor de Pío Baroja (Taurus, 2012).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

- Jean-Claude Rabaté

- Pío Baroja

- Corpus Barga

- Pedro Salinas

- Benito Pérez Galdós

- Ramón Gómez de la Serna

- Luis Cernuda

- Miguel de Unamuno

- Autobiografías

- Juan Valera

- Biografías

- Generación 98

- Rafael Alberti

- Federico García Lorca

- Poetas

- Dramaturgos

- Generación del 27

- Libros

- Poesía

- Teatro

- Literatura española

- Movimientos literarios

- Movimientos culturales

- Artes escénicas

- Literatura

- Ideas