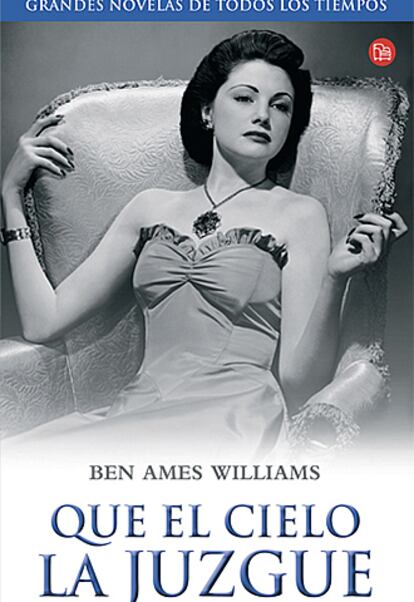

Que el cielo la juzgue

Ben Ames Williams nos presenta la historia de una mujer que, loca de pasión, arrastra a todos los que la rodean a la perdición y el desastre

A LA VENTA DESDE EL 10 DE MAYO

Primera parte

I

Leick y el barquero aseguraron la canoa para que pudiese ser remolcada sin dificultad. Luego cargaron la lancha, tras lo cual se acercaron primero al lugar donde Harland aguardaba. Harland había permanecido apartado, contemplando fijamente la hendidura que se formaba entre unas montañas lejanas y en cuyo lugar nacía seguramente el río. Más allá del embarcadero, precisamente en donde terminaba el camino, había un garaje construido con planchas metálicas, en el cual cabrían aproximadamente media docena de coches. Sentados sobre el pie del depósito de gasolina, tres hombres contemplaban a Harland y a sus compañeros. Durante la espera, éste pudo distinguir fácilmente el leve murmullo de sus voces. No tuvo necesidad de entender sus palabras para saber de lo que hablaban, y no puede decirse que esta seguridad le hiciese dichoso. Leick dijo suavemente:

—Cuando quiera. Estamos listos.

Harland se acercó y saltó a la lancha, sentándose a popa, mientras Leick soltaba las amarras. El motor se puso en marcha y partieron.

Wes Barrell, al cuidado del timón, miró hacia atrás y se despidió con un ademán de los tres individuos sentados al pie del poste de gasolina. Harland vio en este movimiento un oculto significado, como si Wes quisiera dar a entender que a su vuelta tendría cosas sabrosas que contar. Leick también miró hacia atrás, pero no tardó en acercarse al barquero y entablar conversación con él. Harland quedó solo. Miró cuanto iba quedando atrás. De una rápida ojeada abarcó el garaje, el limpio y pequeño hotel, la media docena de casas y el almacén. Aquélla sería la última vez que viese durante mucho tiempo un mundo civilizado, con excepción de algún encuentro ocasional con determinadas personas.

«Quizá para siempre», pensó con amargura, con resignación, con una calma absoluta. Y volviendo la espalda a aquel paisaje miró hacia delante.

II

A pesar de su bello nombre —se llamaba Hazelgrove*—, la aldea junto al lago se le antojó a Harland un horrible montón de casas, un miserable montón de seres. Posiblemente habría en el lugar personas buenas que, tratadas individualmente, resultasen incluso amables y sencillas. Pero, agrupadas, esas personas formaban —en Hazelgrove como en todas partes— una masa que degeneraba en plebe; furiosa, cruel, dispuesta a romper, a chillar, a destrozar, a perseguir...

Harland había llegado en el primer tren, siendo Leick quien se encargó de descargar el equipaje del vagón. Jem Verity, el jefe de estación —Harland le recordaba perfectamente de otra mañana parecida, cuatro años atrás—, se acercó a Leick con evidente intención de hablarle. Harland se quedó solo, contemplando cómo se alejaba el tren.

Desde el andén, tres hombres le miraron. Posiblemente estaban allí sólo para eso, pero su detenido examen no fue para Harland muy alentador. Cuando Leick y Jem Verity se acercaban de nuevo, éste se detuvo junto al pequeño grupo para decir algo en voz baja. Pronto se alejaron los curiosos. En cuanto a Leick, volvió al lado de Harland.

—Nos conducirá al poblado y llevará los equipajes hasta el embarcadero —dijo—. Todo está en orden. Sólo falta el permiso de estancia en el bosque y la licencia.

Pronto se les unió Jem para llevarlos a la aldea.

La casa del alcalde estaba situada junto al almacén, y fue su propia esposa quien abrió la puerta. Sus ojos eran hermosos y alegres. A su lado se hallaban un niño y una niña. Parecían dispuestos a trabar cordial amistad con los recién llegados. Pero cuando la mujer, joven todavía, fijó los ojos en Harland, dijo apresuradamente a los chiquillos:

—¡Vamos, vamos, fuera de aquí! No molestéis a estos señores.

En cuanto los niños hubieron desaparecido, la dueña de la casa dijo, dirigiéndose a Leick, como si conociese de sobra el motivo de su visita:

—Pueden pasar. Ed está en la leñera. Voy a llamarlo.

El alcalde era un hombre joven, de anchos hombros y hermosa frente. Oyó pronunciar el nombre de Harland sin la menor señal de sorpresa o curiosidad, a pesar de que Harland esperaba —y temía— el lógico reconocimiento. Tras las primeras frases de rigor, Leick manifestó que deseaba ver al inspector forestal. Su interlocutor se ofreció a llevarlos hasta él. Al pasar ante la casa vecina, un muchacho de nueve a diez años salió corriendo a su encuentro.

—¡Hola, Ed! —gritó—. ¿Dónde vas?

—Tengo trabajo, Jimmy —explicó el alcalde—. Vuelve a casa.

El muchacho obedeció de mala gana, mientras Ed se excusaba diciendo:

—Los chiquillos me acompañan siempre que lo permito. Les encanta escuchar mis historias de ciervos, osos, peces, pájaros y otras cosas.

Harland comprendió que Ed gozaba de todas las simpatías del elemento juvenil. Pero también se dio cuenta de que la noticia de su llegada, al divulgarse por el pueblo, habría obligado a las madres a encerrar a sus hijos en sus respectivos hogares hasta que él y Leick desapareciesen.

El inspector forestal vivía en una pequeña granja cerca de la orilla. Una anciana, su madre a buen seguro, después de atisbar concienzudamente tras la cortinilla de una de las ventanas, distinguió el grupo. Cuando los visitantes llegaban a la verja de entrada, el inspector, un joven de rostro inexpresivo, acudió a su encuentro.

—Aquí tienen... Creo que esto es lo que vienen a buscar —dijo rápida y nerviosamente.

Leick cogió el papel y le lanzó una ligera ojeada, mientras Harland sonreía casi divertido ante la prueba tan palpable de que su visita era esperada.

—¿Se van ahora mismo? —preguntó el inspector. Y como Leick asintiera, prosiguió diciendo—: Ed y yo los acompañaremos hasta el embarcadero.

Harland se limitó a hacer un ademán afirmativo. Se daba cuenta de la situación. Al parecer, las autoridades querían cerciorarse de que abandonaba la pequeña aldea. Al dirigirse hacia el embarcadero, Harland volvió instintivamente la cabeza y observó que la madre del inspector les seguía por el camino polvoriento. Luego la vio entrar en una de las primeras casas del poblado, y adivinó que desde alguna oculta ventana seguiría vigilando todos sus movimientos, para explicar después a un atento auditorio cuanto había visto y oído.

Con excepción de aquella mujer y de sus dos compañeros, no vio a nadie más hasta llegar al embarcadero, donde encontraron a Jem y al barquero. Wes Barrell debía conducirlos a través del lago, hasta la misma desembocadura del río, para enfrentarse al volver con las mil acostumbradas preguntas de su esposa. Cuatro años atrás, Harland había ya tenido ocasión de comprobar la malsana y ávida curiosidad de ésta. Por eso, mientras contemplaba a Barrell ocupado en los preparativos de la marcha, pensaba en la escena que le esperaba a la vuelta, y sintió pena por él.

Mientras cargaban el equipaje en el bote que había de ser remolcado, Harland sintió que, si bien aparentemente sólo los tres hombres del garaje contemplaban la escena, muchos ojos estaban fijos en él. Calculó que en el poblado y sus alrededores vivirían unas cincuenta o sesenta personas, consagradas al cuidado de sus campos y jardines y en lucha contra la naturaleza salvaje. Todos trabajaban por cuenta propia, excepto cuando Jem Verity los contrataba para alguna faena especial o cuando servían de guías a los turistas que deseaban remontar el río. Jem era el alma del poblado, y nadie más que él dominaba la pequeña comunidad. Wes Barrell y su embarcación dependían también de Jem. Posiblemente, ni el alcalde ni el inspector forestal hubiesen conservado sus puestos de ponerse a mal con él.

Harland sintió en aquel momento que los ojos de todas aquellas personas le observaban. Era como si se desnudase ante ellas. Todos conocían sus sufrimientos y sus secretas esperanzas. Sabían cuándo y cómo se casó; cómo y por qué dejó de compartir el lecho con su esposa; su dicha, su dolor, sus sueños... Aunque a cierta distancia, todos ellos habían presenciado la catástrofe que estuvo a punto de destrozarle. Desde el instante en que llegó con Leick a la pequeña estación le había parecido oír en torno a él el eco de una misma palabra en todos los labios: «¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!».

Por eso, después de lanzar una última mirada al paisaje y mientras la embarcación se alejaba de allí, se volvió de espaldas. Es decir, volvió la espalda a todos los hombres y todas las mujeres, y con ellos al mundo. No hay nada más deprimente que un pueblecillo feo... Sólo sus propios habitantes pueden ser más horribles.

Harland anhelaba perder de vista todo aquello de una vez.

III

Harland le volvió la espalda al mundo y en aquel mismo instante se llevó a cabo en su apariencia una sutil evolución. Mientras permaneció en el embarcadero, notando tantos ojos fijos en él, se había sentido un poco abatido, agobiado por el peso de un rudísimo golpe, con la cabeza baja, la espalda encorvada y el sombrero algo inclinado sobre la frente, intentando en vano ocultar el rostro.

Pero cuando Leick se acercó a Barrell para hablar con él junto a la rueda del timón, y ambos quedaron de espaldas a Harland, éste se sintió, por vez primera después de muchos meses, maravillosamente solo.

Una cosa es estar aislado y otra estar solo. No hay peor aislamiento que el del individuo que, colocado en la picota, siente cómo un millar de ojos le contemplan. Estar solo, en cambio, es saberse en libertad. Libre de los ojos que escudriñan, de las voces que preguntan y condenan. Harland se sintió solo... E insensiblemente alzó los hombros y levantó la cabeza. Al poco rato se quitó el sombrero para sentir mejor la caricia del sol. Navegaban hacia el Norte, y como estaba ya cerca el mediodía se hallaban frente al sol. El reflejo de éste sobre el agua le hizo parpadear y le obligó incluso a cerrar los ojos. Había perdido la costumbre de contemplar la espléndida luz del día. No obstante, en la misma sensación de dolor supo encontrar placer, y para gozar de toda aquella belleza dejó el sombrero sobre las rodillas, y volvió a abrir los ojos y contempló el paisaje ansiosamente. Su mirada trazó un semicírculo, pero siempre tuvo buen cuidado de no mirar hacia atrás. Sus ojos se fijaron con insistencia en la profunda hendidura que se abría a muchas millas* de distancia y a través de la cual se deslizaba el río, alejándose de los lugares en que resplandecía el lago como una gema, para emprender su accidentada ruta hacia el mar. Se sentó, erguido, despierto, aspirando la brisa y gozando del sol. Al avanzar, la embarcación levantó en cierto lugar una estela de espuma, que salpicó las mejillas de Harland. En sus ojos brilló algo parecido a una sonrisa. ¿Cuánto tiempo hacía que no sonreía? No se atrevió ni a recordarlo.

Leick miró hacia atrás para asegurarse de que la canoa que remolcaban seguía sin novedad, y al ver a Harland no pudo evitar que una expresión de sorpresa se reflejase en su rostro. Harland se dio cuenta de lo que sucedía, e inmediatamente volvió a ponerse el sombrero. No obstante, siguiendo un impulso y como para demostrar su nueva decisión y valentía, se lo quitó otra vez. Leick se acercó a él.

—Hace un día espléndido —dijo.

—Sí. Espléndido.

—Días atrás hizo bastante calor, pero hoy ha refrescado. Se está bien al sol.

—Lo mismo pienso yo.

—Temo que la travesía sea difícil hasta llegar a la segunda presa —explicó Leick—. Una vez pasada ésta, la ruta se hace más sencilla.

—Lamento no poder prestar más ayuda. No estoy habituado...

—No importa. Pronto se acostumbrará a la nueva vida —dijo Leick con gran seguridad.

Al escucharle sintió Harland que su valor y su ánimo crecían, como un fuego al que echan nuevo combustible. Se levantó para quitarse la chaqueta y la corbata. Luego se desabrochó el cuello y se subió las mangas de la camisa. Leick observó con gravedad:

—No debe tomar mucho el sol el primer día.

—Tendré cuidado —repuso Harland. Y añadió a los pocos instantes, como obedeciendo a un impulso incontenible—: Leick, dime, ¿es cierto que ella está bien?

Había formulado esta pregunta doce, veinte, cincuenta veces, desde que los goznes de unas pesadas puertas chirriaron a sus espaldas al cerrarse y salió al encuentro de Leick, que le aguardaba en un coche con el equipaje y los billetes preparados, siguiendo un plan bien trazado. Una y otra vez repitió la pregunta. Pero Leick respondió como otras veces:

—Sí. Está perfectamente. No podría estar mejor.

Tras una pausa, Harland puso tímidamente una mano sobre el brazo de su interlocutor. Luego dijo:

—Ya sabes cuánto te aprecio. Lo mereces por tu fidelidad.

—¡Bah! —respondió Leick como con descuido—. ¿Qué otra cosa podía hacer? —y añadió luego en tono más grave—: Ya es hora de olvidar todo eso. El pasado ha muerto.

—No puedo remediarlo... Sigo recordando.

—Los recuerdos pueden ser verdaderos tormentos en la vida de un hombre —dijo Leick con dulzura—. Para mí, la vida es como un par de zapatos viejos, que se llevan con absoluta comodidad. Pienso muchas veces con qué me desayunaré al día siguiente o en el trabajo que debo realizar hoy y en la mejor manera de llevarlo a cabo. Pero el ayer nunca me preocupa. Hice cuanto pude por ese ayer, y no veo la necesidad de atormentarme pensando en él.

Cuando iba a responder, Harland observó que Wes Barrell les estaba mirando. Inmediatamente cambió de expresión. Leick se dio cuenta, y a su vez miró a Wes. Comprendió que éste ansiaba intervenir en la conversación. En su mirada se reflejaba con toda claridad este deseo. Leick se acercó a él y Harland quedó de nuevo solo.

Siguió contemplando el paisaje, a su derecha, a su izquierda y frente a él. Pero no miró hacia atrás. Nunca más miraría hacia atrás. Ni tampoco pensaría en los seis últimos años. Desde el momento en que, medio enloquecido, quiso rebelarse, logrando sólo que aumentasen en seis meses su condena, se esforzó con todas las ansias de su ser en olvidar aquellos años. Intentó acostumbrarse, aprender la ruda lección del olvido absoluto y pensar tan sólo en el futuro. De este modo consiguió recobrar el equilibrio mental y con éste la razón. Recordar, pensar en el pasado, era correr el riesgo de perder cuanto había ganado.

IV

El lago era unas veces ancho, formando ensenadas profundas, y otras, cuando las montañas parecían estrecharse y casi juntarse a ambas orillas, reducido y angosto. Leick llamó la atención a Harland sobre un terreno situado aproximadamente a un cuarto de milla de distancia, en el que un ciervo pastaba sobre una almohada de lirios. Al avanzar, el paisaje evolucionaba paulatinamente. Las montañas que habían parecido uniformes descubrían desde el nuevo ángulo precipicios y acusadas vertientes. Por otra parte, desaparecían salientes y arrecifes para revelar en el mismo lugar curvas y contornos suaves. Con excepción de alguna roca desprovista de vegetación, sobre la cual, a pesar de la estación calurosa, brillaban al sol unas gotas de agua, la selva jamás se interrumpía. No había claros en ella, ni granjas a orillas del lago, ni campos, ni cabañas. La civilización estaba muy lejos. Sólo los leñadores que tenían permiso para recoger determinada cantidad de ramas de pino y abeto, o los pescadores que, despreciando los pececillos del lago, marchaban al río para pescar salmones, se aventuraban por aquellos parajes. Al contemplar el contorno de las montañas, que iban desfilando a medida que avanzaban, Harland se dio cuenta de que el pueblecillo debía estar muy lejos. A pesar de lo cual, no miró hacia atrás. Temía equivocarse. Temía que al volverse pudiera distinguir aún, aunque desdibujada, la silueta de un mundo que deseaba olvidar para siempre.

Una hora antes del mediodía llegaron por fin a la presa, situada en el mismo término del lago y que formaba como la antesala del río. El canal estaba abierto, mas el agua no corría por él. Sólo una pequeña filtración se deslizaba por el maderaje, bañando los guijarros del estrecho riachuelo que corría a sus pies. La cabaña del guardián estaba desierta, y el lugar solitario. Leick y el barquero comenzaron a descargar los pertrechos. Había entre los bultos un cesto de naranjas y una caja de productos diversos, entre ellos azúcar, harina y café. En un cubo de madera había también utensilios de cocina y provisiones para los dos días de viaje. Camas portátiles, una lona ligera, el pequeño paquete de Leick, la vieja maleta de Harland, el hacha, los remos y la pértiga completaban el equipaje. La tarea fue realizada en poco tiempo. Harland los dejó trabajar. Paseando junto a la presa, contempló fijamente el estrecho riachuelo. Luego vio cómo Leick conducía la canoa hasta el desembarcadero. Minutos después, el motor se ponía en marcha, y Wes Barrell emprendía el regreso al hogar. Mientras remontaba el lago parecía prestar muy poca atención a la travesía. Su interés estaba concentrado en aquellos dos hombres que quedaban atrás.

Leick encendió una pequeña hoguera en el desembarcadero. Luego llamó a Harland, que se acercó a él.

—¿Dónde está el guardián? —preguntó Harland, recordando al hombrecillo que había visto la otra vez que pasaron por allí.

—Ha muerto —explicó Leick—. Murió en el último desbordamiento. Una helada temprana le cercó, impidiéndole llegar al lago. No pudieron hallarle hasta que el hielo se solidificó lo suficiente para poder caminar sobre él. Cuando le encontraron, debía de hacer una semana que estaba muerto.

Comieron pan tostado con tocino y bebieron té caliente.

—¿Dónde estaban esta mañana los habitantes del poblado? —preguntó Harland, recordando el infranqueable muro de soledad que los había rodeado. Pero Leick no supo contestar.

Harland contempló cómo se alejaba la canoa. Experimentaba el temor de que volviese de nuevo al desembarcadero. Pero antes de que hubieran terminado de comer, ésta había desaparecido tras unos salientes de la orilla, en la lejanía. Suspiró, aspirando el aire a pleno pulmón.

—Se fue —dijo aliviado.

Leick asintió alegremente y repuso:

—Sí. Arreglaré las cosas y seguiremos adelante.

V

La primera etapa del viaje fue tediosa. El riachuelo, que pronto, en su ruta a través de los valles, se convertiría en caudaloso río hasta llegar al mar, no era en aquel lugar más que un estrecho arroyo. Al verlo, Leick dijo:

—Sería inútil remontar ahora la corriente en canoa. Cargaremos con ella hasta la desembocadura del arroyo. —Y añadió—: Tómelo con calma. Piense que no está fuerte. Yo me encargaré de todo.

—Bien. Veremos cómo marchan las cosas —repuso Harland.

Y cuando Leick cargó con la canoa, después de haber fijado la pértiga y los remos al banquillo, Harland cogió a su vez el paquete de Leick, su maleta y el cubo de madera que contenía los utensilios de cocina, y comenzó a andar.

El camino, que descendía zigzagueando, llegaba hasta el empinado lugar donde estaba situada la presa. A la mitad de la corta ruta, Harland se detuvo sin respiración. Apretó los dientes y siguió adelante. Pero al alcanzar la cumbre su corazón latía desacompasadamente, sentía una fuerte opresión en los pulmones y sudaba angustiado. Se detuvo para descansar sintiendo un profundo desprecio hacia sí mismo. No era su sudor el de un cuerpo ágil y sano tras el ejercicio correspondiente, sino ese líquido untuoso que desprenden los tejidos adiposos que cubren los músculos después de muchos meses de vida sedentaria, cuando éstos se revisten de grasa.

Hubo un día en que Harland estuvo orgulloso de su fortaleza, cuando pasaba los inviernos esquiando y los veranos haciendo largas excursiones por los bosques del Cerro de la Luna una vez terminado su trabajo diario. Ya no era sino una masa de carne fofa y blanca, como uno de esos repugnantes gusanos que viven bajo tierra, en los lodazales, o como uno de esos peces gordos, blandos y ciegos que habitan en aguas subterráneas y no conocen el sol. La pequeña subida le fatigó tanto que sus manos temblaban sin cesar.

«Soy como un convaleciente», pensó al ver su temblor. Y por unos instantes se sintió intensamente deprimido. Se sentó, encorvando instintivamente la espalda. ¿Merecía la pena continuar? ¿Seguir luchando contra el pasado? ¿Aceptar la voluntad del destino? ¿No sería mucho más sencillo y hasta justo terminar de una vez, aprovechando aquella quietud, aquella paz? De seguir viviendo, el mundo le miraría con encono, murmurando siempre que se expusiese a su curiosidad y a sus comentarios. En cambio, allí en la soledad, estaba la paz ansiada. ¿Por qué no quedarse y gozar de ella? ¿Por qué no hacer que el cuerpo corrompido dejase de una vez en libertad al espíritu, demasiado atormentado para seguir viviendo? La muerte sería tan fácil y tan dulce...

Se sentó como vencido por sus razonamientos, hasta que en el silencio de la selva oyó el rumor producido por Leick al avanzar. Se avergonzó al pensar que éste pudiese encontrarle sentado, pero también le avergonzó la idea de fingir una energía de que evidentemente carecía. Optó por seguir sentado. Después murmuró decidido:

—Llegué hasta aquí, Leick, pero me es imposible continuar.

Leick hizo un gesto comprensivo y respondió:

—Tiene tiempo de sobra. Yo he de hacer aún varios viajes...

Y emprendió el descenso hasta el desembarcadero, dejando que Harland librase solo su batalla.

Harland se levantó, y cogiendo de nuevo los bultos siguió adelante. Cuando Leick, cargado con la lona y los demás pertrechos, le alcanzó de nuevo, se apartó para dejarle paso y luego siguió andando silenciosamente. Había desaparecido toda depresión. El esfuerzo de la primera ascensión parecía haber purificado sus pulmones, despertándolos del letargo en que habían estado sumidos. Seguía sudando. Estaba empapado, pero el sabor salado del sudor al rozar sus labios resultaba agradable. Leick desapareció pronto de su vista, y Harland se detuvo una vez más para descansar. No llegó a sentarse; simplemente hizo un alto en el camino y continuó andando inmediatamente. Al tropezar con Leick, que regresaba, vio que éste le hacía un guiño en señal de aprobación.

—Siga adelante —dijo, señalando el camino con un ademán—. Pronto verá la canoa. Éste es mi último viaje.

Un poco más allá, Harland distinguió de nuevo el riachuelo. Un torrente caudaloso se unía a él, engrosándolo y haciendo posible la navegación. No obstante, Harland tenía la certeza de que hallarían varios obstáculos en el camino, y que en determinados momentos tendría que ayudar a Leick a sortearlos. En su maleta llevaba un par de botas, pero prefirió unos zapatos ligeros. Se cambió también de traje, guardando sin contemplaciones la chaqueta y el pantalón. Pensó no sin satisfacción que en lo sucesivo importaría muy poco que sus pantalones estuviesen arrugados. Se puso unos de pana y una camisa de franela que Leick había llevado del Cerro de la Luna. Con el nuevo atavío, a pesar de que le estaba un poco grande, pues últimamente había adelgazado bastante, se sintió más fuerte, más dichoso... Sin darse cuenta comenzó a cantar, pero calló de repente, impresionado. Había tenido que permanecer silencioso durante tanto tiempo que sintió como si una misteriosa fuerza sellase sus labios. Recordando inmediatamente que era libre para cantar si así lo deseaba, echó la cabeza hacia atrás y, como un perro que aullase a la luna, gritó ante el cielo sereno y sin nubes:

«¡Oh! Un buen barco para cruzar el mar

era el Walloping Window Blind»...

Le sorprendió haber escogido precisamente aquella canción. Hacía tiempo, mucho tiempo que no pensaba en ella. Al recordar la última vez que la escuchó, el pasado resurgió otra vez, enmudeciéndole y curvando su espalda bajo el peso de una carga insoportable.

Cuando Leick regresó, halló a Harland tendido junto a la orilla, con la cabeza apoyada en la maleta y cubriéndose los ojos con un brazo para defenderlos de los rayos del sol. Leick contempló el cambio de sus vestidos con evidente aprobación.

—Bien... Está mejor así —dijo.

Pero Harland no respondió, ni se movió hasta que comprendió por el ruido que Leick estaba cargando la canoa. Entonces se levantó y saltó a ella, mientras Leick, sin hacer ningún comentario, colocaba la maleta en la embarcación y lo ponía todo en orden.

Fue un descanso ver cómo el bote surcaba la brillante superficie del río, pero el avance no fue demasiado fácil, y la pequeña embarcación hubo de ser a ratos remolcada y empujada por Leick, que no vaciló para ello en saltar al agua. De vez en cuando, algún pequeño torrente surgía de improviso, aumentando sensiblemente el caudal del río. Los viajeros llegaron hasta una región donde en otro tiempo, tal vez siglos atrás, debieron de abundar los castores. Éstos fueron seguramente los que en primavera amontonaron lodo y guijarros, creando recodos cenagosos que entonces, desaparecidos los castores y contenidas las aguas, se habían convertido en hermosas praderas donde crecía la hierba hasta alcanzar la altura de un hombre. Algunas veces el río se prolongaba por una orilla casi hasta la misma falda de las montañas. Los árboles formaban una verde bóveda, y las aguas, apenas lo bastante profundas para permitir el paso de la canoa, se deslizaban dulcemente sobre un lecho de grava. En la otra orilla se veían millas y millas de bosque pobladísimo. En cierto recodo, sobre una especie de islote natural que llegaba hasta el mismo centro del río, unos ciervos retozaban junto a las piedras. La canoa se acercó sin que los animales se diesen cuenta; cuando, asustados, observaron la presencia de los viajeros, se detuvieron como desafiándolos, para acabar por fin huyendo. Por unos momentos sus colas resaltaron en el horizonte con toda claridad hasta perderse en la espesura de la cercana selva.

—Hay muchos ciervos por estos lugares —dijo Leick—. Nadie los molesta. Sólo los cazadores furtivos, que rondan por aquí en la estación invernal, consiguen a veces algunas piezas.

Después de atravesar varios y pequeños diques construidos por los leñadores y algunos obstáculos naturales que obstruían el camino, siguieron adelante. En más de una ocasión tuvieron que empujar la canoa, y en otras fue Leick quien, con ayuda del hacha y con el agua hasta las rodillas, despejó la ruta.

Así fue transcurriendo la tarde, y poco antes de que se pusiese el sol arribaron a un recodo del camino donde, evidentemente, otros hombres habían acampado antes. Se detuvieron.

—Bueno —dijo Leick satisfecho—, ya hemos pasado lo peor. El camino se hace ahora más fácil. Procure pescar algo para la cena —añadió, y cogiendo su sombrero comenzó a desenrollar un sedal que llevaba atado a él. Luego prosiguió—: Lo demás corre de mi cuenta.

Algo más allá del lugar escogido se extendía un pequeño arroyo, y hacia él se dirigió Harland con los pertrechos de pesca. Las truchas eran jóvenes, valientes y sin duda estaban hambrientas. Volvió con seis de ellas, que cabían perfectamente en la cazuela, y comenzó a limpiarlas. Luego se sentó. Entretanto, Leick, haciendo gala de su gran pericia, preparó los lechos, tendió la lona para protegerse de un inesperado chaparrón y encendió una hoguera. Pronto tuvo la cena lista. Después lavó los platos sin pronunciar palabra, dejando que Harland gozase ampliamente del maravilloso silencio de la selva. Antes de que cerrase la noche se retiraron a descansar, no sin antes fumigar los improvisados lechos para protegerse de los insectos inoportunos. Cuando la oscuridad se hizo completa, se enrollaron en sus mantas y se tendieron cerca el uno del otro.

La noche fue larguísima. Sólo de cuando en cuando un rumor apenas perceptible rompía el silencio. Despierto, saboreando a su antojo el delicioso ambiente cargado del perfume de las briznas de pino que cubrían el suelo, Harland escuchó el lejano silbido de un tren. Provenía seguramente de la aldea, del lugar que habían abandonado aquella mañana. En más de una ocasión creyó percibir el rumor de los pasos de algún animal salvaje, la rápida carrera de un conejo, el salto de un ciervo atraído por el olor a tocino frito que formó parte de su cena, el aullido de un lobo no demasiado lejano... En determinado momento sintió a su lado el repetido crujir de los dientecillos de un puerco espín. Leick se levantó entonces para alejar de allí al animal, y de este modo volvió a reinar el silencio.

Harland percibió, gozándolos como si fueran parte de sí mismos todos aquellos rumores, todos aquellos silencios. Sabía perfectamente lo que era el silencio. Aprendió a conocerlo en los meses recién transcurridos. Pero aquél era el silencio mortal de una tumba habitada por seres vivientes. En cambio, aquella noche el silencio tenía alma, tenía vida, tenía libertad.

VI

Con las primeras luces grisáceas del amanecer, Leick abandonó el lecho. Casi dormido aún, Harland oyó el ruido del hacha y aspiró el olor del humo de la primera hoguera. Se levantó y se encaminó al riachuelo cercano, donde bañó su cuerpo demasiado pálido. Luego se vistió rápidamente, con un justificado temor a los mosquitos, y buscó refugio junto al fuego. Mientras desayunaba, Leick coció pan para la comida del mediodía, y antes de que el sol se elevase tras las montañas orientales cubiertas de bosques, cargaron de nuevo los pertrechos en la canoa y reemprendieron la marcha.

Calculando mentalmente la distancia, Harland se dijo que aún faltaban unas treinta millas para llegar a su punto de destino. Cogió un remo para navegar más aprisa, pero, debido a la falta de costumbre, el ejercicio le fatigó extraordinariamente. Le dolían tanto los músculos que hubo de soltar el remo. Leick le miró entonces con aire comprensivo y dijo:

—No debe fatigarse demasiado. Yo solo me basto para manejar esto. Si la corriente nos ayuda, llegaremos a media tarde.

—Es terrible que un poco de ejercicio me canse tanto...

—¡Bah! Eso pasará pronto. Sus músculos se fortalecerán con rapidez. Entretanto, descanse y procure pasarlo bien.

Harland obedeció resignadamente, gozando de la belleza del paisaje. Durante dos horas fue maravilloso cuanto iban viendo. Arroyuelos y pequeños torrentes afluían sin cesar al río central, que atravesaba una región sembrada de pequeñas colinas de unos ochocientos pies* de altura, en las cuales crecían pinos y abetos. Junto a la orilla se alzaban abedules, hayas e incluso algunos olmos. Transcurridas esas dos horas, el paisaje cambió totalmente. Eran, desde luego, el mismo río, el mismo cielo, las mismas montañas. Pero habían desaparecido los bosques. Un incendio había destruido toda vegetación. En las vertientes de los montes se elevaban trágicamente los troncos ennegrecidos, como si fueran chimeneas de pobres hogares. Muchos de los árboles incendiados se habían abatido sobre el suelo cubierto ya de maleza. Sólo las ramas quemadas de los que quedaron en pie se elevaban como dedos ennegrecidos, señalando obstinadamente al cielo con aire acusador. En algunos recodos, incluso las raíces de la maleza habían sido consumidas por el fuego impidiendo todo nuevo brote. Como también habían desaparecido las cenizas, las rocas aparecían desnudas, peladas, igual que huesos calcinados. En otros rincones triunfaba otra vez la naturaleza; y crecían los álamos, los abedules, las zarzas y toda clase de arbustos, que llegaban a los hombros de un hombre de estatura normal. Por estos lugares deambulaban los ciervos, que contemplaban sin temor el paso de la canoa por el río.

Harland preguntó con voz queda:

—¿Todo eso lo destruyó el mismo incendio?

—Sí —respondió Leick—. Ardieron nada menos que veinticinco millas de terreno.

—No ha crecido mucho la vegetación en cuatro años...

—Los principios son siempre difíciles —explicó Leick—. Ahora, una vez nacidos esos árboles, irá todo mucho más deprisa.

¿Cuatro años? Harland quedó pensativo, impresionado por sus propias palabras. ¿Hacía realmente cuatro años desde aquel día en que, sumergido en el río, sólo la cabeza fuera del agua, pudo ver el paisaje convertido en un mar de llamas voraces? Parecía como si una vida entera hubiese transcurrido desde entonces. Una vida amarga, interminable... Miró la vegetación naciente, que iba disimulando la herida que sufrió la tierra. Diez, quince años más tarde, aquella herida estaría cicatrizada, y las montañas lucirían otra vez su manto de verdor. Después pensó que aun en los recodos más castigados por el incendio latía una profunda sensación de belleza y poesía. Las cenizas no estaban muertas. Oculta en los hoyos y en las hendiduras, aguardaba la semilla de vida que podía hacerlas fructificar de nuevo.

Harland pensó que su existencia entera podía en cierto modo compararse a aquel viaje por el río. Difícil al principio; dichosa, risueña y alegre después, para llegar por último a la desolación más trágica. A pesar de lo cual, del mismo modo que aquella región devastada volvería algún día a sonreír bajo la suave caricia de los bosques, así también el futuro, su futuro, podía ser aún prometedor...

Un sol abrasador caía sobre el valle por donde se deslizaba el río. Harland contempló las aguas, y algunas veces, en el rápido avance, pudo distinguir la precipitada huida de un salmón. Eran peces grandes, de color verdoso y transparente, como el agua por donde se movían y de la que parecían formar parte. Sólo la sombra de sus cuerpos, al seguirlos por el lecho del río, evidenciaba su solidez. Se alzó de su asiento procurando guardar el equilibrio. El movimiento de la canoa era como una pulsación de vida bajo sus pies. Así pudo contemplar mejor aquellos peces, aquellas sombras que se agitaban entre las claras aguas del río.

No hallaron un lugar muy confortable o sombreado para acampar a la hora del mediodía. Aprovecharon una pequeña cañada, y con los restos de un tronco incendiado lograron hacer fuego para guisar. Harland comió muy poco.

—¿Falta mucho? —preguntó cuando hubieron terminado.

Como el incendio había destruido también los postes indicadores del camino, no era fácil adivinar su situación.

—No. Pronto llegaremos —afirmó Leick. Y Harland siguió sentado, contemplando las aguas que corrían libremente.

Dándose cuenta de su impaciencia, Leick se apresuró a empaquetar y reemprendieron la marcha. Dos millas más allá, en la ribera alta del río, vieron una cabaña que evidentemente fue construida con troncos después del gran incendio. El guardián que vivía en ella salió para verlos pasar. Leick alzó un remo en señal de saludo y comprobó que el otro le reconocía.

—Telefoneará enseguida —dijo—. Así ella sabrá que llegamos.

Harland no respondió. El caudaloso Sedgwick, afluente del río central, acrecentaba considerablemente la importancia de éste. Aunque en determinados lugares se estrechaba, porque así lo exigía la proximidad de las montañas, y aunque algunas extensiones de rocas separasen a veces su corriente, era siempre un río potente y veloz. Sus aguas se movían con ágil rapidez y la canoa se balanceaba furiosa y dulcemente, como dotada de vida propia.

El río seguía atravesando la región incendiada, dejando atrás rocas desnudas y troncos requemados. Pero en casi todas partes un prometedor e incipiente verdor hacía soñar en el bosque futuro. Al ver aquel desfile interminable, Harland comenzó a temblar. Le aterrorizaba que tanta desolación no acabase nunca. Buscó ansiosamente en lontananza algún bosque, pero el horizonte le devolvía siempre el mismo paisaje: montañas peladas y una línea árida, con la silueta de los troncos negros resaltando sobre el azul del cielo. Cuando al fin descubrió lo que desde hacía rato buscaba, sintió en los ojos un ligero escozor. Súbitamente se sintió dichoso...

Habían bordeado un punto algo escarpado de la ribera, en donde el terreno se alzaba considerablemente sobre el nivel del agua. El río formaba en aquel recodo una curva en forma de S, y sus aguas se estrellaban con furia contra las piedras. Después corría libremente durante media milla, y al fin, por primera vez desde que penetraron en la región incendiada, Harland divisó el verde oscuro de los abetos, los pinos y los cedros, que mezclaban los distintos tonos de sus follajes como en una sinfonía de color. También distinguió el ramaje brillante de algunos árboles de los llamados «de madera dura». En la distancia parecían multiplicarse.

Harland abarcó todo aquello con la mirada, Leick dijo:

—Son hermosos, ¿verdad? No costó mucho trabajo transplantarlos. Tuvimos que traerlos por el río desde bastante lejos, e irlos a buscar a un lugar de clima parecido a éste. De no ser así se hubiesen marchitado con toda seguridad. Plantamos setenta, pero algunos se van muriendo.

Harland asintió en silencio. No podía hablar. Sentía en la garganta la opresión del llanto. Leick siguió hablando. Experimentaba una profunda sensación de dicha al recordar el trabajo realizado con tanto amor.

—Sí, fue una labor magnífica. Tuvimos que cercar cada árbol y cavar en torno a él un hoyo que durante el verano había de estar siempre lleno de fango fresco. Así conseguimos que las raíces fueran saliendo a flote. Después, cuando llegó el invierno con sus inevitables heladas, los trajimos aquí, transportándolos en trineos sobre el hielo. Oportunamente habíamos cavado los nuevos hoyos, igualado el terreno e incluso plantado matas de hierba. Éramos unos treinta hombres, ocupados febrilmente en la tarea de plantar los árboles y arreglar la tierra. Los demás tenían trabajo suficiente para construir la casa. —Luego añadió pausadamente—: Mire, ahí la tiene.

Hasta entonces habían seguido la corriente principal que bordeaba la ribera norte del río. Pero últimamente habían virado y avanzaban por el centro. Desde allí se veía claramente la casa. No estaba construida con troncos, según la costumbre de la selva, sino con vigas y tablas bien aserradas. Era de mucho fondo, pero de escasa altura, con anchas galerías y una gran chimenea cuadrangular. Grandes arbustos nacían junto a sus paredes, y alrededor crecía la hierba jugosa y fresca.

Mientras la contemplaba ávidamente, Harland vio que de su interior salía una mujer y se dirigía al desembarcadero, situado a un cuarto de milla de distancia.

Vestía de blanco. Harland observó la rítmica gracia de su paso. Sólo por eso la habría reconocido en cualquier parte. Había en su manera de andar algo característico, indescriptible. No basta con decir que sabía mantenerse erguida, con la cabeza alta y las piernas ágiles. Era algo más, una gracia elegante y serena que trascendía de ella al avanzar. Nunca parecía tener prisa ni caminar con demasiada rapidez. No obstante, Harland sabía por experiencia que era a veces difícil resistir su marcha, por leve y dulce que pareciese. Para hacer honor a su oficio, a la sazón casi olvidado, intentó describir con palabras su modo de andar. Al verla aproximarse al desembarcadero, al que también se acercaba el bote, tuvo la sensación de que se hallaba en un salón y ella iba a saludarle con una reverencia. Sin que sucediese realmente, Harland creyó verla recogerse la falda graciosamente con los dedos e inclinarse. El traje que llevaba añadía un nuevo encanto a su figura.

Junto al desembarcadero se extendía una senda, y por ella, siguió avanzando la grácil figura mientras la canoa se acercaba. Al fin, ésta se detuvo, Harland saltó y pisó los leños que formaban el desembarcadero. No pudo entonces verla claramente, pues tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero distinguió su vestido blanco y sintió las manos de ella en las suyas. Después escuchó su voz, que en los últimos y sombríos meses, transcurridos ya para siempre, había recordado tan claramente.

—Bienvenido al hogar, Dick —dijo ella, y al ver la agonía retratada en los ojos de Harland, añadió en un murmullo—: ¡Oh, querido!

Y lo abrazó fuertemente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.