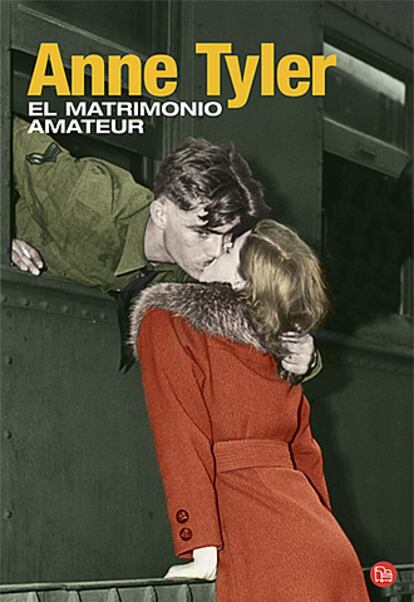

El matrimonio amateur

Anne Tyler explora los hilos que sostienen a una pareja incompatible y las consecuencias de su unión a lo largo de tres generaciones. Tyler obtuvo en 1988 el Premio Pulitzer por la novela Ejercicios respiratorios

A la venta a partir del 10 de mayo

Fragmento del capítulo 1

Vox pópuli

En el barrio cualquiera habría podido contar cómo se habían conocido Michael y Pauline.

Ocurrió un lunes por la tarde, a principios de diciembre de 1941. Era un día normal y corriente en St. Cassian, una modesta calle de estrechas casas adosadas típicas de la zona este de Baltimore, pequeños hogares muy bien cuidados entre los que se intercalaban tiendas no más grandes que salitas de estar. Las gemelas Golka, con idénticas pañoletas, comparaban los coloretes del escaparate de la droguería Sweda. La señora Pozniak salió de la ferretería con una diminuta bolsa de papel marrón que tintineaba. El Ford Model B del señor Kostka pasó despacio, seguido por el Chrysler Airstream de un desconocido, que produjo un elegante silbido; luego pasó Ernie Moskowicz en la maltrecha bicicleta de reparto del carnicero.

En el colmado Anton —un cuchitril oscuro y abarrotado con un mostrador de madera con forma de L y estantes que llegaban hasta el techo—, la madre de Michael envolvía dos latas de guisantes para la señora Brunek. Las ató fuertemente y se las entregó sin sonreír, sin un «Hasta pronto» ni un «Me alegro de verla». (La señora Anton no había tenido una vida fácil.) Uno de los hijos de la señora Brunek —¿Carl? ¿Paul? ¿Peter? Todos se parecían mucho— pegó la nariz al cristal de la vitrina de las golosinas. Una tabla de madera del suelo crujió cerca del expositor de cereales, pero no eran más que los huesos del viejo edificio, que se asentaban un poco más en la tierra.

Michael estaba colocando pastillas de jabón Woodbury en los estantes, detrás de la parte izquierda, la más larga, del mostrador. Tenía veinte años; era un joven alto e iba vestido con prendas mal combinadas; tenía el pelo muy negro y lo llevaba demasiado corto; la cara era demasiado delgada, con un oscuro bigote que, pese a que se afeitaba con frecuencia, no tardaba en volver a aparecer. Estaba amontonando las pastillas de jabón formando una pirámide: una base de cinco pastillas, un piso de cuatro, otro piso de tres , aunque su madre había declarado en más de una ocasión que prefería una disposición más compacta y menos creativa.

De pronto se oyó: ¡Tilín, tilín! y ¡Zas!, y lo que a primera vista parecía un torrente de jovencitas irrumpió por la puerta. Con ellas entraron una ráfaga de aire frío y el olor a gases de tubo de escape. «¡Socorro!», chilló Wanda Bryk. Su mejor amiga, Katie Vilna, rodeaba con el brazo a una chica desconocida ataviada con un abrigo rojo, a la que otra joven apretaba la sien derecha con un pañuelo manchado de sangre.

—¡Está herida! ¡Necesita ayuda! —gritó Wanda.

Michael dejó de amontonar pastillas de jabón. La señora Brunek se llevó una mano a la mejilla, y Carl o Paul o Peter aspiró produciendo un silbido. Pero la señora Anton ni siquiera pestañeó.

—¿Por qué la habéis traído aquí? —preguntó—. Llevadla a la droguería.

—La droguería está cerrada —dijo Katie.

—¿Cerrada?

—Eso dice en la puerta. El señor Sweda se ha alistado en los guardacostas.

—¿Que ha hecho qué?

La chica del abrigo rojo era muy guapa, pese al hilillo de sangre que resbalaba junto a una de sus orejas. Era más alta que las dos chicas del vecindario, pero más espigada, de complexión más delgada, con una melena corta de cabello rubio oscuro, cortado a capas; su labio superior tenía dos picos tan marcados que parecían dibujados con bolígrafo. Michael salió de detrás del mostrador para verla mejor.

—¿Qué ha pasado? —preguntó, sólo a ella, mirándola de hito en hito.

—¡Trae una tirita! ¡Trae yodo! —le ordenó Wanda Bryk. Había ido a la escuela primaria con Michael, y por lo visto se creía autorizada para darle órdenes.

—He saltado de un tranvía —dijo la chica.

Tenía una voz grave y ronca que contrastaba con la débil y aguda voz de Wanda. Sus ojos eran de un azul violáceo, como los pensamientos. Michael tragó saliva.

—Hay un desfile en Dubrowski Street —iba explicando Katie a los demás—. Los seis hijos de los Szapp se han alistado, ¿no os habéis enterado? Y también un par de amigos suyos. Han hecho una pancarta: «¡Preparaos, japoneses! ¡Vamos a por vosotros!», y todo el mundo ha salido a despedirlos. Se ha congregado tanta gente que apenas podían circular los automóviles. Y Pauline, que volvía a casa del trabajo (hoy todos cierran antes de la hora), va y salta de un tranvía en marcha para unirse a la multitud.

El tranvía no podía circular muy deprisa si el tráfico estaba casi detenido, pero nadie lo comentó. La señora Brunek emitió un murmullo de comprensión. Carl o Paul o Peter dijo:

—¿Me dejas ir, mamá? ¿Me dejas? ¿Puedo ir a ver el desfile?

—Pensé que debíamos apoyar a nuestros chicos —le dijo Pauline a Michael.

Michael volvió a tragar saliva y dijo:

—Ya, claro.

—Si te quedas lela no vas a poder ayudar mucho a nuestros chicos —observó la chica que sujetaba el pañuelo. Su tono, tolerante, indicaba que Pauline y ella eran amigas, aunque ella era menos atractiva: morena, con expresión reposada y unas cejas tan largas y rectas que parecía no tener emociones.

—Creemos que se ha golpeado la cabeza contra una farola —añadió Wanda—, pero con todo el jaleo, nadie estaba seguro. Ha aterrizado en nuestras faldas, por así decirlo, y esta chica, Anna, iba detrás de ella. «¡Jesús!», he dicho yo. «¿Estás bien?» Bueno, alguien tenía que hacer algo; no podíamos dejarla morir desangrada. ¿No tenéis tiritas?

—Esto no es ninguna farmacia —dijo la señora Anton. Y entonces, por asociación de ideas, añadió—: ¿Qué mosca le ha picado a Nick Sweda? ¡Como mínimo debe de tener treinta y cinco años!

Mientras tanto, Michael se había apartado de Pauline y se había reunido con su madre detrás de la parte más corta del mostrador, donde estaba la caja registradora. Se agachó, desapareció unos instantes, y volvió a aparecer con una caja de puros en las manos.

—Vendajes —explicó.

No eran tiritas, sino un anticuado rollo de algodón envuelto con papel azul oscuro, igual que el de los ojos de Pauline, un carrete de esparadrapo blanco y una botella de tintura de yodo de color sangre de buey. Wanda se adelantó para agarrarlos, pero no, Michael desenrolló él mismo el algodón y arrancó un pedazo de una esquina. Lo empapó con tintura de yodo y salió de detrás del mostrador para colocarse frente a Pauline.

—Déjame ver —dijo.

Hubo un silencio respetuoso y atento, como si todo el mundo comprendiera que aquel momento era muy importante; hasta la chica del pañuelo, a la que Wanda había llamado Anna, aunque ella no podía saber que Michael Anton era, por lo general, el chico más reservado del barrio. Anna le apartó el pañuelo de la sien a Pauline. Michael le levantó un mechón de su cabello, como quien separa el pétalo de una flor, y empezó a aplicarle el pedazo de algodón. Pauline se quedó muy quieta.

La herida era una línea roja de cinco centímetros, larga pero no profunda, y ya se estaba cerrando.

—Ah —dijo la señora Brunek—. No va a necesitar puntos.

—¡Eso no lo sabemos! —gritó Wanda, reacia a abandonar el dramatismo.

Pero Michael confirmó:

—No es nada.

Arrancó otro pedazo de algodón y se lo aplicó a Pauline en la sien, sujetándolo con dos trozos de esparadrapo entrecruzados. Ahora Pauline parecía la víctima de una pelea de historieta, y se rió, como si lo supiera. Resultó que tenía un hoyuelo en cada mejilla.

—Muchas gracias —le dijo a Michael—. Ven a ver el desfile con nosotras.

—De acuerdo —aceptó él.

Así de fácil.

—¿Puedo ir yo también? —preguntó el hijo de la señora Brunek—. ¿Puedo ir, mamá? ¡Por favor!

—¡Chssst! —dijo la señora Brunek.

—Pero ¿quién me va a ayudar en la tienda? —le preguntó la señora Anton a Michael.

Michael, como si no la hubiera oído, se dio la vuelta para descolgar su chaqueta del perchero que había en un rincón. Era una chaqueta de colegial, de gruesa tela a cuadros grises. Michael se la puso y se la dejó desabrochada.

—¿Listas? —preguntó a las chicas.

Los otros se quedaron mirándolo: su madre y la señora Brunek, y Carl o Paul o Peter, y la anciana y menuda señora Pelowski, que casualmente se acercaba a la tienda en el preciso instante en que Michael y las cuatro chicas salían disparados por la puerta.

—¿Qué ? —preguntó la señora Pelowski—. ¿Qué demonios ? ¿Adónde ?

Michael ni siquiera aminoró el paso. Ya había recorrido media manzana, con tres chicas detrás y una cuarta junto a él. Pauline se había agarrado del brazo de Michael y caminaba junto a él con su brillante abrigo rojo.

Ya entonces, dijo más tarde la señora Pelowski, supo que Michael estaba perdido.

En realidad, «desfile» era una palabra demasiado formal para describir el tumulto de Dubrowski Street. Varias docenas de jóvenes caminaban por el centro de la calzada, eso era verdad, pero todavía iban vestidos de civil y ni siquiera intentaban marcar el paso. El hijo mayor de John Piazy llevaba la gorra de marinero de John de la Gran Guerra. Otro chico, de nombre desconocido, se había echado sobre los hombros, a modo de capa, una manta reglamentaria del ejército. Formaban un desgreñado, andrajoso y descuidado pequeño regimiento, con las caras cortadas y las narices goteando de frío.

Aun así, la gente estaba entusiasmada. Agitaba letreros y banderas americanas hechos en casa y la primera página del Baltimore Sun. Vitoreaba los discursos, cualquier discurso, cualquier frase que gritara alguien por encima de las cabezas de los demás. «¡Por Año Nuevo ya habréis vuelto a casa, chicos!», exclamó un individuo con orejeras, y «¡Por Año Nuevo! ¡Hurra!», se oyó circular en zigzag por la multitud.

Cuando apareció Michael Anton con cuatro chicas, todo el mundo dio por hecho que él también había ido a alistarse. «¡A por ellos, Michael!», gritó alguien. Aunque la esposa de John Piazy dijo: «Ah, no. Su madre se moriría, pobrecilla, con todo lo que ha sufrido ya».

Una de las cuatro chicas, la que iba de rojo, preguntó:

—¿Vas a ir, Michael?

No era más que una desconocida, pero muy atractiva. El rojo de su abrigo realzaba el resplandor natural de su piel, y el vendaje de la frente le daba un aire desenfadado y alocado. No es de extrañar que Michael le lanzara una larga y reflexiva mirada antes de contestar.

—Pues —dijo al fin, y entonces dio una pequeña sacudida con los hombros—. ¡Pues claro que sí! —dijo.

Todos los que estaban cerca de él lo aclamaron a gritos, y otra de las chicas —Wanda Bryk, de hecho— empujó a Michael hasta que éste se hubo mezclado con los jóvenes que caminaban por el centro de la calle. Leo Kazmerow iba a su izquierda; las cuatro chicas correteaban por la acera a su derecha.

«¡Te queremos, Michael!», gritó Wanda, y Katie Vilna dijo: «¡Vuelve pronto!», como si fuera a embarcarse hacia las trincheras en aquel preciso instante.

Y Michael quedó olvidado. La corriente lo arrastró y lo sustituyeron otros jóvenes. Davey Witt, Joe Dobek, Joey Serge. «¡Id a enseñarles a esos japos con quién se la están jugando!», gritaba el padre de Davey. Pues al fin y al cabo, iba diciendo un hombre, ¿quién sabía cuándo tendrían otra ocasión de vengarse por lo de Polonia? Una anciana lloraba. John Piazy le decía a todo el mundo que ninguno de sus hijos conocía el significado de la palabra «miedo». Y varias personas estaban empezando la típica conversación de «dónde estabas tú cuando se supo». Uno no se había enterado hasta aquella mañana; estaba enterrando a su madre. Otro se había enterado enseguida; había oído el primer anuncio de la radio, pero lo había descartado creyendo que se trataba de otro engaño de Orson Welles. Y una mujer estaba en la bañera cuando su marido llamó a la puerta. «No te lo vas a creer», le dijo él. «Me quedé allí sentada —dijo ella—, sin moverme, hasta que se enfrió el agua».

Wanda Bryk volvió con Katie Vilna y la chica morena, pero sin la de rojo. La chica de rojo se había esfumado. Era como si se hubiera ido a la guerra con Michael Anton, comentó alguien.

Todos se dieron cuenta; todos los que, entre aquella multitud, conocían a Michael. Fue lo bastante sorprendente para que se fijaran y lo comentaran unos con otros, y lo recordaran durante cierto tiempo.

Al día siguiente se supo que habían rechazado a Leo Kazmerow porque era daltónico. ¡Daltónico!, decía la gente. ¿Acaso necesitabas distinguir los colores para luchar por tu país? A menos que no pudiera reconocer el color del uniforme de otro soldado, claro. Si estaba apuntando a alguien con su arma en medio de una batalla, por ejemplo. Pero todo el mundo estuvo de acuerdo en que había maneras de solucionar eso. ¡Que lo pongan en un barco! ¡Que lo sienten detrás de un cañón y que le enseñen dónde tiene que apuntar!

Esa conversación tuvo lugar en el colmado Anton. La señora Anton estaba hablando por teléfono, pero tan pronto como colgó, alguien le preguntó:

—¿Y qué noticias hay de Michael, señora Anton?

—¿Noticias? —dijo ella.

—¿Se ha marchado ya?

—Michael no va a ir a ninguna parte —afirmó la señora Anton.

La señora Pozniak, la señora Kowalski y una de sus hijas se miraron. Pero nadie quiso discutir. La señora Anton había perdido a su marido en 1935, y luego, dos años más tarde, a su primogénito, el atractivo y encantador Danny Anton, que murió de una enfermedad degenerativa que se lo llevó centímetro a centímetro y músculo a músculo. Desde entonces, la señora Anton ya no era la misma, y ¿quién podía recriminárselo?

La señora Pozniak pidió un paquete de cereales Cream of Wheat, jabón Fels Naptha y una lata de judías en salsa de tomate Heinz. La señora Anton puso cada artículo, cansinamente, encima del mostrador. Era una mujer muy seria, gris de pies a cabeza. No sólo su cabello era gris, sino también la piel, fláccida y apagada, y los ojos sin brillo, y el deformado y desgastado jersey de hombre que llevaba encima de un vestido de algodón a cuadros. Tenía la costumbre de mirar por encima del cliente mientras lo atendía, como si abrigara esperanzas de que apareciera alguien más, alguien más interesante.

Entonces sonó el timbre de la puerta y entró una chica con un abrigo rojo, con un paquete envuelto con papel en las manos.

—¿Señora Anton? —dijo—. ¿Se acuerda de mí?

La señora Pozniak no había terminado su pedido. Se dio la vuelta, con un dedo apoyado en la lista de la compra, y abrió la boca para protestar.

—Me llamo Pauline Barclay —explicó la chica—. Me hice un corte en la frente y su hijo me lo curó. Le he tejido una bufanda. Espero que no sea demasiado tarde.

—Demasiado tarde ¿para qué? —preguntó la señora Anton.

—¿Todavía no se ha marchado Michael al frente?

—¿Al frente?

La señora Anton pronunció aquella palabra separando un poco las dos sílabas, como si se atascara. Daba la impresión de que se estaba imaginando la fachada de una casa, o la cara de alguien.

Antes de que Pauline pudiera explicarse mejor, la puerta volvió a tintinear al abrirse y apareció Michael con su andrajosa chaqueta a cuadros. Debía de haber visto a Pauline en la calle; se notó por el fingido respingo de sorpresa.

—¡Pauline! ¡Eres tú! —dijo. (Nunca se le había dado bien el teatro.)

—Te he tejido una bufanda —replicó ella. Le mostró el paquete sujetándolo con sus manos enguantadas e inclinó la cara, de delicadas facciones. La pequeña tienda estaba tan abarrotada que las narices de Pauline y Michael casi se tocaban.

—¿Es para mí? —dijo Michael.

—Para que te la lleves al frente.

Michael le lanzó una fugaz mirada a su madre. Luego tomó a Pauline por el codo y dijo:

—Vamos a beber una Coca-Cola.

—Ah, bueno, me parece

—¿Michael? Acaban de hacerme otro pedido por teléfono —dijo la señora Anton.

Pero Michael contestó:

—No tardaré —y condujo a Pauline hasta la puerta.

Dejaron atrás un espacio mayor del que habían ocupado, o eso pareció.

La señora Pozniak hizo una larga pausa, por si la señora Anton tenía algo interesante que decir. Pero no. Miraba con seriedad a su hijo mientras pasaba una mano por los bordes de la caja de Cream of Wheat, como si quisiera cuadrar las esquinas.

La señora Pozniak carraspeó y pidió una botella de melaza.

Las ventanas de los salones de St. Cassian Street estaban decoradas con motivos militares; de la noche a la mañana, las vírgenes benditas, los caniches de porcelana y las flores de seda habían sido sustituidos por banderas americanas, lazos de cinta de color rojo, blanco y azul y libros de geografía de primaria abiertos por la página del mapa de Europa. Aunque, en algunos casos, los artículos religiosos permanecieron en su sitio. Las hojas de palma del Domingo de Ramos de la señora Szapp, por ejemplo, siguieron donde estaban incluso después de que engancharan una bandera con seis estrellas de raso al marco de madera de la ventana. Y ¿por qué no? Cuando todos tus hijos arriesgaban la vida por su país, necesitabas toda la mediación que pudieras conseguir.

El señor Kostka preguntó a Michael en qué cuerpo del ejército se había alistado. Fue en la droguería Sweda, que había vuelto a abrir, regentada ahora por el cuñado del señor Sweda. Michael y Pauline estaban sentados a una de las mesas con tablero de mármol; desde hacía unos días, se los veía juntos a menudo.

—En el Ejército de Tierra —contestó Michael, y el señor Kostka repuso:

—¿En serio? Pensé que te alistarías en la Marina.

—Es que me mareo —confesó Michael.

—Pues mira, jovencito, el Ejército de Tierra no te va a mandar al frente en automóvil, ¿sabes? —le espetó el señor Kostka.

Michael puso cara de susto.

—¿Y cuándo te vas al campamento? —inquirió el señor Kostka.

Michael hizo una pausa, y luego respondió:

—El lunes.

—¡El lunes! —era sábado—. ¿Ya ha encontrado tu madre a alguien que la ayude en la tienda?

Uf, agudo; muy agudo. Todo el mundo sabía que la señora Anton no tenía ni idea de que Michael se había alistado. Pero ¿quién iba a decírselo? Hasta la señora Zack, famosa por entrometerse en todo, afirmaba que no tenía valor para hacerlo. Todos estaban esperando que lo hiciera Michael; pero allí estaba él, tomándose una Coca-Cola con Pauline, y lo único que dijo fue:

—Estoy seguro de que encontrará a alguien.

Pauline volvía a ir vestida de rojo. Por lo visto el rojo era su color favorito. Un jersey rojo sobre una impecable blusa blanca con cuello redondo. Ahora ya se sabía que vivía en un barrio al norte de Eastern Avenue; que ni siquiera era católica; que trabajaba de recepcionista en la agencia inmobiliaria de su padre. Y ¿cómo se sabía eso? Pues gracias a Wanda Bryk, que de la noche a la mañana se había convertido en la mejor amiga de Pauline. Fue Wanda quien aseguró a todos que Pauline era la persona más simpática del mundo. ¡Y tan divertida! ¡Tan vivaracha! Siempre estaba planeando alguna diablura. Pero había otros que tenían sus reservas. Los que ahora estaban sentados en la heladería, por ejemplo. ¿Creen que no aguzaban el oído para oír las tonterías que Pauline pudiera estar metiéndole en la cabeza a Michael? Y además la veían reflejada en el espejo que había detrás del mostrador. Veían cómo agachaba la cabeza y escondía la cara, toda recatada, con sus hoyuelos en las mejillas, jugueteando, coqueta, con la pajita de su Coca-Cola. La oyeron murmurar que no podría pegar ojo por las noches, que iba a sufrir mucho por él. ¿Qué derecho tenía ella a sufrir por él? ¡Pero si apenas lo conocía! Michael era uno de ellos, uno de los muchachos predilectos del barrio, aunque hasta ahora nunca lo habían considerado un tipo romántico. (Desde hacía unos días, unas cuantas chicas, Katie Vilna y algunas más, habían empezado a preguntarse si tendría cualidades insospechadas.)

La anciana señora Jakubek, que se estaba tomando un agua de Seltz en la barra con la señora Pelowski, explicó que la noche anterior se había acercado a Pauline en el cine y le había dicho que se parecía a Deanna Durbin.

—Es la verdad, se parece un poco —se defendió—. Ya sé que ella es rubia, pero tiene la misma ay, no sé cómo decirlo, esa piel suave y blandita, como para hincarle el diente. Pues ¿sabes qué me contestó ella? «¿Deanna Durbin?», dijo. «¡No es verdad! ¡Yo soy como soy! ¡No me parezco a nadie!»

La señora Pelowski chasqueó la lengua, solidarizándose con su amiga, y repuso:

—Y tú sólo intentabas ser amable con ella.

—A mí me encantaría que alguien me dijera que me parezco a Deanna Durbin.

La señora Pelowski echó el cuerpo hacia atrás, sin bajarse del taburete, y examinó a la señora Jakubek.

—Oye, pues ¿sabes que te pareces? La forma de la barbilla, un poco —dijo.

—Yo sólo puedo pensar en la pobre madre de Michael. Y esa chica no es nadie, no tiene raíces. Ni siquiera es ucraniana. ¡Ni italiana! Si fuera italiana, podría aceptarlo. ¡Pero una «Barclay»! Michael y ella no tienen absolutamente nada en común.

—Es como Romeo y Julieta —observó la señora Pelowski.

Ambas cavilaron un momento; luego volvieron a mirar hacia el espejo. Vieron que Pauline estaba llorando, y que Michael se había inclinado sobre la mesa para sujetarle con ambas manos aquella cabeza que parecía un crisantemo.

—La verdad es que parecen muy enamorados —afirmó la señora Jakubek.

Aquella noche había una gran fiesta de despedida en honor a Jerry Kowalski. Los Kowalski siempre armaban más jaleo que nadie. Otras familias habían despedido a sus hijos aquella misma semana y no habían organizado más que una sencilla cena hogareña, pero los Kowalski alquilaron el salón de actos de la Asociación de Hijos de Varsovia y contrataron a Lenny Zee y los Dulcetones para que tocaran. La señora Kowalski y su madre cocinaron durante días; llevaron barriles gigantescos de cerveza. Invitaron a toda la parroquia de St. Cassian, así como a unos cuantos miembros de la de St. Stan.

Y asistieron todos, por supuesto. Hasta había niños de pecho y críos de varias edades; incluso fue el señor Zynda en su silla de ruedas de madera con asiento de mimbre. La señora Anton llegó con una blusa con volantes y una falda con peto ribeteado que la hacía parecer más gris que nunca, y Michael llevaba un traje que le quedaba pequeño y que seguramente había heredado de su padre. Las muñecas, desnudas y bastas, le asomaban por las mangas. En la barbilla tenía un trocito de papel higiénico blanco pegado a un corte.

Pero ¿dónde estaba Pauline?

No cabía duda de que la habían invitado, al menos implícitamente. «Ven con quien quieras», le había dicho la señora Kowalski a Michael (delante de su madre, nada menos. Bueno, la señora Kowalski tenía fama de pícara). Pero las únicas chicas que había allí eran las del barrio, y cuando empezó a sonar la primera polca, fue Katie Vilna quien se acercó a Michael y lo arrastró a la pista de baile. Era la más atrevida del grupo. Le tomó la mano con fuerza, a pesar de que él ofrecía resistencia. Al final, Michael cedió y empezó a brincar torpemente, mirando de vez en cuando hacia la puerta como si esperara ver aparecer a alguien por ella.

El salón de actos de la Asociación era una especie de almacén, con suelo de madera astillado y vigas de metal, iluminado con bombillas desnudas colgadas del techo. Pegadas a la pared del fondo había unas cuantas mesas de juego cubiertas con manteles bordados a mano, verdaderas reliquias, y era allí donde se habían reunido las mujeres más ancianas, inspeccionando los pierogi de la señora Kowalski y colocando bien, con mucho remilgo, los ramitos de perejil de adorno cada vez que alguno de los hombres se acercaba a llenarse el plato. Cuando se retiraban y se quedaban de pie contemplando el baile, solían agarrarse las manos sobre el estómago como si llevaran encima un delantal que se las tapara, aunque ninguna de ellas llevaba delantal. Hicieron comentarios sobre los ágiles pasos del abuelo Kowalski, sobre la evidente frialdad entre los Wysocki (recién casados) y, como es lógico, sobre el increíble descaro de Katie Vilna.

—Esa chica es una desvergonzada —aseveró la señora Golka—. Me moriría de vergüenza si alguna de mis hijas persiguiera a un chico de ese modo.

—De todos modos, no tiene muchas posibilidades, con esa tal Pauline rondando por aquí.

—Por cierto, ¿dónde está Pauline? ¿No os parece que debería estar aquí?

—No va a venir —anunció Wanda.

Wanda se les había acercado sin que ellas se dieran cuenta, pues la música había apagado el ruido de sus pasos; de otro modo, las mujeres jamás habrían hecho aquel comentario sobre Katie. Wanda se sirvió una kielbasa* en el plato y dijo:

—Pauline está ofendida porque Michael no ha pasado a recogerla.

—¿Pasar a recogerla?

—Por su casa.

—Pero ¿por qué ?

—Michael no quería molestar a su madre. Ya saben cómo se pone a veces la señora Anton. Le dijo a Pauline que se encontrarían aquí; fingirían que habían tropezado el uno con el otro por casualidad. Y al principio a ella le pareció bien, pero creo que después se lo pensó mejor, porque esta noche, cuando la he llamado por teléfono, me ha dicho que no pensaba venir. Me ha dicho que ella es la clase de chica de la que un chico debería sentirse orgulloso, y no avergonzado y acobardado.

Wanda se dirigió hacia la mesa de los postres, dejando tras ella un rastro de silencio.

—Bueno, tiene razón —concluyó la señora Golka—. Las chicas tienen que marcar ciertas pautas.

—Pero él sólo lo ha hecho pensando en su madre.

—Ya, pero ¿de qué le va a servir eso, si me permites preguntarlo, cuando Dolly Anton esté muerta y enterrada y Michael se haya convertido en un triste solterón?

—¡Por el amor de Dios! —exclamó la señora Pozniak—. ¡El chico sólo tiene veinte años! Le queda mucho todavía para convertirse en un triste solterón.

La señora Golka no parecía convencida. Seguía con la mirada a Wanda.

—Pero ¿lo sabe él? —preguntó—. ¿O no lo sabe?

—Si sabe ¿qué?

—Si sabe que Pauline está enfadada. ¿Se lo ha dicho Wanda?

Varias mujeres empezaron a inquietarse.

—¡Wanda! —gritó una—. ¡Wanda Bryk!

Wanda se dio la vuelta, con el plato en alto.

—¿Ya le has dicho a Michael que Pauline no piensa venir?

—No, ella quiere hacerlo sufrir —contestó Wanda; se dio la vuelta de nuevo y, con un rápido movimiento, tomó una pasta de una fuente.

Hubo otro silencio, y luego las mujeres dijeron a la vez:

—Ah.

Los Dulcetones dejaron de tocar y el señor Kowalski dio unos golpecitos en el micrófono, produciendo una serie de ruidos rasposos y estridentes que recorrieron la sala.

—En nombre de Barbara y en el mío propio —dijo. Tenía los labios demasiado cerca del micrófono, y cada B producía una explosión. Varias personas se taparon los oídos. Mientras tanto, los niños jugaban al pilla pilla, y los bebés intentaban dormirse en los nidos que sus madres les habían hecho con los abrigos; varios jóvenes que estaban cerca de los barriles de cerveza se estaban poniendo cada vez más gritones y fanfarrones.

De modo que nadie se fijó en que Michael se había escabullido. O quizá no se escabulló; quizá se marchó sin ningún disimulo. Hasta su madre estaba entonces concentrada en lo que ocurría, en los discursos para desearle suerte a Jerry, en la oración del padre Pasko, en los vítores y los aplausos.

En cambio, sí se fijaron en Michael cuando regresó, eso sin duda. Entró por la gran puerta de tablones, tan valiente, con Pauline de la mano. Y cuando la ayudó a quitarse el abrigo —algo que nadie se había dado cuenta de que Michael supiera hacer— resultó que Pauline llevaba un vestidito negro que la diferenciaba de las otras chicas con sus chalecos acordonados, sus blusas fruncidas con cintas y sus faldas bordadas de volantes. Pero lo que llamó más la atención fueron sus ojos, que estaban húmedos. Cada una de aquellas largas pestañas era una púa mojada y separada de las demás. Y la sonrisa que le dirigió a Wanda Bryk fue la sonrisa lánguida, compungida y contrita de quien acaba de pasar un rato llorando.

En fin, resultaba evidente que Michael y ella habían estado hablando.

Pauline miró a Michael con expectación; él hizo acopio de valor, se puso derecho y volvió a tomar a Pauline de la mano. Entró con ella en la sala, pasó por delante del micrófono donde Jerry se había quedado plantado, con una sonrisa tonta en los labios; por delante del acordeonista, que coqueteaba con Katie; y llegó junto a las mujeres que estaban sentadas en su corrillo de sillas plegables.

—Mamá —le dijo a su madre—, te acuerdas de Pauline, ¿verdad?

Su madre tenía un plato apoyado en el borde de su regazo, sujeto con ambas manos; en el plato, un trozo de remolacha nadaba en salsa de rábano picante. Levantó la cabeza y lo miró con gesto sombrío.

—Pauline es mi novia, por así decirlo —dijo Michael.

Pese a lo tarde que era, el ruido era ensordecedor (con tanto niño cansado suelto), pero donde estaba sentada la señora Anton el silencio se extendió como las ondas que se forman alrededor de una piedra al caer al agua.

Pauline dio un paso adelante; esta vez compuso una sonrisa sentida y se le marcaron mucho los hoyuelos.

—¡Vamos a ser muy buenas amigas, señora Anton! —dijo—. Nos haremos compañía mientras Michael esté fuera.

—¿Fuera? —dijo la señora Anton.

Pauline siguió sonriéndole. A pesar de las pestañas húmedas, tenía una especie de júbilo natural. Su piel parecía emanar luz.

—Me he alistado en el ejército, mamá —anunció Michael.

La señora Anton se quedó de piedra. Entonces se puso en pie, pero de un modo tan vacilante que la mujer que estaba a su lado se levantó también y le quitó el plato de las manos. La señora Anton lo soltó sin siquiera mirarla. Dio la impresión de que, de no ser por la intervención de la otra, ella lo habría dejado caer al suelo.

—No puedes hacer eso —le dijo a Michael—. Eres lo único que me queda. Jamás te obligarían a alistarte.

—Pues me he alistado. El lunes tengo que presentarme para la instrucción.

La señora Anton se desmayó.

Cayó de una forma muy extraña, en vertical, no desplomándose hacia atrás sino hundiéndose despacio, completamente erguida, en los pliegues de su falda. (Como cuando la bruja malvada se fundía en El mago de Oz, así lo describió más tarde un niño.) Habrían podido sujetarla, pero nadie fue lo bastante rápido. También Michael se quedó mirando, estupefacto, hasta que su madre llegó al suelo. Entonces dijo: «¿Mamá?»; se arrodilló de golpe junto a ella y empezó a darle palmadas en las mejillas. «¡Mamá! ¡Dime algo! ¡Despierta!»

—Apártate y déjala respirar —le ordenaron las mujeres. Se levantaron, retiraron las sillas y echaron de allí a los hombres—. Tumbadla. Bajadle la cabeza —la señora Pozniak agarró a Pauline por los codos y la hizo a un lado. La señora Golka envió a una de sus gemelas a buscar agua.

—¡Llamen a un médico! ¡Llamen a una ambulancia! —gritaba Michael, pero las mujeres le dijeron:

—Se pondrá bien —y una de ellas, la señora Serge, una viuda, exhaló un suspiro y dijo:

—Déjala descansar, pobrecilla.

La señora Anton abrió los ojos, miró a Michael y volvió a cerrarlos.

Dos mujeres la ayudaron a incorporarse; después la levantaron y la sentaron en una silla, sin parar de decir:

—Te pondrás bien. Tranquila, con calma.

Cuando se hubo sentado, la señora Anton se dobló por la cintura y se tapó la cara con ambas manos. La señora Pozniak le dio unas palmadas en el hombro y chasqueó débilmente la lengua.

Michael se quedó a cierta distancia, con las manos metidas bajo las axilas. Unos cuantos hombres le daban palmadas en la espalda para tranquilizarlo, pero no parecía que eso sirviera de nada. Y Pauline se había esfumado. Ni siquiera Wanda Bryk la había visto marcharse.

Los Dulcetones se paseaban sin saber qué hacer entre sus instrumentos; unos niños se estaban peleando; Jerry Kowalski seguía plantado junto al micrófono, con la boca abierta. Había un velo de humo de cigarrillo suspendido bajo las altas vigas. Olía a col en vinagre y a sudor. Las mesas estaban arrasadas: había platos casi vacíos con restos de jugos amarronados, cucharas de servir manchando los manteles, ramitos de perejil mustios y enmarañados.

Más tarde todos coincidieron en que aquella fiesta había sido un error. Dijeron que no organizas una fiesta cuando tus hijos se marchan de casa para ir a morir a la guerra.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.