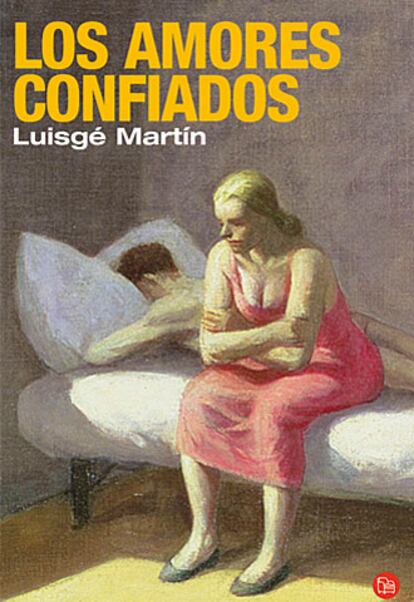

Los amores confiados

Luisgé Martín propone en Los amores confiados una amarga reflexión sobre los estragos de los celos en el amor y sobre los del propio amor en la vida

A la venta a partir del 5 de junio.

Fragmento

Uno de mis mejores amigos, Toni Mondragón, es psicólogo clínico, y hace muchos años, cuando compartíamos correrías, solía contarme las historias más singulares de los pacientes que trataba, disfrazando siempre sus nombres y sus datos particulares para que la chismorrería no desbaratara el secreto profesional que había jurado. Su consulta, situada en un piso bastante señorial de la calle Barquillo que él usaba además para fornicar con sus amantes, a pesar de que no había camas ni divanes, era pequeña y no tenía todavía demasiados clientes, entre otras razones porque Toni, que acababa de licenciarse, había sido nombrado profesor ayudante de la Facultad de Psicología y pasaba casi todo el día en la universidad, haciendo investigaciones sobre drogodependencias, impartiendo algunas clases y dirigiendo también allí una consulta en la que los alumnos de los últimos cursos, para ejercitarse, atendían gratuitamente a quienes se atrevieran a servirles de conejillos de Indias. Toni elegía las historias más novelescas de cada consulta y me las contaba luego, mientras cenábamos en la casa de comidas a la que íbamos siempre antes de empezar la ronda de noche. Yo, que tengo una cierta facilidad para el asombro, le escuchaba embelesado, como si su relato, lleno de observaciones científicas y de análisis teóricos, fuera tan cautivador como el de Sherezade.

Una de las historias que le oí contar me impresionó mucho. No recuerdo los detalles con exactitud, y Toni, al que he consultado antes de escribir esto, tiene una memoria tan vaga del caso que ni siquiera está seguro de que no se trate de una invención mía, aunque los informes clínicos, que guarda desordenados en un trastero, podrían aclarar todas las dudas. Su paciente era un guardia civil que había intentado matar a su esposa y a su padre cuando descubrió que mantenían relaciones sexuales a escondidas. Al regresar a deshora a la casa cuartel, después de una inspección o de una patrulla que había durado menos tiempo del previsto, el guardia civil había entrado en el dormitorio conyugal para reposar un poco y se había encontrado allí a su mujer arrodillada en un lado de la cama, completamente desnuda y con la cabeza hundida entre las piernas de su padre, que todavía era joven y apuesto. Lo que más le había encolerizado, al parecer, no era el hecho en sí, ese adulterio de aroma benaventino, sino la humillación de que su esposa, remilgada y mojigata hasta entonces en asuntos eróticos, le estuviera haciendo a su padre una felación sin mostrar ni por asomo la repugnancia que normalmente mostraba con él. Tras unos instantes de aturdimiento, en los que debió de sentir auténtico pánico, el guardia civil desenfundó la pistola que llevaba a la cintura, apuntó a los amantes sorprendidos y disparó tres o cuatro veces hacia ellos, pero lo hizo envaradamente, sin voluntad, igual que el pelele que intenta suicidarse a la vista de todos para que alguien acuda a salvarle, de modo que las balas se fueron a incrustar en las paredes y en los muebles de la habitación sin herir a nadie.

A partir de ese momento, el ánimo del guardia civil, que había sido educado en las ideas rancias de la patria, se fue desmoronando poco a poco. No le sancionaron por el uso no reglamentario del arma, pues según sus superiores el deshonor del encornudamiento lo disculpaba suficientemente, pero él presentó su renuncia en el cuerpo antes de que transcurriera una semana y abandonó el pueblo —en Ávila o en Segovia— para marcharse a Madrid, donde quizás esperaba encontrar un resarcimiento o un remedio. Lo único que encontró, sin embargo, fue una desdicha mayor. En la ciudad descubrió que los vicios contra los que había oído predicar durante toda la vida ayudaban mucho a calmar la vergüenza, a olvidarla, y, como todos los hombres que han sido instruidos únicamente en la obediencia, al perder la disciplina de la que había dependido siempre se quedó sin guía para evitarlos. En otros tiempos habría conjurado las tentaciones siguiendo el ejemplo de su padre, pero ya no podía imaginar otra cosa de él que su pene tieso y negro. Estaba a punto de cumplir treinta años y lo había perdido todo. No sabía ni siquiera distinguir lo que era bueno de lo que era malo.

Alquiló un piso pequeño en uno de los barrios arrabaleros de Madrid y empezó a trabajar como vigilante de seguridad en unos grandes almacenes, pero no recobró el sosiego. Por las noches no conseguía dormir, y si lo hacía soñaba con cosas terribles: con pelotones de fusilamiento que le disparaban en el patio del cuartel o con su esposa dando a luz un bebé que tenía la misma cara de anciano que su padre. Comenzó a beber, y, al cabo de unos meses, le despidieron del trabajo por llegar siempre borracho y por robar latas de conserva del supermercado. La caída en los infiernos se hizo entonces más vertiginosa. Se mudó a una pensión de la calle Valverde o de la calle Ballesta y fue aprendiendo poco a poco a apaciguar sus penas con heroína. Entre los rufianes que se la vendían, además, encontró hombres de una nobleza que nunca antes había conocido. Ni los guardias civiles con los que había vivido hasta entonces en el cuartel ni los patriarcas de su familia, a los que siempre había estado oyendo presumir de hidalguía y de honra, podían igualar a esos delincuentes en virtudes. Ellos jamás le habrían robado la esposa como había hecho su padre.

Para pagarse las dosis diarias de droga robaba a los turistas que paseaban por el centro de Madrid o se prostituía con mujeres maduras a las que seducía en una discoteca de la Gran Vía frecuentada por antañones. Fue una de esas mujeres quien, enamorada de él, le condujo hasta la consulta de Toni Mondragón para que recibiera tratamiento psicológico y le ayudó a encontrar un trabajo decente. Toni, que era especialista en drogadicciones, consiguió en pocos meses que abandonara la heroína, pero al hacerlo le volvieron las pesadillas y los tormentos. Pegaba a la mujer hasta baldarla, y, aunque luego lloraba arrepentido y la compensaba con ternezas, no lograba enmendarse definitivamente. Dejó de ir a la consulta sin avisar, de repente, y Toni, que no quiso telefonear a la mujer para reclamarle el pago de las últimas sesiones, no volvió a saber nada de él.

Aquella historia del guardia civil descarriado, que yo escuchaba con embobamiento, me conmovió especialmente, pero no fue la más folletinesca de las que le oí contar a Toni en las sobremesas de la casa de comidas. Había algunas tan extravagantes que me hacían sospechar que las inventaba él o que, al menos, las adornaba con episodios exagerados para vanagloriarse. Pero a pesar de esa duda, sus relatos me fascinaban, porque en ellos era capaz de ver los laberintos de la vida transparentemente, sin esas desfiguraciones poéticas que me distraían en las novelas que leía o que yo mismo intentaba escribir. No había Kareninas ni Raskolnikovs, pero las pasiones que sentían esos hombres perturbados que acudían a la consulta en busca de salvación me emocionaban de una forma extraña, intranquilizadora, como si de la suerte que corrieran ellos pudiera depender en alguna medida la mía. Tal vez ese gusto por lo verdadero se deba a mi temperamento afeminado, pues en el fondo no hay demasiada diferencia entre la propensión casi científica por lo real y el comadreo de corrala. Las mujeres de mi familia eran costureras, y por las tardes, cuando se reunían a coser, hilvanaban las historias con la misma maestría que los hilos. Mientras zurcían o pespunteaban, iban repasando los hechos que habían sucedido durante la semana: el adulterio de un vecino, la avaricia de un familiar que acababa de disputar una herencia, la muerte de algún conocido o el infortunio de alguno de los tenderos del mercado en el que cada día, por turnos, bajaban a comprar. Yo, que era todavía un niño, me sentaba en un rincón del taller, rodeado de alfileteros, canillas, bobinas, corchetes, jaboncillos y cremalleras, y las escuchaba en silencio, fingiendo que jugaba despreocupadamente para que mi curiosidad no les hiciera silenciar los asuntos escabrosos y obscenos, que ya a esa edad eran los que más me interesaban.

Luego, cuando crecí, ese carácter de fisgador se me fue fortaleciendo, y, aunque siempre guardé celosamente las confidencias que se me hacían, en ocasiones me vi envuelto en enredos de encizañadores que me acusaban de haber inventado patrañas y de desvelar secretos de otros. Pero nunca sentí demasiada inclinación por las conspiraciones. Me gustaba conocer las intimidades de los demás sólo porque a través de ellas iba aprendiendo los misterios del alma humana, que no son tan elevados ni tan impenetrables como los filósofos afirman. Algunas de las historias que oía contar eran verdaderas obras de arte narrativo, y, fuera cual fuese su propósito, a mí me resultaban siempre edificantes. Me parecía que mi mundo literario podría nutrirse de ellas tan provechosamente como de Proust o de Ovidio, y por eso intentaba mostrarme comprensivo con las personas que tenía cerca, procurando que confiaran en mí y que me contaran sus andanzas sin ninguna vergüenza. No quiero decir que aparentara hipócritamente tener interés en las experiencias de la gente para abastecerme así de materiales literarios, sino que la curiosidad que sentía por la vida de los demás me convertía a menudo en uno de esos individuos de aire casi sacerdotal que siempre están dispuestos a escuchar a quien lo necesita. Tenía predilección por las tragedias, por los lances de amor y por las historias en las que el destino lo guía todo, prevaleciendo sobre la voluntad y el esfuerzo de los hombres. Pero en realidad me gustaba cualquier confesión, aunque fuera de venialidades. Durante mucho tiempo tuve remordimientos porque atendía con más placer a quien contaba infortunios y fracasos que a quien contaba venturas. Luego, con el paso de los años, me di cuenta de que la desdicha es mucho más ejemplar y más educativa que el triunfo, como han dicho ya tantos sabios, y que, en consecuencia, lo que a mí me cautivaba no era el sufrimiento de los otros, sino el modo en que la vida lo iba creando. Yo ya me había formado la opinión de que el mundo es un infierno, y me habría resultado descorazonador equivocarme en mis deducciones. Es por esa razón de índole intelectual, y no por maldad, por lo que nunca he soportado la felicidad ajena.

Poco después de que me contara las peripecias del guardia civil, le propuse a Toni que escribiéramos un libro juntos narrando esas historias novelescas de sus pacientes. Él aportaría los expedientes y los análisis psicológicos, y yo, que por aquella época ya había publicado los cuentos de Los oscuros y acababa de comenzar a escribir mi primera novela, La dulce ira, pondría las artes literarias. El libro se titularía Casos clínicos y estaría escrito con un estilo frío y documental que ayudara a resaltar su veracidad. Yo no quería hacer relatos médicos al modo de Oliver Sack, que por aquellos años estaba poniéndose de moda en España, sino pequeñas semblanzas apasionadas en las que los sentimientos de los protagonistas fueran mostrados en su mayor esplendor. Llegué incluso a hacer una lista de las conductas, las mentalidades y las patologías que a mi juicio deberían aparecer en el libro: el amor desesperado, la traición, el incesto, la soledad, la enfermedad incurable, la ambición, la pendencia, la brutalidad y, como en el caso del guardia civil, la desolación y la ruina. También puse el crimen en la lista, pero nunca creí que ni Toni ni yo pudiéramos llegar algún día a conocer a un asesino.

Siempre me ha gustado leer libros de memorias y biografías, aunque sean de personajes desconocidos. A través de ellos he descubierto muchas veces situaciones históricas de las que sabía muy poco o he comprendido comportamientos humanos que hasta entonces me parecían sobrenaturales. El verdadero significado del nazismo sólo lo entendí después de conocer algunos de los libros de Primo Levi, a pesar de que antes ya había leído bastantes monografías y ensayos sobre el tema. La Cuba de Fidel Castro, de la que yo también fui partidario en los primeros años de mi juventud, cuando la revolución era aún una eucaristía, me fue revelada verdaderamente a través de las rememoraciones estremecedoras de Reinaldo Arenas, de Jorge Edwards y más tarde de Eliseo Alberto, quien en Informe contra mí mismo cuenta entre otras cosas los reiterados intentos que hizo la policía castrista para convencerle de que delatara a su propia familia, y entre ellos a su padre, el poeta Eliseo Diego, acusán¬doles de delitos, conjuras y contubernios ideológicos que no habían existido. Los primeros indicios de lo que ha¬bía sido el estalinismo los descubrí en la crónica que Jorge Semprún hizo de la clandestinidad antifranquista en Autobiografía de Federico Sánchez, libro que para mí sigue siendo modélico por esa deliberada confusión de géneros que hay en él. Semprún, que es un maestro en este tipo de relatos en los que la realidad predomina sobre la invención, ha escrito también textos sobrecogedores acerca de su experiencia en el campo de concentración de Buchenwald, dejando testimonio de los horrores que vivió en él y del coraje que se necesita para continuar existiendo después de haber contemplado aquellas tinieblas alzadas por los hombres.

Son muchos los libros de este tipo que me han resultado ejemplares y provechosos, pero siento una especial inclinación por las historias de crímenes extraordinarios. Tal vez porque he recibido una educación un poco melindrosa, me fascina la personalidad de los asesinos puros, de esos individuos que han matado con premeditación y que podrían volver a hacerlo si las circunstancias se repitieran. Uno de mis asesinos literarios preferidos es Jean-Claude Romand, cuyo caso se cuenta en El adversario, el libro de Emmanuel Carrère del que se han realizado al menos tres versiones cinematográficas. A los dieciocho años, Romand, que era un muchacho normal, sin trastornos psicológicos ni problemas sociales graves, engañó a sus padres asegurándoles que había aprobado una asignatura de la carrera de Medicina que en realidad no había aprobado. A partir de ese momento, durante casi veinte años fue tapando cada mentira con otras mayores para poder conservar la consideración y el aprecio de las personas que le rodeaban. Se hizo pasar por médico sin haber superado el segundo curso de la licenciatura universitaria, y fingió que había sido contratado como investigador de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Se casó, tuvo hijos y se convirtió dentro de su comunidad en un hombre respetado por su buen juicio, su prudencia y su bondad. Conseguía dinero estafando a conocidos con la promesa de inversiones rentables en bancos suizos y dando sablazos que le permitieran continuar la mascarada que casi sin darse cuenta había ido inventando. Ni su mujer ni sus amigos llegaron nunca a sospechar que cada día, cuando dejaba a los niños en el colegio, se dedicaba únicamente a deam¬bular hasta la hora de regresar a casa por la noche, recorriendo la región en su automóvil o echándose a dormir dentro de él en un arcén de la carretera. Al final, cuando después de muchos años sus embaucamientos comenzaron a comprometerle y comprendió que toda su maquinación estaba a punto de ser descubierta, mató a sus padres, a su esposa y a sus hijos e intentó suicidarse luego. Era el 9 de enero de 1993. En los interrogatorios aseguró que lo había hecho porque no soportaba la idea de que las personas a las que quería supieran cómo era su vida realmente.

La historia, reconstruida fríamente por Emmanuel Carrère en el libro, es inverosímil y absurda. Está llena de casualidades inconcebibles y de extravagancias. El encadenamiento de los sucesos es descabellado, y su duración, que se alarga más de lo que podría resultar creíble, los hace parecer imaginarios y artificiosos. Pero sin embargo todo es real. Está minuciosamente documentado en los periódicos de la época, en los archivos policiales y en el sumario del juicio que se siguió contra Romand. El lector desconfiado que crea que Carrère, como Borges, inventa fechas, datos, detalles y expedientes para conferir a su relato mayor veracidad puede acudir a las hemerotecas y a los registros judiciales para comprobar que todos los hechos son exactamente como se cuentan. Lo que al autor le interesa en este caso no es crear una narración que divierta o que sirva de alegoría de algo, sino intentar comprender cómo la vida monstruosa de Jean-Claude Romand puede formar parte de la misma realidad que nosotros vemos. Quiere entender de qué naturaleza —distinta de la humana— está hecho. Siente horror y compasión, como nosotros, pero lo que en verdad le empuja a mantener una correspondencia con Romand cuando es encarcelado y a escribir luego El adversario no es eso, sino el asombro, la perplejidad, el hechizo que producen siempre lo enigmático y lo insensato.

No sé si era por esta misma razón especulativa y docta o por alguna otra menos grandilocuente, pero también yo sentía a menudo el deseo de ponerme a investigar casos reales de los que me habían hablado —como los de los pacientes de Toni Mondragón— o de los que había tenido conocimiento a través de la prensa. Desde hace muchos años, recorto de los periódicos las noticias curiosas, escalofriantes, intranquilizadoras o extrañas, confiando en reunir alguna vez suficiente material para un libro. Hay en ellas pasiones y vicios de todas las clases: amores fracasados, perversidades y crímenes. Tengo guardados, por ejemplo, varios artículos del célebre caso Bulger, el de los dos niños británicos de diez años que torturaron y mataron a otro de dos. Lo que más me interesó de aquel caso no fue el crimen en sí, pues desde hacía tiempo estaba ya convencido de que la crueldad más pura es la de los niños, como demostró Freud, sino la suerte que corrieron después los asesinos, cuando al cumplir los dieciocho años fueron puestos en libertad con una identidad falsa que les protegiera de la venganza y del desprecio. Me producía curiosidad saber qué siente un adolescente que para enmascarar una culpa tiene que fingir ante los demás un pasado que no es el suyo. Si se enamora de una chica de su edad, por ejemplo, ¿qué historias le cuenta?, ¿cómo le habla de su infancia, de sus padres, de los amigos que tuvo? Y si algún día, más tarde, se decide a casarse con ella y a tener hijos, ¿hasta qué extremo es capaz de resignarse al silencio, al fingimiento perpetuo? ¿Cómo se vive con un secreto inconfesable? Me habría gustado poder vigilar a uno de esos muchachos en su escondrijo y observar de cerca cómo se comportaba, entablar con él algún tipo de amistad o de camaradería para descubrir disimuladamente cuáles eran sus reacciones en cada situación y qué trato daba a la gente de su entorno, a los vecinos que veía en la calle, a los compañeros de trabajo, a su novia o a sus amantes. La vida de estas personas, que estarían sin saberlo al lado de un asesino, conversando o riendo o fornicando con él sin sentir asco o miedo, también me habría interesado morbosamente, sin duda. Quizás alguno de ellos, al ver en la televisión uno de esos programas que se emiten para celebrar los aniversarios de todo, incluso de los crímenes, o al comentar la noticia de otra brutalidad cometida sobre un niño que se acabara de producir, recordaría delante de él al pequeño Bulger y opinaría despreocupadamente de sus asesinos, haciendo un juicio siniestro sobre ellos. En ese instante, sólo alguien que conociera la verdadera identidad del muchacho podría intentar adivinar, mirándole fijamente a los ojos, qué sentía detrás de la apariencia. Tal vez remordimientos. O cólera por ese odio de los demás que al cabo de los años ya no entiende. O miedo a la venganza, a la muerte. Pero lo más probable es que en esos momentos pensara en el otro asesino del que fue separado, en ese niño junto al que muchos años antes había ejecutado el acto más terrible de su vida y al que nunca había vuelto a ver después. Habría sido llevado, como él, a algún lugar perdido de Gran Bretaña. Y estaría también solo, desolado, sin tener a nadie con quien poder hablar de lo único que le importaba ya: el cuerpo torturado y muerto del niño Bulger.

Pero eso es invención, literatura, y el libro que yo urdía cuando recortaba las noticias de los periódicos debía ser justamente lo contrario: un relato exacto de lo que había ocurrido, sin ocultaciones ni fantasías. A través de esos episodios, que formaban parte casi siempre de la crónica de sucesos, yo intentaría mostrar los entresijos del mundo, sus dédalos y sus arcanos. Nunca he sido, como se ve, demasiado prudente en mis aspiraciones, y quizá por eso he tenido a lo largo de mi vida más de¬sengaños que glorias. Pero en este caso la ambición estaba justificada, pues los periódicos son los mejores despenseros de maravillas, aberraciones y hazañas, y de ellos puede extraerse, por lo tanto, una comedia humana más completa y atinada que la de Balzac.

En los recortes de prensa que fui guardando durante todo ese tiempo hay personajes prodigiosos. El empresario ruso que contrató una campaña publicitaria —llenando Moscú de carteles gigantescos— para declarar el amor que sentía por su esposa. La enferma de cáncer en estado terminal que a los setenta y un años fue violada en el hospital por un desconocido. El adolescente francés que después de ver una película de terror asesinó a una amiga para descubrir qué se siente al matar a alguien. El actor especialista que murió durante el rodaje de una película mientras representaba en el viaducto de Madrid —atado a una cuerda demasiado larga— el salto de un suicida. La mujer que quemó el rostro de su propia hija con ácidos para que no declarase ante los tribunales acusando al padre de haberla violado. El crítico literario británico, temido por la ferocidad de sus juicios, que al morir dejó setenta y ocho novelas inéditas, todas ellas firmadas con seudónimos diferentes y archivadas en carpetas junto con los informes de los lectores que habían desaconsejado a las editoriales —casi siempre con argumentos hirientes— su publicación. El narcotraficante que fue abierto en canal, desde el esternón al ombligo, para sacarle la droga que había transportado en las tripas. La mujer griega que se hizo pasar por prostituta yonqui para averiguar en los bajos fondos de Salónica quiénes habían violado y asesinado a su hija. La familia que veló durante toda una noche el cadáver de una anciana desconocida mientras que la anciana cuya muerte creían llorar seguía viva en la habitación del sanatorio. El delincuente que se arrancó los pelos del bigote uno a uno, con sus propias manos, para que las víctimas no le identificaran en una rueda de reconocimiento a la que iba a ser sometido. El hombre que fue acumulando y guardando en su casa, como si fuera un tesoro, ciento cuarenta toneladas de basura. El millonario norteamericano que organizó un concurso de televisión para elegir a la mujer con la que habría de casarse. Los sacerdotes que violaban a monjas en las misiones africanas y los que abusaban de monaguillos y de catequistas en Estados Unidos, sodomizándoles justo después de haberles predicado los fuegos del infierno como castigo a la impureza.

Tengo cinco grandes cartapacios llenos de noticias semejantes a éstas. Algunas de ellas —las anteriores al año 1996— están clasificadas por temas en carpetillas a las que puse títulos pintorescos: «Crímenes y matanzas», «Asuntos judiciales», «Juegos del destino», «Iglesia católica», «Descubrimientos científicos», «Sexualidad» o «Gestos heroicos». Sin embargo, nunca usé ninguna de esas historias como inspiración o como idea argumental en mis obras. Las acumulé desordenadamente durante años, confiando en que algún día, cuando acabara los proyectos literarios que tenía en curso, podría dedicarme a investigar a fondo aquellas que me interesasen más para componer con ellas un libro. Sólo lo hice con una, y no fue, como había imaginado, una investigación meramente documental, sino una verdadera pesquisa, parecida a la de Emmanuel Carrère, que me absorbió por completo desde octubre de 1999 hasta mayo de 2000. La noticia en cuestión, que a pesar de estar fechada en enero de 1994 no había sido clasificada en su carpetilla correspondiente, llevaba el siguiente titular: «Una mujer es asesinada en una discoteca durante la fiesta de fin de año». La celebración de la Nochevieja ha tenido siempre para mí una simbología muy parecida a la del bautismo —la redención de los males antiguos y el renacimiento de las ilusiones perdidas—, y tal vez por eso recorté aquella noticia. O por el antetítulo, que tenía un aire morboso y tremendista muy afín a mis gustos, como prueba casi todo lo que he escrito a lo largo de mi vida: «El autor del crimen arrancó los globos oculares del cadáver para desfigurarle el rostro».

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.