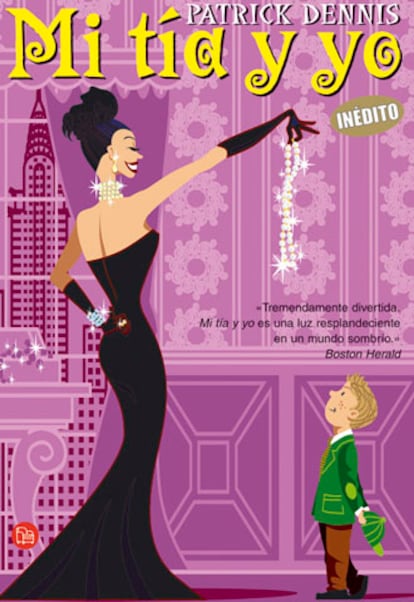

Mi tía y yo

Una historia en tono de comedia sobre un huérfano de diez años al que envían a vivir con su loca y sofisticada tía. Una Alicia en el país de las maravillas a la americana. Una novela de Patrick Dennis

A LA VENTA DESDE EL 5 DE JUNIO

Capítulo uno

Tía Mame y el huerfanito

Ha estado lloviendo todo el día. No es que me importe la lluvia, pero hoy había prometido colocar las cortinas y llevar a mi hijo a la playa. También pretendía decorar con algunos dibujos mareantes las paredes de la zona del sótano que el agente inmobiliario calificó de Sala de Esparcimiento, y pensaba en empezar a acabar lo que el mismo agente denominó Desván Inacabado, ideal como Habitación de Invitados, Sala de Juegos, Estudio o Leonera.

De un modo u otro, me distraje de mis altos cometidos justo después del desayuno.

Todo empezó con un viejo número del Digest, una revista que leo en raras ocasiones. No tengo necesidad, puesto que oigo el comentario de sus artículos cada mañana en el tren de las 7.51 y cada tarde en el de las 6.03. Todo el mundo en Verdant Greens —una comunidad de doscientas casas de cuatro estilos distintos— tiene fe ciega en el Digest. De hecho, no hablan de otra cosa.

Sin embargo, creo que esa revista ejerce en mí el mismo tipo de fascinación. Casi contra mi voluntad, leo acerca de la amenaza que se propaga por nuestras escuelas públicas; sobre lo divertido que resulta el parto natural; de cómo una comunidad de Oregón acabó con una red de narcotraficantes; y sobre alguien a quien un escritor famoso —he olvidado cuál— considera el Personaje más Inolvidable que jamás haya conocido.

Esta noticia me ha hecho interrumpir la lectura.

¿Un Personaje Inolvidable? ¡Debe de ser porque ese escritor apenas conoce a nadie! No podría saber lo que significa la palabra «personaje» a menos que conociera a mi tía Mame. Nadie podría saberlo. Aun así, se daban ciertos paralelismos entre su Personaje Inolvidable y el mío. En su caso se trataba de una dulce damita soltera que vivía en una encantadora casita blanca de madera y una mañana abrió su linda puertecita verde esperando encontrar el Hartford Courant en el umbral. En cambio, se topó con un cesto de mimbre en el cual había un hermoso pequeñín. El resto del artículo relataba cómo ese Personaje Inolvidable recogió a la criatura y la crió como si fuera su propio hijo. En ese instante dejé el Digest sobre la mesa y empecé a pensar en la dulce damita que me crió.

En 1928, mi padre sufrió un leve ataque al corazón y permaneció en cama durante unos pocos días. Junto con el dolor que sintió en el pecho, desarrolló cierta conciencia cósmica y la intuición de que no viviría eternamente. De manera que, al no tener nada mejor que hacer, telefoneó a su secretaria, que se parecía a Bebe Daniels, y le dictó su testamento. La secretaria mecanografió un original y cuatro copias, se puso el sombrero y tomó un taxi desde La Salle hasta el Hotel Edgewater Beach para que mi padre lo firmara.

El testamento era escueto y muy original. Rezaba así:

En caso de que sobrevenga mi muerte, todas mis posesiones mundanas deben ser para mi único hijo, Patrick. Si muriera antes de que el muchacho cumpla dieciocho años, nombro a mi hermana, Mame Dennis, residente en Beekman Place, número 3, Nueva York, tutora legal de Patrick.

Debe ser educado como un protestante y enviado a escuelas conservadoras. Mame sabrá perfectamente a qué me refiero. Todo el dinero y los valores que dejo deben ser gestionados por la Knickerbocker Trust Company de Nueva York. Mame se contará sin duda entre los que adviertan al punto la sabiduría de esta decisión. Sin embargo, no espero que costee de su bolsillo la manutención de mi hijo. Deberá remitir facturas mensuales en concepto de su alimentación, el alojamiento, la educación, los gastos médicos, etcétera. La Trust Company tendrá todo el derecho, no obstante, a cuestionar cualquier artículo que considere inu¬sual o excéntrico antes de reembolsárselo a mi querida hermana.

También lego cinco mil dólares ($ 5.000) a nuestra fiel sirvienta, Norah Muldoon, para que pueda retirarse con todas las comodidades a ese lugar de Irlanda del que siempre habla.

Norah vino a buscarme al patio y mi padre me leyó su testamento con voz temblorosa. Comentó que mi tía Mame era una mujer muy peculiar, tanto que ni a un perro le desearía el destino de dejarlo a su cargo, pero que por desgracia no estaba en condiciones de elegir y tía Mame era mi única pariente viva. La secretaria y el mozo de habitaciones atestiguaron la firma del testamento.

A la semana siguiente mi padre ya se había olvidado de su enfermedad y estaba jugando al golf. Un año después cayó muerto en la sauna del Athletic Club de Chicago y yo pasé a ser huérfano.

No guardo muchos recuerdos del funeral de mi padre, salvo que hacía mucho calor y que había rosas auténticas en los floreros de la limusina de la funeraria Pierce-Arrow. El cortejo fúnebre se componía de algunos hombres corpulentos y campechanos que entre susurros hablaban de jugar un partido de al menos nueve hoyos cuando acabara todo aquello, además de, por supuesto, Norah y yo.

Norah lloró mucho. Yo no. En mis diez años de vida apenas había hablado con mi padre. Sólo coincidíamos en el desayuno, que para él consistía en café solo, Bromo-Seltzer y el Chicago Tribune. Si alguna vez se me ocurría decir algo, se sujetaba la cabeza y me advertía: «Cierra el pico, muchacho, que el viejo está que trina», un comentario que no alcancé a comprender hasta varios años después de su muerte. Para mi cumpleaños nos mandaba cada año a Norah y a mí a una sesión matutina de algún espectáculo ligero de Joe Cook o Fred Stone, o tal vez incluso del Sells-Floto Circus. Una vez me llevó a cenar a un lugar llamado Casa de Alex, donde nos atendió Lucille, una linda mujer que nos llamaba a los dos «encanto» y olía a las mil maravillas. Me gustó. Aparte de eso, lo veía en muy raras ocasiones. Mi vida transcurría entre la Escuela Latina para chicos de Chicago, el área de Juegos Supervisados junto a los otros niños que vivían en el hotel y mis vagabundeos por la habitación con Norah.

Una vez «descansó en paz», como decía Norah, los hombres corpulentos y campechanos se marcharon al campo de golf y la limusina nos llevó de vuelta a Edgewater Beach. Norah se despojó del sombrero y el velo negros, y me dio permiso para quitarme el traje de sarga. Me anunció también que el socio de mi padre, el señor Gilbert, y otro caballero iban a venir, y que no anduviera muy lejos porque tendría que firmar algunos papeles.

Me fui a mi cuarto y practiqué firmas en el papel que llevaba impreso el membrete del hotel, y muy pronto aparecieron el señor Gilbert y el otro hombre. Pude oír que hablaban con Norah, aunque no entendí gran cosa de lo que decían. Norah estalló en sollozos y dijo algo sobre aquel bendito hombre, todavía caliente en su tumba y generoso en extremo. El extraño dijo que se llamaba Babcock y que era mi fideicomisario, lo cual me pareció muy interesante porque Norah y yo acabábamos de ver una película en la que un comisario de policía salvaba de una muerte segura a la hija de un terrible criminal. El señor Babcock hizo algún comentario acerca de un testamento muy irregular, aunque irrefutable.

Norah declaró que no sabía nada sobre asuntos económicos, pero que sonaba como una buena cantidad de dinero, no le cabía duda.

El señor Gilbert dijo que «el chico» tenía que endosar ese cheque certificado en presencia del empleado de la Trust Company, y entonces tendría validez, y se acabaría de una vez por todas con la transacción. Todo aquello me sonaba ligeramente siniestro. El señor Babcock corroboró que mmm, sí, era correcto.

Norah lloró de nuevo y exclamó que era una fortuna tan grande para un niño tan pequeño, a lo que el fideicomisario respondió que sí, que se trataba de una suma considerable, aunque luego añadió que él había tratado con gente como los Wilmerdings y los Goulds, eso sí era tener dinero de verdad.

Me pareció que, si en todo aquello no había dinero de verdad, armaban demasiado lío por nada.

Entonces Norah entró en mi cuarto y me pidió que saliera y estrechara la mano del señor Gilbert y el otro caballero como un hombrecito. Lo hice. El señor Gilbert me informó de que lo estaba encajando como un valiente soldado, mientras que el señor Babcock, fideicomisario, comentó que tenía un hijo de mi edad allí en Scarsdale, y que esperaba que nos hiciéramos buenos amigos.

El señor Gilbert descolgó el teléfono y preguntó si podían enviar a un notario público. Firmé dos papeles. El notario público murmuró algunas frases y a continuación estampó un sello en el papel. El señor Gilbert comentó que ya estaba todo listo y que tenía que darse prisa si quería llegar a Winnetka. El señor Babcock dijo que se hospedaba en el University Club y que si Norah necesitaba cualquier cosa podía localizarlo allí. Me dieron la mano de nuevo y el señor Gilbert repitió que era todo un valiente. Entonces recogieron sus sombreros de jipijapa y se marcharon.

Una vez a solas, Norah aseguró que me había portado como un ángel y me preguntó si quería bajar al Salón Naval a tomar una buena cena y tal vez después ver una película sonora con sistema Vitaphone.

Ése fue el fin de mi padre.

No había mucho que recoger de cara al traslado. Nuestra suite constaba de un amplio salón y tres dormitorios, todos amueblados y decorados por el hotel Edgewater Beach. Los únicos bibelots que mi padre poseía eran un par de cepillos militares de plata y dos fotografías.

—Como un árabe vivía tu santo padre, Dios lo tenga en su gloria —observó Norah.

Estaba tan acostumbrado a aquellas dos fotografías que nunca les había prestado verdadera atención. Una de ellas era de mi madre, que murió al darme a luz; la otra mostraba a una mujer de mirada centelleante con un mantón español y una gran rosa roja prendida tras la oreja:

—Parece toda una italiana, vaya que sí —comentó Norah.

Era un retrato de tía Mame.

Norah y el señor Babcock revisaron las pertenencias personales de mi padre. Él se llevó todos los papeles, el reloj de oro y los gemelos de perlas de mi padre, así como las joyas de mi difunta madre para ponerlas a buen recaudo hasta que yo tuviera edad suficiente para saber «apreciarlas». El camarero del servicio de habitaciones se encargó de los trajes de mi padre. Sus palos de golf, así como mis libros y juguetes viejos se donaron a la caridad. Luego Norah sacó las fotografías de mi madre y tía Mame de sus respectivos marcos y las recortó para que me cupieran en el bolsillo trasero del pantalón.

—Para que siempre lleves las caras de tus seres queridos cerca del corazón —me explicó.

Todo quedó dispuesto. Norah me compró un traje de luto ligero en Carson, Pirie, Scott mientras que ella se agenció un sombrero épico. El señor Gilbert y «la compañía» dispusieron todo lo necesario para nuestro viaje a Nueva York. El trece de junio estuvimos listos para partir.

Recuerdo el día que nos fuimos de Chicago porque nunca antes me habían permitido ir tan tarde a dormir. El personal del hotel hizo una colecta y obsequió a Norah con una maleta de viaje de piel de caimán, un rosario de malaquita y un enorme ramo de rosas rojas. A mí me regalaron un libro titulado Los héroes bíblicos que todo niño debería conocer: El Antiguo Testamento. Norah me acompañó a despedirme de todos los niños que vivían en el hotel y a las siete el servicio de habitaciones nos subió la cena, que incluía tres tipos distintos de postre y los mejores deseos de parte del chef. A las nueve, Norah me instó a lavarme de nuevo la cara y las manos, cepilló mi flamante traje de luto, prendió una medalla de San Cristóbal en mis calzoncillos, lloró, se puso su sombrero nuevo, llevó a cabo una última y breve inspección de la suite, lloró otra vez y, por último, se acomodó en el autocar del hotel.

Resultaba fácil advertir que Norah estaba tan poco acostumbrada a viajar en tren en clase de lujo como lo estaba yo. Se agitaba nerviosa en el compartimento y profirió un gritito cuando abrí el grifo del lavamanos. Leía todos los carteles de advertencia en voz alta, me dijo que no me acercara al ventilador eléctrico y que no tirara de la cadena del inodoro hasta que el tren se pusiera en marcha. Enmendó este último comentario pidiéndome que no usara para nada el lavabo: uno nunca sabía quién había estado allí antes.

Mantuvimos una pequeña discusión sobre quién dormiría en la litera de arriba. Yo quería, pero Norah se mantuvo tajante. Me regocijé cuando por poco se cae al trepar a la litera superior, pero insistió en que antes la muerte que llamar para que trajeran una escalerilla y que aquel hombre negro la viera en camisón. A las diez en punto, el tren partió entre traqueteos, y yo permanecí en mi litera contemplando las luces del South Side resbalando por mi ventanilla. Antes de llegar a la estación de Englewood me quedé dormido, y fue la última vez que vi Chicago.

Me pareció emocionante tomar el desayuno mientras el gran tren New York Central atravesaba los campos a toda máquina. Norah ya no se sentía tan intimidada por viajar en tren y entabló una conversación en toda regla con el camarero de color del vagón restaurante.

—Pues sí —afirmaba Norah—, treinta años que llevo ya en este país. Todavía era una chiquilla cuando llegué, y Dios sabe que estaba en mantillas. Primero serví en Boston, Massachusetts; era en la misma Commonwealth Avenue, cuando la madre de este muchacho era un cría... Qué de escaleras tenía aquella casa. Luego ella se casó, y me llevó con ellos hasta Chicago. ¡Uy, qué miedo tenía yo! Me imaginaba que toda la zona estaría llena de indios pieles rojas... Acábate los huevos revueltos, cariño —se interrumpió para decirme. Acto seguido, reemprendió su relato—. Ella murió primero, y yo me quedé al cuidado del niño. Entonces falleció el señor Dennis. Se apagó como una vela, ¡zas!, en el mismísimo Athletic Club. Y ahora me veo en el triste cometido de llevar a esta criatura con su tía Mame, a Nueva York. Imagínese usted, ¡con sólo diez años ya no tiene ni a su madre ni a su padre en este mundo! —Norah se enjugó los ojos.

El camarero afirmó que yo era muy valiente.

—Enséñale la foto de tu tía Mame a este señor, cariño —me pidió Norah.

Me daba vergüenza, pero metí la mano en el bolsillo trasero del pantalón y saqué la foto de mi tía vestida a lo Carmen.

—Y dígame, ¿Beekman Place es un barrio decente para criar a un niño? Esta criatura sólo conoce lo mejor.

—Sí, señora —declaró el camarero—, es un lugar muuuyy bonito. Tengo un primo que trabaja en Beekman Place. Casi todo el mundo allí es millonario.

Alentada por su gran acogida social entre el personal del New York Central, Norah pidió otra tetera y miró a los demás pasajeros con aire imperioso.

Pasamos el resto de la mañana en nuestro compartimento, que de dormitorio se había convertido como por arte de magia en una especie de salón. Norah rezó el rosario, con mención especial a las Siete Ciudades del Pecado, y luego empezó su encaje de bolillos. Después del desayuno, Norah se las había apañado para decirles tanto al mozo como al revisor que yo era un jovencito heredero —«igual que el rey Como-se-llame de Rumanía»— que iba a vivir con su tía Mame, una enigmática mujer de buena posición económica que habitaba en un palacio de mármol en Beekman Place.

A las seis hacíamos nuestra entrada en la Estación Central de Nueva York, y Norah, a pesar de todos sus aires y modales de experta viajera en tren, se sentía asustada y aturullada en medio de la multitud que bullía en el andén.

—Cógeme de la mano, Paddy —gritó—. ¡ Y por el amor de Dios, ni se te ocurra soltarte...!

La barahúnda amortiguó el resto de su advertencia. Aferrada a mí con una mano y con la otra al monedero que llevaba dentro del corsé, Norah libró una batalla perdida con un mozo de estación que, ignorando sus protestas, zarandeó todo nuestro equipaje hasta colocarlo en un carrito y se marchó, mientras Norah y yo corríamos tras él.

Al final resultó que no pretendía robar nuestras pertenencias. En vez de eso, hizo señas a un taxi y empezó a lanzar el equipaje en el asiento trasero y, antes de que el mozo pudiera expresar el verdadero aprecio que le mereció la propina de diez centavos que le dio Norah, el taxi ya había arrancado y daba bandazos por la calle.

—Chófer, llévenos al número tres de Beekman Place —le ordenó Norah—, y no crea que nos chupamos el dedo y que puede ponerse a dar vueltas por la ciudad para cobrarnos una carrera más larga, ¿eh?

Todavía era de día y hacía un calor sofocante. No sé qué idea previa tenía yo de Nueva York, pero en cualquier caso lo que vi me decepcionó. Era igualito que Chicago.

Había un tremendo atasco en Park Avenue, y Norah se indignó al ver que el taxímetro registraba cinco centavos más mientras el coche permanecía quieto. La Tercera Avenida, a pesar de la gran cantidad de nombres irlandeses que se pueden leer, le puso los nervios de punta, y aún más la Segunda.

—¿Puedo preguntarle adónde demonios cree que nos lleva, buen hombre? —le aulló al chófer.

—A donde usted me dijo, el número tres de Beekman Place.

—Dios santo, no tiene mejor aspecto que los peores barrios de Dublín —se lamentó.

Sin embargo, cuando el taxi se adentró en Beekman Place mostró cierto alivio.

—Un lindo lugar —concedió, con un ligero tono de aprobación.

El taxi se detuvo frente a un gran edificio idéntico a todos los edificios de Lake Shore Drive, Sheridan Road, Astor Street o cualquier otra calle de Chicago.

—Ni la mitad de espléndido que el hotel Edgewater Beach —comentó desdeñosamente Norah con cierta lealtad por la región central de Estados Unidos—. Salta, cariño, con cuidado de no despeinarte.

El portero nos dedicó una mirada más que superficial y nos indicó fríamente que debíamos subir al sexto piso.

—Vamos, Paddy, y cuida tus modales con tu tía Mame. Es una dama de lo más elegante...

En el ascensor, aproveché para dar un último y rápido vistazo a la fotografía de mi tía, para poder reconocer su cara. Me pregunté si llevaría una rosa tras la oreja y mantón español. La puerta del ascensor se abrió y salimos; luego se cerró de nuevo y nos quedamos solos.

—¡Madre de Dios, la entrada a los infiernos! —exclamó Norah.

Estábamos en un vestíbulo pintado de negro. La única luz provenía de los ojos amarillos de un extraño dios pagano con dos cabezas y ocho brazos que reposaba sobre un pedestal de madera de teca. Justo frente a nosotros se apreciaba una puerta escarlata. No parecía el tipo de vivienda donde mora una dama española. De hecho, no parecía el tipo de lugar donde pudiera vivir nadie.

A pesar de que tenía diez años, tomé a Norah de la mano.

—Vaya, ¿acaso no parece el cuarto de baño de señoras del Teatro Oriental? —suspiró Norah.

Al fin se decidió a tocar el timbre. La puerta se abrió de golpe y Norah dejó escapar un débil grito:

—¡Dios santo, un chino!

Un mayordomo japonés diminuto, apenas más alto que yo, sonreía desde la entrada:

—¿Qué quelel? —preguntó.

Norah le respondió con un tono de voz débil y humilde:

—Soy la señorita..., es decir, soy Norah Muldoon, y traigo al joven señorito Dennis a cargo de su tía.

El pequeño japonés dio un salto atrás como empujado por un resorte:

—Debe sel elol. No quelel hoy niño pequeño.

—Pero si yo misma en persona envié el telegrama anunciando que llegábamos hoy, uno de julio, a las seis de la tarde.

—No impoltal —el pequeño japonés restó importancia al asunto con un magnífico gesto de indiferencia occidental—. Niño aquí, casa aquí, señola aquí. Señola tiene un lío ahola, pelo no impolta. Entlal y espelal. Yo il a buscal.

—¿De veras crees que debemos entrar? —le susurré a Norah. Eché un último vistazo a las paredes negras y al ídolo, y apreté con fuerza su áspera y arrugada mano. Temblaba aún más que la mía.

—Entlal y espelal —repitió el japonés con una sonrisa siniestra—. Entlal. —Su insistencia tenía un efecto hipnótico.

Nos adentramos con pies de plomo en el vestíbulo del apartamento. Aunque de un modo deslumbrante, resultaba todavía más terrorífico que el rellano negro. Las paredes estaban pintadas de un color naranja intenso. Un farol enorme de bronce japonés arrojaba una luz biliosa a través de sus facetas de pergamino amarillento. A cada lado del vestíbulo se abría un gran arco tapado por altas mamparas de papel, tras las cuales había mucha gente haciendo un ruido terrible.

El japonés indicó un banco largo y bajo, el único mueble que había en la habitación.

—Sental —siseó—. Yo il a buscal señola. Sental.

Un gran tapiz de pergamino colgaba tras el banco. Representaba a un hombre japonés destripándose a sí mismo con una espada de samurai.

—Sental —repitió el mayordomo con una risita, y desapareció tras una de las mamparas de papel.

—Qué herejía —murmuró Norah. Le crujieron las articulaciones a medida que dejaba caer su peso en el banco —. ¿En qué estaría pensando tu pobre padre?

El estruendo tras la mampara creció y hubo un estrépito de cristales rotos. Me agarré a Norah con todas mis fuerzas.

Nuestro conocimiento de los antros de perdición orientales se ceñía estrictamente a lo que habíamos visto en las películas —torturas espantosas, inocentes vírgenes drogadas y vendidas para llevar una vida peor que la propia muerte en el Yang-Tsé, sangrientas batallas entre mafias chinas...—, pero Hollywood se había encargado de dejar muy claro lo que ocurrió cuando Oriente y Occidente se encontraron.

—Paddy —gritó Norah de súbito—, nos han engañado para que entráramos en un fumadero de opio y ahora querrán asesinarnos o algo peor. Tenemos que salir de aquí. —Empezó a incorporarse, tirando de mí a un tiempo, pero volvió a dejarse caer sobre el banco con un gemido de derrota.

Una verdadera muñeca japonesa se paseaba de repente por el vestíbulo. Llevaba el pelo muy corto, con un flequillo liso que le caía sobre las oblicuas cejas; una larga túnica de seda dorada con bordados ondeaba tras ella. Los pies iban embutidos en diminutas chinelas doradas adornadas con centelleantes joyas, y en los brazos entrechocaban brazaletes de jade y marfil. Tenía las uñas de las manos más largas que jamás he visto, todas pintadas de un delicado tono verde. Una boquilla casi interminable caía lánguidamente de sus brillantes labios rojos. Por alguna razón, me resultó extrañamente familiar.

Nos observó a Norah y a mí con expresión de desconcertada sorpresa:

—Oh, el señor de Servicios Privados no me advirtió de que traería usted a un niño. No importa, parece un buen chico. Y si se porta mal, siempre podemos arrojarlo al río —prorrumpió en una sonora carcajada. Nosotros no—. Bueno, supongo que sabe lo que se espera de usted: simplemente un poco de esclavitud ligera por la casa, y por supuesto dispondrá de los jueves para apañárselas por su cuenta.

Norah la miraba con los ojos como platos y la boca abierta.

—Llega con un poco de retraso, ¿sabe? —comentó la dama oriental—. De veras quería que llegara a tiempo para servir a toda esta muchedumbre —señaló hacia el lugar de donde procedía todo aquel jaleo—, pero ahora ya da igual. Si no trae nada que ponerse, supongo que podré conseguirle algo apropiado para salir del paso. —Se dirigió hacia el ruido—. Esperen aquí, le diré a Ito que les acompañe a sus dependencias. ¡Ito, Ito! —gritó mientras salía del vestíbulo como una exhalación.

—Madre de Dios, ¿has oído lo que decía? ¡Todas esas palabrejas! Una de esas chinitas cantarinas, vaya si lo era. ¿Qué vamos a hacer, Paddy? ¿Qué diablos vamos a hacer?

Una pareja de aspecto siniestro cruzó el vestíbulo. El hombre parecía una mujer, mientras que la mujer, excepto por la falda de tweed, era casi idéntica a Ramón Novarro. Él dijo:

—Supongo que te has enterado de que envían a la pobre Miriam a la costa.

—Dios sabe que si querían asesinarla profesionalmente, han enviado a la pobre desgraciada al lugar adecuado. —La mujer se rió con maldad y ambos desaparecieron tras la mampara de enfrente.

A Norah se le desorbitaron los ojos, y otro tanto me sucedió a mí. El ruido se hacía cada vez más ensordecedor. De repente, un chillido agudo atravesó el aire. Ambos dimos un bote en nuestro asiento. Una voz de mujer se elevó histérica por encima del tumulto:

—¡Por favor, Aleck, basta! ¡Vas a acabar conmigo!

Se oyó un bramido de risa y luego otro chillido estridente. Norah me estrechó el brazo y lo mantuvo apretado. Entonces aparecieron dos hombres de detrás de una de las mamparas. Uno de ellos lucía una brillante barba pelirroja. Entre los dos llevaban a una mujer vestida de negro de pies a cabeza, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados y la larga melena arrastrándole por el suelo. Norah tragó saliva.

—Pobrecilla Edna —comentó uno de los hombres.

—Vaya, pues a mí no me da ninguna lástima —le replicó el de la barba—. Justo esta tarde le dije: «Edna, bebiéndote todo ese veneno con el almuerzo estás firmando tu propia sentencia de muerte. A las siete estarás más frita que una anchoa». Y mira, ya se ha desmayado.

Norah se santiguó.

Hubo otro grito y otro ataque de risa demente. El pequeño japonés salió como una flecha de detrás de una mampara y correteó por el vestíbulo. Empuñaba un enorme cuchillo en una mano. Norah gimió:

—Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros —rezó —. Salva a este huerfanito y a tu humilde servidora de una carnicería, y puede que de cosas peores, a manos de estos chinos criminales.

Empezó a musitar una plegaria fervorosa e interminable con tan poca ilación que sólo pude entender unas pocas palabras como «trata de blancas», «Shangai» o «asesinato sangriento».

La mujer-hombre y el hombre-mujer cruzaron de nuevo el vestíbulo.

—... y, por supuesto, La muerte llama al arzobispo —decía él—. ¿A que nunca antes habías experimentado una sensación tan... excitante?

—¡Dios Todopoderoso! —gritó Norah—. ¡Nada ni nadie está a salvo en este antro de pecado!

Se oyó otro chillido y la voz histérica aulló:

—¡Aleck, detente! ¡Me vas a matar!

—Basta ya —exclamó Norah, aferrándose a mi mano y tirando de mí—. Tenemos que escapar de este nido de ladrones y asesinos mientras nos quede aliento. Prefiero morir defendiendo mi virtud que permitir que estos chinos nos vendan como esclavos. Anda, Paddy, vamos a huir corriendo, Dios mediante.

Con notable agilidad, se abalanzó hacia la puerta de entrada arrastrándome tras de sí.

—Palal, pol favol. —Nos quedamos de piedra. Se trataba del pequeño japonés que, con una sonrisa absurda, todavía sostenía el cuchillo—. ¿La señola no venil?

—Mire, señor —se arrancó Nora en un arrebato de valentía desesperada—. No soy más que una pobre anciana, pero estoy dispuesta a pagar por salir de aquí. Tengo dinero, aunque no lo aparente. Muchísimo dinero. Cinco mil dólares, además de los ahorros de toda una vida. Seguro que por ese dinero usted permitiría que el chico y yo escapemos. No hemos hecho mal a nadie...

—Oh, no —denegó él, con una sonrisa inescrutable—. No bien. Yo buscal señola. Señola muchas ganas de tenel niño en casa.

—¡Qué vileza! —gimió Norah.

La muñeca japonesa reapareció.

—Ito, al fin. Te he estado buscando por todas partes. Ésta es la nueva cocinera, y quiero que la...

—No, señolita Dennis —la interrumpió, negando con el dedo—, no sel la nueva cocinela. Nueva cocinela en la cocina. Éste sel tu pequeño.

—¡No me lo puedo creer! —chilló la dama—. ¡Entonces usted debe de ser Norah Muldoon!

—Sí, señora— suspiró Norah, demasiado agotada para encontrar más que un hilo de voz.

—Pero ¿por qué no me dijo que llegaban hoy? Si lo hubiera sabido, jamás habría organizado esta fiesta.

—Señora, le envié un telegrama...

—Sí, claro, pero hablaba del uno de julio, o sea mañana. Hoy es treinta y uno de junio.

Norah sacudió la cabeza torvamente.

—No, señora. Hoy es día uno, y maldito sea el día.

La risa radiante y exagerada sonó de nuevo:

—¡Qué tontería! Si todo el mundo sabe lo de «treinta días tienen septiembre, abril, junio y...». ¡Oh, Dios mío! —Se hizo un instante de silencio. Luego reaccionó y, con gran teatralidad, se dirigió a mí—: ¡Pero cariño, soy tu tía Mame! —Me atrapó entre sus brazos y me besó. De repente supe que estaba a salvo.

Una vez dentro del cavernoso salón de tía Mame, que se parecía mucho al decorado del club nocturno de Vírgenes modernas, sentimos un gran alivio al comprobar que estaba lleno de un montón de personas con aspecto de hombres y mujeres normales. Bueno, tal vez no sea exacto decir que parecían hombres y mujeres normales, pero cuando menos no se trataba de malvados orientales, a excepción de tía Mame, que había dejado de ser española para convertirse en japonesa.

Había gente sentada en los divanes japoneses, de pie en la terraza y contemplando el río sucio a través del gran ventanal. Todos charlaban y bebían. Tía Mame no paraba de besarme y de presentarme a un montón de desconocidos: a un tal señor Benchley, que era muy agradable, a una tal señora Woollcott, que no lo era en absoluto, a la señorita Charles y a muchos otros.

No cesaba de repetir:

—Éste es el hijo de mi hermano y ahora va a ser mi pequeño.

Tía Mame me dijo que «me diera un garbeo» un rato y que luego podía irme a la cama. También afirmó que lamentaba muchísimo haber cometido un fallo tan tonto con la fecha, sobre todo porque ahora tenía que reunirse para cenar con un montón de gente en el Aquarium. Me pareció un extraño lugar para ir a comer, pero por no parecer descortés le pregunté si cenarían pescado. Todo el mundo estalló en carcajadas.

Me dijo que no era más que un garito clandestino que había por la Cincuenta, y yo fingí entenderla.

Norah me tomó de la mano y nos dimos un garbeo juntos, pero no alcancé a entablar conversación con nadie. Todos empleaban palabras extrañas como «batik», «Freud», «complejo de inferioridad» o «abstracción». Una señora pelirroja aseguró que pasaba una hora al día en el diván con su doctor y que cada vez que iba le cobraba veinte dólares. Norah me condujo a otra parte de la sala.

El pequeño japonés le ofreció a Norah una copa y le dijo que acababan de bajar el licor del barco; ella le dijo que no estaba acostumbrada al espíritu del vino —aunque a mí siempre me contaba que veía fantasmas y seres sobrenaturales—, pero que por esa vez probaría una gotita. De repente parecía sentirse muy feliz. Un instante después le pidió a Ito que le sirviera otro dedal.

Muy pronto, todo el mundo empezó a marcharse. Un grupo de gente comentó que iba a ver algo de la vieja Texas aquella misma noche, y que debían llegar pronto si querían que los dejasen entrar. Yo siempre había creído que había un gran trecho entre Texas y Nueva York.

Un corrillo de personas permanecía todavía en el vestíbulo hablando de cosas que no entendía, como Lisístrata, netsuke, lapislázuli o Karl Marx, del cual pensé que algo tendría que ver con Groucho, Harpo, Chico y Zeppo. Entonces apareció tía Mame con un vestido de noche amarillo como el que llevaba Bessie Love en Melodías de Broadway, muy corto por delante y muy largo por detrás. Ya no parecía japonesa en absoluto.

—Buenas noches, cielo —se despidió dándome un beso—. Mañana tendremos tiempo para una buena charla..., aunque no muy temprano.

La puerta se cerró tras ella y el apartamento quedó en silencio.

El mayordomo japonés me tomó suavemente de la mano.

—Tú hamble. Tú venil a comel ahola —me ofreció con amabilidad—. ¿Quelel il antes al cualto de baño, jovencito?

Sentí calor y luego frío a medida que me daba cuenta de la cruda realidad.

—Yo... yo... creo que acabo de ir —lloriqueé, viendo consternado la oscura mancha que se extendía por mi traje nuevo de luto ligero.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.