La pelea entre dos hermanos siameses que iluminó la sustancia del pensamiento humano

Una exposición en Estados Unidos usa el duelo entre el español Santiago Ramón y Cajal y el italiano Camillo Golgi para que los visitantes aprendan una lección sobre sí mismos: que lo que perciben por sus ojos no es la realidad

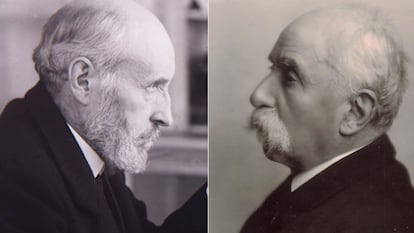

Las dos primeras personas que compartieron un Nobel de Medicina se provocaban repugnancia mutuamente. Eran el español Santiago Ramón y Cajal y el italiano Camillo Golgi, premiados juntos por iluminar los misterios del alma humana —la estructura del sistema nervioso—, pese a que los dos pensaban exactamente lo contrario. No se habían visto en la vida hasta la gélida tarde sueca del 8 de diciembre de 1906, cuando Golgi llegó en tren a la estación de Estocolmo y se topó con Cajal esperándolo por sorpresa en el andén. Una exposición en el Museo Peabody de la Universidad Yale, en New Haven (EE UU), recuerda ahora esta batalla, una de las mayores de la historia de la ciencia: el duelo entre Cajal y Golgi por averiguar cómo funcionaba el pensamiento humano.

El italiano es uno de los científicos más citados del mundo todavía hoy, porque su apellido da nombre al famoso aparato de Golgi, un orgánulo que fabrica proteínas y grasas en el interior de cada célula. Lo descubrió en 1898, pero aquello fue un logro secundario comparado con lo que había hecho un cuarto de siglo antes. En 1873, Golgi era un médico de 30 años que trabajaba rodeado de cadáveres en el Hospital de los Incurables de Abbiategrasso, cerca de su Pavía natal. Allí, a la luz de las velas, pasaba las noches intentando entender la organización del cerebro humano, pero lo que veía por su microscopio era una frondosa selva ininteligible.

Cajal comparó la misión de los neurólogos de aquella época con intentar descifrar el significado de la escritura jeroglífica del Antiguo Egipto, pero sin ni siquiera ser capaces de ver cómo eran exactamente los jeroglíficos. Al microscopio, las células de la piel o de los músculos se veían independientes, con formas cúbicas o alargadas características. El sistema nervioso era infinitamente más complejo. Sus células, de forma estrellada, tenían multitud de prolongaciones finas larguísimas, que a su vez se ramificaban, haciendo imposible saber dónde terminaban. En 1871, el prestigioso anatomista alemán Joseph von Gerlach sentenció que las células nerviosas estaban unidas entre sí, formando una red continua. Había nacido la teoría reticular, un concepto que marcaría a los científicos durante décadas, incluido Golgi, demostrando “hasta qué punto son contagiosas las ideas erróneas”, en palabras de Cajal.

Golgi tuvo una idea que resultó ser genial. En rodajas de cerebro ultrafinas, empleó dicromato de potasio para evitar la descomposición y añadió nitrato de plata, un colorante que se estaba utilizando en la naciente fotografía. Lo que contempló aquel treintañero, a solas en su estancia del Hospital de los Incurables, no lo había visto nadie jamás. Su método teñía de color negruzco solo unas pocas células, que destacaban sobre un fondo amarillento, lo que permitía entender la morfología completa de lo que más tarde se llamaría neurona. Golgi estaba viendo por primera vez la sustancia del pensamiento. El 16 de febrero de 1873, escribió una carta a un amigo: “Estoy feliz. He encontrado una nueva reacción”. La llamó reazione nera, la reacción negra.

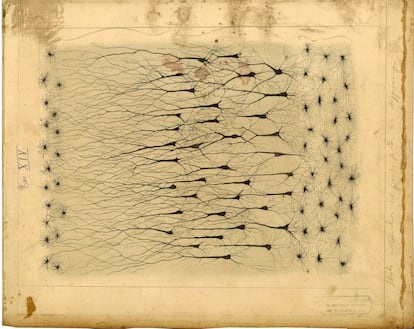

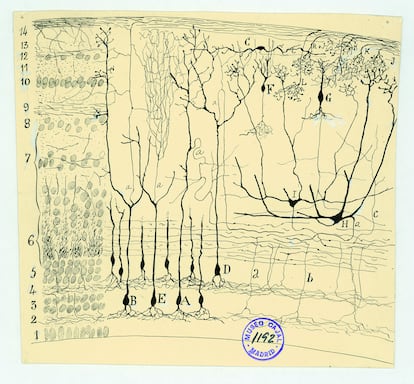

El neurocientífico Daniel Colón, comisario de la exposición en el Museo Peabody, explica que el duelo trascendental entre Cajal y Golgi le sirve como excusa para indagar en uno de los mayores enigmas del cerebro humano: la percepción. “Lo que uno ve y lo que uno percibe no es lo mismo”, advierte Colón, un profesor de Yale que investiga la mente en los gusanos. Incluso dos eminencias pueden interpretar de manera opuesta los mismos datos. Cajal y Golgi, con técnicas similares, observaron por primera vez un nuevo mundo microscópico y, a falta de fotografías, lo dibujaron concienzudamente a mano en papeles que hoy son obras maestras de la ciencia. La exposición estadounidense coloca juntos los dibujos de ambos, demostrando cómo las creencias previas pueden distorsionar el juicio de cualquiera. “Eran dibujos muy similares, pero llegaron a conclusiones muy diferentes”, recalca el comisario, que pretende que los visitantes salgan de la exhibición sintiendo que han aprendido algo no solo sobre Cajal y Golgi, sino sobre sí mismos.

La reacción negra que desnudaba el alma humana pasó, inexplicablemente, desapercibida durante más de una década. Un día de 1887, Cajal fue a visitar al neurólogo Luis Simarro en su casa madrileña, que hoy alberga el popular restaurante Válgame Dios, en la zona de Chueca. Simarro, que había estado cinco años en París, le mostró unas rodajas de cerebro teñidas con el método del italiano. En sus memorias, Cajal relató su asombro ante “la maravillosa potencia reveladora” de la reacción negra. Decidió trabajar todas las horas del día.

Cajal se lanzó a hacer autopsias a los cadáveres que entonces abundaban en el Hospital de la Santa Cruz, en Barcelona, donde era catedrático. La frondosidad del sistema nervioso humano era apabullante, inabarcable. “Puesto que la selva adulta resulta impenetrable e indefinible, ¿por qué no recurrir al estudio del bosque joven, como si dijéramos, en estado de vivero?”, se planteó. El patio de su casa se llenó de pollitos recién nacidos, cuyo sistema nervioso sin la densidad adulta permitía percibir la auténtica estructura de la mente con el método de Golgi. El 1 de mayo de 1888, día en el que cumplía 36 años, aquel desconocido científico español publicó su gran descubrimiento: el órgano del pensamiento estaba formado por células independientes. Su anuncio arremetía contra las ideas reinantes de los grandes sabios europeos. No existía ninguna red difusa.

Espoleado por sus avances, Cajal se consagró al trabajo “no ya con ahínco, sino con furia”, mientras su “pobre mujer”, Silveria Fañanás, criaba en solitario a sus cinco hijos. El científico observó que algunas células se entrelazaban entre sí, como una hiedra y el tronco de un árbol, así que intuyó que los impulsos nerviosos se transmitían por contacto, con una especie de besos entre células, “que parecen constituir el éxtasis final de una épica historia de amor”. Incluso imaginó con acierto el itinerario de las corrientes eléctricas, trazando flechitas de neurona a neurona, como muestra un prodigioso dibujo que hoy cuelga en el museo estadounidense.

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), en Madrid, custodia el denominado Legado Cajal, un tesoro con casi 30.000 objetos científicos y personales del investigador. Mónica Vergés, responsable del archivo de la institución, cuenta que ella misma viajó en avión a Estados Unidos escoltando los ocho dibujos de Cajal y cuatro preparaciones de laboratorio cedidos para la exposición de Yale. “Es la primera vez que salen de España”, afirma Vergés. El museo madrileño tiene su propia exposición sobre Cajal, con fascinantes fotografías y dibujos originales, además de la medalla del Nobel.

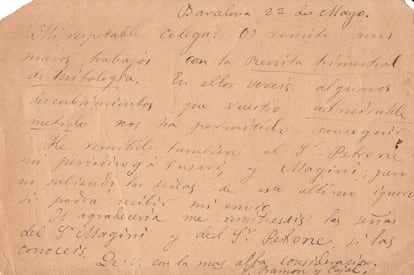

La Universidad Yale también exhibe cartas que Cajal envió a Golgi con ilusión. “Mi respetable colega: Os remito mis nuevos trabajos [...]. En ellos veréis algunos descubrimientos que vuestro admirable método nos ha permitido conseguir”, le informaba con una postal en español el 22 de mayo de 1889. Durante el otoño de aquel año, Cajal viajó al norte de Italia para intentar conocer a su colega, sin éxito. “En Pavía no tuve el gusto de encontrar al ilustre profesor Camilo Golgi. Estaba en Roma, adonde le llevaban en ciertas épocas del año sus iniciativas de senador. Notemos de pasada que en Italia los sabios más renombrados suelen recibir, entre otras recompensas, la investidura de miembros de la Alta Cámara. Contrariome mucho la ausencia del maestro. Doy por seguro que, de haber podido mostrarle mis preparaciones y rendirle al mismo tiempo mis sentimientos de admiración, hubiéranse evitado, para lo futuro, polémicas y equívocos enfadosos”, señaló Cajal en sus memorias, tituladas Recuerdos de mi vida.

El historiador Paolo Mazzarello, biógrafo del investigador italiano, tiene otra versión. “En sus Recuerdos, Cajal escribió que Golgi estaba en Roma ocupado en sus deberes como senador, pero eso era imposible, porque Golgi fue nombrado senador vitalicio más de una década después. Quizá Golgi evitó a Cajal a propósito, debía estar irritado”, señala Mazzarello en su reveladora biografía del sabio italiano, titulada La estructura escondida (Oxford University Press, 1999).

Mazzarello argumenta que la personalidad del tímido Golgi era opuesta a la del extrovertido Cajal. El español apareció en la escena internacional como un meteorito. Para divulgar sus descubrimientos en Europa, “inundó los escritorios de todos los neuroanatomistas importantes con copias de todos sus estudios”, según explica el historiador italiano, de la Universidad de Pavía. En julio de 1899, Cajal comenzó a publicar su colosal Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, una obra de 1.800 páginas en la que desmontaba los argumentos de los reticularistas, como Golgi, y arremetía contra su arrogancia.

El biógrafo del italiano revela un episodio esclarecedor. El empresario sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita, falleció el 10 de diciembre de 1896 y legó su inmensa fortuna para la creación de unos premios a científicos, que comenzaron a entregarse en 1901. A comienzos de ese mismo año, el prestigioso anatomista suizo Albert Kölliker envió una carta a Golgi. “¿Has leído de qué manera tan insolente ha opinado Ramón [y Cajal] sobre tus observaciones y conclusiones y las de tus discípulos en su reciente libro Textura del sistema nervioso? [...]. Me parece que Ramón se considera a sí mismo el principal histólogo y el único autorizado para opinar sobre la estructura del sistema nervioso”, criticaba Kölliker.

Tanto el suizo como el italiano acababan de recibir en sus laboratorios un extensísimo currículum de Cajal en formato libro, Relación de los títulos, méritos y trabajos científicos del Dr S. Ramón y Cajal, con el retrato del autor. “Me desagrada que este libro haya sido preparado únicamente con vistas al Premio Nobel, y me parece que no es apropiado ponerse en evidencia de esa manera”, censuraba Kölliker en su carta. Cinco años después, Cajal y Golgi recibieron el Nobel de Medicina. El propio Kölliker, que había sido reticularista, desertó y se pasó al bando del español.

Aquella helada tarde del 8 de diciembre de 1906, frente a frente en la estación de tren de Estocolmo, fue la primera vez que se vieron las caras. Cajal había preparado un cortés discurso de aceptación del Nobel, aplaudiendo la reacción negra de su “ilustre colega” Golgi. Pero el italiano se subió al estrado de la Real Academia Sueca de Música dispuesto a derribar la teoría de la neurona, a degüello. En sus memorias, Cajal recordó su estupor ante la “altivez y egolatría tan inmoderadas” del sabio italiano, incapaz de reconocer lo que casi todo el mundo admitía ya: que el cerebro está organizado en células independientes, las neuronas. “¡Cruel ironía de la suerte, emparejar, a modo de hermanos siameses unidos por la espalda, a adversarios científicos de tan antitético carácter!”, lamentó Cajal en su autobiografía.

El comisario de la exposición de Yale tenía 10 años cuando vio una serie sobre Cajal en la televisión de su Puerto Rico natal. Era el primer científico hispano que veía y se quedó cautivado, hasta el punto de que sus padres le compraron un microscopio. “Los descubrimientos de Cajal son mucho más importantes que simplemente un Nobel: transformaron completamente cómo conceptualizamos el cerebro”, proclama Colón. “Sus logros no son menos que los de los científicos más importantes de la historia de la ciencia. Si Cajal hubiese nacido inglés, lo tendrían en la Abadía de Westminster, al lado de Isaac Newton. Hay un antes y un después de Cajal”, subraya el profesor de Yale, que lamenta que el legado de Cajal esté “dando bandazos” en España desde hace décadas. El Gobierno ha aprobado ya la creación de un Museo Cajal en Madrid, pero todavía se desconoce dónde estará exactamente, pese a que Pedro Sánchez aseguró que el centro estaría activo en junio de 2025.

El historiador Paolo Mazzarello recuerda que Golgi, casi una década mayor que Cajal, se había concentrado en otros asuntos, como ser senador y rector de su universidad, además de descubrir el aparato de Golgi y el ciclo del parásito de la malaria. Pese a estar desfasado en la investigación del sistema nervioso, siguió defendiendo obstinadamente la existencia de una red. “Su principal error fue criticar la teoría de Cajal en la ceremonia del Nobel. Nadie ha entendido jamás por qué tomó una decisión tan equivocada”, opina Mazzarello, que, sin embargo, subraya: “Sin Golgi no habría existido un Cajal”. El propio investigador español insistió en sus memorias en la misma lección que pretende transmitir ahora la exposición de Yale: “Deseo prevenir a la juventud contra la invencible atracción de las teorías simplistas y seductoramente unificadoras. Subyugados por la teoría, los principiantes histólogos veíamos entonces redes por todas partes”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.