La calle de Barcelona diseñada para practicar el noble arte de sentarse a la fresca (y con las mejores vistas)

En la capital catalana apenas quedan espacios libres de turistas, pero esta premiada rehabilitación de un antiguo barrio de barracas, obra de Ramon Bosch y Bet Capdeferro, es un ejemplo de arquitectura pensada para la vecindad

En verano se ven cosas que vosotros no creeríais: seres humanos untados en litros de crema protectora mientras rotan y giran y se retuercen y sudan sobre la arena de la playa como pollos asados al sol, seres humanos saltando en manada desde balcones mallorquines poniendo a prueba su más que dudosa inmortalidad, seres humanos avanzando en colas inabarcables por los museos y delante de cada vista pintoresca y cada edificio monumental al ritmo del chasquido de cien mil clics de cien mil selfies. Porque ese es el signo de los veranos de nuestro tiempo: el selfi. La expresión última de la hiperconexión y, a la vez, de la soledad.

El selfi es el vehículo de la presencia verificada por el grupo. Nadie sabría que hemos estado en el Palacio Real o en la Sagrada Familia si no viesen nuestro selfie. Nadie sabría que fuimos, efectivamente, nosotros quienes paseamos frente al Guggenheim de Bilbao si no comprueban que la cara que aparece delante del perrito floreado de Jeff Koons es la nuestra. Nadie creerá que subimos al Parc Güell si no están al otro lado del disparador de nuestro teléfono móvil. Y sin embargo, no lo están. Al otro lado del objetivo no hay nadie; solo un palo de selfi.

El lugar al que no ha llegado Instagram

A poco menos de un kilómetro del Parc Güell pero a mil palos de selfi de distancia se levanta el Turó de la Rovira, uno de los promontorios que anticipan el macizo de Collserola justo al final —o al principio— del plano que lleva Barcelona hasta el mar. Si el parque de Gaudí es uno de los reclamos turísticos más frondosos de la Ciudad Condal, el Turó de la Rovira es uno de los sitios más verdaderos y, de momento, menos turistificados de Barcelona.

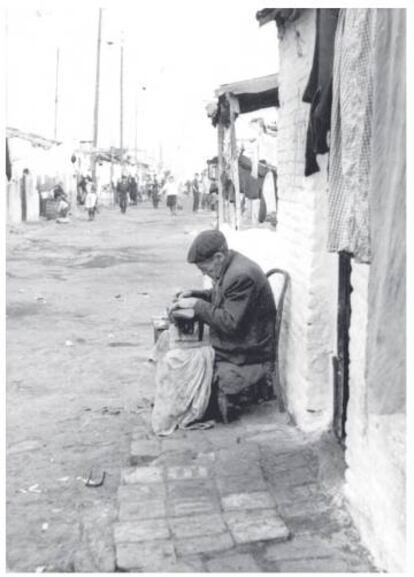

Si bien su primera colonización se llevó a cabo a principios del siglo XX por familias acomodadas en casas de veraneo, la esencia del Turó de la Rovira se definió en primer lugar con el emplazamiento de los búnkeres antiaéreos con los que la República defendió la ciudad durante la Guerra Civil, y más tarde, ya en los años cincuenta, por los asentamientos autoconstruidos que la inmigración interior levantó en los bordes de las calles empinadas del monte. Eran poco más que barracas malamente ejecutadas que sobrevivieron durante mucho tiempo sin ni siquiera los servicios básicos de electricidad o saneamiento. En fotos antiguas de la calle Marià Labèrnia se ven los Seat 600 recostados contra las fachadas y los neumáticos en calzadas que aún eran pistas de tierra.

La zona se fue adecentando con el paso de los años, y aunque también se benefició de la renovación general de la ciudad con objeto de los Juegos Olímpicos, hasta hace menos de una década aún era un lugar semiolvidado, tomado por los coches que aparcaban ocupando la mitad de sus estrechas cuestas.

Fue a partir de 2010 cuando los sucesivos consistorios municipales decidieron rescatar el Turó de la Rovira. En 2011, aprovechando su valor cultural y antropológico, el Museu d'Història de Barcelona habilitó el emplazamiento de los búnkeres como espacio patrimonial y, un año después, el Ajuntament de Barcelona encargó la rehabilitación del espacio urbano de los enclaves habitados del Turó de la Rovira, en especial de la calle Marià Labèrnia.

La idea era conectar el nodo del Turó de la Rovira con los demás hitos urbanos de la ciudad mediante nuevos caminos peatonales. Los arquitectos Ramon Bosch y Bet Capdeferro, responsables del proyecto, consideraron desde el principio que la intervención debía ser tan poco invasiva en su materialización física como transformadora en su realidad urbana. Se terminó en 2016 y en 2018 fue premio en la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y premio FAD de la Opinón.

Tomar la calle: el noble arte de sentarse a la fresca

La operación es mínima: apenas un ensanche y una reconstrucción de las aceras, transformadas en plataformas horizontales levemente escalonadas. Sin embargo, el resultado cívico es ejemplar. Como esas plataformas tienen un pavimento distinto, a cada casa autoconstruida, a cada barraca original o reformada le corresponde un fragmento de espacio urbano, un fragmento de calle. Y se lo apropia. Y lo ocupa. Lo ocupa con mesas y sillas, con bancos, con sombrillas y con conversaciones. Lo ocupa con vecinos y con vecindad. En un lugar que era inaccesible y tomado por el coche, y en un mundo donde las personas somos nodos de comunicación a larga distancia, Bosch y Capdeferro recuperan el noble arte de sentarse a la fresca. La calle Marià Labèrnia ya no es solo calle, es una sucesión lineal de plazoletas peatonales. Sus creadores la llaman "Calle Plaza".

Pasear por allí una mañana de verano nos traslada a un paisaje mental que va a una velocidad del tiempo distinta. Si las conexiones digitales contemporáneas se sustentan en redes tirantes y tersas, puestas al límite, sentarse a hablar en la calle —en tu calle— es una red relajada. Y ambas maneras de relacionarse son perfectamente válidas, solo deberíamos darnos cuenta de que una no invalida la otra.

Por otro lado, tal y como abandera el proyecto de Bosch y Capdeferro, también deberíamos darnos cuenta de que las mejores arquitecturas, especialmente si son urbanas, no son las más caras sino, precisamente, las que favorecen las relaciones de sus habitantes. Porque con el fin de la crisis, se diría que el mundo de la arquitectura ha vuelto a la maldición del star system. Los concursos vuelven a premiar proyectos megalómanos, los ayuntamientos vuelven a buscar edificios emblemáticos que coloquen a su ciudad en el mapa y los turistas vuelven a viajar para hacerse selfis.

De hecho, los búnkeres del Turó de la Rovira comienzan a aparecer en las guías turísticas y sus atardeceres se han visto colonizados de jóvenes no siempre civilizados. Es algo que no puede prohibirse y, en el fondo, es inevitable, pero al menos es un espacio público donde aún no es necesario pedir turno para ir, como en el Vessel de Nueva York.

En realidad, es muy probable que todas esas personas que esperan su turno para fotografiarse en el Vessel junto a cientos de personas que hacen lo mismo en el mismo sitio estén más solas que el señor que sonríe al fotógrafo sentado en la calle-plaza de delante de su casa. Y eso que no tiene casi nada: un plano horizontal, una silla ocupada y una mesa de plástico. Enfrente, una silla vacía también de plástico, esperando. Porque a la espera, nadie está solo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

- Verano

- Vacaciones

- Vecinos

- Obras rehabilitación

- Rehabilitación edificios

- Estaciones año

- Comunidades vecinos

- Chabolas

- Horarios trabajo

- Barcelona

- Infravivienda

- Chabolismo

- Pobreza

- Cataluña

- Vivienda

- Arquitectura

- Meteorología

- Obras públicas

- Condiciones trabajo

- Arte

- Trabajo

- Urbanismo

- España

- Problemas sociales

- Sociedad

- Arquitectura

- ICON Design