Los últimos habitantes del Valle de los Caídos

El mausoleo franquista se inauguró en 1959. A partir de aquel año, medio centenar de familias convivieron en el Poblado, una singular comunidad de trabajadores de Patrimonio gobernados por un guardia civil en plena reserva ecológica y a la sombra de la enorme cruz. Esta es su historia.

DESDE LA EXPLANADA del mausoleo franquista, sin mirar atrás, la visión es un espectáculo. El valle de Cuelgamuros es un espeso bosque de pinos, rocas, arroyos y senderos que se deslizan en dirección a Madrid. Desde allí no se divisa, pero a poco más de un kilómetro de la enorme cruz, cuesta abajo, existe una aldea semiabandonada, tres calles camufladas y protegidas de las rachas de viento. En esa burbuja de casas adosadas de piedra, madera y pizarra han vivido durante décadas medio centenar de familias gobernadas la mayoría del tiempo por un sargento retirado de la Guardia Civil, conocido como don Juan. Un hombre que se parecía a Franco, con un sello de oro en el dedo, bigotito y voz de mando, grandón. Los residentes de las casas del Poblado del Valle de los Caídos eran trabajadores de Patrimonio Nacional y guardias civiles encargados del funcionamiento y cuidado del mayor monumento de la dictadura. Tres generaciones han vivido allí en régimen de usufructo un tanto ajenas al propio devenir de la sociedad española. Hoy, solo 11 viviendas se mantienen habitadas, dos de ellas por guardias civiles y el resto por parte de los 30 trabajadores de Patrimonio Nacional destinados en el Valle de los Caídos.

“Algunas noches de verano subíamos al monasterio y nos bañábamos en su piscina. Había que salir corriendo”, recuerda Eduardo

La historia de estos pobladores no se conoce. El País Semanal ha compartido las vivencias de estos hombres y mujeres ligados para siempre al polémico monumento. “Es normal que para una persona que llega al Valle lo que predomine sea la cruz. Para nosotros es como si no hubiese existido. El entorno era tan impresionante que no nos fijábamos en ella, éramos como una tribu que necesitaba muy poco del exterior. Cuando tenía veintitantos años me di cuenta del lugar privilegiado donde vivía y también de lo que para muchos supone ese monumento, te enteras de que hay gente que tiene allí enterrados a familiares en contra de su voluntad”. Ángel Blázquez llegó al Poblado con siete años desde un pueblo de Ávila. Su padre consiguió un puesto de peón de mantenimiento y allí que se fue con toda la familia. Era 1971. Hoy es veterinario en un municipio de la sierra madrileña. El tiempo transcurrido no ha resquebrajado el hermanamiento con todos los conocidos del Valle. “Existe un nexo muy íntimo y un apego sentimental…, y no me preguntes por qué”, admite. “A nosotros la cruz no nos impresionaba. Por paradójico que parezca, nunca me sentí más libre como cuando estaba en el Poblado. Aquella forma de vivir, con las puertas abiertas de par en par, rodeados de una naturaleza salvaje y bastante aislados del exterior, nos ha creado un poso, un tatuaje, a todos”, cuenta Teresa Gómez, de 54 años y coordinadora en una residencia de mayores.

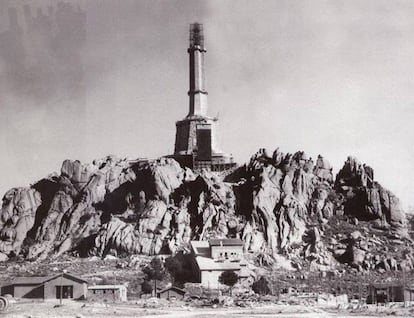

Aquel poblado para los trabajadores de Patrimonio —similar, por ejemplo, al de La Granja de San Ildefonso (Segovia)— tenía una escuela que los domingos y fiestas de guardar hacía de iglesia, un economato con productos básicos y una cantina, lugar de chato de vino y partida de cartas. De esa forma, las 52 familias de gente dispar, de distinta ideología y procedencia, unos enchufados por el régimen, otros exempleados durante las obras del mausoleo y otros jóvenes que necesitaban un trabajo, lograron montar una insólita comunidad en plena reserva ecológica a 14 kilómetros de El Escorial y a ocho de Guadarrama. Otro planeta.Retrocedamos a enero de 1940. Francisco Franco propone al general José Moscardó recorrer la sierra de Madrid en busca de “un valle para los caídos”, tal y como recoge el periodista Fernando Olmeda en El Valle de los Caídos. Una memoria de España (Ediciones Península, 2009) . Desde ese año hasta la conclusión de las obras en 1958, la historia es más bien conocida: el dictador quiso darle una dimensión descomunal a su alzamiento levantando un monumento que se elevaría “en la vecindad del cielo”. Quería equipararse a Felipe II. Tres empresas —San Román, Banús y Estudios y Construcciones Molán— fueron las encargadas de perforar la roca y construir la carretera, el monasterio, la exedra y el vestíbulo de la basílica. Utilizaron capataces, trabajadores especializados y también la mano de obra de cientos de presos republicanos.

El 1 de abril de 1959 comenzaba otra historia. La cruz de 150 metros de altura y brazos de casi 25 quedaba abierta al público. Aquella barbaridad necesitaba limpiadoras, guías, guardacoches, postaleros, taquilleros, forestales, personal de mantenimiento y jardinería, administrativos… y es cuando Patrimonio Nacional construye el Poblado.

La primera vez que visité ese lugar fue el pasado 2 de marzo. Nevaba en la sierra. Ascendía por la carretera y me acordé del Nido del Águila, aquel lugar de retiro alpino de Hitler. El bosque, la construcción, el aroma a franquismo parecía impregnarlo todo. La cita era con Pablo Gómez en la que fue su casa hasta la jubilación. Pablo nació en El Escorial hace 80 años. Sus padres trabajaban en una finca de ganado bravo cercana. Nada más inaugurarse el Valle de los Caídos fue contratado como responsable del almacén de los bares ambulantes del complejo. Con su motocarro, repartía mercancía por las cafeterías del monasterio y por los aparcamientos. En 1964 lograba una plaza como jardinero, lo que le daba derecho a una casa en el Poblado hasta su fallecimiento o jubilación. Al poco se hizo con el puesto de vigilante-guía: “Era un trabajo tranquilo. No había que ser franquista para trabajar aquí, pero ya sabías dónde te metías, tenías que aguantar las impertinencias de algún que otro militar y también controlar a los que venían a escupir o pisotear la tumba de Franco. Franco no venía por aquí casi nunca, solo el 20 de noviembre al funeral de José Antonio”, explica Pablo Gómez.

Entre 1959 y 1967, casi todos los meses llegaba algún convoy con restos de muertos para inhumar, recuerda un habitante del Poblado

En una de las casas del bloque de abajo del Poblado, Pablo y Pilar criaron a sus cuatro hijos. La planta baja disponía de salón-comedor con una lumbre de leña, salita de estar, cocina y patio. Y arriba, tres habitaciones y un cuarto de baño. Había una calefacción central que se ponía en marcha cada día de invierno a las tres de la tarde. “El sueldo no era muy alto, pero no se pagaba nada, solo la luz. Cuando llegó Adolfo Suárez nos hicieron una subida del 100%. Tuvimos que pelearla. Muchos teníamos que complementar los ingresos con otro trabajo, yo era profesor de autoescuela”.

A Pablo se le han quedado grabados los días en los que llamaban desde la puerta de entrada al Valle y decían: “¡Atención, suben restos!”. “Llegaban siete u ocho camiones con muertos de la guerra. Teníamos que subir de inmediato. Todo el mundo a meter baúles a la cripta. Nos poníamos por parejas con una parihuela —dos palos gruesos con unas tablas atravesadas para colocar la carga— y a meter cajas con huesos mezclados. Y todo en medio de las visitas a la basílica. Poníamos una caja encima de otra y, una vez lleno el habitáculo, se tapiaba”, recuerda. A partir de la terminación de la basílica en 1959 y hasta 1967, casi todos los meses llegaba algún convoy con restos de cientos de muertos. Más de 33.000 cadáveres reposan en las criptas de la basílica.

Pablo se acaba de encontrar en la cafetería del funicular, donde suelen parar los visitantes —la mayoría extranjeros—, con José Muñoz, antiguo compañero que todavía trabaja en el Valle. Se abrazan. “Mi padre estuvo en la guerra, en el bando republicano. Me contaba que cuando en el frente había muchos muertos, daban el alto el fuego, unos y otros salían, hacían unas zanjas, cogían la documentación y los enterraban. Tras la guerra, requirieron todas las cartillas militares; si eras de la zona republicana, te encarcelaban o te fusilaban. Él no se presentó a entregarla y pensaron que estaba muerto. Es curioso, no tuve problemas para trabajar aquí porque mi padre fuese del bando perdedor”, explica Pablo. José Muñoz guarda un tesoro. En las oficinas del Valle están los libros de cuentas y el registro de visitantes ilustres, páginas y páginas con dedicatorias y firmas de mandatarios y personajes famosos —incluidos futbolistas como Alfredo Di Stéfano— que pasaron para ver la tumba del dictador. Las hay en todos los idiomas.

El invento de Franco necesitaba guías, limpiadores, taquilleros, personal de mantenimiento…, y así se creó el Poblado

En el Poblado mandaba don Juan, jefe del destacamento de ocho guardias civiles encargados de la puerta exterior del Valle y gestor de la residencia que dependía de Patrimonio Nacional. No pagaba en la cafetería, los trabajadores le hacían los arreglos de casa e iban a por leña para él. “Vivía muy bien”, sostiene Teresa Gómez, “era un cacique que no exigía ninguna mejora para la gente del Poblado, una fuerza viva que no daba problemas a Fernando Fuertes de Villavicencio, gerente de Patrimonio y leal a Franco”.Fernando Taguas, de 85 años, llegó a Cuelgamuros el 4 de octubre de 1940. Tenía siete años. Su padre fue uno de los primeros carpinteros del Valle de los Caídos, y su hermano Paco, barrenero. El Día de Reyes de 1960 Patrimonio le cedió una casa en el Poblado. Lo recuerda así: “Me acababa de casar con una trabajadora de la escolanía del monasterio. Nos casó el confesor de Franco. Era la segunda boda que se celebró en la basílica. Me dieron a escoger y elegí una casa con despensa en el bloque de en medio. Mi hermano Rafael fue el primer taquillero de la puerta y a mí me pusieron de guardacoches. Un día me dijeron que echase una mano al que vendía postales, libros, cruces…, y vendí tanto que me dieron un puesto. Podía vender en verano hasta 20.000 pesetas diarias en recuerdos”.

Su hijo Nando le interrumpe: “¿Te acuerdas, papá, de los autógrafos que conseguía en el puesto? Tengo el de Lorne Greene, el actor protagonista de la serie Bonanza; el de la actriz de Pipi Calzaslargas, el de la pareja de la serie Los Roper…”. La vida de la generación de Nando en el Poblado nada tuvo que ver con la de sus padres, con la de Pablo o Fernando. Fueron niños y adolescentes entre mediados de los sesenta y la muerte del dictador. Nando, Teresa, Yoli, Edu, Ángel, Carlos, Javier, Mari Luz, Alicia…, decenas de chavales que hasta quinto curso de la EGB no salieron de ese micromundo.

“Cuando acababa la escuela, nos ponían el bañador y no nos lo quitábamos hasta el final del verano. Nos pasábamos la vida en la calle y en el monte. Era como Heidi, feliz”. Alicia Soblechero —autora de algunas de las fotografías que ilustran este reportaje— tiene ahora 50 años. Recuerda las clases de doña Martina, esposa de don Juan. Acudían todos los niños juntos, daba igual su edad. Todavía se puede ver la gran pizarra, el suelo de madera y el hueco de una enorme chimenea. Las nevadas eran abundantes. “Hasta que tuvimos la edad de pensar, esto era la gloria. Una burbuja donde las puertas tenían puesta la llave. Conforme llegas a la adolescencia, echas de menos cosas, piensas que esto es una mierda, no tienes los mismos servicios que los que vivían en los pueblos de alrededor, no puedes salir los fines de semana porque cerraban las puertas y tenías que quedarte a dormir en casa de una amiga. Cuando empezamos a ir al instituto comenzamos a pensar dónde habíamos vivido. Muchos nos rebelamos. Un 20 de noviembre, que subían los falangistas con antorchas, entonamos La Internacional en el autobús que nos llevaba al instituto. No veas la que se montó, pero nadie pensó que éramos los del Poblado”, recuerda Alicia.

En la escuela gobernada por doña Martina había niños y niñas de entre 3 y 11 años. Antes de comenzar la clase, tenían que rezar frente a una foto del Caudillo. “Y cuando venía Franco, nos subían a la basílica y teníamos que aplaudir, gritar ‘¡Franco, Franco!’ y cantar el Cara al sol”. Todas las personas consultadas confiesan que en la cantina, en el economato o en las casas nunca se hablaba de política. La presencia de ocho guardias civiles, de esos que llevaban capa, imponía. Las apariencias eran importantes. “Unos no hablaban por miedo; otros, porque pensaban como ellos; otro, porque no se habla mal de quien te paga el sueldo… Entre los trabajadores de Patrimonio también hubo algún preso republicano que tras la construcción del Valle se quedó en el Poblado. De hecho, la hija de uno de ellos me habló por primera vez del eurocomunismo”, relata Teresa. Ella nunca decía que vivía en el Valle, “no por vergüenza, sino por la pereza que me daba tener que explicar que mi padre trabajaba en la dichosa cruz”. Con 17 años, Teresa se marchó del Poblado y se hizo activista de las Juventudes Socialistas: “Renegué de aquel sitio. Pero más tarde fui colocando cada pieza de mi vida, y me quedo con aquella infancia privilegiada donde eras feliz con muy poco”.

Esos jóvenes desarrollaron sin darse cuenta una conciencia conservacionista. Vivían entre la Fuente de la Culebra y un grupo de rocas que tenían nombre (los tres pinos, el pulmón, el ojo ciego…), entre el Altar Mayor —un paraje elevado donde iban a ver el amanecer— y la Casa del Cabo, que acabó transformada en club juvenil a finales de los setenta con equipo de música y sofás. “Cuando te tocaba pasar al instituto en Guadarrama, Villalba o El Escorial éramos los raros. ‘Ya vienen los del Valle’, decían. Normal, escalábamos en chancletas, todos sabíamos tirar piedras, conocíamos muy bien los animales de la zona, nos hacíamos tatuajes con las hojas punzantes de los pinos”, apunta Teresa.

“La gente de los pueblos nos veía un poco asalvajados. Normal, vivíamos en la naturaleza. Éramos gamberrillos y siempre nos preguntaban qué era eso del Poblado. Nuestra mayor ilusión era que nevase, porque ese día no subía el autobús escolar a recogernos y nos quedábamos en casa”, cuenta Eduardo González, otro de los nacidos en los sesenta en el Poblado.Ángel Blázquez se ríe: “Lo curioso es que hayamos sobrevivido tantos. A mis hijos no les dejaría hacer esa vida ahora ni de coña. Subíamos a árboles y rocas de los que luego no podíamos bajar, construimos una tirolina que acababa en un pino, las guerras de piñas eran criminales…, nos enseñó a ser autosuficientes. Nuestros padres trabajaban en el Valle, pero nadie se dedicaba a adoctrinar”, explica Ángel. Yolanda Esteban también creció en el Valle. Su padre era ciclista profesional. Para ella, la cruz siempre estuvo presente: “Era una referencia para todos los pequeños. ‘Si os perdéis en el bosque, guiaros por la cruz’, nos decían los mayores. Era como el Pirulí, ahí estaba, te daba lo mismo”.

Los valores ecológicos de Cuelgamuros están descritos desde el siglo XIV. “Solo la reciente historia ha desvirtuado el lugar al dotarlo de unos valores simbólicos que, apoyados en una arquitectura megalómana al servicio del poder dictatorial, han marcado a varias generaciones”, escribe la profesora Pilar Chías Navarro en ‘Cuelgamuros: territorio y paisaje’, un artículo publicado en 2015 por el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La catedrática reconoce: “El hecho de tener su acceso limitado lo ha convertido en una notable reserva ecológica”. Según Patrimonio Nacional, a la masa forestal adulta de pinar, producto de las repoblaciones, hay que añadir rebollares, fresnedas, choperas, abedulares… Por no hablar de la fauna. Todavía hoy pueden verse jabalís, corzos, ciervos, algún zorro, garduñas, tejones o gatos monteses, lagartos, sapos, escorpiones y culebras. La presencia de numerosas aves rapaces convierte este paraje en único en el centro de la Península.

Lo supieron muy bien desde niños Ángel Blázquez y Pascual Garrido. “Estábamos obsesionados con los bichos, con las aves. Nos despertábamos pronto y nos íbamos a pasar todo el día al monte. Controlábamos los nidos de águilas culebreras, azores, gavilanes, busardos ratoneros y hasta águilas imperiales. Veíamos cómo sacaban adelante a los polluelos, documentábamos todo. Una vez cogimos un somier viejo de metal y lo subimos a un árbol para tener una base de observación”, confiesa Ángel (54 años). Pascual falleció en 1991.

Mari Luz Velasco tiene 55 años, es licenciada en Bellas Artes y trabaja en una empresa de abonos ecológicos. Su padre fue ordenanza en el Valle a partir de 1962. La abuela de Mari Luz trabajó sirviendo en la casa del almirante Carrero Blanco en Madrid, que fue quien colocó al padre en el Poblado. “Todavía guardo un dibujo a lápiz con motivos florales que hizo Carrero Blanco en un Consejo de Ministros y que regaló a mi abuela”. No oculta que el militar franquista asesinado por ETA ayudó a su abuela cuando tuvo un cáncer de útero con 40 años. “La mujer de Carrero la llevó a su ginecólogo de Barcelona, le pagó el viaje y fue de las primeras que se sometió a radioterapia. Aquel médico le curó el cáncer. Por eso le estaba tan agradecida”. A Mari Luz, la mayor de cinco hermanos, le tocó vivir una realidad de puertas afuera en el Poblado, “muy feliz y apasionante”, y otra más dramática de puertas adentro por problemas de convivencia entre sus padres. “Mis mejores recuerdos son del club juvenil donde montábamos los guateques. Subíamos a la basílica los domingos a ver gente nueva, a ver a los fachas, cómo vestían… No fuimos conscientes del valor político de la cruz hasta que nos hicimos mayores y nos fuimos alejando del Poblado”. Se marchó del Valle con 19 años.

Virginia Sáez Gómez, de 26 años, es la más joven de las entrevistadas. Sus recuerdos tienen que ver con fines de semana y veranos que iba a pasar allí con sus abuelos Pablo y Pilar en los años noventa. Le viene a la mente Marivalle, una cría de zorra que bajaba muchos días a buscar comida. Conserva todavía una polaroid donde se la ve, con apenas tres añitos, dándole comida de su mano. “La generación de mi madre vivió otro Valle, el del despertar al mundo exterior que estaba cambiando. Nosotras lo vimos como un refugio frente a la realidad agotadora de fuera. Las amigas que tenía en el Poblado estaban deseando venirse a dormir a mi casa de Villalba y yo al revés. En los noventa sí sentía que la gente mayor quería ya irse de allí. Por lo que me ha contado mi abuela, en los años sesenta las mujeres generaron un ambiente de hermanamiento increíble. Estaban aisladas y lograron ser felices. Si no hubieran estado unidas, creo que se habrían vuelto locas”.

En aquella década ninguna mujer en el Poblado tenía carné de conducir. La mayoría paría tres o cuatro hijos. Y lo normal era que, cuando esos chicos y chicas crecían, se casasen con vecinos de la aldea. Al ser tan pocos, todo se magnificaba. Y no había secretos. Por los patios se escuchaba todo. A la casa del primero que tuvo tele en color acudían todos los niños a ver dibujos animados. Mientras los maridos trabajaban, las mujeres cosían en plena calle, sentadas unas frente a otras, en sillas o en el escalón de la puerta. “Si tu madre no estaba, no te quedabas sin comer o merendar. Todas se ayudaban, era como una comuna. El Poblado no me genera rechazo. Me parece bien que saquen a Franco de ahí, pero esta aldea deberían rehabilitarla y convertirla en un centro de estudio de la naturaleza”, dice Teresa Gómez en pleno debate sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y el futuro uso de la basílica.Muchas de su edad conservan en la memoria los mapas de doña Martina, las peleas para ver quién iba a tocar la campana de la llamada a misa, aquella leche de calostro de vaca que tenían que beber o el lenguaje inventado para comunicarse. También las visitas del médico en el mismo local donde estaba la centralita telefónica y cómo espiaban a las vecinas por las ventanas o ensuciaban la colada recién tendida con palos a los que quemaban la punta.

¿Cómo se llevaban con los monjes benedictinos de la abadía? Se montaban partidos de fútbol en el campo del monasterio entre los chicos de la escolanía y los del Poblado; pedían ayuda para estudiar a los curas, que disponían de una biblioteca con obras de escritores y filósofos clásicos. Hubo quien aprendió música con ellos y quien se bautizó, hizo la comunión o se casó en la basílica, en el mismo altar donde también contrajo matrimonio el esquiador Paquito Fernández Ochoa.

Eduardo recuerda así las cosas: “Los frailes nos veían con buenos ojos, querían que fuésemos a misa siempre. Me acuerdo del padre Joaquín. Tenía apuntado el cumpleaños de cada niño del Valle y el día señalado bajaba con su ciclomotor, sin casco, para felicitarnos. Aprovechaba para tomar un chato en la cantina y fumarse un purito”. Los benedictinos tenían una cancha de fútbol decente, una pista de frontón de verdad y una piscina en condiciones. “Imagínate, había noches de verano que subíamos al monasterio, saltábamos la valla y nos dábamos un baño. Más de una vez tuvimos que salir corriendo”, comenta Eduardo, de 52 años. Su padre era electricista del Valle.

Muerto Franco, los falangistas montaban una vigilia cada 20 de noviembre. Desde Madrid, salían de madrugada andando para llegar a las tumbas del fundador de Falange y del Generalísimo. “Se organizaba un follón… Se agotaban las bebidas, los autocares y coches ocupaban la carretera hasta el Poblado. Siendo adolescentes nos gustaba subir para ver a las chicas falangistas, que estaban muy buenas, y aprovechábamos para romper algún faro o espejo de algún Mercedes. Recuerdo que cuando tenía 12 años, una señora me obligó a cantar el Cara al sol”, rememora Eduardo mientras enumera los motes que tenían sus colegas: Aspirina, Maño, Corzo, Grajo, Fregona, Piojo, Pato, El Pazos…

Ninguno de los consultados está a favor de demoler el Valle de los Caídos. La mayoría ve lógico que los familiares puedan llevarse de allí los restos. “No puedo decir nada malo sobre el Poblado. Mi esencia tiene que ver con este sitio. Aun siendo de izquierdas y sabiendo que hay mucha gente que sufre por ver esto levantado todavía, es mi casa”, explica Teresa. “Pues yo sacaría también a los curas, me estorba todo menos el monumento.Cuando escucho el gregoriano, me empieza a entrar una pena enorme. Cuando había misa mayor y cantaba la escolanía, el sonido que salía por los altavoces se escuchaba en el Poblado”, afirma Mari Luz.

Ángel, el veterinario, opina igual: “Mis ojos no pueden ser los de un familiar de una persona que trajeron desde Calatayud sin preguntarle. Me parece muy bien que saquen a Franco y se haga un centro de la memoria. ¿Qué se conseguiría demoliéndolo? Por esa regla de tres, te vas a Egipto y les pones Goma 2 a las pirámides porque con toda seguridad allí falleció mucha gente, que fue esclava del faraón y que contribuyó a construir su monumento fúnebre. No va a ayudar en nada, solo que se haga más negra el alma de muchos. Creo que no necesitamos dinamitar nada para ser más felices”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.