‘The Brutalist’ y lo peor de la arquitectura

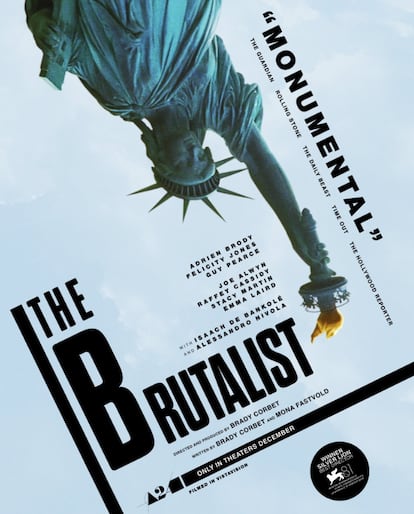

Las pocas películas de ficción que hay sobre arquitectos los retratan como artistas incomprendidos, capaces de dar su vida por unos ideales que ocultan narcisismo y falta de voluntad de servicio. La candidata a 10 Oscars de Brady Corbet comparte ese cliché. Y algunos otros

El problema de la película The Brutalist lo anuncia la silla. Lo resume la chaise-longue en medio de la biblioteca. Teniendo un inmenso ventanal que recorre toda la pared curva ¿quién situaría la butaca de lectura en el centro de una biblioteca?

Esa primera obra que firma en Estados Unidos, László Tóth, el arquitecto inventado por Brady Corbet y su mujer, Mona Fastvold —nominados al Oscar al mejor guion original—, es pequeña, exquisita e ingeniosa: para evitar que el sol dañe el lomo de los libros, los estantes se pliegan sobre sí mismos. Sin embargo, a los dueños no les gusta, no pagan el encargo y el arquitecto no protesta y se va a trabajar a una mina.

Solo cuando la imagen de esa biblioteca doméstica aparece retratada en una revista, con la chaise-longue —inspirada en las sillas de Marcel Breuer— en el centro, el dueño toma conciencia de que posee algo especial. Esta secuencia resume muchos de los problemas de la arquitectura —validada por las revistas— y de la película The Brutalist. No son los únicos.

La persecución de los judíos, la supervivencia en un campo de concentración nazi, la épica de construirse una nueva vida, la dificultad de la creación, el sueño americano, el amor verdadero, la perseverancia, los ideales, la depravación sexual, una relación profesional esclavista, el viaje a Italia, la construcción de la modernidad —es decir, la reconstrucción del mundo—, la capacidad transformadora del arte, el poder de las publicaciones, la salvación y lastre de la familia, la necesidad de reconocimiento ¿cuántas cosas caben en una película? Realizar el esfuerzo de meterlas todas no convierte un filme en magnífico. Tal vez sí, en monumental.

Cualquier trabajo primerizo, una primera novela, un primer artículo, o el proyecto de final de carrera de un arquitecto, suele tener dos tipos de problemas. Cuando estos aparecen por defecto, esa ausencia retrata a un estudiante perezoso o incapaz. Cuando son por exceso, el estudiante suele ser demasiado ambicioso, falto de autocrítica.

The Brutalist no es el primer trabajo de Brady Corbet (36 años) que, con 26 —y tras una carrera como actor que había comenzado con 11 años— firmó The Childhood of a Leader, basado en el relato de Jean-Paul Sartre, sobre la dureza de la infancia del hijo de un diplomático americano que participa en la redacción del Tratado de Versalles—. Esa primera película —ya co-escrita con su pareja, la noruega Mona Fastvold— le valió el premio al mejor debut y al mejor director en la 72.ª edición de la Bienal de Venecia. No estamos, por lo tanto, ante un trabajo primerizo.

¿Por qué, entonces, The Brutalist puede resultar una película más extensa que intensa? ¿Por qué puede parecer que carece de explicaciones y, sobre todo, de verdad? Meticulosa con el vestuario, con la recreación —hasta cromática— de la época, con la dirección de actores, con el diseño —tipográfico y de mobiliario— descuida aspectos esenciales de su principal tema: la arquitectura. En ese campo, le sobran errores y anacronismos, por eso, tal vez, su monumentalidad, que multiplica su falta de verdad, tenga mucho que ver con la arquitectura.

Corbet y Fastvold han hablado de sorpresa y agradecimiento por el éxito del film. Solo siete meses antes de comenzar su distribución hubo varias empresas que lo declararon imposible de distribuir. De ahí partían. También de la voluntariosa ambición de que la película resultara épica, trabajando con pocos medios. Corbet ha producido, por lo menos parcialmente, casi todo lo que hace. Uno de los hitos que se aplauden de este último film —más allá de recuperar la tecnología Vistavision, empleada por Hitchcock, o el tono mate dominante en los años 50— ha sido su escueto presupuesto: 10 millones de dólares. Así, el director asegura que cuida cada dólar para no tener que aceptar compromisos con empresas. No aceptar compromisos es una hazaña tan idealista como loable. Denota la misma integridad, cabezonería o incapacidad de diálogo de Lászlo Tóth, su arquitecto protagonista. Y así llegamos a la arquitectura que es donde la obra contiene sus mayores errores.

Aunque no hay ninguna película en la que no aparezca arquitectura de algún tipo —sea una cueva, un aeropuerto o una ciudad—, se han hecho muy pocas películas de ficción sobre arquitectos. El vientre del arquitecto de Peter Greenaway o la mítica El Manantial, la película de King Vidor basada en la novela de Ayn Rand que, me van a permitir, tanto daño hizo a la arquitectura —moderna y brutalista— y, me atrevería a añadir, a esta propia película. El brutalismo debe su nombre a un material, el hormigón armado —béton brut en francés— que, tras la Segunda Guerra Mundial, permitió lograr una nueva monumentalidad a partir de la desnudez trabajada por el movimiento moderno. El franco-suizo Le Corbusier fue, además de uno de los primeros arquitectos modernos, el primer brutalista. Ninguna película ha contado todavía su apasionante y contradictoria vida ni su innegable aportación a la arquitectura.

Como Corbet, Greenaway y Vidor mezclaban en un mismo arquitecto —guapo, alto, bastante delgado, muy torturado, sobria y elegantemente vestido— una ética a prueba de hambre, un sentido de la creatividad dramático y un atractivo sexual notable. Esos arquitectos cinematográficos son creadores, mentes obsesionadas con un ideal: sacar de sí mismos una gran obra por encima de resolver con belleza lo necesario para que un auditorio, una escuela, una exposición o una vivienda funcionen sin destrozar el contexto ni excederse en el presupuesto. Precisamente por esa obsesión por firmar una obra sin fisuras se definía a estos arquitectos como heroicos e íntegros (esa palabra que, en arquitectura, se aplicaba más a que el resultado final coincidiera con el esbozo de la primera idea a que el edificio funcionase bien o cumpliera un presupuesto). En esa línea romántica de obsesión por la creación actúa László Tóth, el infeliz arquitecto encarnado magistralmente por Adrien Brody que no solo necesita drogarse para conseguir crear, sino también maltratar despóticamente a quienes trabajan con él, menospreciando a quien tiene otra preocupación que no sea la de la belleza. Con perdón, poco parece haber aprendido de Buchenlwald, el campo de concentración donde estuvo preso.

Ese detalle conduce también a otro de los errores de la película: ninguno de los grandes arquitectos europeos provenientes de la Bauhaus —que, como el propio Tóth, llegaron a Estados Unidos desde Europa, lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial. Llegaron antes. En realidad, fueron los profesores los que emigraron y ninguno durmió en la calle: fueron tan bien recibidos que se encargaron de dirigir las escuelas de arquitectura más importantes del país y, de hecho, de cambiar la forma de construir en Estados Unidos. Así, Mies van der Rohe, uno de los últimos en llegar tras cerrar la escuela en —en 1933— dirigió el Illimois Institute of Technology en Chicago, Walter Gropius GSD, la Escuela de Arquitectura de Harvard y László Moholy-Nagy fundó The New Bauhaus en Chicago en 1937.

Tal vez por eso, chirría que la película comience como inspirada en la supervivencia de Érase una vez en América de Leone y termine con una especie de documental. Hay varios fragmentos de documentales reales durante las tres horas y media de proyección, pero el último es sintomático. Se trata de un epílogo en el que Corbet nos explica lo que pasó con el arquitecto protagonista porque, tal vez, en las tres horas y media anteriores no ha tenido ocasión de hacerlo. Ese epílogo contiene otro error. Para 1980, la Bienal de Venecia, cuestionaba la modernidad presentando la postmodernidad.

Con todo… hay más problemas arquitectónicos: los edificios que Tóth había firmado en Budapest son bastardos, mezclas de inmuebles modernos, parece ser que producidos con inteligencia artificial. Cómo afecta ese detalle al mensaje de integridad defendida a capa y espada no parece perturbar al director. Tampoco el despropósito final, el inenarrable auditorio que ha justificado tanto sufrimiento y que solo alcanzamos a vislumbrar al final. Allí sólo queda pretensión, como si la arquitectura fuera una excusa para lograr algo incomprensiblemente abrumador. Que el edificio final sea un mal inmueble ensombrece el logro de conseguir filmar un edificio sin construirlo, pero, aún peor: destruye la tesis de la película. Para tanta mediocridad no hacía falta tanto esfuerzo. Corbet necesitaba que la arquitectura hablara de lo sublime. No contarlo, mostrarlo.

Al final, ese ha sido el gran defecto de mucha de la arquitectura de los últimos tiempos, su formalismo, la importancia de su aspecto por encima de cualquier otro factor. Incluido que el edificio funcione. Y eso, justo eso, es lo que parece defender The Brutalist. Y lo intenta hacer con un edificio que formalmente es desastroso ¿Por qué ese empeño?

En una entrevista que puede verse en Youtube, el periodista Simon Mayo le hace a Corbet esa pregunta básica esencial. El director responde que eligió la arquitectura porque esta, como el cine, es un trabajo heroico: necesita dinero y relaciones. “Casi no hay películas sobre arquitectos”, añade.

No habla de trabajo en equipo. Solo de esfuerzo épico. Así, continúa sin haber una película que no mitifique la arquitectura. La mejor arquitectura es hermosa, pero no porque se imponga, lo es porque ha sabido entender a las personas y arraigar en el lugar. Lo es porque ha atendido a la historia y ha actualizado la tradición. La mejor arquitectura ayuda a mejorar la vida de las personas. Acompaña sin imponer. No necesita gritar. Y menos, despreciar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.