Megalodón en Formentera: arranque de vacaciones con el tiburón gigante

Un libro para saberlo todo del monstruoso escualo extinto es ideal para empezar el veraneo en la isla, en la que abundan las novedades, como la amenaza de cierre del Pelayo

Si hace dos años me releí durante las vacaciones en Formentera Tiburón, de Peter Benchley, la novela que dio pie a la película de Spielberg, este año he disparado por elevación y me he traído Megalodón, un sensacional ensayo sobre el súper tiburón extinto (¿o no?), el depredador más grande que ha existido en nuestro planeta y que se podría haber zampado de un bocado al jefe de policía Brody, al oceanógrafo Hooper y al capitán Quint con su barco Orca incluido, y si me apuran hasta el USS Indianápolis. Me había guardado pacientemente el libro durante un par de meses pues es una obra que pedía a gritos ser leída en la isla escudriñando con un estremecimiento placentero (desde la playa, con un mojito) cualquier ondulación de la superficie del mar, a la espera de ver surgir la letal aleta, alta como una persona. Les adelanto que hay noticias importantes en la pequeña isla balear, una tan terrible como el ataque de un megalodón: todo apunta a que, si no se encuentra solución, es el último verano del restaurante chiringuito Pelayo, un lugar emblemático, último reducto de una forma libre de entender y vivir Formentera y cuya pérdida constituiría un letal atentado a la vida y el veraneo aquí.

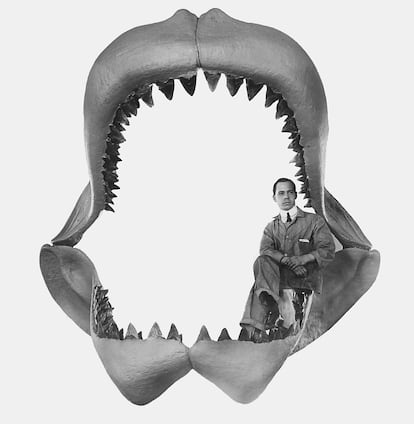

Megalodón (GeoPlaneta, 2024), del paleontólogo, explorador y conservacionista australiano Tim Flannery, con la colaboración de su mujer, la científica y escritora Emma Flannery, es una amenísima historia de todo lo que sabemos y todavía ignoramos de esa criatura marina que se ha convertido en un icono del terror contemporáneo a partir de la estupenda novela Meg, de Steve Alten (Ediciones B, 1997) y de las dos películas, malas pero taquillazos ambas, basadas en ella y en su primera secuela, Meg, la fosa. Jason Statham encarna al buzo Jonas Taylor de las novelas con tal estulticia que acabas poniéndote de parte del megalodón. La idea de un tiburón mucho, muchísimo más grande que el tiburón blanco de Spielberg es sugestivamente aterradora: las estimaciones de peso del megalodón van de 50 a 100 toneladas (el tiburón blanco actual más grande, 2), su tamaño, hasta 20 metros (3 veces más que el mayor blanco). Su boca medía tres metros de alto y otros tantos de ancho. La fuerza de su mordedura era, explica Flannery, la más poderosa de cualquier animal que haya existido, 14 veces la del tiburón blanco y hasta 3 veces la del Tirannosaurus rex (que pesaba solo 7 toneladas). El diente más grande que se ha encontrado del mega tiburón mide 18 centímetros y pesa un kilo y medio. Parece que el bicho se alimentaba de ballenas y de otros tiburones: un superdepredador, y un caníbal. Medía dos metros al nacer y podía vivir cien años.

El libro está lleno de datos interesantísimos. Por ejemplo, que el megalodón —pese a la espectacular escena de arranque de la segunda película en la que se merienda un tiranosaurio— no convivió con los dinosaurios: apareció en el Mioceno, 40 millones de años después de que se extinguieran estos. Y a su vez desapareció hace inquietantemente poco, quizá hace solo 2,5 millones de años. Tim Flannery no cree, como disfrutan pensando los criptozoólogos y Jordi Serrallonga, que pueda quedar algún megalodón vivo en alguna sima abisal, pero especula con que un homínido hubiera llegado a verlo, enriqueciendo las pesadillas de nuestra especie.

Otras cosas sorprendentes son que parece que podía haber sido de sangre caliente (el único tiburón en serlo), y que criaba en zonas específicas (¡una de ellas en la costa de Tarragona!). El especialista, que ha sido profesor de Biología Evolutiva en Harvard y director del South Australian Museum, comenzó a interesarse (realmente a apasionarse) por los megalodones al encontrar a los 18 años un diente de uno, de los que por cierto hay un gran mercado. Y es que al parecer enganchan, y quién no se extasiaría ante “el extremo puntiagudo del mayor depredador que jamás haya existido”. Thomas Jefferson poseía uno y entre los que tienen una gran colección está David Attenborough. Los dientes son casi lo único que se encuentra de estos bichos pues su esqueleto era de cartílago y resulta difícil que se fosilice. Con ellos y algunas vértebras hay que reconstruir el aspecto que tenían, lo que, confiesa Tim Flannery, hace que mucho sea suposición. De hecho, imaginarlo como un tiburón blanco hipervitaminado a una escala demencial es una convención, pues en realidad no son parientes, aparte de ser tiburones y dar mucho miedo.

El megalodón podría parecerse incluso al “horrible” (no lo digo yo, que tengo una querencia por él desde que viaje a un rincón de Noruega para entrevistar a un autor que había escrito un libro sobre esos escualos raros, sino Tim Flannery), tiburón de Groenlandia, “el zombi de las profundidades marinas”. No me resisto a recordar que la carne de este tiburón, rica en óxido de trimetilamina y que huele a amoniaco, es un plato apreciado en Islandia, donde se conoce como hákarl, pero cuya degustación se ha comparado a masticar un colchón empapado de orina. Yo solo he comido tiburón una vez (estamos a la par porque solo en una ocasión, en Los Cayos de Venezuela, ha estado uno a punto de comerme a mí): fue en Hong Kong en una cena con un exquisito coreógrafo de Taiwán y confundí con escalopas un plato de aletas de tiburón que trajeron para condimentar la sopa. Todos me miraron con asombro al ver como trataba de masticar. No saben a escalopa.

Flannery apunta que si el megalodón existiera hoy no pasaría mucho tiempo antes de que se extinguiera a causa del terrible comercio de aletas de tiburón, que causa la muerte cruel de 73 millones de escualos al año (en contraste los tiburones solo matan a media docena de personas anuales, muchas menos que las abejas, por ejemplo; véase al respecto el iluminador Emperors of the Deep, de William McKeever, William Collins, 2021). Las aletas de un solo megalodón adulto, calcula, podrían venderse por más de medio millón de euros, y producir 70.000 platos de sopa (eso si algún idiota no se las comiera antes).

El libro dedica un capítulo a explicar la evolución de los tiburones y aunque pueda parecer un asunto espeso para el chiringuito, resulta entretenidísimo, más aún porque Flannery narra su encuentro con una extraña quimera elefante (las quimeras son parientes de los tiburones). También cuenta otras cosas sorprendentes de los ancestros de los tiburones actuales como que uno tenía cuernos, otro, Cretoxyrhina, se alimentaba de pterosaurios (en 2018 se encontró una vértebra de pteranodon con un diente de esa especie clavado), y otro más se las tenía con los elasmosaurios. Y también cuenta cosas de los tiburones en general como que sus heces —uno nunca había pensado en cómo son las heces de los tiburones— son “pegajosas y desprovistas de materia sólida”.

Especialmente pertinente para las vacaciones en Formentera y más si te has comprado la nueva versión Premium de las máscaras de buceo Easybreath 900, es la parte del libro en la que el estudioso habla de Vito Bertucci, “el señor de los megalodones”, que desarrolló una atracción fatal por sus dientes. Bertucci, joyero de Carolina del Sur y buzo, era un experto cazador de dientes de tiburón fósil (reconstruyó una mandíbula de megalodón con 182 que halló), que ya es aventura, pero en 2004 murió ahogado en una inmersión extrema para conseguir varios. Flannery recuerda que el megalodón sigue matando hoy: dos personas al año de media mueren buceando al tratar de extraer de debajo del mar los preciados dientes del gran tiburón, “un placer para la vista y la mente y una delicia al tacto, esmalte suave como la seda en una gama de colores [dependiendo del sedimento en que se han fosilizado] del negro azabache al blanco pasando por el azul. El violeta y el caoba”.

El libro aprovecha para pasar revista a nuestra relación cultural con los tiburones y los miedos que provocan. Insiste en que no hay que temerlos (lo que es curioso en una obra sobre el megalodón), recuerda el caso del tiburón tigre capturado y que exhibido en un acuario ante un montón de gente vomitó un brazo humano tatuado, y sostiene que rociar las aguas con balas de ametralladora “es, probablemente, el método más ineficaz jamás probado para proteger a la gente de los tiburones”; oído barra, Jason Statham.

Lo que más me ha gustado de Megalodón es la reivindicación entusiasta y teñida de melancolía paleontológica del animal. El libro deplora que se le reduzca hoy en día a una parodia de asesino cegado por su voracidad y apunta que la película de 2018 marca el terrible apogeo del gran tiburón como monstruo unidimensional, cuando era en realidad una criatura fascinante, “un ser vivo, pensante y sensible, que se reproducía, comunicaba y nadaba, además de matar”. Y dice con una extraña ternura: “Es casi seguro que tenía su propia estructura social, su propia conciencia de su lugar en el mundo”. Sin embargo, acaba con una nota de escalofriante emoción: Tim Flannery no cree que perviva algún megalodón (pese al falso documental de Discovery Channel, que mezclaba al animal ¡con un submarino nazi!) y opina que solo el conocimiento científico y los hallazgos fósiles nos lo devolverán en todo su terrorífico esplendor, pero recuerda que otros tiburones gigantes cuya existencia no se sospechaba han ido apareciendo, como el tiburón boquiancho (1976), de cinco metros y medio y una tonelada de peso, que ¡convivió con el megalodón! O el pequeño tiburón linterna ninja (2010) cuyo nombre científico, Etmopterus benchleyi, es un homenaje al autor de la novela Tiburón...

La lectura del libro sobre el megalodón coincide precisamente —lo que aún anima más a nadar— con la noticia de que el pasado martes el conocido surfero Kai McKenzie, de 23 años, fue atacado por un tiburón blanco de tres metros en una playa australiana. El deportista y su pierna llegaron por separado a la playa y fueron trasladados al hospital, a 200 kilómetros, en distintos vehículos, Kai con un torniquete que le hicieron con la correa de un perro (a veces es mejor tener un perro que un gato). McKenzie, al que han tratado de reimplantarle la pierna seccionada, venía de recuperarse de una fea lesión cervical con la plancha.

Y ahora, las noticias de Formentera. Primero las buenas: la guacamaya Lola goza de buena salud y un plumaje nuevo precioso, y se ha dejado fotografiar por fin en mi hombro con lo que he cumplido el sueño de retratarme como Long John Silver (con las dos piernas). Martí Mayans, el joven que revolucionó el campo de la isla con su iniciativa de agricultura ecológica Agromartí, ha abierto su restaurante Can Martí en el antiguo Sol y Luna, propiedad de su familia, renovando el lugar que tenía como identidad señera los manteles de hule, abriendo buenas vistas al mar y con una carta que los que saben de estas cosas de la gastronomía e incluso distinguir aletas de tiburón de escalopas, dicen que es magnífica. Por fin tras muchos años de abandono, se ha reformado y dignificado Ca Na Cristina, una vivienda de referencia visual, también en la zona de Els Pinars. Se mantiene la estética y el ambiente del chiringuito Kiosko 62, ex Sun Splash, ex la Denise, ahora denominado Karai y con alusiones a la Baja California (esperemos que no los tiburones), aunque se apuntan a los precios disparatados de la isla: gin tonic, vodka con limón (de Fanta) y unos nachos sin nada, 30 euros. Y la mala noticia: El Pelayo, como les decía, con su gran y entrañable familia formentereño-colombiana, parece tener los días contados. No les quieren renovar el contrato. Así que todo apunta a que este será el último verano de un lugar para el que, por su autenticidad, cordialidad y campechanía, no hay recambio en una Formentera que parece apostar en buena medida por la exclusividad, los tiros largos y la pasta, olvidando sus orígenes de sol, arena y fraternidad con un punto salvaje. Formentera sin el Pelayo: eso sí sería, ay, un terrible mordisco.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.