Una nueva historia de las Guerras Indias: los nativos norteamericanos estuvieron a punto de vencer a los blancos

El experto Pekka Hämäläinen, que detesta el filme ‘Bailando con lobos’, reivindica en ‘Continente indígena’ la capacidad militar de las tribus y sostiene que su derrota no era en absoluto inevitable

La derrota de Custer y su Séptimo de Caballería a manos de los sioux y cheyenes en Little Bighorn en 1876 no fue para nada una cuestión de mala suerte del general y sus tropas, sino el resultado lógico y esperable de que los nativos americanos eran mejores estrategas, estaban familiarizados con el terreno y superaron tácticamente a los soldados estadounidenses. Y no fue en absoluto la única vez en que los mal llamados pieles rojas demostraron ser muy capaces de vencer a los blancos e imponer su propia dinámica militar desde principios del siglo XVI hasta finales del XIX. En una interesantísima y estimulante nueva historia de las Guerras Indias, Continente indígena, la implacable pugna por Norteamérica (Desperta Ferro, 2024), el prestigioso investigador Pekka Hämäläinen, doctor en Historia por la Universidad de Helsinki y considerado uno de los grandes especialistas mundiales en los nativos americanos, pone en entredicho la inevitabilidad de la expansión colonial y muestra lo cerca que estuvieron dichos nativos en varias ocasiones de infligir una derrota definitiva a los poderes coloniales europeos y a los EE UU, y hasta de expulsarlos de Norteamérica.

En el revolucionario relato de Hämäläinen (Helsinki, 57 años), profesor en Oxford, especialista en los lakota y autor de uno de los mejores libros jamás escritos sobre los comanches (El imperio comanche, Península, 2018), las naciones indias dejan de ser las habituales víctimas pasivas sujetas a un destino inexorable e irreversible para convertirse en potentes agentes que dominaron el continente durante siglos después de la llegada de los colonizadores y significaron una serísima amenaza a sus planes de conquista.

El continente, señala Hämäläinen, estuvo mucho más tiempo de lo que solemos pensar en manos de los indígenas, que contaron con entidades políticas de extraordinaria capacidad bélica como la Liga iroquesa (cuyo poder, recuerda, duró desde el XVI al XIX, “lo que hace a esta nación la más antigua y le da un papel histórico más central que a EE UU”) o los “imperios” (así los denomina) ecuestres comanche y sioux, comparables, dice, a otras peligrosas naciones de nómadas a caballo como los mongoles. En una fecha como 1776 (cuando se proclamó la independencia de EE UU), afirma el estudioso a este diario, “los europeos podían reclamar la mayor parte del continente, pero los nativos en conjunto lo controlaban”. El experto afirma que en lugar de hablar de una “América colonial” deberíamos hacerlo de una “América indígena” que se hizo colonial “solo de una manera lenta y desigual”, y que “siguió siendo abrumadoramente indígena hasta bien entrado el siglo XIX”. Un sinnúmero de naciones nativas, afirma, “peleó con fiereza para mantener sus territorios intactos y sus cultura incólumes” y “llegaron a frustrar las pretensiones imperialistas de Francia, España, Gran Bretaña y Países Bajos, y más tarde de EE UU”.

La narración del estudioso resigue de manera documentada y emocionantísima las Guerras Indias y contrasta vivamente con el sombrío y triste relato tradicional de clásicos como Enterrad mi corazón en Wounded Knee (1970), de Dee Brown, el libro que estableció en la conciencia popular la idea —remachada en 1990 por el filme Bailando con lobos— de que la lucha contra los blancos fue una ineluctable y lineal marcha hacia el desastre de unas sociedades condenadas desde que los primeros colonos pisaron Norteamérica. Por el contrario, Hämäläinen muestra cómo los colonizadores se movieron a menudo en los márgenes de poderosas tribus y confederaciones indias, retrocediendo en no pocas ocasiones, bordeando el desastre. Y cómo los nativos no aguardaron para nada con melancolía (el noble hombre rojo elegíaco de El último mohicano de Fenimore Cooper) y sentimiento de desastre, fracaso y pérdida el avance invasor, sino bien musculados, llenos de vitalidad, recursos y el tomahawk bien dispuesto. Hämäläinen los retrata como actores históricos “fuertes, creativos y resistentes”, para nada comparsas unidimensionales como se los ha mostrado en un relato tradicional “enquistado en nuestra cultura y nuestra mentalidad”.

Junto a la palabra imperios, que llama tanto la atención en relación con los indígenas norteamericanos a los que se asocia popularmente más con bandas, el investigador elige denominar a los guerreros indios “soldados” (lo que los equipara militarmente con los combatientes blancos) y utiliza términos indígenas para los líderes y autoridades de las naciones indias en vez del típico “jefes”. Sorprende también que en varios casos emplee los nombres que estas naciones prefieren usar en lugar de los más habituales que les dieron los blancos o sus enemigos (wyandots en vez de hurones, meskwakis por foxes, muscoguis y no creeks; afortunadamente deja iroqueses y no haudenosaunee). Entre las novedades terminológicas, también lo de “personas birraciales” por mestizos.

En su relato del “abrumador y persistente poder indígena en Norteamérica”, Hämäläinen, tras unos capítulos en los que explica el pasado de las sociedades que se enfrentaron a la colonización europea y de las que destaca su especial concepto “horizontal y consensuado” de liderazgo, pasa revista a los primeros conflictos con los españoles, franceses e ingleses, y la forma en que los peregrinos del Mayflower fueron permitidos porque eran útiles en la estrategia de los wampanoags contra sus enemigos indios. Aparece el Uncas histórico y su manipulación de los colonos de Connecticut para lograr la primacía sobre los pequots. El papel central de las mujeres en la política de la Liga de las Cinco Naciones, que tanto sorprendió a los franceses (otras indias, las cheroquis, incluso podían entrar en batalla), y la “aplastante superioridad militar de los iroqueses”. Los mohawk, subraya Hämäläinen, “habían ido más allá de contener a los europeos. Ahora les exigían obediencia”.

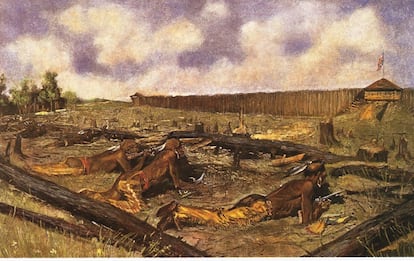

Nueva Inglaterra estuvo a punto de ser destruida en 1675. Y todos los proyectos coloniales en el continente parecieron tambalearse o expirar por completo entre esa fecha y 1690 durante lo que califica de “contragolpe” indígena. La guerra del Rey Felipe (Metacom) obligó a defender Nueva York. La crueldad con que se emplearon los blancos, recalca el estudioso, era un signo de debilidad y no es casual que el terror que sentían se expresara en una psicosis de demonios y brujas: Salem estaba solo a 80 kilómetros de la frontera india en 1692. En el sudoeste estallaba la rebelión de los indios pueblo en 1680. El colonialismo retrocedía en toda Norteamérica en las postrimerías del XVII. En 1763 llegó la guerra de Pontiac. En el XVIII y XIX la amenaza vino especialmente de los imperios ecuestres comanche y lakota, cuyos Siete Fuegos eran la potencia indígena más poderosa del continente tras el debilitamiento de los iroqueses y cheroquis en la Guerra de los Siete Años. Y Hämäläinen recuerda que los sioux y sus aliados derrotaron a EE UU en dos guerras, primero en la de Nube Roja (1866) y luego en la campaña que acabó en Little Bighorn. Los sioux, destaca el estudioso, “el imperio lakota”, sirvieron de escudo protector involuntario para multitud de naciones indígenas más pequeñas manteniendo a raya a EE UU durante décadas.

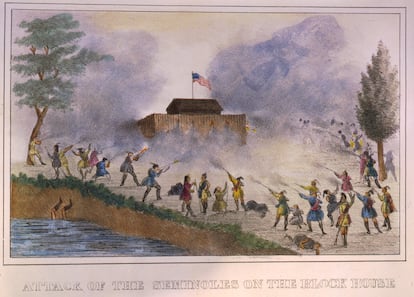

La crónica de la poderosa resistencia indígena es larguísima e incluye a los seminolas de Osceola en Florida o a los sauk de Halcón Negro al oeste del lago Michigan. Kiowas, apaches, nez percés… Fuegos por todas partes. EE UU solo pudo apagarlos finalmente, después de “cuatro siglos de poder indígena”, aplicando una política genocida. La masacre de Wounded Knee (1890), establece, fue un signo de la debilidad y el miedo estadounidenses, de un país exhausto tras más de 1.600 choques militares oficiales contra los nativos. “Existe un vínculo directo entre el éxito indígena y la sensación de vulnerabilidad ―y la magnitud de la venganza― de los estadounidenses”.

¿Pudo ser la historia de Norteamérica otra? “Como historiadores solo podemos señalar las posibles bifurcaciones en el camino, pero en 1776, era ciertamente posible imaginar un futuro en el continente en el que los pueblos nativos lo controlaran, aunque lo importante, por supuesto, es pensar sobre cómo la gente en el pasado tomó las decisiones en consecuencia”. Para Hämäläinen, la tecnología militar de los blancos no fue tan definitiva como se cree. “Fue importante, sin duda, pero hay que tener en cuenta que no hubo un solo momento en el pasado de Norteamérica en el que esa tecnología no estuviera también disponible para los nativos o incluso fuera transferida por estos a otros. El éxito en la guerra a menudo reside menos en la tecnología per se y más en asuntos sociales, culturales y estratégicos de acceso a la tecnología y qué se hace con ella. Cometeríamos un error si concibiéramos la historia militar del continente como una batalla entre europeos con tecnología militar moderna contra pueblos indígenas sin ella. Mucho más importante es la escala con la que las comunidades pueden acceder y desplegar efectivamente esa tecnología”.

Entre las páginas más emocionantes de Continente indígena está el capítulo sobre la adquisición y el dominio del caballo por comanches y sioux. “Gracias. Fue un excitante momento crucial y siempre me ha gustado escribir de ello. Afortunadamente para mí, los autores europeos de la época estaban obsesionados con los pueblos nativos ecuestres y escribieron sobre el asunto con gran detalle. Mi habilidad para describir el fenómeno está basada en buena parte en la de ellos”. El uso del término “imperios” para los indios puede sonar chocante. “Los imperios han mostrado distintas formas a lo largo de la historia, la última cosa que he querido es sugerir una equivalencia entre imperios como el comanche o el sioux con el actual de EE UU. Si hay un parecido es con otros imperios de jinetes, y ese es el centro del proyecto pusimos en marcha en Oxford hace unos años. Uno de los libros que salieron de ahí fue el seminal de Marie Favereau The Horde: How the Mongols Changed the World (Harvard, 2021)” —un libro espléndido del que hay traducción en castellano, La horda: cómo los mongoles cambiaron el mundo (Ático de los libros, 2024)—.

¿Qué opina de Enterrad mi corazón en Wounded Knee? “Fue un libro extraordinariamente popular que llegó a principios de los 70 en la época de las protestas anti guerra del Vietnam y el movimiento de derechos civiles, cuando la gente estaba desilusionada de las historias del progreso de la frontera y estaba hambrienta de nuevas narrativas que arrojaran luz sobre la violencia y la inhumanidad de la expansión al Oeste. Estamos en otro momento en el que los historiadores están dando otra centralidad a los nativos en el contexto de la historia del continente”.

En cuanto a las películas, “no puedo recordar ninguna que no presente problemas, pero mi disgusto particular lo reservo para Bailando con lobos, repleta de errores históricos y con un protagonista que es un blanco muy inteligente que guía a los personajes nativos americanos. Black Robe [Manto negro, 1991, a partir de la magnífica novela de Brian Moore sobre un jesuita tratando de evangelizar a los hurones en Canadá] que se estrenó el mismo año, es menos conocida pero mejor y más correcta históricamente”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.