Muere el fotógrafo Ramón Masats, maestro de la mirada irónica, a los 92 años

Premio Nacional en 2004, era uno de los autores más grandes de la fotografía española y el miembro más destacado del grupo que renovó esta disciplina artística en España a mediados del siglo XX

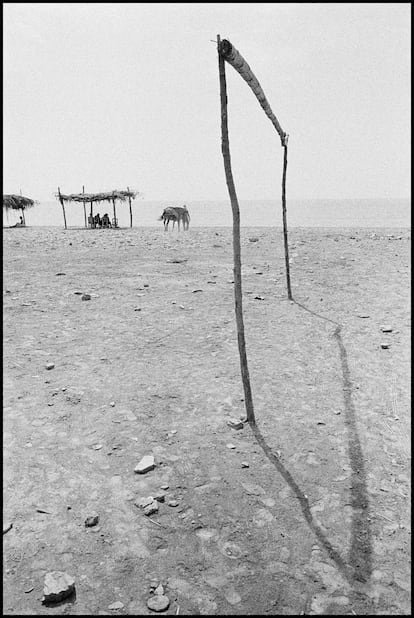

Ramón Masats es el autor de una de las imágenes icónicas de la España de Franco, la que muestra a un seminarista intentando detener un chut de otro religioso, volando en horizontal con la sotana. Religión y fútbol. Una imagen de 1960 que casi sintetizaba aquel país. “¡El cura!”, recordaba hastiado Masats de una fotografía por la que siempre le preguntaban y que forma parte de la colección del MoMA neoyorquino. Masats fue siempre más allá de la mera documentación de la sociedad, su carácter está en sus fotografías, el de una ironía que dibujaba sonrisas e invitaba a quedarse varios segundos delante de cada imagen, en definitiva, la demostración de que era un autor. Con su fallecimiento este lunes en Madrid a los 92 años, desaparece, sin exagerar, uno de los más grandes de la historia de la fotografía nacional —su compañero de generación Carlos Pérez Siquier lo calificaba como “el Cartier-Bresson español”— y el más destacado del grupo que la renovó a partir de los años cincuenta del siglo pasado desde distintas ciudades y colectivos. Su familia ha informado de que los restos mortales de Masats estarán en el Tanatorio M30 (Madrid).

Sin embargo, la historia de Masats en la fotografía se había detenido hace años, tras un encargo sobre la ciudad de Cuenca, un libro publicado en 2007. Para entonces había perdido la ilusión de mirar por el visor, “como un amor que se acaba”, decía. También su físico le confirmó aquel adiós a las cámaras. “Pasé de mirar por la cámara a mirar al suelo para no darme una hostia”, contaba con su habitual retranca este hombre alto, corpulento —en su juventud practicó el atletismo— y con bigotón y melena blanca alborotada. Ramón siempre aseguraba que era un vago, que en realidad lo que le gustaba era leer, aunque nunca pedanteaba de sus lecturas. “Trabajaba como una mula para poder ser luego un vago”, comentaba.

Nacido en la localidad barcelonesa de Caldes de Montbui, en 1931, el destino trazado por su padre para él no era el de los líquidos del laboratorio, sino el hereu del negocio familiar de pescado salado en el mercado del Born (Barcelona), en el que recordaba que los vecinos se refugiaban cuando caían las bombas durante la Guerra Civil.

Fue durante el servicio militar, en los numerosos ratos muertos, cuando empezó a ojear revistas como Arte fotográfico, que le despertaron el interés por la fotografía y por “sisar” a su padre dinero para reunir la cantidad para una cámara. “Le dije que me había tocado en una tómbola”, contaba. “Cuando se enteró, me dio una hostia”. Aquel pecado posibilitó que Ramón empezara a tomar fotos familiares. Se acercó al círculo fotográfico del Casino de Comercio de Terrassa, donde su familia había trasladado el negocio. Allí se presentó a un concurso de fotografía sobre animales y tuvo la idea de hacer un primer plano del lomo de una vaca. Una divertida provocación que no fue entendida.

Su verdadero interés siempre fue “la fotografía humana”, reconocía. “Solo quería enseñar lo que me encontraba”, que era mucha hambre y pobreza. “Si querías miseria tenías la que quisieras”. Nunca hizo sangre de aquellas gentes. Empezó en 1952, la época del “salonismo”, como definió Oriol Maspons, amigo y compañero de generación, al ambiente rancio en el que, año tras año, los mismos fotógrafos hacían el mismo tipo de fotos carcas para exponerlas en los mismos salones.

Masats pudo ser el primer español en ingresar en la mítica agencia Magnum, donde llevó sus fotos y gustaron, pero le pidieron que hiciera un reportaje. Para ello necesitaba dinero, se lo dijo a su padre y este se lo negó. Y ahí acabó su aventura parisiense. No obstante, decidió probarse en los Sanfermines en Pamplona, en 1956. Pasó esos días sin beber y entre un grupo de mozos para conseguir un libro probablemente aún hoy no superado sobre la gran fiesta, publicado en 1963. Décadas después, en 1998, compartió cartel con el crítico taurino de EL PAÍS, Joaquín Vidal, en el libro Toro.

Aquellas fotos de los Sanfermines le abrieron la posibilidad de empezar a colaborar con la prestigiosa revista Gaceta ilustrada, pero como la publicación ya tenía en Barcelona colaboradores, decidió irse a Madrid en 1957. “Ya volverás”, le dijo su padre. Y no volvió. Un crítico de entonces declaró al ver sus fotos: “Ha caído del cielo”.

En la capital, Ramón frecuentó la Real Sociedad Fotográfica (RSF) y de ahí cuajó un grupo que compartía la costumbre de quedar los domingos para tomar unos vinos y luego hacer fotos cada uno por su lado, que él mismo bautizó como La Palangana. Eran los Ontañón, Paco Gómez, Cualladó... La RSF lo nombraría años después socio de honor.

También fue miembro del llamado Grupo Afal (Asociación Fotográfica Almeriense y nombre también de la revista que publicaban Pérez Siquier y José María Artero). Afal dio a conocer fotógrafos que desde distintos puntos de España compartían las ganas de contar la realidad.

Mientras su buen ojo consigue un encargo tras otro en prensa, gracias a su amistad con Carlos Saura, con el que compartió horas de póquer, tuvo acceso al rodaje de Viridiana, de Luis Buñuel, en 1961. Repetiría ese año en la superproducción El Cid, de la que dejó una genial secuencia en la que Charlton Heston se va despojando del traje de caballero poco a poco para darse un chapuzón en la playa.

Su fotografía se consolidó como un retrato de los tópicos españoles, pero sin hacer las imágenes típicas, sino con una mirada lateral. Su instinto rápido y su humor lograban un ángulo sorprendente, para convertir algo cotidiano en extraordinario. “Mis fotos no tienes que mirarlas mucho para saber de qué van, son evidentes”.

Aparte de la icónica foto del cura (encargo de Gaceta ilustrada), en la que pidió a sus protagonistas que repitieran la escena hasta una veintena de veces, otra de sus fotos más conocidas es Tomelloso (1960), en la que se ve a una anciana aplicando un producto insecticida en el suelo de su casa en una zigzagueante raya.

También dejó dos imágenes de Franco. En una, el rostro del dictador queda oculto, mientras lee un discurso, por los micrófonos y la carpeta que sostiene los papeles. Lo que se ve, la gorra, el fajín… componen una estampa que remite a El gran dictador, de Chaplin. La otra fue un retrato por encargo de la Caja de Ahorros de Huelva en 1964 que le hizo en El Pardo y en el que, con la dificultad de medir la luz por ser un día de claros y oscuros, acabó con una escena surrealista en la que el dictador le iba avisando: “Que sale el sol”, “que vienen nubes”. El resultado fue un retrato con una mancha de luz de forma fálica apuntando a la cabeza del “generalísimo”.

Igualmente, fue pionero de un formato que por desgracia desapareció pronto. Libros con fotografía y textos de autores de primera que lanzó la editorial Lumen. De ahí surgió el magistral Neutral corner (1962), en el que Ignacio Aldecoa puso letra a las imágenes del mejor cine negro que tomó Ramón de gimnasios infectos de Madrid, con contraluces y figuras difuminadas de aspirantes a una gloria forjada a golpes. Luego repitió con Viejas historias de Castilla La Vieja (1964), con Miguel Delibes. Esta vez fue primero el texto, pero Delibes le llevó en coche a los lugares que él creía necesarios.

A mediados de esa década, con la popularización de la televisión, Masats vio en aquel nuevo lenguaje un atractivo. Realizó documentales y películas, como El que enseña, sobre un maestro de pueblo. En 1970 llegó la surrealista Topical Spanish, con guion de Chumy Chúmez, en la que un seminarista dejaba los hábitos para meterse en un grupo yeyé. “Funcionó tan mal, que ya no quise hacer otra”, admitió.

Al año siguiente, dirigió para Televisión Española el documental Insular, sobre los paisajes de Lanzarote, con música de Luis de Pablo. Una rareza que le costó a él y al director de esa cadena la llamada del entonces director general de TVE, Adolfo Suárez: “Como volváis a hacer otra mariconada como esa, os echo”.

A comienzos de los ochenta retornó a la fotografía, ya en color, lo que no le supuso problemas. Nunca comulgó con “la nostalgia del blanco y negro”. Hizo entonces más de una veintena de libros para la editorial Lunwerg, con Juan Carlos Luna y Carmen García al frente. Ello le permitió fotografiar paisajes, monumentos, gentes y rincones de toda España. Su estilo se hace más abstracto, se fija en las manchas de diferentes tonos para componer imágenes en las que juega con sus formas.

Con el cambio de siglo, Masats se cansó de la fotografía. Es a partir de entonces cuando le llegan los reconocimientos, el Nacional de fotografía en 2004, exposiciones, desde la retrospectiva en el Círculo de Bellas Artes, en 1999; hasta la de Tabacalera, en Madrid, en 2020; homenajes, como en los Encuentros fotográficos de Gijón; una tesis doctoral, El roble en el páramo, de Jaime Fuster Pérez, en 2007. Hoy sus imágenes están en el Museo Reina Sofía, la Academia de Bellas Artes o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, entre otros.

En las últimas décadas le acompañó su segunda esposa, Paloma, de la que contaba cómo se había acercado a ella. “Era la vecina de arriba y cuando coincidía con su hija en el ascensor le preguntaba: ¿Tu papá no está?”. Y en los últimos tiempos revisó su archivo junto al también fotógrafo Chema Conesa y su hija, Sonia, para rescatar pequeñas joyas. Se ha ido Ramón Masats, quien, como dijo Caballero Bonald, poseía “el distintivo de maestro”. Queda el consuelo de su obra (“parece que mis fotos siguen gustando”, señalaba en la entrevista que concedió hace un año a este periódico) y el recuerdo de su generosidad hacia quienes tuvimos la suerte de conocerlo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.