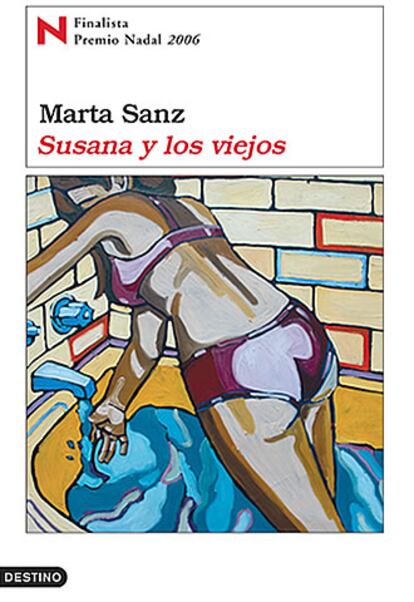

Susana y los viejos

Una novela coral de Marta Sanz donde los protagonistas, tres generaciones de hombres y mujeres, se enfrentan a sus miedos y pasiones.

Fragmento

Clara alberga ciertas dudas respecto a la conveniencia de hablar o de callarse. Hace unos días, tuvo quizás una visión. Durante la visita domiciliaria de la geriatra, Clara abrió la puerta y encontró a la doctora Susana Renán, con el torso desnudo, sobre el cuerpo lampiño del abuelo. Clara había abierto la puerta despacito para comprobar si la doctora necesitaba algo y pudo ver, durante algunos segundos, cómo la doctora, a horcajadas sobre el paciente, sin poner encima de él todo su peso, recorría con sus tetas pequeñas la piel del pecho del anciano, como si quisiera conservarlo vivo, dándole calor.

La escena era blanca. La bombilla de cien vatios del techo les alumbraba y tanto el cuerpo desnudo del abuelo, como la palidez rotunda de la doctora Renán, proyectaban tonalidades que iban del color crema al amarillo, del blanco de la nieve al blanco de los tragos de leche y del azúcar brillante. Las paredes del cuarto, pintadas de un color alimonado, envolvían, como dentro de una gasa, como en el interior de una bolsa fetal, a los seres y sus leves oscilaciones; difuminaban los perfiles que se tornaban blandos. Clara presenciaba una escena que era maternal y dulce. Se frotó los ojos y, aun así, la habitación conservó briznas de polvillo de oro, una particular neblina de polen en un campo expuesto al sol.

El movimiento, nunca brusco, acabó cuando la doctora, de abajo arriba, alcanzó la boca del abuelo y le dio un beso pelágico, escarbando con su lengua el hueco de la boca del abuelo, quien con ojos inexpresivos se quedó mirando a Clara.

Ésta se tragó la pregunta que había provocado que, sigilosamente, abriera la puerta:

—¿Necesita usted algo, doctora?

El ofrecimiento de ayuda se quedó colgando de los labios de Clara, prendido y a punto de caer y, después, fue aspirado hacia adentro como la babilla derramada por los que están en el borde que separa la vigilia del sueño.

La doctora, abstraída, insistía en la profundidad de su beso, como si pretendiera dejar impoluta la dentadura, la garganta, los bronquios del paciente. La doctora tenía algo de caníbal, aunque fuera ella quien se iba metiendo por la boca agrandada del viejo, para limpiarlo como las rémoras a los tiburones o los parásitos del cuerno afrodisíaco del rinoceronte.

A Clara le gustaban los reportajes de animales y los iba buscando por las cadenas de televisión después de la hora de comer. La doctora le mostraba su espalda ancha y el surco de su columna vertebral, los agujeritos que se forman en la parte alta de las nalgas, las plantas blancas de los pies, la curva de los hombros. El abuelo, a lo largo del beso, dejó de mirar a Clara y, sin cerrar los párpados, concentró sus retinas en la bombilla del techo, hasta que la masa del ojo se reblandeció. Clara estuvo a punto de gritarle:

—¡Deje de mirar hacia la luz! ¡Deje de mirar!

Pero una náusea le volvió a dejar colgadas las palabras en la comisura de los labios. Clara, dentro de un tebeo, vio cómo sus bocadillos de diálogo se quedaban en blanco. Al ver el beso, largo, indómito, insecticida, vivificador, letal, sintió cómo el estómago le daba una voltereta y desanduvo lo andado para volver a cerrar la puerta con la misma levedad con que la había abierto. Llevaba esas zapatillas con las que nadie la oía cuando caminaba por la casa. Clara entraba en una alcoba y sorprendía a su habitante, que se llevaba un susto de muerte.

Esa cualidad de silencio le otorgaba un poder. Los vecinos de abajo nunca protestarían por culpa del golpeteo de sus tacones.

Nadie sabía si estaba o si no estaba. Clara poseía el privilegio fantasmagórico de la sorpresa y, sin embargo, hace unos días ella, desde dentro de su sigilo, había sido la sorprendida porque comprendió, de golpe, que ese estar o no estar, que la dotaba de fuerza y de cierta dosis de magia, podía también interpretarse como un ser o no ser. Al abrir la puerta de la habitación del abuelo y volverla a cerrar, Clara temió precisamente no ser y se quedó quieta en el pasillo, desconcertada por la duda de si la doctora había llegado a percatarse de su presencia o sólo el abuelo la había reflejado en sus pupilas mates.

Ahora Clara, después de haber desechado la absurda idea de que su imaginación le juega malas pasadas, no sabe si Susana Renán es una criatura angelical o un monstruo. Ha repasado la escena y, completamente segura de sí misma, se ha dado cuenta, eso sí, con otras palabras, de que las bocas aquilatan el valor de los relatos y de que desconfía de que los demás crean lo que ella llegó a ver con sus propios ojos.

—El abuelo está como una cabra.

—No creas.

Acaban de salir de la habitación del abuelo y Max se sorprende con la respuesta de Clara. Ella se explica:

—A veces delira, pero otros días no dice ninguna barbaridad.

Ninguna mentira. Reconoce a las personas y hay cosas que le siguen gustando mucho. Los churros.

—¿Le pones discos?

—Sí, y, por cómo me mira, sé los que prefiere. Creo que voy acertando. Algunas veces, me pongo enferma con los berridos de las sopranos. Parecen cluecas. Pero, si a él le gusta

Clara ha aprendido palabras nuevas, piensa Max; después, se avergüenza, porque no tiene idea de cuáles eran los conocimientos de Clara antes de empezar a leer las carátulas de los discos del abuelo. A lo mejor, Clara tiene un hermano que estudia en el conservatorio. A lo mejor, Clara acabó el COU o es una filóloga en paro. Max no lo sabe, aunque lleva viéndola desde hace diez años. Su abuela quería mucho a Clara, su abuelo también. Por su parte, la información sobre Max de la que pueda disponer Clara ha salido de boca de los abuelos.

Mucha y extraña información. Quizá Clara esté al tanto de que él se llama Max, Maximiliano, por Jezabel, aquella película de Bette Davis en México. Tal vez, él debería contarle las cosas como son. Por ejemplo, podría contarle que llama a su madre Mrs. Robinson. La madre de Max es Mrs. Robinson. No es fácil sobrellevar el peso de que una madre sea Mrs.Robinson.

Max ignora lo que Clara sabe de él, pero se avergüenza de no haberle dicho nunca nada. Como si fuera un mueble. Sin embargo, Max no suele contarle nada a nadie, más bien escucha a su manera; así que no entiende por qué se compunge al permanecer callado con Clara. Ella abre el balcón:

—Voy a regar las plantas.

—Clara, ¿tú sabes que yo también soy músico?

—¿También?

—Bueno, también, no, quiero decir que como estabas hablando de sopranos

—Tú no cantas.

—No, no canto.

—Pues sí, sí lo sabía, ¿cómo no lo voy a saber?

Clara no espera respuesta. Max se ha olvidado por completo de cómo empezó la conversación y se concentra exclusivamente en Clara. Le inspira mucha ternura esta chica. Le da lástima y se siente miserable por su lástima, por la certeza de que es superior y de que cualquier pretensión de igualarse en una conversación como la que ahora mismo mantienen, sería una impostura.

Clara lleva en la casa, desde antes de que la abuela Micaela se muriese. Pero a Clara no hay que atenderla, piensa Max, no hay que meterse en su vida, no hay que tenerle lástima ni cariño. Hay que pagarle. Cuida muy bien del abuelo. Le compra churros con el dinero de su propio salario; le regala figuritas que hacen que a Max se le vaya de la cabeza la descabellada idea de que Clara es una filóloga en paro. Clara y sus figuritas. Sin embargo, hay filólogas que coleccionan casas de muñecas por fascículos. Filólogas a las que les hace ilusión que les regalen un amoroso peluche. La abuela contrató a Clara por horas, como asistenta, dos veces por semana. Vio su nombre, Clara, en uno de esos papelitos que la gente pega con celo en los azulejos de los puestos del mercado y arrancó uno de los números de teléfono. La abuela pensó que Clara era el mejor nombre para una asistenta.

—Y Pura —dijo el abuelo.

Pero a Micaela el chiste no le hizo gracia. Las dos mujeres se pusieron de acuerdo en seguida. Clara se encargaba de las labores más duras: descolgaba las ventanas correderas de aluminio para dejarlas impolutas; fregaba con amoniaco venenoso; metía la mano en el retrete hasta que el fondo quedaba inmaculado.

—Inmaculada, otro buen nombre para una asistenta.

El abuelo, sin hacer caso de su mujer, continuaba con sus chistes fáciles, con su manía de rebautizar a las personas según cuál fuera su fisonomía, su actividad, su similitud con animales o con plantas. La abuela Micaela, sin embargo, nunca se dejó cambiar el nombre.

Max llevaba diez años observando a Clara, sin verla del todo, hasta aquel día, no hace mucho tiempo, en que le llamó la atención la energía de los movimientos de la mujer e, inmediatamente, Clara le recordó a Pola y eso le turbó. Aquel día, Max descubrió por ejemplo que Clara debía de rondar los treinta años, como él mismo, y que no hablaba mucho, ni se la podía imaginar vestida para tomarse una copa en el pub de su barrio, un sábado por la noche.

El día que Max comenzó a fijarse en Clara, presenció atónito cómo Clara se enguantaba las manos con un par de deslizamientos secos que hicieron sonar la goma dos veces, una por cada extremidad. Después Clara cogió el cubo, lo llenó de agua y de amoniaco, depositó el cubo al lado de una puerta y se fue a buscar la escalera de aluminio. Clara abrió la escalera y colocó el cubo en lo alto, en la pequeña plataforma que culmina las escaleras metálicas. El cuello se tensó. Después, ascendió por los peldaños y, metiendo el estropajo en la mezcla del cubo, comenzó a restregar la madera de la puerta, como una gimnasta, abajo y arriba, al agua, escurrir, frotar violentamente, trazar enérgicos círculos con los omoplatos que proyectaban su fuerza hasta la mano —cuidada con cremas de noche, guantes y aceites hidratantes—, recolocar las piernas, mirar sin ver más allá de la superficie de la madera, fijar la vista en lo mínimo y después, como los pintores, contemplar el resultado con perspectiva, cambiar el agua, el brazo huesudo se hace casi elástico al aguantar el peso del agua nueva, volver a subir, las nalgas se marcan contra la tela de la bata.

Clara y Max siempre se han tuteado. Clara ya ha regado las plantas y, al entrar de nuevo en el saloncito que da a la terraza, vuelve a dirigirse a Max:

—Sin embargo, el abuelo no está muy bien.

Max no contesta, porque las sentencias de Clara no se ajustan a sus expectativas. Lo que Clara diga carece de importancia; sólo es relevante lo que Max piensa de ella, y esos pensamientos parecen imperturbables. Por ejemplo, Max ahora piensa en cómo pasará Clara las noches, con el abuelo, encerrada en la casa. Desde que murió la abuela, Clara ya no es la asistenta, es la interna. Clara cerrará la puerta de la habitación del abuelo para olvidarse de él o la dejará abierta para estar al tanto de lo que pueda ocurrir. Verá la televisión o leerá revistas o estudiará un curso de enfermería a distancia o hablará por teléfono con sus familiares o subirá hombres, novios, al piso de los abuelos. Al abuelo no le importaría.

A Max tampoco le importaría ser un Juanito Santa Cruz, el corruptor de Fortunata: Juanito mira el culo de la chacha, mientras ella limpia los cristales, sobre los que distingue el reflejo baboso del señorito. Clara se bebe un huevo crudo con las piernas bien abiertas. A Max, esa imagen imposible le provoca una sonrisilla que no disimula. Clara es mucho más sutil. No tiene aspecto de comer con los dedos ni de desangrarse por la calle ni de soltarse el pelo en los momentos de pasión.

—¿Por qué me miras con esa cara de imbécil?

—¿Te gustan los pajaritos fritos?

—Eres un salvaje.

A Max le ha enternecido que Clara le llame imbécil. El insulto les iguala de una manera que Max colocaría a medio camino entre lo superficial y lo profundo; sin embargo, Clara le interrumpe para recalcar una idea:

—Y no dice ninguna tontería.

—¿Quién?

—El abuelo.

—Ninguna.

—No se puede hablar contigo.

—Es verdad.

Max sospecha que quizá Clara se haya mimetizado con el abuelo y que las cosas que a ella no le parecen extrañas harían estremecer a un recién llegado. Estará acostumbrada a que las luces empiecen a encenderse a las cuatro de la madrugada. Entonces el abuelo pide una galleta y se la come ronchando los bordes con sus dientecillos intempestivamente sanos. Al abuelo le apetece oír música y Clara le pone un disco, sea la hora que sea. No quedan muchos vecinos en la finca, y los que quedan están sordos o, tal vez, también subyugados por los deseos del abuelo, que le cuenta a Clara aventuras, deformadas por la edad, absolutamente ciertas, las vivencias que nadie más que ella habrá oído. Para Clara, es habitual hablar a gritos y prescindir de las servilletas a la hora de comer. Pobre Clara. Max se convence de que hay que adoptar alguna medida para salvarla de esas excentricidades de viejo que se están apoderando de ella, hasta hacerle creer que es normal oír voces por la noche o que las habitaciones huelan a una esencia de orina que, para ella, ya es imperceptible.

Sin embargo, de momento, no hay solución. Sólo Clara puede cuidar del abuelo. Lo importante es pagar a Clara y que esté contenta. Lo importante es que trata bien al abuelo.

Ha subido de categoría social. Max sigue sin escucharla cuando, al coger el ascensor para regresar junto a Pola, le dice:

—Max,te estás burlando de mí.

—Eso sí que no.

—Quiero contarte algo.

—¿No me lo has contado ya?

—Max, no sabéis lo que le pasa al abuelo.

—Tengo que irme a ensayar, Clara. Esta noche vuelvo y hablamos más despacio.

Max no sabe lo que le pasa al abuelo y eso, para él, es un indicio de que, por ahora, al menos en su caso todo va bien.

Max cierra la puerta del ascensor y se queda mirando cómo las piernas de Clara desaparecen por encima de su cabeza. Mientras Clara va amputándose en lonchas, medio cuerpo para abajo, rodillas, tobillos, nada, Max cree escuchar entre el ruido del mecanismo del ascensor las medias palabras que a Clara le han salido como el disparo de una escopeta:

—La doctora se queda desnuda delante del abuelo

La obsesión y el extraño respeto de Max por las asistentas se inicia el día que entabla conversación con Silvia Georghiou en la cafetería del conservatorio. Max quiso conocer la historia de Silvia tal como era. Y la escuchó para sacar después sus propias conclusiones. Max no valoró que le contase su vida una mujer tan reservada. Lo único que le importaba era lo que él pudiese aprender de aquellas palabras y no las palabras en sí mismas, tampoco la boca que las iba pronunciando.

Era una boca fina y perfilada. Salía de un cuello largo en el que se marcaban exageradamente los tendones, las venas y esa hondonada en la que descansa el tronco del cuello de las mujeres.

Un cuello para el estrangulador. La hondonada de Silvia era como un agujero desde el que alguien podía asomarse para comprobar todo lo negro que podía ser el negro y toda

la profundidad de lo profundo. Sin embargo, Max no siempre era capaz de separar las bocas de las palabras que las pronunciaban; por ejemplo, no lo hacía cuando quien hablaba era Mrs. Robinson que, ahora mismo, en el recuerdo de Max, sostenía entre sus manos pecosas los trabajos manuales de su hijo:

—Maximiliano, esta casita es una puta mierda.

Silvia iba algunas tardes por el conservatorio para llevar los papeles que el profesor de composición olvidaba sistemáticamente.

Los olvidos sistemáticos son sospechosos por su marcado voluntarismo o, tal vez, porque son el síntoma de alguna enfermedad. Del alma, es decir, del cuerpo, pensaba

Max, imbuido por el materialismo y por el estado actual de su abuelo. Silvia trabajaba en casa del profesor. Fregaba. Hacía la comida. Planchaba. Cosía. Era rumana y hablaba un castellano muy formal. Rico. Correcto. Adecuado a la situación. Impresionante, para un Max que no mostraba gran facilidad de palabra ni siquiera en su propio idioma.

Max esperaba sentado en el pasillo, porque había llegado tarde a la clase y, al ver salir a Silvia del aula donde él debería haber estado, la invitó a tomar un café porque la mujer despertaba su curiosidad y porque jugaba con la ventaja de que, en alguna ocasión anterior, se habían dicho hola.

—¿Qué ha olvidado esta vez el profesor?

—La cartera.

Silvia era la mujer más seria y más alta que Max había visto en su vida y volvió a llamarle la atención que su voz sonara como las notas agudas de un clarinete. Después de fijarse en su cuello ya nada le pareció tan disonante. Pidieron dos cafés y Max encendió un pitillo. Silvia se quitó el humo de delante de los ojos con la mano. Tosió. Fijó su mirada en el estuche del instrumento de Max.

—No debería fumar, si quiere tocar la trompeta.

—Todavía no sé si es eso lo que quiero.

—En cualquier caso, no debería.

Max dejó de fumar, regocijado por el tono rancio del usted, que le hizo ver a Silvia transformada en una dama con sombrero y velo de rejilla sobre el rostro, sentada frente a él; un repentino bigote de guías rizadas le había brotado, por arte de magia, encima del risueño labio superior. Max, convertido en un oficial del ejército prusiano, identificó, frente a él, a una Silvia vaporosa, vestida de satén oscuro y gasas negras y violetas, enguantada, entre la niebla de la cafetería que era como el humo de los antiguos trenes; los paneles de madera del local fueron de pronto las separaciones entre los vagones.

Dentro de uno, aislados, Max y Silvia compartían una conversación de otros tiempos. El oficial prusiano comenzó a preguntarle a Silvia cómo era que hablaba tan bien castellano, de dónde venía, qué hacía en casa del profesor, si le gustaba esta ciudad, cuáles eran sus planes, cuál su relación con el mundo de la música, si tenía ganas de regresar a Rumania, cómo se encontraba su familia, qué echaba de menos.

Max descubrió que en Silvia la seriedad era sencillamente tristeza, cuando la dama, al mismo tiempo que retiraba el velo de sus ojos profundos, dejando ver la marca de sus ojeras lilas y difusas, recogió en un relato completo cada una de las preguntas de ese muchacho, una panocha dorada, que había visto sentado en las primeras filas de la clase del profesor. Silvia no pudo evitarlo:

—Parece usted una mazorquita de maíz.

Silvia Georghiou sólo miraba al profesor, por lo que su comentario produjo en Max un regocijo cariñoso. A Silvia Georghiou le conmovió tanta inocencia y Max ya no pudo despegarse del asiento de la cafetería en toda la tarde, porque las palabras de Silvia excedieron con mucho sus expectativas y no le causaron el menor daño. Eran fascinantes, porque quedaban fuera de él. En ese momento, era como si todas las historias transcurrieran de puertas hacia fuera de la casa de Max. Quizá, por esta razón, Max era tan sociable, tan curioso y, a la vez, tan callado; quizá por eso, en ese momento, a Max le gustaban las historias ajenas, las historias que le ayudaban a verse a sí mismo como un ser invulnerable y dispuesto a hacer del arte de escuchar, un modo de aprender. Los jóvenes oficiales prusianos necesitan despertar la pasión de una joven paralítica para perder el honor y la dignidad; al final de su periplo psicológico, los oficiales se perturban y entregan su carne a la guerra, y los condecoran con medallas que son de cobardía.

Max y Silvia no hablaron muchas más veces, porque Silvia desapareció. En las pocas ocasiones que Max tuvo la oportunidad de volver a verla, después de la conversación, la contemplaba fascinado cada vez que ella entraba con la cartera olvidada del profesor, firmemente asida por sus finos dedos; los dedos que un segundo más tarde rozaban la piel del profesor y se quedaban lacios, mientras que el no tan viejo maestro perdía el hilo y sólo Max se daba cuenta de que se le nublaba un poco la vista, de que se sentía turbado.

—Creo que sería mejor que dejase usted de mover la pierna.

Max contuvo su tembleque y Silvia recogió en una narración las preguntas impertinentes de la mazorquita de maíz.

Había nacido en Bucarest en 1966. Su padre era diplomático. Su madre, una mujer del campo bellísima que, como era de esperar, se ajó con los cambios políticos, familiares y fisiológicos. Silvia había estudiado solfeo y piano. Por eso, había entrado a trabajar en casa del profesor. Su esposa y él se habían conmovido. Bien es cierto que podían haberse conmovido de una manera un poco menos cómoda. Silvia había dado algunos conciertos muy apreciados por la crítica especializada, en su país.

Silvia ya había conseguido lo que Max aspiraba a lograr.

Los padres de Silvia se divorciaron cuando ella era muy pequeña y, desde entonces, no había vuelto a ver a su padre. Hasta que fue mayor. En España. El padre de Silvia era cónsul de Rumania en España. El padre de Silvia no se había ajado con los cambios políticos, familiares ni fisiológicos. Se había mantenido en pie, a la pata coja, sobre un bordillito. Pero eso era irrelevante. Silvia vivió con su madre en duras condiciones de pobreza y de frío. En Rumania es necesario hablar siempre del frío. Silvia tenía prestigio, pero no dinero. Silvia se casó con un hombre muy hermoso que la amaba mucho, y que fue capaz de proporcionarle alimentos para su madre. La retiró. La amó.

Le dio de comer en los tiempos más duros. Hasta que el hombre comenzó a violarla en el lecho conyugal. Porque Silvia era altiva. Y el hombre le pegaba casi a diario. Silvia huyó de la casa. Dejó al hombre hermoso. Dejó a su madre que justificaba cada golpe contra Silvia con cada alimento que masticaba. La campesina, ajada y bellísima, masticaba alimentos y ya sólo eso le parecía trascendental. Silvia dejó a la familia de su marido y la familia la buscó, implacablemente, por todo el país. Se escondió. Cambió de nombre. Fue perseguida porque su marido era también un hombre importante en Rumania. Consiguió llegar a España. Sin nada.

Como la misma Silvia dijo:

—Con una mano delante y otra detrás.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.