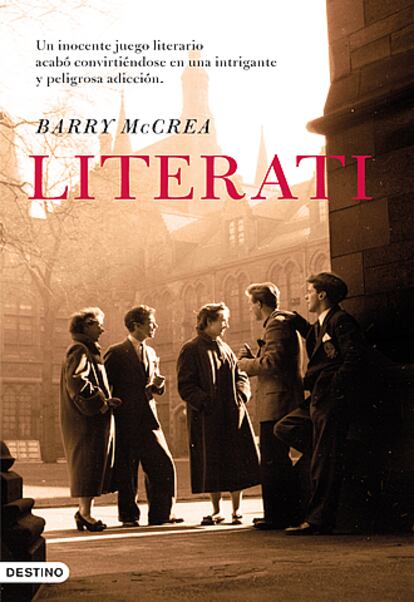

Literati

Parecía un inocente juego literario y acabó convirtiéndose en una intrigante y peligrosa adicción. Una novela de Barry McCrea.

Fragmento

Pero la extrañeza y las emociones de aquel primer día no tuvieron continuidad, y a la mañana siguiente comencé de 0nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Durante las primeras semanas no hubo ninguna señal de Pablo Virgomare, ni llegaron a mi ventana más frases ni canciones misteriosas, e incluso comencé a dudar de si la rareza de mi primer día en la universidad había sido una alucinación producida por una mente nerviosa y sentimentalmente herida en el comienzo de una gran aventura.

Si las coincidencias y las serenatas de personajes extraños no prosperaron, sí lo hicieron, por fortuna, las nuevas relaciones. Fionnuala y yo nos hicimos buenos amigos. No le revelé mi «vida privada» —o más bien el tipo de vida privada que hubiera tenido si hubiera actuado conforme a mis deseos—, nuestra convivencia en la ciudad cerrada de granito del Trinity ya era una intimidad suficiente por el momento. Además, la ausencia de cualquier tipo de tensión sexual entre nosotros indicaba una aceptación tácita en esta cuestión. Ella había encontrado un lugar donde estudiar, en la planta baja de la Lecky Library, en la sección anglo-irlandesa, frente a una hilera de ventanas que daba a Fellows' Square y la Old Library.

Cuando cerraban la biblioteca, a las diez menos cuarto, a menudo íbamos a tomar unas pintas al Buttery o al centro, con compañeros de clase u otros conocidos de nuestro círculo de relaciones, cada vez mayor. Conocí a chicas de Leicester fumadoras de marihuana, flirteé un poco con estudiantes Erasmus de Bammberg de metro ochenta de altura y tragué grandes cantidades de Guinness en compañía de estudiantes de latín, química y económicas. Nuestros móviles vibraban y se iluminaban constantemente con nuevos mensajes de texto, palabras que cruzaban una y otra vez el Trinity para asegurar que nuestros caminos iban a cruzarse en un pub, en una fiesta, delante de un club a una determinada hora de la noche, 9 en buttery, puedes café a las 2?, amigos van cafe en seine, fiesta en Thall.

Las clases comenzaron y me convertí en lo que nunca había sido realmente hasta entonces: un ávido lector. La costumbre que tuve durante años de hojear la Biblia y la Encyclopaedia Britannica mientras estaba sentado en el baño me había dado ciertas referencias, pero a veces Fionnuala se quedaba perpleja ante mi ignorancia de los clásicos y las novelas cultas.

Las clases sobre la novela francesa del siglo xix del profesor Dunne y las tutorías de literatura inglesa con el joven lector Jeremy Bodmoore, recién salido de Cambridge e increíblemente atractivo, sedujeron mi inexperta imaginación de estudiante de secundaria, y dejaba pasar los días, con un volumen en el regazo, en la Lecky Library.

Fionnuala seguía viendo de vez en cuando a James, el chico que había conocido en el Break for the Border, y los resultados y expectativas de sus encuentros ocupaban gran parte de nuestras conversaciones, junto con los libros, las clases y —el tema más importante de todos— las idas y venidas de nuestro círculo de amigos. Me lo presentó en una ocasión en que su grupo del club de remo apareció, por una feliz y estridente coincidencia, en el Samsara de Dawson Street, donde solíamos ir cada jueves por la noche a coger una buena curda con los compañeros de la tutoría de francés. James era todo camisa de cuadros y seguridad postadolescente, rebosaba la solidez que me faltaba a mí, la misma que me había hecho acudir a Ian, como suele decirse, como una polilla a la luz de una vela.

Patrick, mi amigo en mi vida anterior, estudiaba el curso preparatorio de medicina en el University College de Dublín.

De vez en cuando me llamaba o me enviaba un mensaje, y quedamos un par de veces para comer, una extraña innovación de la vida adulta respecto a nuestros antiguos encuentros para jugar en casa o para ir al cine. Ahora que pedíamos chapatas y café, pagábamos la cuenta y dejábamos propina, nos sentíamos desorientados como si fuéramos dos aristócratas de provincias recién llegados a París, vestidos incómodamente, con sombreros de copa y con prismáticos, para asistir a la ópera. Patrick había sido mi mejor amigo, en un sentido más nominal que real, durante los primeros cuatro años de la escuela secundaria. Íbamos al cine o al centro (nos demorábamos en las tiendas de discos, comprábamos llaveros, comíamos en el McDonald's y aprendíamos la situación de las calles, conocimiento que resultaba muy útil en el momento actual), nos invitábamos el uno al otro a dormir en casa, donde jugábamos con el ordenador, mirábamos vídeos e intercambiábamos nuestras confidencias de poca monta antes de ir a la cama. Al principio del quinto año nació mi amor enfermizo por Ian, y así en el último curso, en el que preparábamos el examen final de bachillerato, mientras los demás empollones se unían al fin para intentar construir una vida social algo más reconocible y un espacio de genuina intimidad, yo me convertí en algo parecido a la esposa de un jugador de rugby, y Patrick en una distracción sin el menor interés que rehuía tanto como me era posible dentro de los límites de una mínima corrección. Toda mi auténtica capacidad de relacionarme quedó reservada para el objetivo excluyente de Ian. La etapa del despertar sexual de Patrick, si es que realmente lo tuvo, la pasé o bien sentado en casa sufriendo por Ian, o bien, en las raras ocasiones en que salimos juntos, sentado en silencio a su lado en un pub, ante la mesa que ocupaban sus amigos. En todo caso, difícilmente podía decirse que Patrick y yo hubiéramos tenido una genuina intimidad. Nuestras comidas consistieron en un simple intercambio de comparaciones entre el University College y el Trinity y algunos cotilleos sobre el camino que habían tomado nuestros antiguos compañeros de clase. Como todas nuestras conversaciones, aquello parecía el peloteo entre dos jugadores de tenis.

Sarah, la extraña estudiante de doctorado que conocí el primer día, con sus rápidas consultas a los libros y sus eternos cigarrillos, acudía de vez en cuando a los Commons, a los que Fionnuala y yo teníamos acceso como becarios de la Beckett, y a los que ella podía asistir también en tanto que becaria de la Foundation, pero nunca se sentó con nosotros ni nos saludó. Se sentaba siempre sola, con tres o cuatro libros apilados a un lado de la mesa, comía poco y bebía una cantidad inapropiada de Guinness, la única bebida, aparte del agua, que se servía en los Commons. Cuando terminaba la cena y los demás becarios se demoraban fumando y charlando en las escaleras, Sarah se iba sola inmediatamente. Fionnuala podía cruzarse con ella en las escaleras y los pasillos del edificio 13 de Botany Bay, pero los itinerarios de Sarah y los míos nunca coincidían.

La siguiente vez que vi, o creí ver, a Pablo Virgomare, al anochecer de un viernes brumoso, aproximadamente un mes después del comienzo del curso, el encuentro provocó un nuevo cambio en mi vida. Tenía una hora libre antes de reunirme con Fionnuala y los demás para ir al Stag's Head y al Ri-Ra, y estaba sentado en el límite del césped en Fellows Square, tomando un café y mirando a los hombres que pasaban, cuando me llamó la atención un hombre rubio que se hallaba en el otro lado del césped, delante de la Old Library. Era atractivo, con buena figura, y vestía unas botas grandes y una chaqueta de cuero marrón. Me pareció que correspondía mi mirada insinuante, y entorné los ojos para distinguirle mejor en la oscuridad de la noche. De pronto comencé a sudar, presa del pánico. ¿Iba a intentar ligar con un hombre? ¿Y luego qué? Entonces caí en la cuenta de que el objeto de mi atención se parecía a Pablo Virgomare, un personaje que ya prácticamente había descartado como una aberración mental. Pero justo en aquel momento se puso en movimiento, alejándose apresuradamente de espaldas a mí, así que no pude verle con claridad.

Me puse en pie y crucé a toda prisa el césped para ir detrás de él, pero ya se hallaba a bastante distancia y no pude distinguir bien sus rasgos. Se mantuvo al alcance de mi vista mientras cruzaba el Front Arch y la multitud de grupos de amigos que se congregaban allí el viernes por la noche. Atravesó College Green hacia la esquina de Dame Street, pero en este punto el semáforo se puso verde y el tráfico veloz del anochecer me obligó a detenerme. Me colé peligrosamente entre los coches y los autobuses para no perderle de vista, mientras él avanzaba apresuradamente entre los jóvenes que bebían en Dame Street. Giró a la izquierda en Georges Street, cruzó la calle y, recibido con una inclinación de cabeza por los porteros que vigilaban la entrada, desapareció en la oscuridad del George.

Me detuve en la acera de enfrente del local, que retumbaba con la música, preguntándome qué debía hacer y si se trataba realmente de mi visitante misterioso. Respiré hondo y crucé la calle.

Dos porteros me detuvieron en la entrada.

—¿Has estado aquí antes? —me preguntó uno de ellos, corpulento y calvo.

—Sí he quedado con un amigo —balbuceé.

—¿Sabes qué clase de club es éste? —dijo.

Asentí y se apartaron para dejarme paso. Con toda la piel moteada de sudor, me armé de valor y entré. En el primer momento me fue difícil ver nada, porque el lugar era oscuro y estaba tan lleno que la masa de gente me abrumó. Cuando mis ojos asustados se adaptaron, comencé a percibir la distribución del local y las caras de las personas que lo ocupaban. Era un lugar cavernoso, lleno de un extremo a otro de gente de pie, grupos risueños de hombres y alguna mujer, con una pista de baile sobre una plataforma elevada a un lado, y en el piso superior otro espacio también lleno de gente, siluetas apenas distinguibles en la oscuridad, el hielo seco y los flashes de colores. Todo era turbio y extraño; las luces de la pista de baile me cegaban. Más allá de la cerveza, el tabaco y la colonia, podía sentir el olor de los hombres, el mismo almizcle misterioso que perfumaba el espacio sagrado del dormitorio de Ian. Nunca había visto tantos hombres juntos, ni siquiera en la escuela.

Su olor se infiltraba en mi mente, y sus figuras tan variadas, sus dedos con pelos que sostenían las pintas, el reflejo de la luz en sus cabellos engominados, sus camisetas, brazos, zapatos, mejillas, sus lenguas rosadas tras los dientes cuando reían, todo aquello me subyugó. Ligeramente excitado, me abrí paso entre los cuerpos cálidos hasta la barra. Era difícil avanzar, y me tambaleaba con la suave conmoción del deseo sexual.

Tropecé con un hombre corpulento, musculoso, vestido con botas militares y una camiseta sin mangas. Le empujé por la espalda y le hice derramar parte de su cerveza. Se dio la vuelta para mirarme y yo retrocedí asustado; era macizo y de aspecto rudo, con un arpa tatuada en el brazo y una cadena colgando del bolsillo.

—Perdón, lo siento de veras ¿te compro otra? Ha sido un

accidente —balbuceé, señalando la barra. Me puso la mano

en la espalda e intenté apartarme. Pero él me la frotó con aire ausente y dijo, en un tono suave de Dublín, el tono de una anciana vendiendo coles y judías verdes en Moore Street:

—Está bien, pequeño. —Y se dio la vuelta hacia sus amigos.

Miré a los clientes apoyados en la barandilla del piso superior. Uno de ellos, con el pelo corto y un pendiente, me guiñó el ojo. Aquel lugar era enorme y extraño, las risas y la algarabía del público por debajo de la música eran un lenguaje bárbaro y complicado, la charla agresiva de un mercado extranjero donde los vendedores intentan timarte y hombres delgados de ojos oscuros mezclados entre el gentío pretenden robarte la cartera.

Aunque busqué en las barras, la pista de baile y los lavabos, aquella noche en el George no encontré a Pablo ni a nadie que recordara a él. Pedí una bebida; me instalé en una mesa del piso superior; a través de los flashes y la música, buscaba entre la masa de gente algún joven que se pareciera a Ian. Un hombre con un pendiente se me acercó. Era de Kilkenny, se llamaba Paul, o Martin, o Vincent, y trabajaba en algo relacionado con las nuevas tecnologías. No recuerdo de qué hablamos, pero me dio a probar por primera vez el sabor de una lengua en mi boca, y fue la primera persona que compartió mi cama del edificio 16.

Fue una conversión instantánea. Desde aquel día, y durante todo el mes siguiente, sustituí mis salidas al Buttery y al Stag's con Fionnuala y nuestro nuevo grupo de amigos por las incursiones solitarias al George y, más adelante, a los otros bares en el eje gay de las calles Georges, Parliament y Capel. Por la noche solía sentarme con un libro a una mesa de la esquina del Front Lounge, a ver quién se me acercaba entre el mobiliario clásico de imitación y las macetas con plantas. Aguardaba entre la decoración de madera oscura del pub GUBU hasta que un oficinista borracho me susurraba unas palabras incomprensibles y excitantes al oído.

Aprendí el calendario semanal de las noches gay en las principales discotecas, un sextante interno que regulaba el movimiento de las constelaciones, un sistema arcano de rotación según las estaciones. Durante el día intentaba llamar la atención de jóvenes vestidos con traje, que me devolvían una mirada subrepticia en la cola para comprar el bocadillo del mediodía, o en las paradas de autobús de Stephen's Green al terminar la jornada de trabajo, y anticipaba en mi imaginación su transfiguración, según este calendario enigmático, en bailarines bañados en sudor sobre un escenario, al ritmo de Madonna, autores de miradas obscenas y de caricias furtivas, cuerpos hambrientos y jadeantes en mi cama. Mis noches transcurrían en un sombrío aturdimiento erótico, un torbellino de humo de discoteca, aftershave y besos con sabor a cerveza. Yo que hasta hacía poco nunca había besado a nadie me acostumbré rápidamente a la imagen de hombres con la piel de gallina recogiendo su ropa del suelo de mi habitación y saliendo de mi vida, y a sus deseos y formas de proceder habituales. Al final eran prácticamente indistinguibles uno de otro, hasta el punto que a veces dudé de si había estado dos veces con el mismo sin darme cuenta, o si en verdad era uno solo con quien me acostaba una y otra vez.

Durante aquel mes comencé a escribir primero pequeños fragmentos y después cuentos muy cortos, textos sin ningún valor literario que tecleaba en el ordenador, en mi habitación, mientras tomaba café, en el breve intervalo de una o dos horas entre los Commons y mis incursiones en el submundo.

Eran por lo general historias románticas y sin corregir sobre la época de mi relación con Ian, que ahora parecía tan lejana e inverosímil como los renacuajos y los ángeles de la guarda de la escuela primaria. Aunque siempre deseé tener otro encuentro con Pablo Virgomare, por aquel entonces ya estaba convencido de que todas las apariciones y coincidencias extrañas del primer día habían sido el producto de mi mente enloquecida en los episodios finales de mi obsesión por Ian, y pensé que escribir sobre mi verdadero pasado me mantendría en un estado de saludable normalidad y me orientaría tal vez en mi despertar sexual acelerado y más bien solitario.

Hacia finales de noviembre decidí, en un momento de ocio, enviar un cuento a A Muse, la revista literaria del Trinity, en la que había visto anuncios que solicitaban colaboraciones. Enlacé en una especie de collage lo mejor de la colección de fragmentos repetitivos que había acumulado y caminé con dificultades bajo el aguacero que caía a las cuatro de la tarde para echarlo en el buzón del Comité de Publicación. Cuando alcancé el refugio frío de Front Arch, mis zapatillas deportivas chapoteaban y las gotas de agua corrían por mi nariz.

Eché el sobre mojado en el buzón y me quedé allí observando la tarde oscura y empapada, los ríos que vertían los canalones, pensando que el George estaría poco animado aquella noche si el tiempo no mejoraba.

El contacto húmedo de un cuerpo humano en mi espalda me sobresaltó y me di al vuelta.

—Pero Fionnuala, por el amor de Dios, me has asustado

Con la capucha del chubasquero bien ceñida a la cabeza, parecía un alien.

—Lo siento. Vengo corriendo desde O'Connell Street. Y ya no soporto más esta humedad en la piel. ¿A qué te dedicas?

Inmediatamente me sentí culpable: durante semanas no la había visto más que en los Commons y en clase, y me marchaba a toda prisa antes de que pudiéramos hablar. En varias ocasiones me había enviado mensajes informándome del plan para la noche, y después preguntándome por qué no había ido. Yo le contestaba con una serie de mentiras sobre mi falta de estudio, la familia y la necesidad de descansar, y ella debía preguntarse qué había ocurrido con nuestra incipiente amistad. Se quitó la capucha y sacudió su pelo rubio, húmedo. Pequeñas gotas de lluvia caían de sus cejas.

—A nada en especial —dije—, ¿y tú?

—Hay una fiesta esta noche, deberías venir. Es en Ranelagh. En casa de un tipo que conoce James.

—¿Va alguien que yo conozca?

—Bueno, voy yo. Y también otros, es un plan de la Facultad de Letras. Te sonarán las caras, ya sabes y además, hace mil años que no te veo

Pese a lo dura que me resultaba la idea de apartarme de los placeres vertiginosos del George, aunque tan sólo fuera por una noche, el sentido de la responsabilidad, y también del afecto, se impusieron, y quedamos en encontrarnos en las escaleras del Dinning Hall después de los Commons para ir juntos a comprar las bebidas.

—Nos vemos a las siete, entonces —dijo mientras volvía a ponerse la capucha para correr hasta la 1937 Reading Room—, ¡y nada de excusas!

Pasé el resto de la tarde tumbado en la cama en mi habitación, dormitando y soñando vagamente con naranjas, limones y misteriosos hombres rubios en mi ventana. La lluvia había cesado casi por completo cuando me reuní con Fionnuala, y aunque el frío era intenso, todavía era pronto y decidimos recorrer a pie, sorteando el tráfico y los charcos, con las bolsas tintineantes en la mano, el camino, de una media hora, hasta el piso donde se celebraba la fiesta.

Nos detuvimos a tomar una pinta en el O'Brien's, en Ranelagh, donde nos pusimos «al día». Por supuesto, tuve que mentir para explicarle mi repentina desaparición de nuestro círculo social. Lo que le dije era muy poco convincente, pero ella asintió sin hacer ninguna objeción; incluso es posible que sospechara lo que ocurría realmente, que tenía una vida sexual secreta. En respuesta a mi pregunta, Fionnuala me dijo que todo iba bien con James. Bastante bien, me dijo, no había la pasión desenfrenada que ella hubiera deseado, pero era una buena compañía. Noté que se apoderaba de mí el sentimiento acogedor de compañerismo que había tenido con ella al principio del trimestre, hacía poco más de un mes, y lamenté el exilio varonil en el que había pasado las semanas anteriores, en aquel mundo de flashes de colores y olor a aftershave, a sudor y a Smirnoff Ice. Me alegré de estar, por una vez, con una mujer, con una amiga.

Llegamos a la casa hacia las nueve y media. El resto de edificios de ladrillo rojo estaban oscuros y en silencio, con la pizarra de los tejados brillante por la lluvia, alterados solamente por la luz espectral de alguna televisión. El número cuatro, donde se celebraba la fiesta, estaba iluminado tras las cortinas corridas y latía suavemente con la música del interior.

—¿Quién me dijiste que vivía aquí? —pregunté a Fionnuala mientras ella llamaba al timbre.

—No me acuerdo exactamente. Creo que James conoce a uno de ellos del equipo de remo del Trinity. Me parece que su compañero de piso va con gente mayor que nosotros. O sea que habrá gente seria también, ya sabes.

James abrió la puerta.

—Entra —le dijo a Fionnuala—, te he visto por la ventana.

—Me saludó con indiferencia, con un gesto de la cabeza, que yo correspondí alzando las cejas. El interior parecía una fiesta de un anuncio de cerveza, gente en las escaleras, apoyada a lo largo del pasillo, de pie en las puertas, hablando alto por encima de la música y bebiendo directamente de las botellas y latas. Fionnuala y James representaron a mi lado un saludo juguetón, con besos, reproches en broma y sonrisas tímidas.

Nos abrimos paso por el pasillo hasta la cocina, donde Fionnuala y yo escondimos nuestras latas de cerveza tan bien como pudimos, para protegerlas de potenciales ladrones, y comenzamos una cada uno. Unos conocidos suyos le llamaron la atención y me dejó para que me arreglara por mi cuenta. La cocina, con todas las luces encendidas y con los muebles blancos y de madera de pino, era demasiado luminosa, así que me desplacé hasta la sala de estar.

Allí había también bastante gente, los sofás y las sillas estaban ocupados y un grupo bailaba un poco en el centro de la sala, al ritmo de la música suave que las dos personas agachadas junto al equipo, rodeadas por pilas de CD, habían puesto, alguna estrella joven del tigre celta. Me apoyé en un espacio libre de la pared, detrás del sofá, con una lata de Heineken en la mano, en mi actitud bien ensayada de público de la velada, un crítico de periódico que cubre una fiesta de estudiantes, un escritor free lance que redacta crónicas sobre la vida. Pensé que la única habilidad social que había desarrollado satisfactoriamente desde mi llegada a la universidad era la de ligar en un bar gay, y que permanecer apoyado en la pared de aquel modo, marcando suavemente el ritmo de la música con la mano sobre mi pierna mientras inspeccionaba subrepticiamente a la gente, era un comportamiento adecuado para un jueves por la noche en el Front Lounge, pero no para una fiesta de estudiantes en un piso particular. Llevado por la costumbre examiné la sala cuidadosamente en busca del cabello rizado de Pablo Virgomare. Tampoco estaba allí, por supuesto. Cuando comenzaba a considerar la idea de salir de allí discretamente y volver al centro para acudir al George, mi mirada topó no con Pablo, pero sí con alguien a quien reconocí y que asociaba con él.

Era Sarah, encorvada en el rincón opuesto de la sala, junto a la librería, con una pila de libros al lado y un cigarrillo humeante entre los dedos. Me daba la espalda, pero la reconocí por su peinado descuidado y masculino y por su nuca pálida.

Estaba completamente desplazada en aquella fiesta, mayor que casi todo el mundo para empezar, y además concentrada absolutamente en lo que estaba haciendo en la librería. Si alguien podía decirme algo sobre Pablo y su canción, si alguien estaba implicado en la trama, tenía que ser ella, estaba seguro. Iba a acercarme y a presentarme de nuevo, cuando de pronto me saludó con una exclamación de alegría otra chica que también reconocí.

—¡Hombre! ¡Nialler!

Era Andrea. Abrió los brazos y me dio un abrazo breve y perfumado. Por encima de su hombro podía ver a Sarah con el cigarrillo entre los labios, sosteniendo con una mano un papel con algo escrito ante sus ojos mientras pasaba la otra por los volúmenes de la librería a su espalda. Andrea golpeó su vaso contra mi lata a modo de brindis.

—No sabía que estabas aquí.

—Bueno no esperaba venir. —Estiré el cuello para ver qué hacía Sarah.

—¿Qué miras? Parece que hayas visto un fantasma. De hecho, tú mismo te has convertido en un fantasma —continuó—, hace siglos que no sales con nosotros.

—Lo sé, lo sé, he tenido muchos compromisos, sabes, la boda de mi primo, ese tipo de cosas.

Andrea, que lo sabía todo sobre primos y obligaciones sociales y que estaba demasiado ocupada en convertir aquella fiesta en algo que contar al día siguiente como para interesarse en flash-backs irrelevantes, aceptó mi explicación sin hacer preguntas y desvió la conversación hacia el material narrativo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.