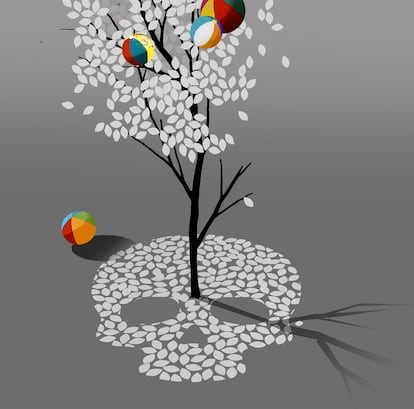

Juegos mortales de niños viejos

Triunfan los matones que dicen ir con la sinceridad por delante frente a la hipocresía de las reglas de la democracia y la cortesía

En el Kunsthistorisches Museum de Viena hay un cuadro que siempre me ha gustado mucho, Juegos de niños, pintado por Brueghel el Viejo en 1560. Parece un maravilloso catálogo de juegos infantiles (hasta : de la taba a la gallina ciega, de las canicas a los bolos), pero en realidad produce al espectador un efecto inquietante. ¿Por qué? ¿Será porque Brueghel reúne en un espacio abierto una multitud, como en El triunfo de la Muerte? Busco a alguien que sienta lo mismo que yo y por fin lo encuentro. “He mirado este cuadro cientos de veces”, escribe la pedagoga Heike Freire, “y lo más curioso es que no veo niños por ninguna parte: veo personas de todas las edades. Veo cuerpos que más bien parecen de adultos”. Es eso, en efecto: no es la multitud la que remeda el triunfo de la muerte; es que se trata de los mismos cuerpos, robustos, adultos, pecadores. Brueghel el Viejo pinta a adultos jugando como niños, que invocan y aplazan así el inevitable triunfo de la muerte.

La infancia son estas dos cosas: el juego y la nada. O el juego o la nada. Identificamos sin razón el juego con la improvisación, la espontaneidad, la travesura. No es así. El juego son reglas y los niños, lo sabemos, se toman muy en serio las reglas. Puede que se las hayan inventado ellos, pero exigen su cumplimiento con perentoriedad kantiana. “¿Vale que naufragábamos en una isla desierta y construíamos una cabaña y Alberto era un monstruo que intentaba devorarnos y venía Ana y nos salvaba?”. En este “¿vale?”, fundación natural de la literatura misma, se expresa toda la solemnidad que los niños confieren a la ficción.

Cuando se deja de jugar, se recae en la nada. La nada son las pulsiones primarias: el deseo de comida, de sexo, de territorio exclusivo; es decir, de poder. Y el miedo a no tener comida ni sexo ni territorio; es decir, a la impotencia. Cuando se deja de jugar, de noche en la cama, el deseo y el miedo se apoderan, como depredadores caníbales, de nuestras almas. Si no fuese por el juego, el deseo y el miedo nihilizarían el mundo sin parar. Los niños juegan y juegan, con felicísima seriedad, contra el deseo y contra el miedo al que vuelven cuando han dejado de jugar. El serísimo juego de la infancia retiene un rato la pulsión de muerte.

Que los adultos dejen de jugar no quiere decir que maduren; quiere decir, al contrario, que dejan de tomarse en serio las cosas y corren el riesgo, por eso mismo, de caer una y otra vez en la nada. La única manera de fingirse mayor de edad contra la condición humana es adoptar el juego, ya superado, como hipocresía. Son las reglas que respetamos pero en las que no creemos: las del matrimonio, las de la paternidad, las de la cortesía, las de la democracia, las de la ONU. Cuando se abandona la hipocresía, como hace Donald Trump, se recae en el otro regazo de la infancia; es decir, en la nada. Trump parece que juega; pero parecer que se juega, en lugar de jugar, es romper al mismo tiempo con la seriedad del juego y con el escudo de la hipocresía. El que parece que juega con armas de mentira mata con armas de verdad; el que parece que juega con vidas de ficción desbarata las vidas reales de los que lo rodean. Fingir que se finge es la destrucción de la ficción: la pirueta final de la desnudez del mal. Las risas de Trump y de sus seguidores despojan de ropa y conducen a las cámaras de gas, todos los días, a todos los perdedores de la humanidad.

Los niños, digo, se toman muy en serio las reglas; eso, y no la ingenuidad o la creatividad, es lo que tienen en común con los artistas. Los únicos adultos que se toman en serio el juego, sí, son los artistas: “Cread vuestras propias reglas, pero seguidlas”. Un artista, mientras compone música, mientras pinta un cuadro o escribe un poema, niega al mismo tiempo la nada y la hipocresía. No hay artistas nihilistas, pues todos ellos creen al menos en los nombres, en los sonidos, en los colores; y no hay artistas hipócritas, pues ninguna obra de arte verdadera oculta una verdad más profunda que ella misma.

Los demás tenemos que elegir entre la hipocresía y el nihilismo. En el colegio, a partir de los cinco años, unos juegan a estudiar, a hacer deporte, a rezar; a encajar en un género, a imitar a los padres, a ser generosos o adustos o pesimistas o solares; es decir, a asumir un carácter. Otros, en cambio, imponen su nada. Un colegio es este reparto definitivo entre hipócritas en ciernes y matones precozmente consumados. Basta ver nuestro Parlamento (o nuestras comidas de empresa) para comprender que nunca salimos del colegio. Kant se equivocó en sus pronósticos de una humanidad que alcanza por fin la mayoría de edad; no tenemos tiempo de madurar y alcanzar la edad de la razón. De nada sirve prolongar la vida; de nada serviría alcanzar la inmortalidad, como pretenden los matones de Silicon Valley: nos morimos a los 90 años sin haber abandonado el patio de la escuela.

Siempre es preferible el juego —aunque encubra hipócritamente la nada— que la nada impúdica, aunque sea mucho más sincera. La hipocresía es como la resonancia hueca de la buena infancia (la de los juegos tomados en serio), que arma su palacio de palillos y fracasa; el matonismo de Trump (y de tantos otros), el retorno a la infancia mala, en la que los que nos tomábamos en serio los juegos estábamos siempre a punto de sucumbir a la violencia de los matones.

Como la única alternativa a la hipocresía es la nada, ocurre que, cuando nos cansamos de los hipócritas, reclamamos la verdad, aunque implique nuestra propia destrucción. Dos guerras mundiales o, mejor dicho, europeas, así lo demuestran. Gaza lo confirma. Trump, con una corona en la cabeza y arrojando excrementos sobre millones de manifestantes desde un avión, no está jugando hipócritamente al juego del derecho, como su antecesores; es la verdad misma desnuda, ante la que nos arrodillamos con orgasmo de maravilla. Netanyahu, tocado con una kipá y arrojando bombas sobre Gaza, no está defendiendo hipócritamente la religión judía, como hace el sionismo sedicente de izquierdas; es la nada desinhibida, colmada de sí misma, regocijada en su propio vacío, contenta de que un montón de hipócritas le hagan zalemas y reverencias.

¿Qué hacer? Olvidémonos: no se puede seguir vendiendo la hipocresía a un mundo radicalmente dañado por nuestros juegos. El dilema lo planteaba muy bien Máriam Martínez-Bascuñán en un reciente y brillante artículo: “No podemos criticar [la hipocresía de Trump], como hacemos con los políticos tradicionales, porque él no es hipócrita, así que la tentación obvia es responder con las mismas armas: abandonar las normas y adoptar tácticas sin escrúpulos, combatir el fuego con fuego. Es la trampa que nos tiende el trumpismo”. Europa ha forzado demasiado las cosas, y el resto del mundo, cargado de razón, prefiere ahora la sinceridad, por muy destructiva que resulte. Vuelve, sí, el tiempo de los matones. Todos en realidad estamos cansados de la hipocresía, pero algunos —muchos quizás— no queremos jugar al falso juego de la verdad letal ¿Cuál es la alternativa? ¿Habrá una tercera vía? ¿Una alternativa al mismo tiempo infantil y movilizadora? ¿Seremos capaces de inventar nuevas reglas sin un previo triunfo de la muerte? Tendremos al menos que intentarlo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.