Por qué no es tan terrible decir ‘mondarinas’ y ‘cocretas’

Las denominaciones no normativas de algunas comidas son motivo de burla injustificada. Bajo la defensa de “lo correcto” se esconde el desdén hacia ciertos estratos sociales

Unas tienen una forma cilíndrica o de barril y, bajo su crujiente rebozado, esconden una explosión de untuosidad con tropezones de jamón, huevo duro, atún o chipirones que las sitúa en el top de recetas favoritas de nuestro país. Las otras son jugosas, fácilmente transportables, con una piel que se deja quitar sin esfuerzo y una disposición en porciones que permite comerlas de forma ordenada y, con un poco de suerte, sin apenas mancharse. Y sin embargo, no son pocas las personas que, a la hora de nombrarlas, vacilan. ¿Por qué?

Cocretas y cocodrilos

El término ‘croqueta’ procede del francés, donde croquer significa ‘crujir’ y -ette es un diminutivo femenino: croquette significa, por tanto, ‘crujientita’. Encontramos ecos de ese croquer en otros términos gastronómicos como “crocanti”, que, en este caso, nos ha llegado del italiano.

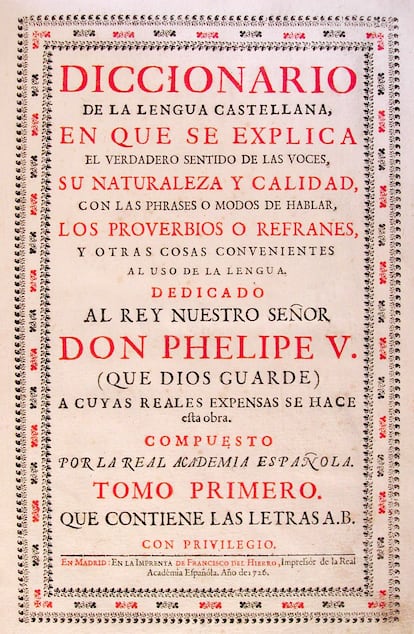

Croquette pasó a ser ‘croqueta’ en español y el diccionario académico la incorporó en su edición de 1869, pero eso no quiere decir que hasta ese momento las croquetas fueran unas desconocidas para la cocina española, sino que simplemente, recibían otros nombres, como alfajor o alajú. El Diccionario de Autoridades, primera obra de la Real Academia Española, definió en 1714 a ambas como “pasta hecha de almendras, nueces (y alguna vez de piñones) pan rallado y tostado, y especia fina, unido todo con miel muy subida de punto”.

Con esos ingredientes, cuesta imaginar las croquetas como un plato salado, y no como una pastita con la que acompañar el café, pero lo cierto es que, si nos ceñimos a las definiciones académicas, la incorporación de la bechamel y del jamón son bastante tardías: en 1869, la RAE todavía hablaba de arroz con leche o crema como posibles rellenos croquetiles.

El abandono de alfajor; que quedó limitado a designar un tipo de dulce, y “alajú” -una pena, la verdad- en pos de la croquette tiene poco que ver con las palabras en cuestión, y mucho con las circunstancias y realidades que asociamos con ellas: tradicionalmente, la cocina francesa ha sido sinónimo de elegancia y sofisticación, así que no son pocos los préstamos culinarios importados de esa lengua para revestir de prestigio platos de sobra conocidos en la piel de toro. Dicho de otro modo, en el siglo XIX, empezó a ser más elegante comerse una croqueta que un alajú, aunque fueran lo mismo: una solución bastante resultona para reaprovechar sobras.

Con la metátesis hemos topado

Si la motivación detrás del uso de “croqueta” es el más puro y genuino postureo decimonónico, ¿de dónde sale la pérfida “cocreta”? ¿Qué necesidad teníamos los hablantes de sacarnos de la manga una variante tan zafia y vulgar, después de haber logrado deshacernos del medieval alajú y haber revestido nuestra “fritura de ternera, gallina o arroz con leche” como decía el diccionario académico de la época, de todo el glamour francés? No hace falta un doctorado en Lingüística para darse cuenta de que la variación se reduce al saltito que da la erre de la primera sílaba, que pasa a estar en la segunda.

Se trata de un fenómeno bastante recurrente en nuestra lengua, conocido como metátesis, y que suele estar protagonizado, precisamente, por la letra erre, que suele darnos bastante la lata cuando nos toca pronunciarla. No es complicado encontrar otros ejemplos: ‘guirnalda’ en lugar de ‘guirlanda’, ‘murciégalo’ por ‘murciélago’ o ‘cocodrilo’ por ‘crocodilo”’. Sin embargo, las guirnaldas, los murciélagos y los cocodrilos tienen algo en común que no comparten con las cocretas: la Norma ha decidido darlas por buenas.

Especialmente flagrante es la comparación con el nombre del reptil de enorme boca y afilados dientes, porque, en ese caso, la metátesis se produce exactamente en la misma parte de la palabra (al inicio) y con la misma combinación de consonantes (la ce y la erre). El término original es ‘crocodilo’ (para muestra, el crocodile inglés, donde la erre no se ha movido ni un centímetro de su sitio) y sin embargo, nadie se rasga las vestiduras cuando escucha hablar de ‘cocodrilos’ en lugar de ‘crocodilos’, ni siente la imperiosa necesidad de corregir a quien pronuncia esa palabra, ni se lamenta en redes sociales porque ‘cocodrilo’ esté en el diccionario.

De hecho, figura en sus páginas desde su primera edición de 1714 y a partir de 1817 ni siquiera remite a ‘crocodilo’ en su definición. Mientras, la pobre ‘cocreta’ tiene que sufrir la burla y el escarnio, e incluso protagonizar leyendas urbanas, como la que dice que tiene una entrada propia en el diccionario (“hay que ver, lo que ha perdido la RAE, ya no es lo que era”). Algunos no dudan en poner el grito en el cielo por ello, sin molestarse siquiera en comprobar con sus propios ojos si es cierto (y no, no lo es).

Atiforrarse a mondarinas

La historia de la palabra ‘mandarina’ tiene poco que ver con el postureo gastronómico y mucho más con el exotismo y los misterios orientales: en su Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Joan Coromines nos dice que ‘mandarín’ es, probablemente, un préstamo que nos vino del portugués, del que tenemos constancia en castellano desde 1514, y servía para denominar a los funcionarios más poderosos de la china imperial.

A partir de aquí, empiezan las conjeturas: hay quien cree que los descubridores lusos decidieron llamar así a esos altos magistrados porque, simple y llanamente, mandaban mucho, pero también existe la teoría que dice que adaptaron el vocablo malayo menteri, descendiente, a su vez, del sánscrito mantri, que significa ‘ministro’ o ‘consejero’. Una cosa está clara: el traje preceptivo de los hombres que ostentaban ese cargo en el imperio chino era de una tonalidad anaranjada muy similar a la del cítrico que nos ocupa, oriundo de aquellas tierras. No es descabellado pensar que, para distinguirlo de otras frutas similares, los exploradores portugueses decidieran llamarlo con el nombre de aquellos señores tan importantes con un traje tan estupendo que se lo servían en audiencias y saraos varios.

El paso de ‘mandarina’ a ‘mondarina’ es bastante menos sugerente: son mondarinas porque, para comérnoslas, tenemos que mondarlas antes. Tan simple como eso. Bendita casualidad, que podamos pasar de ‘mandar’ a ‘mondar’ tan fácilmente, y bendita intuición de los hablantes, que dan el salto de una acción a otra sin despeinarse y aplicando una lógica aplastante.

Cuando dos palabras se parecen tanto y pueden llevar a confusión, reciben el nombre de parónimos. Este tipo de cruces formales, que se conocen como etimologías populares o atracción (fatal) paronímica, son fuente de nuevas palabras como ‘vagamundo’ -todo el mundo sabe que los vagabundos van por el mundo sin rumbo fijo- hacen que nos ‘destornillemos’ de la risa (y muchos, después de las carcajadas, no vuelvan a encontrar sus tornillos) o provocan que nuestras abuelas, cuando adelgazamos mucho, nos digan que nos hemos quedado “hechas unas sífilis”, en lugar de sílfides… ay, si ellas supieran.

Como ya habréis podido imaginar, ‘mondarina’ no está en el diccionario académico y el Panhispánico de Dudas tilda su uso de “erróneo”. Sin embargo, de nuevo nos topamos con una doble moral normativa que da el visto bueno a ciertas etimologías populares y a otras no: por ejemplo, la palabra ‘cerrojo’ procede del latín veruculum, que significa “barra de hierro”. Siguiendo la lógica de la evolución fonética de palabras similares, en el castellano actual deberíamos decir ‘verrojo’, pero como hablamos de barras de hierro que sirven para cerrar puertas… ‘cerrojo’ nos viene de lujo. ¿'Cerrojo’ porque cierra sí, pero ‘mondarina’ porque se monda no? Pues vaya.

A vueltas con la norma

Como sociedad, nos hemos acostumbrado a colocar la norma lingüística -y a quienes la dictan- en un pedestal desde el que recibimos instrucciones que acatamos sin rechistar, tanto cuando estamos de acuerdo con ellas, abrazándolas con entusiasmo, como cuando nos suscitan algún que otro resquemor. A fin de cuentas, si os escandaliza llamar ‘mondarina’ a una fruta que se puede mondar pero no pensáis empezar a llamar ‘verrojos’ a los cerrojos después de lo que os acabo de contar, amigas, tengo algo que deciros: estáis alienadísimas.

Es curioso el modo en que pronunciar una palabra puede revelar tanto de quien la profiere: oímos un ‘cocreta’ e, inevitablemente, ubicamos a quien lo haya dicho en un estrato muy determinado de la sociedad; escuchamos un ‘mondarina’ y puede que más de uno tenga que reprimir una sonrisa de condescendencia. ¡Cómo no, si están “mal dichas”! Lo que ya no resulta tan común es caer en la cuenta de que, a pesar de esa supuesta incorrección, hemos entendido a la perfección a qué sabrosos bocados se refería nuestro interlocutor; si las palabras han logrado que nos entendamos, ¿dónde está el problema?

Quizá lo hayáis adivinado ya: en quienes las usan. Qué casualidad, que quienes más hablan de ‘cocretas’ y ‘mondarinas’ sean en su mayoría mujeres de mediana edad y dedicadas, por norma general, a las labores domésticas y, en particular, a pasar y pasar horas y horas en la cocina… Espóiler: el día que un chef con varias estrellas Michelin quiera dar un toque fresco y desenfadado a su carta e incluya una espuma de cocreta al aroma de mondarina salvaje, dejarán de parecernos tan horribles. Y si no, al tiempo.

Miguel Sánchez Ibáñez es profesor universitario de Lengua Española, lingüista y traductor. Ha escrito el libro ‘La (neo)lógica de las lenguas, ¿por qué no podemos dejar de crear palabras?’ (Pie de Página, 2021). Doctor en Traducción y Mediación Intercultural y Máster en Estudios LGTBIQ+, es miembro fundador de MariCorners.

Sigue a El Comidista en TikTok, Instagram, X, Facebook o Youtube.