Noelia Cortés, escritora: “Mi abuela era más feminista que muchas figuras que me quieren meter por los ojos”

La mirada literaria de esta autora y activista gitana está atravesada por la defensa de la personalidad, la dignidad y la historia de un pueblo perseguido. Pero ella es muchas más cosas, y no piensa renunciar a ninguna.

Si te asomas al mar desde el Pico de la Aguilica o el paseo marítimo de los Pescadores, en el municipio murciano de Águilas, algunas veces se ven pasar delfines y, alguna otra, puedes ver cómo una gaviota le devora la cabeza a una paloma. La escritora Noelia Cortés admite que haber crecido allí (aunque nació en Albox, Almería, hace 29 años), junto al mar, puede haber influido en su amor por la literatura victoriana, gótica y romántica. Y como además es gitana, orgullosa hija de trabajadores del campo y nieta de Rosa, canastera que nació en una cueva, su voz literaria está atravesada por un discurso de defensa de la personalidad, la dignidad y la historia de un pueblo que ha sido sistemáticamente perseguido y estigmatizado desde que hay memoria: este 2025 se han conmemorado los 600 años del primer registro de la presencia gitana en España.

De leer con fruición, Cortés pasó, de forma natural, a escribir —“Yo en mi cabeza pienso escribiendo”— y, cuando le dieron un premio a los 17 años por un poema sobre un cementerio inglés —¿cómo no?— que hay en Águilas, se animó a continuar y a tomárselo más en serio. No tanto como para atreverse a soñar todavía con dedicarse a ello profesionalmente —ha trabajado muchos años como auxiliar técnico de farmacia—, pero sí para colocarlo en el centro de un mundo de amistades y complicidades. Ese que nunca encontró en el colegio ni el instituto —“recuerdo un profesor que me decía: ‘Tú de mayor vas a ser ATS, a los tomates seguro, como tus padres”—, sino en una especie de círculo artístico que acabó construyendo, primero, en su pueblo —“ojo con la creatividad que hay en Águilas”, dice—, y después, a través de las redes sociales.

Precisamente, dos de los amigos que hizo en el ciberespacio —los cantantes y compositores María José Llergo y Juancho Marqués— la animaron a ordenar e intentar publicar los poemas que tenía desperdigados. Y en 2021, poco después de que se publicara su poemario Del mar y la muerte —reeditado, corregido y aumentado, por la editorial Cicely— y cuando estaba ya preparando su ensayo La higuera de las gitanas (Ediciones del Mar, 2022), una revista femenina de tirada nacional la incluyó entre las 50 mujeres que van a cambiar el futuro. Se encoge de hombros cuando se le pregunta por ello, pero se declara absolutamente dispuesta a intentar hacerle honor a semejante título.

El hecho es que, cuando se lo colocaron, su voz ya llevaba un tiempo sonando con fuerza en artículos que iba publicando en distintas revistas y, sobre todo, en las redes, con un discurso tan culto como antiacademicista que señala sin contemplaciones, entre otras cosas, todo lo que le parece antigitanismo y a quienes lo sostienen, sin rehuir nunca peleas que suelen resultar especialmente incómodas para personas que se consideran, a priori, sensibles con las minorías. A Cortés, de hecho, la suelen presentar como escritora y activista. “Creo que la gente no está acostumbrada a escuchar la mirada del pueblo gitano sobre cómo se lo representa. Está acostumbrada a que se lo represente desde la mirada ajena, siempre con un poco de burla o de caricatura, como mínimo. Y, al final, cuando escuchan lo que de verdad pensamos las personas gitanas, lo llaman activismo, pero en realidad es lo mismo que podía haber dicho mi abuela en su cocina hace 20 años. Yo no lo considero activismo, pero entiendo que se perciba así y no me incomoda. De hecho, como a mí me gustaría tanto que alguien dijera todas esas cosas, cuando yo tengo un espacio para hacerlo, voy y las digo”.

Cortés, que hoy tiene 29 años y hace dos dejó la farmacia, ha aprendido a convivir con esa ambivalencia que recorre muchas facetas de su vida, entre ellas, algunas de las más importantes, como la literatura y el feminismo. Habla de ello en La higuera de las gitanas, cuando describe el momento en el que reparó en el abismo que la separaba de las escritoras que admiraba y en las que se miraba: “… todas tenían más dinero que yo y ninguna era gitana. Todas sabían leer y escribir en épocas en las que mi madre no habría podido. Todas habían tenido vidas fascinantes, rodeadas de arte y de viajes, de tiempos de reflexión, de retratos y fotografías y armarios estilosos, mientras la mayoría de sus contemporáneas gitanas no contaban ni en los censos (y, si constaban, eran en los discriminatorios)”. Y, un poco más adelante, reflexiona sobre la gran obra feminista de Virginia Woolf: “Una habitación propia defendió en 1929 que una mujer necesita dinero y una habitación propia para poder escribir, pero 40 años más tarde de la publicación de este manifiesto existían mujeres como la madre de mi abuela, tan lejos de conseguir ser escritoras como de casarse con un príncipe de cuento de hadas. Incapaces de coger entre sus manos Una habitación propia y leerlo siquiera, porque eran analfabetas, porque no habían podido elegirlo. Y yo tenía que digerir esta contradicción sin prender fuego a todos los ejemplares existentes, sin dejar de agradecer las reflexiones necesarias que ofrece el ensayo, sin molestarme con quien lo cite como uno de los cimientos del feminismo”.

En la portada del libro aparece, precisamente, su bisabuela María Josefa Salazar, madre de su abuela Rosa, a la que Cortés alude constantemente para explicarse. La que nació en Albox, provincia de Almería, en una cueva, donde aprendió a leer porque, a pesar de que no podía ir a la escuela, había un señor que iba allí para enseñar a todos los niños gitanos. “Era gitana canastera. De hecho, cuando se sacó el carné del coche, llevaba al lado un cesto con su bebé recién nacido, porque no tenía donde dejarlo. Mi abuela era una mujer muy viva, muy despierta, maldecía todo el rato a la gente que decía cosas racistas… Para mí es más feminista que muchas figuras que me quieren meter por los ojos”, dice Cortés en una cafetería del centro de Águilas.

Y sigue: “Ocurre mucho que la gente no asocia lo gitano con el feminismo porque considera que el propio gitano es por nacimiento ya machista, que lo es hasta que se demuestre lo contrario. Y no se da cuenta de todos los papeles que juega por medio la sociedad y que, cuando ve a un machista payo, no lo compara con el resto de los payos que ha conocido. Existe un prejuicio que sostiene que una mujer gitana inmediatamente va a haber apagado su voz interior, que no va a tener ninguna inquietud y que no le va a interesar lo que el feminismo le pueda decir. Y no es verdad. Pero esa mujer va a quitar la televisión cuando estén hablando de feminismo; no se siente reflejada en las vidas que ahí aparecen, porque el problema que allí ve probablemente es una tontería comparado con los suyos o porque va a escuchar cosas que son insultantes para su identidad. Y ese es el bucle infinito: no quieren que las gitanas formen parte del feminismo porque dan por hecho que ellas mismas no están interesadas, pero ellas no se interesan porque no las incluyen en su discurso. Por eso yo busco ser un poco el puente que le explique a una parte que no lo hace bien y a la otra que preste un poco más de atención”. En todo caso, aunque se consiga esa conexión, sigue existiendo una barrera de lenguaje, continúa: “En ninguna cabeza cabe que, cuando se habla de feminismo, intentando concienciar a la sociedad, utilicen ese lenguaje tan académico, tan pesado, que es que mi abuela quiere también y no te entiende. Y me da pena, porque no es que sean más tontas, es que incluso gente que tiene un montón de estudios tampoco lo entiende…”.

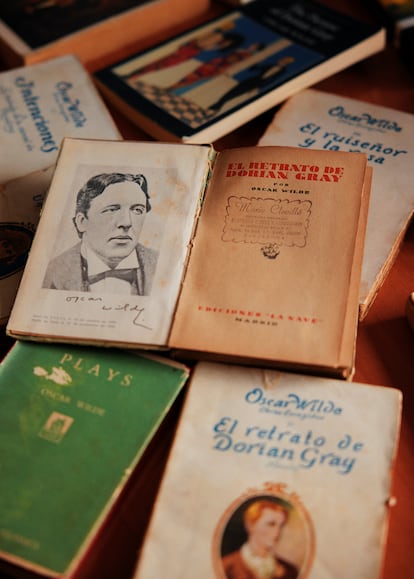

Su vida, su identidad y sus raíces la han colocado ahí como escritora. Lo acepta y lo abraza, explica, pero a veces le gustaría también hablar de otras cosas. Por ejemplo, de todo lo que ha ido desenterrando durante sus investigaciones sobre la Guerra Civil en Águilas: “Mi familia fue parte de la gente que murió y que borraron de los archivos”. Sobre su fascinación por Drácula y su atmósfera o sobre los símbolos poéticos de Sylvia Plath, de quien tomó prestada la imagen de la higuera de los futuros posibles de una mujer: cada higo era una vida posible —una familia, éxito literario, una carrera académica…—, pero todas eran excluyentes entre sí, así que se acaban marchitando por no poder elegir. A Cortés también le gustaría escribir, por ejemplo, sobre la presencia encriptada en las letras de los Smith de los textos de Oscar Wilde, autor del que colecciona ediciones antiguas desde la adolescencia.

Ya se verá. Desde luego, este 2025 ha sido un punto de inflexión: fue una de las escritoras seleccionadas por el Ministerio de Cultura para representar la literatura española en la última Feria del Libro de Bogotá, y ha participado en la presentación en el Festival de Sevilla del documental Serás Farruquito, que se estrenará el año que viene y en el que ha trabajado como asesora creativa. Y también en 2026 prevé publicar en la editorial Altramuz su primera novela, en la que ya está trabajando. Se ha tomado su tiempo para decidirse. “He rechazado un par de propuestas de editoriales grandes porque me exigían, como condición indispensable, que la novela hablara de los gitanos desde una caricatura con la que yo no estoy dispuesta a colaborar”.

Por eso elige muy bien con quién publica, solo lo hace “con gente que le pone el alma a lo que hace” —Altramuz se define como una “editorial social” que trata de mostrar “una visión real de la diversidad”— o directamente se pone ella misma manos a la obra. Hace solo unos meses presentó la primera entrega de un proyecto editorial que ha puesto en marcha a cuatro manos con la fotógrafa jerezana Claudia Ruiz Caro, discípula de Pepe Lamarca. Bautizado como Ardentía, se trata de “un laboratorio flamenco” con el que pretenden generar arte “desde una percepción más justa con la tan castigada identidad del pueblo gitano”. “Este primer libro es una especie de muestrario de lo que queremos contar desde la productora. Tiene una parte literaria, un prefacio que he hecho yo explicando nuestra intención, que es conservar la memoria del pueblo gitano y cómo su cante viene del hecho de que siempre se le prohibió vestir como quería, hablar su idioma, cantar y bailar, se le ha impuesto una religión… Y lo hacemos con una estética victoriana, porque creemos que antes de que lo convirtieran en una caricatura y de que se metiera por medio el evangelismo, hablaba de la muerte, de la sangre… Piensa que los grabados de Gustave Doré sobre los gitanos [españoles, hechos a mediados del siglo XIX] estaban llenos de murciélagos y de todo tipo de simbología gótica”.

Se trata, explicó durante la presentación del libro en Madrid el pasado mes de marzo, de dejar constancia de una mirada desfolclorizada, sin disfraces, del cante gitano, para todos aquellos a los que no les cuadre el discurso hegemónico actual. “Lo que han hecho con el flamenco es cogerlo, descafeinarlo y ponerle un chándal”, resumió Ruiz Caro. El título del libro, El gitano, velo de flor, hace referencia a la capa de levadura que se forma sobre la superficie del vino de Jerez durante su proceso de crianza: “Los vinos se oxidarían sin este poético velo de levadura, lo mismo que se oxida el flamenco cuando lo pretenden desgitanizar. Por más que le pese a la industria”, escribe Cortés en el prefacio.

Cortés no duda en acusar a la industria musical —“Nadie se empeña tanto en descoser el tapiz del cante, baile y toque gitano”— y a los artistas que se apropian, sin reconocer las fuentes de las que beben, de esas raíces. Aunque ella prefiere el concepto expropiación cultural: “Es una idea del historiador Rafael Buhigas y quiere decir que, mientras la apropiación permite a los gitanos seguir siendo gitanos, la expropiación directamente elimina al gitano como sujeto”, explica. Y continúa: “Muchas veces, cuando nos quejamos de todo esto, nos intentan ridiculizar diciendo cosas como: ‘¿Qué pasa? ¿Que ya no vamos a poder ir a un restaurante mexicano porque nos estamos apropiando?’. Eso no es lo que estamos diciendo y cualquiera que lo piense un poquito lo puede entender: si a ti como periodista te roban un artículo y lo cambian un poco de orden, y para ti es un tema muy íntimo, te duele. Imagínate ya si es toda una industria la que hay detrás de que eso se haga”.

La autora asegura que no está dispuesta a dulcificar o rebajar su discurso en busca de empatía, por más que sea precisamente esto lo que busca. Así lo dejó escrito casi al final de su ensayo: “Todas hacemos frente a una higuera y esta es la nuestra. Creo que el camino es visitar las higueras ajenas y trenzar un vínculo de comprensión y memoria entre todas, como los gitanos canasteros trenzan el esparto”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.