Juan Uslé: “Un artista debe saber desenvolverse entre el apego a su realidad y el escape de sus fantasías”

Fue un niño medio asilvestrado que entendió la llamada de la naturaleza para trascenderla en arte. La fuerza de los mares y los ríos palpita en las obras del artista invitado al espacio de EL PAÍS en Arco.

“Yo he tenido mucha suerte…”, dice Juan Uslé (Santander, 1954). Pero cuando le escuchas ir conectando las revelaciones, los acontecimientos, los puntos de fuga, los encuentros, los tumbos, los arraigos, las diatribas, soledades, compañías, meditaciones y la memoria de su viaje a este pintor de profundos trazos y emulsiones, eso que él llama suerte se convierte en otra palabra: talento.

No solo para el arte, también para la vida. No solo para el trabajo, igual para manejarse por el mundo. Lo de la suerte, Uslé, el pintor, lo remarca a cada paso. También Juanín, cuya voz se cuela sin tregua entre el recuerdo del adulto. Entonces aparece aquel chaval que se alzaba a lo más alto de un roble y, en días de viento sur, escuchaba el rumor del aire alterado mientras observaba la magnética ondulación del río Cubas o el tono azul cambiante en turquesa y gris que amamantaba sus sensaciones de niño artista asilvestrado y criado al aire en Cantabria.

Cada vez que alude a un acontecimiento crucial, Juan Uslé no se olvida del azar, de la fortuna, de esa variable que a veces se presenta o no, y en su caso, aparece cuando la necesita. Pero el concepto en sí resulta engañoso, casi una excusa para quien conoce la verdadera razón de sus capacidades. La suerte no existe. Si se da algo parecido, ocurre al hacer cuanto está en tu mano para que se presente. No es un maná, no cae del cielo: es el merecido premio que invoca la voluntad y el ahínco de cada cual.

Y en el caso de Uslé es mucho. Lo dice mientras el río Llerana inunda con la melodía lineal y espumosa de su corriente los alrededores de su estudio en Saro (Cantabria). Ahí, en los Valles Pasiegos, vive parte del año Uslé con su esposa, Victoria Civera, también artista, como su hija, Vicky Uslé. Lo alternan con Nueva York y Valencia en un triángulo de luces cambiantes: la norteña, la mediterránea y la que se abre paso entre los rascacielos al otro lado del Atlántico.

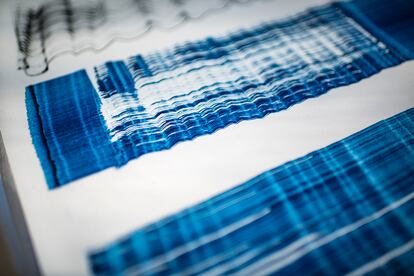

En Saro ha concebido el artista la obra que mostrará en el espacio de EL PAÍS en Arco a partir del 7 de julio. Tiene que ver con esa confluencia líquida que tanto le ha marcado: río y mar fusionados en un pálpito estético y meditativo… “El río para mí es fundamental, es el flujo, la vida, lo necesito. Si lo escuchas ahora es irresistible, la exuberancia con que baja en primavera me resulta un chute en vena. Pero también necesito la fuerza magnética del mar, su llamada a la calma y la profundidad”.

Hubo un tiempo en que el artista se pasaba las tardes por el Puente del Diablo, junto al cabo Mayor, en los alrededores de Santander. “Sentía la llamada del Cantábrico tan fuerte que me apetecía tirarme. Y es que para mí tiene que ver con los líquidos de la placenta. Escucharla es como acudir al psicólogo y al masajista de lo anímico, de lo ignoto, del misterio. Nos traslada al seno de donde venimos, lo veo así”.

Uslé viene de una infancia dura pero feliz, donde aprendió a contentarse con el fuego que combatía la humedad, con ahuyentar los catarros, saborear en días de auténtica fiesta una onza de chocolate Dolca, huevos en ocasiones escogidas y alubias como dieta básica: “Sin chorizo ni tocino, eso vino después, cuando las monjas daban a nuestros padres algún extra por matarles cada año el cerdo”. Las monjas tuvieron su importancia en la infancia de Juanín, cuando de Hazas de Cesto se trasladaron a vivir a Suesa para cuidar el monasterio de las Trinitarias. “Mis padres trabajaban para ellas. Mi padre era muy correoso y a mi madre la mandaban a hacer recados a Santander en la lancha”.

Don Juan y doña Etelvina enseñaron a sus hijos que nada se tiraba. Y en parte de aprovechar esos restos, hoy Juanín es Uslé. Por observación y por mímesis. “Mi padre, aparte de gran trabajador, era un artista. Con el papel de estraza que le sobraba a mi madre de envolver, yo que sé, los filetes que traía a las monjas y un tizón de leña que pillaba de la lumbre, te dibujaba un jilguero o un gorrión. Pero los hacía con actitud, eh, cantando o encogidos de frío”.

También mirando atónito el único libro que había en la casa: “Uno de ovejas, con unas cornamentas extraordinarias”. Ese libro era el resquicio de un sueño truncado: “Mi padre, al parecer, había querido irse de pastor a Estados Unidos. Por entonces emigraban muchos vascos para allá. Pero mi madre le convenció de que no”. Era un hombre soñador y también gran contador de historias. Llenó la cabeza y entretuvo a la familia con incontables leyendas exóticas del norte de África, aprendidas y vividas cuando fue a hacer la mili en Larache. “También eso me ha marcado como pintor. Un artista debe saber desenvolverse entre el apego a su realidad y el escape de sus fantasías”.

En cambio sí cruzaron otro charco, el de la bahía, para irse a Santander. “Un profesor de la escuela, José Antonio se llamaba, convenció a mis padres de que era lo mejor para mí y para mi hermano José”, comenta Uslé. Ya entonces dibujaba y había experimentado su primera gran revelación. Fue una de tantas veces en las que atravesó el espejo, o sea, el torno del convento: “Nos colábamos donde las monjas, que eran de clausura. Basta que a un niño le prohíbas algo para que lo haga. Una vez hasta le quitamos el hábito de la cabeza a la madre Espíritu para ver si tenía pelo, si era una mujer, vaya: aquel fue un pecado muy gordo. Éramos tremendos. Unos diablos, nos decían”.

Pero más allá de eso, Uslé recuerda el día en que se pegó a los barrotes fronterizos entre el mundo y el retiro de las religiosas. “Cuando te hacías un chichón en la cabeza te decían que te pegaras a los hierros para que se te bajara. Un día ahí me quedé medio atrapado y fue cuando lo vi: mi primer cuadro…”. Era un lienzo negro, dice: “Una monja sin pelo, con una cruz roja, el corazón en la mano y los ojos que no se apartaban de mí. Yo no había visto nunca nada parecido. Un cuadro… La monja me miraba y yo, muerto de miedo, me movía y ella me seguía mirando, me iba mirando, hasta que salí corriendo. Desde entonces, llevo la sensación de que en una pintura habitan los ojos del artista. Debía de tener seis años”.

Él insiste en que aquella tarde tuvo suerte. Suerte de quedarse atrapado, suerte de que aquella imagen pavorosa lo persiguiera hasta hoy. Por eso también aprendió que las pesadillas muchas veces son la llave hacia los sueños cumplidos. Aunque, para él, aquel delirio resultaba imposible. A lo más que podían llegar dos niños pobres como él y su hermano, con inteligencias ejercitadas en el hábito salvaje de la supervivencia y una curiosidad sin barreras, era a estudiar Magisterio. Se matricularon ambos, en el caso de Juan, tras haber sacado el bachillerato con notas excelentes y libros de prestado, compartidos por turnos en casa.

Pero en ese trance también apareció la buena estrella, esta vez encarnada en un nombre: Miguel Massip, profesor de dibujo. No fue el primero en darse cuenta. Ya otros docentes habían insistido en el bachillerato a sus padres. “Para que estudiara Bellas Artes… Pero no podía, ¿cómo pagarlo?”. Massip, que era insistente y tenía carácter, le dijo la primera vez que le encargó un dibujo: “Pero ¿tú eres tonto, chaval? ¿Qué haces aquí?”. Juanín iba para Juan ya, pero no para Uslé todavía y le dijo que no, que sus padres se negarían. “Bellas Artes, además, con la mala fama de ser artista, igual a muerto de hambre, pendenciero, imposible. Más cuando mis notas y las de mi hermano en Magisterio daban para un acceso directo y acabar el grado con trabajo”. Pero Massip le ofreció trasladarse a Valencia, trabajar en el taller ebanista de su padre y mantenerse así.

El muchacho se fue convenciendo. Aunque sobrevivir era una prueba que debía superar antes de largarse definitivamente a Valencia. “Me fui a trabajar un verano a Suiza con mi amigo Jaime Giménez de Haro…”. Otra vez la suerte, según él. La que va acompañada de un correspondiente deslome y curros en lo que iba surgiendo: construcción, una pastelería donde le daban bocadillos gratis, “fíjate qué suerte”, limpieza en las oficinas de la ONU, “donde se nos pegaban a las manos blocs y lápices para dibujar o nos fumábamos un puro en la oficina de algún gerifalte, mucha, mucha suerte… Allí fue la primera vez que vi un bacon o un giacometti”. Ahorró. Y al volver a casa de sus padres sacó del petate el rédito de su esfuerzo: “41.000 pelas… Las dejé encima de la mesa y no dije nada. Era mi declaración de intenciones. La prueba de que, si me largaba a Valencia, podría buscarme la vida”.

Marchó, entonces. De la sombra a la luz. “En Valencia se me quita la primera gran nube de plomo y se abre el cielo, de ir siempre en Santander con el chubasquero a andar por la calle en camiseta. Veías la piel de la gente, la sensualidad. Yo siempre he sido muy tímido, somos un poco abruptos los del norte, vamos tapados, y eso a mí me abrió, me volví loco, me convertí en una bomba explosiva… Hoy soy una bomba húmeda”. Y qué chiripa, además, qué chorra, como llaman en Cantabria a la buena suerte… “Encontré a Vicky, bueno, nos encontramos a través de lo que hacíamos. Yo me paraba siempre delante de su obra sin saber que era suya y a ella le ocurría igual”.

Desde entonces no se han separado. Se mudaron a una casa en la que Uslé —sí, ya entonces empezaba a ser Uslé— pintó alguna pared de negro para experimentar con otro de sus medios expresivos, la fotografía. “De ahí creo que viene mi serie Soñé que revelaba: “Tiene que ver con los sueños y con la falta de atrevimiento a decirlos, con ese nitrato de plata que va apareciendo, ese proceso de solarización, que me lleva también al niño necesitado de refugio, encerrado con perros y gatos, que escuchaba el viento y cómo el roble se cimbreaba, y que observaba el río Cubas y el azul en metamorfosis”. Tiene que ver con un misticismo en movimiento, el que le lleva a buscar el ritmo de cada brochazo sintiendo el pulso, desde que una vez le hicieron un electrocardiograma y al diagnóstico médico aplicó su visión artística sobre los signos del papel… “La aspiración es navegar por dentro, fundirte con lo que eres. Las telas me las preparo mucho, me gusta que tengan ese punto de absorción en que, todo lo que hagas, quede”.

Incluso el dolor, en su caso. “Como una vez que me martirizó un pinzamiento en la quinta vértebra. Era un suplicio agudo, como llevar un puñal clavado, me ayudaron a superarlo el shiatsu y la marihuana. El dolor se transformaba en placer, pero no así de drástico, más bien, se acercaba al placer: lo bueno era el proceso de aprendizaje, yo entendía todo el camino, la corriente. Lo visualizaba en ríos coloreados con sus ramificaciones, los nervios del dolor”.

Esa capacidad de fusión física con revelación de espíritu la ha buscado Uslé en la naturaleza. Perdiéndose en lugares abruptos de Cantabria, construyéndose refugios entre los parajes del río Miera o Valderredible y también, aunque pueda parecer paradójico, en Nueva York, donde aterrizó con una beca Fulbright en 1987. “Allí llegué y me encontré, supe que no era nadie, yo era cero, quería vivir mi experiencia vital en soledad, desentrañarla y conocerme”. Allí apenas veía a gente, aunque trabó contacto con otros artistas españoles que recalaron por allá: Juan Ugalde, Patricia Gadea, Francesco Pistolesi, Bellotti, Armenter, Moix, Muntadas, Miquel Barceló, Txomin Badiola, Pello Irazu o Francisco Leiro.

También trabó amistad con Nemo. Otro alter ego. Otro motor de su obra. “Aun siendo nadie, representa una asociación de cosas inconscientes. Dirige una nave, pero no sé si es un capitán con autoridad sobre otros. Un cuadro sugerido por Nemo es inmersión y la posibilidad de viajar a tu bola”. Hurgando dentro, hacia la necesidad de aislamiento o al territorio del trauma, como el que Uslé —o mejor Juanín— vivió con el naufragio del Elorrio en Langre y que forma parte de su exitosa serie sobre el río Cubas: 21 muertos cerca de su casa, del que hoy ha recuperado vestigios que guarda en su estudio. “Salió en todos los periódicos y fue la primera vez que guardo recuerdo de ver fotografías impresas en papel”.

Todo ese trayecto, el del niño que no paraba de captar señales, el del joven rompedor, el del artista ya consagrado en el mundo desde que participa en la Documenta de Kassel en 1992, lo resume Uslé ahora, en la época en que ya empieza a hacer cuentas, con un anhelo: “Mi compromiso es pintar un par de cuadros importantes. Tengo fe en eso. No miro para atrás porque quien mira para atrás es un conformista. O pierde el tiempo. Tampoco tenemos tanto tiempo, ni nos sobra. Debemos ser honestos y sentir la posibilidad de que podemos hacer algo que merezca la pena. Nada que ver con la revolución juvenil, sino con una utopía que se dirige a mí y no al contrario”.

Ha calmado el ímpetu sin que eso suponga que no mantiene la autoexigencia intacta. Lo prueban las gotas de pintura sobre el suelo de su taller en Saro, los botes y los pinceles amontonados. Ya no destruye apenas cuadros. Intenta salvarlos para que le cojan desprevenido. Alguna vez, cuenta en su libro Juan Uslé. Pasos y palabras (La Fábrica), ha indultado obras que al día siguiente le sorprendían y ha aniquilado otras que le salieron perfectas pero le dejaban frío. Ya, no. “Antes lo hacía más: no me escuchaba, no respetaba las reglas ni me conocía tanto”.

Pero, eso sí, cada cuadro debe resistir la prueba de las tres miradas: “Una más lejana, donde aquello que has hecho configura una imagen abstracta o figurativa. Otra mediana, donde los espacios empiezan a moverse, y la última, de cerca, para meterte en la piel de la pintura y analizar su sintaxis”. El lenguaje de una abstracción como la suya: “Contaminada”, dice. “No es un juego de elementos geométricos vinculados, no tiene que ver con la utopía modernista pero sí con la capacidad de sugerir, hacer pensar, ahondar, sentir. La abstracción es una membrana porosa para mí, en permanente dialéctica y conflicto, empapada de vida, de cultura y de naturaleza. Es algo, como la figuración, que no existe en términos absolutos, pero que debe propiciar experiencias basadas en las tres t: que te transforman, te transportan y te trastornan”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.