En movimiento perpetuo

Los inmigrantes representan el 3,4% de la población mundial. Su interacción con los integrantes de las sociedades de acogida se rige por un entramado de sentimientos

LA MIGRACIÓN es tan antigua como la humanidad misma: es un aspecto esencial de la condición humana. Ha quedado inscrita en cada una de nuestras células a partir del momento de la concepción en que el espermatozoide inicia su movimiento migratorio al encuentro del óvulo materno. De hecho, en todas las culturas abundan los mitos sobre ella. Los psicoanalistas Rebeca y León Grinberg proponen que el de la torre de Babel —cuya construcción tenía como objetivo alcanzar el paraíso— puede servir de analogía para describir las experiencias de los inmigrantes que, al llegar al nuevo mundo, totalmente distinto del que venían, han de enfrentarse a una serie de obstáculos para integrarse: la confusión de lenguas, las nuevas costumbres, las conductas distintas y su falta de habilidad para comunicarse con otros o consigo mismos. La migración, entendida como metáfora del desarrollo humano, es un proceso que quizá nunca termina realmente. Vivimos en movimiento perpetuo, propulsados por las circunstancias, pero también por fuerzas dinámicas de nuestro interior. Cada vez que cambiamos de lugar, nuestra perspectiva y nuestra identidad sufren una sacudida.

Hay ocasiones en que obedece a una necesidad de cambio. En otras, se trata de un acto brutal de supervivencia. Estas migraciones forzadas se han convertido en la tragedia de nuestros tiempos. Cada día somos testigos de las historias de deportación de miles de detenidos y de sentenciados a trabajos forzados en condiciones inhumanas, de exiliados vagando por el planeta. La Organización Internacional para las Migraciones afirma que hay 260 millones de personas migrantes —el 3,4% de la población mundial— y cerca de 25,4 millones de refugiados, más de la mitad de los cuales tienen menos de 18 años.

¿Qué lleva a una persona a dejar su país? Quienes eligen emigrar por oportunidades de trabajo, de estudio, por descubrir lo desconocido, lo prohibido o lo idealizado, y con la seguridad de poder regresar, poco tienen que ver con los exiliados, refugiados, personas desplazadas o deportadas, para quienes la partida es asunto de vida o muerte y la posibilidad de retorno no existe por razones ideológicas, políticas o religiosas. “El exilio interior, el exilio exterior y la yuxtaposición de ambos son una cosa terrible, una herida que no sana entre el ser humano y su lugar de origen”, escribió Edward Said, prestigioso analista y experto en poscolonialismo. La lengua materna, cargada de recuerdos de experiencias y emociones de la infancia, adquiere un significado muy singular.

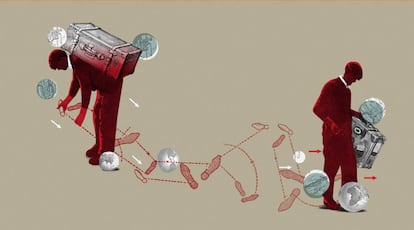

La migración es un cambio catastrófico para los que parten y para los que se quedan. Es una experiencia que provoca estados de fragmentación psíquica, y la integración no siempre es posible, ya que el inmigrante en crisis puede ser víctima de aflicciones físicas y mentales. El sentimiento de duelo —equivalente al de la muerte de un ser querido— alcanza proporciones traumáticas como resultado de la acumulación de los sucesos que motivaron la partida, o su consecuencia. A pesar de que con frecuencia se desliga de sus sentimientos para protegerse del dolor, el exiliado carga una mezcla de ansiedades, tristeza, nostalgia, por un lado, y altas expectativas, esperanza, por el otro.

El exiliado carga con una mezcla de ansiedades, tristeza y nostalgia, por un lado, y altas expectativas y esperanza, por el otro

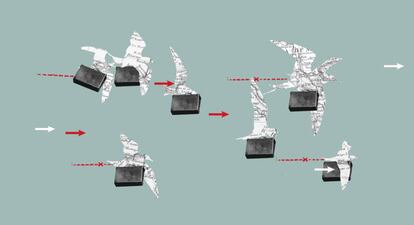

Las reacciones en el país de acogida juegan un papel esencial en la adaptación. La comunidad siente el impacto de su llegada y su incorporación a la vida comunitaria plantea retos de convivencia. Nunca faltan quienes los perciben como intrusos: “Nos roban el trabajo”, dicen. A veces la hostilidad es sutil, porque la sociedad de acogida no establece comunicación con ellos y porque se acentúa la idea de que es imposible entenderse. “Cuando una lengua lo expulsa a uno”, dice el psicoanalista Charles Melman, “cuando le advierte a uno que no está legitimado para habitarla, le significa que su lugar no existe y que al mismo tiempo no está ni muerto ni vivo”. En casos extremos, se pueden desencadenar reacciones xenófobas cargadas de hostilidad, aunque el inmigrante se comporte de manera razonable. “El extranjero viene a iluminar nuestro punto más oscuro”, apunta el escritor Claudio Magris.

¿Cómo puede el inmigrante encontrar su lugar en la comunidad? Uno de los efectos iniciales de la llegada es la soledad. Todo inmigrante la padece en diferentes grados, ya que deja de ser parte del mundo que quedó atrás, pero no ha pasado a formar parte del nuevo mundo. La sensación de pertenencia es un requisito para estabilizar la identidad. Para poder integrarse, el inmigrante debe dejar a un lado parte de su individualidad, por lo menos temporalmente. No obstante, debemos tener en cuenta que hay diferencias culturales fundamentales entre los nativos del país y los extranjeros, y que la dificultad de confrontarlas promueve la intolerancia. El filósofo Slavoj Žižek sugiere que el abordaje humanitario que aspira a que todos seamos iguales aumenta la tensión, y propone como solución obvia el respeto mutuo de las diferencias. Pero eso no es fácil de lograr. La única opción es esforzarnos por asegurar su supervivencia digna.

¿Qué nos dice sobre nosotros la obsesión acerca de la amenaza de los exiliados? Según la psicoanalista Julia Kristeva, “el extranjero está en nosotros”, y, cuando combatimos, luchamos contra este impropio de nuestro propio inconsciente. Freud nos enseña a detectar la extranjería en nosotros: es quizá la única manera de no perseguirla afuera. “La clave no es tanto reconocernos en el extranjero, sino reconocer al extranjero en nosotros mismos”, afirma Žižek.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.