Margaret Atwood: “A las mujeres mayores solo nos permiten ser dos cosas: sabias ancianas o viejas brujas malvadas”

La escritora, que publica sus esperadas memorias, reflexiona en una entrevista en Toronto sobre Trump, la vigencia de ‘El cuento de la criada’, la literatura canadiense o el final de la vida

Es hora punta en este ajetreado café del centro de Toronto, pero nadie parece reparar en la presencia de Margaret Atwood, la escritora más famosa de Canadá y una de las más célebres del mundo. Menuda, vestida de oscuro y tocada por un sombrero que tapa su blanca cabellera rizada, Atwood, de 85 años, cruza el local inadvertida y, en uno de esos soleados días en los que el otoño canadiense enseña tímidamente los dientes del invierno, escoge la terraza para hablar con un hilo de voz grave y su acostumbrada ironía de sus esperadísimas memorias.

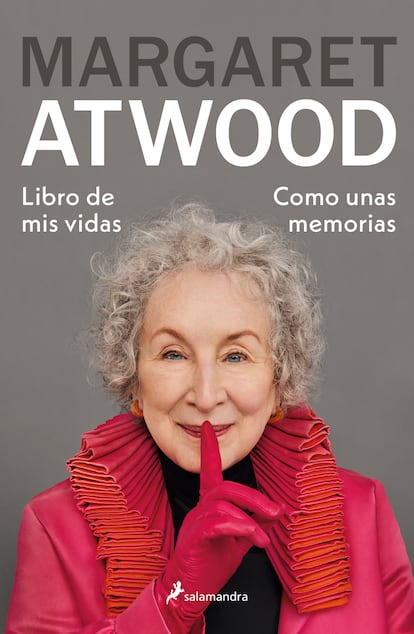

No le veía el sentido a escribirlas (“¿Quién quiere leer la historia de alguien sentado delante de un escritorio peleándose con un folio en blanco?“, se pregunta en el libro; ”Para morirse de aburrimiento”, remata), pero finalmente lo hizo. Y las ha titulado El libro de las vidas (Salamandra), porque son exactamente eso: el recuento nada aburrido, generoso y bienhumorado de las existencias que le tocaron en suerte a alguien siempre dispuesto a restarse importancia: de la infancia silvestre a la juventud errante; del despertar como la poeta que acaba de ser galardonada con el Premio Internacional Joan Margarit a la consagración de la novelista; y de la madurez como la autora profética de El cuento de la criada a los años de la viudedad tras la muerte en 2019 de su segundo marido, Graeme Gibson, compañero de casi toda una vida y padre de su hija.

El libro, de casi 700 páginas, es también el relato de un tiempo perdido: la historia de la generación de la posguerra y de la evolución de las costumbres en la segunda mitad del siglo XX, de los triunfos y tribulaciones del feminismo y de esas letras canadienses que emergieron, gracias a ella y a sus coetáneos, a la sombra hegemónica de Estados Unidos. De ellas, el tópico suele decir que Atwood −“Peggy, para los amigos”, matiza− es su gran dama.

Pregunta. En el libro reflexiona sobre su fama, pero, visto lo visto, no parece tanto problema.

Respuesta. Es porque tengo un editor que siempre me pregunta: ¿Y en aquella época ya eras famosa? ¿Y después?…

P. ¿Cuándo se hizo famosa?

R. Depende de la definición que escojamos… Esto es Canadá. La gente suele ocuparse de lo suyo. Me reconocen mucho en los aeropuertos. Ahí sí caigo en lo que yo llamo “la emboscada del selfi”.

P. Tras leer el libro, se diría que ha tenido una buena vida.

R. Fue suerte. Me tocó un momento afortunado de la historia. Gran parte de lo que define una vida es su tiempo y su lugar.

P. El libro se lee a ratos como una especie de El mundo de ayer, de Stefan Zweig...

R. El mundo de antes-de-antes-de-antes-de-ayer, en todo caso [Risas]. Soy de las pocas personas con vida que recuerda aquellos años.

P. Escribe sobre un tiempo en el que “no había suficiente de nada”. Ahora más bien hay demasiado de todo. ¿Extraña esos años?

R. Lo que uno extraña es ser más joven.

P. ¿Es nostálgica?

R. En absoluto. Cuando uno es joven cree que vive una existencia superior. Luego aprende que tener entre 20 y 30 años es un infierno.

P. ¿Por qué en su libro emplea 400 páginas en sus primeros 40 años y 200 en los segundos?

R. ¡Porque las cosas se vuelven menos interesantes cuando envejeces!

P. ¿Hay también placeres en ese trabajo de envejecer?

R. Que no tienes que preocuparte demasiado por el futuro. ¡Ya sabes a dónde lleva! Eso te da más libertad para decir lo que piensas, aunque siempre tuve esa libertad. Me he mantenido como escritora por cuenta propia desde 1971.

P. Dado que hay demasiado de todo… ¿es optimista sobre el futuro de la humanidad?

R. Se avecinan tiempos difíciles por varias razones: la bomba de tiempo demográfica, la degradación ambiental, el gran deshielo y el calentamiento global (que no son buenas noticias para España). También, la posibilidad de que alguien de gatillo fácil apriete el botón nuclear.

P. Usted recuerda cuando eso estuvo cerca de pasar…

R. Durante la crisis de los misiles [de Cuba, en 1962] estudiaba en Harvard literatura victoriana. Pensábamos que volaríamos por los aires mientras discutíamos la poesía de Tennyson.

P. En el libro va de una casa a la siguiente. ¿Ha contado en cuántas ha vivido?

R. No. En el de ahora llevo desde 1985. Se la compramos a una secta. Antes, vivimos en una que decían que habitaba un fantasma…

P. ¿Lo vio?

R. No. Al parecer, era una mujer con un vestido azul cuya historia tenía que ver con la pérdida de un bebé. Tratamos de rastrear en los archivos, pero no encontramos nada. Cuando éramos jóvenes no éramos suficientes para cubrir las necesidades del baby boom. Así que era mucho más fácil encontrar trabajo. Por eso fuimos tan afortunados los hijos de la Gran Depresión. Luego llegó la explosión demográfica. Soy pre-hippie…

P. Pero probó el LSD.

R. Sí, me pareció aburrido.

P. ¿Y la ayahuasca? En el libro cuenta que un amigo le invitó recientemente a pasar por ese trago…

R. No, y eso que insistió mucho. Lo de vomitar no va conmigo.

P. Al principio de su autobiografía argumenta que todo escritor lleva una doble vida.

R. La real, y la escrita… Es así, también para usted.

P. Los corresponsales en Estados Unidos solo llevamos la que nos deja Trump.

R. Le diré algo que no se espera. Por edad, podría haber sido niñera de Trump. Yo con 13 años, él con siete.

P. Tal vez podría haber contribuido a mejorar el mundo.

R. Seguramente, habría bastado con compartir con él ciertas lecturas...

P. ¿Escribir unas memorias es una manera de reservarse la última palabra?

R. Nunca se tiene la última palabra. Ya debería saberlo. ¿O acaso no lee las cartas al director?

P. Estaba pensando en la escritora canadiense Alice Munro, y el escándalo, que recuerda en su libro y que estalló una vez murió Munro, cuando se supo que su marido era un pedófilo que agredió a la hija de ella, y que esta miró a otro lado. ¿Cree que si Munro hubiera escrito su autobiografía habría logrado justificarse?

R. No pudo. Le diagnosticaron demencia mucho antes de lo que la gente cree, tal vez en 2005. Nadie lo supo hasta que se hizo muy evidente. Así que después de la muerte de Gerry [Fremlin, el marido], nos dimos cuenta de que lo había estado encubriendo. Cuando le dieron el Nobel [en 2013], ya no sabía ni quién era.

P. ¿Ha renunciado usted a la idea de ganar el Nobel?

R. Nunca la tuve. Supongo que he sido una candidata demasiado controvertida, y luego me pasé de mayor: 80 años es probablemente el límite para ganarlo.

P. ¿Le molesta que se plantee ese premio como eso que los supuestos favoritos pierden cada año?

R. No pierdes un premio literario. Los premios son para quienes los otorgan, no para quienes los reciben.

P. Hace 40 años que publicó El cuento de la criada, y en el Washington de Trump los manifestantes se disfrazan de Gilead, el mundo distópico y opresivo para las mujeres que usted imaginó…

R. Cuando poco después de la caída del Muro de Berlín y estrenamos la película en la parte oriental, la gente nos decía: “Vivir aquí era exactamente así”. La vigilancia es lo que define los regímenes totalitarios. Y esas armas de control de la población han mejorado muchísimo en estos cuarenta años. ¿Puede pasar eso en Estados Unidos? Creo que no, y estoy tentada de añadir “todavía”. Trump y los suyos no están tan bien organizados. Y, de nuevo, dudo de si agregar “aún”.

P. En sus memorias deja claro que no buscó inspiración para El cuento de la criada más allá del Telón de Acero, sino en Estados Unidos…

R. Así es: en el puritanismo del siglo XVII. Todas las dictaduras que conocemos tienen un líder supremo. ¿Por qué Gilead no? Porque es una sociedad regida por la religión y la iglesia…

P. Hay quien en Washington quiere resucitar esos ideales sobre los que se fundó Estados Unidos y que, dicen, deben seguir rigiendo sus destinos.

R. El nacionalismo cristiano es una contradicción. Se supone que el cristianismo es una religión universal. Es peor cuando le añaden el adjetivo de “blanco”. Gran parte de los cristianos están en África.

P. ¿Cómo ve el resurgir de los valores tradicionales que defendía alguien como el activista MAGA asesinado Charlie Kirk y que defienden sus jóvenes seguidores? La familia tradicional, la superioridad de Occidente, la procreación como destino de la mujer…

R. En su origen, el cristianismo emancipó a las mujeres, que se contaron entre sus primeras seguidoras. Espero que los nacionalistas cristianos recuerden la razón por la que los Padres Fundadores separaron iglesia y Estado, una separación que ahora quieren deshacer. Sabían lo que las guerras entre facciones del cristianismo habían provocado en la Europa de la que huyeron.

P. En el libro, define un terreno intermedio entre la distopía y la utopía: la "ustopía". Será deformación profesional, pero desde Estados Unidos parece inevitable leer la palabra como US-topía, una utopía estadounidense. La define como “un período de caos que ha permitido hacerse con el poder a una administración fuerte y capaz de asumir el mando”. ¿Pensaba en Trump?

R. Desde luego, le gustaría lograrlo. Trabaja con denuedo para eliminar fundamentos democráticos como la separación de poderes. Y mucha gente está obedeciendo por adelantado. Me recuerda a aquellos juicios espectáculo de los cuarenta en la URSS, en los que los acusados ni siquiera sabían de qué los acusaban y ya se declaraban culpables.

P. ¿Le gustó el final de la serie El cuento de la criada?

R. Dejémoslo en que aún no he tenido tiempo de verlo. En realidad, no quiero decir nada al respecto.

P. ¿Siempre estuvo claro que no tendría control sobre hacia dónde iría la historia?

R. Ninguna productora le daría el poder de veto a un escritor. Estarían locos si lo hicieran. Firmé un contrato en los años 80 que incluía los derechos televisivos, pero entonces nadie creía que un libro así pudiera convertirse en una serie. Tuvo que venir el streaming, y la posibilidad de contar historias de más de 100 minutos. Empezaron a inventar por su cuenta a partir de la segunda temporada. Al menos, siguieron una regla que me impongo al escribir: no incluir en la trama nada que no haya pasado en algún momento de la historia de la humanidad.

P. Hablando de cosas que no habían pasado antes. ¿Cómo ha vivido los ataques de Trump a Canadá? ¿Despertaron en usted un nacionalismo dormido?

R. No. Ya pasé por esto antes. A finales de los sesenta y de los ochenta, cuando peleamos por no ser tan dependientes de Estados Unidos. En los sesenta, queríamos establecer las instituciones básicas culturales; no existían. Cuando un editor me dijo que necesitaba un agente, yo no tenía ni idea de qué era eso… Ahora es más fuerte el rechazo a Trump, pero en lo básico, la relación es la misma. Nos separa uno de esos espejos de comisaría: nosotros podemos verlos a ellos, pero ellos a nosotros, no.

P. ¿Boicotea los productos estadounidenses?

R. Todos hemos empezado a leer las etiquetas, pero no lo llamaría boicot, sino tomar decisiones informadas.

P. La escritora canadiense Louise Penny decidió no promocionar su libro en Estados Unidos. ¿Hará usted lo mismo?

R. Solo iré a dos ciudades, pero porque soy demasiado mayor para embarcarme en una de esas giras de antes. Los canadienses tienen muchos amigos y parientes ahí abajo, pero han dejado de viajar a Estados Unidos. La gente tiene miedo de que la paren en la frontera.

P. ¿Está de acuerdo con esa derecha que celebra la muerte de lo woke?

R. Me parece que está bastante muerto, sí. Si hablamos de la cancelación automática en redes sociales, pasa menos; la gente se hartó. Para alguien de mi generación, que es la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nunca fue buena idea hacer como la Reina de Corazones de Alicia en el país de las maravillas, dictar veredicto primero y juzgar después. Si estudias la historia de la brujería, es igual. Primero las juzgaban y luego ellas tenían que probar que no lo eran.

P. De sí misma dice que siempre la consideraron un poco bruja… ¿Aún le pasa, ahora que es una venerable leyenda de las letras universales?

R. Ahora soy la Bruja Buena de El mago de Oz. A las mujeres mayores solo nos permiten ser dos cosas: sabias ancianas o viejas brujas malvadas. A veces, ambas a la vez…

P. En sus memorias cuenta anécdotas como la de un pretendiente que la acosaba, que hoy serían tomadas de otro modo. ¿Cree en mirar el pasado con los ojos del presente?

R. Es inevitable. Lo que no podemos hacer es mirar el pasado con los ojos de una persona mucho más joven que tú. Puedes escucharlos, pero solo para intuir lo que están pensando, del mismo modo que ellos solo pueden intuir cómo piensas tú.

P. Como esa feminista a la que llamaron mala feminista por defender a Stephen Galloway, profesor canadiense acusado de acoso sexual... ¿diría que el movimiento está ahora especialmente enfrentado? Pienso en la disputa en torno a las mujeres trans…

R. Todos los movimientos de la historia tuvieron luchas internas de poder, desde el cristianismo a los bolcheviques. El feminismo no es distinto. Ha tenido sus altibajos desde que la Revolución Francesa prefirió que su eslogan no fuera “Libertad, Igualdad, Fraternidad… y Sororidad” [risas].

P. ¿En qué momento dejaron de considerarla una escritora para mujeres?

R. Cuando empecé, no se publicaban novelas en Canadá, era muy caro, así que la poesía era el vehículo principal de expresión. Más que hombres o mujeres, éramos escritores canadienses. Creamos un tejido editorial, y la novela tomó protagonismo. Llegó la segunda ola del feminismo y ahí empezaron las diferencias. Yo tenía que decir a los editores de periódicos que no solo me mandaran libros de mujeres, y había hombres que no querían escribir sobre ellos por temor a ser considerados misóginos. En los ochenta vivimos una reacción contra el feminismo de los setenta. Los noventa fueron un tiempo de anarquía, y el feminismo, veneno para vender libros. Ya en el siglo XXI llegaron la tercera y la cuarta olas. Ahora mismo, no creo que sea un buen momento para las escritoras feministas, porque la gente se hartó del MeToo. Es lo de siempre: el péndulo de la historia. Lo mejor está en el centro, pero también lo más difícil: te atacan desde ambos extremos.

P. Nunca quiso convertir en literatura la muerte de su marido. Aquejado de demencia, murió de una neumonía en la habitación de un hotel en Londres, donde usted estaba presentando su última novela, Los testamentos. Esas circunstancias bien le podrían haber servido para una valiosa aportación al género de los libros sobre el duelo… ¿Le costó escribir en estas memorias sobre aquello?

R. No, porque no era la primera vez. Hice un nuevo prólogo para la reedición de su librito sobre pájaros, y escribí un panfleto sobre nuestra vida compartida en torno al avistamiento de aves para una fundación que montamos. De eso van también las memorias, de las muchas cosas de la vida que no queda otra que asumir.

P. ¿Y mantiene esa afición sin él?

R. Claro. Ahora estamos construyendo un centro en un lugar llamado Pele Island. Nos reunimos allí cada primavera para asistir a la migración de las aves.

P. ¿Se considera más novelista que poeta o solo una escritora?

R. No diría solo. Diría también. Si prefiriera una cosa a la otra, me dedicaría solo a esa cosa.

P. ¿Cabe esperar que escriba de nuevo una novela?

R. No pienso decírselo. Nunca enseño nada a nadie hasta que no está terminado.

P. Al final de Libro de mis vidas, no se muestra muy preocupada con la idea de morir.

R. ¿Tengo otra opción?

P. Nadie la tiene, pero se ve que a algunos nos aterra más que a otras…

R. La muerte le da miedo a la gente de su edad. Un artista alemán hizo un proyecto de fotos en cementerios y entrevistas a escritores sobre la muerte. Me contó que los jóvenes no tenían inconveniente en participar. Tampoco los más mayores. Eran los que estaban en medio los que no querían. A mí no me entusiasma la perspectiva, pero ya me he hecho a la idea.

‘Libro de mis vidas. Como unas memorias’ (Salamandra) está traducido por Irene Oliva Luque, Ana Mata Buill, Francisco Ramos, Antonio Padilla y Raquel Lanseros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.