Desenfocados

El exilio distorsiona el trato con el mundo

El exilio al principio no es nada más que unas cuantas maletas, luego se transforma en una condición y, muchas veces, en una condena. No hay exilio, lo que existen son los exilios, cada uno distinto. Están todos ellos atados por un par de hilos invisibles: el del desgarro y, también, el de la perplejidad. Las circunstancias te arrancan de un mundo y te llevan a otro, que no terminas de entender, que nunca entenderás del todo. Así que el exiliado no tiene otra que emprender la tarea de coser los trozos partidos que lleva consigo, de aprender una nueva lengua (aunque sea la misma), de hacerse a otro paisaje y a otra gente. Luego siempre hay un agujero por el que se conectan las nuevas experiencias con lo que se vivió anteriormente y no siempre se comprende el sentido de las cosas. Así que hace falta buscar el cada vez más pálido reflejo de lo que alguna vez se fue para intentar saber qué es lo que uno es, en qué se ha ido transformando.

Pero eso no es siempre fácil y, en realidad, de eso trata el exilio. De reinventarse. La aventura de ser otro puede convertirse en un fracaso. O, tal vez, se tiene éxito a la hora de conquistar un nuevo rostro. La ambigüedad empieza a ser la característica del nuevo territorio que se habita: nunca se sabe muy bien de qué lado quedas. Y es que nunca se conoce a fondo lo que está sucediendo porque la continuidad se rompió un día y lo que se percibe, de aquí y de allí, siempre tiene un punto de artificio.

El exiliado sabe que formó parte de una corriente hasta que se produjo la grieta que lo cambió todo y lo sacó fuera

En el mundo al que se llega las cosas se ven mientras se las nombra y eso establece siempre una trágica distancia. Pueden llegar a ser nuestras pero porque han sido ajenas. El exiliado sabe que formó parte de una corriente hasta que se produjo la grieta que lo cambió todo y lo sacó fuera, rumbo a lo desconocido. Es verdad que antes, cuando fluía, ignoraba lo que le esperaba, pero estaba dentro, como ajustado a su tiempo, y ahora sabe que está fuera, desajustado, y es así como ha de empezar a vivir. En el límite, todos somos de alguna forma exiliados. Un día nos expulsaron de la vida verdadera y ahora la estamos buscando.

La idea de ruptura y de desgarro. La de perplejidad ante un nuevo mundo que se desconoce. El peso de las alforjas, de lo que se lleva dentro, y la obligación de reinventarse. La complicación de reconocerse, ¿quién soy, el de antes o el de ahora?, y de establecer las referencias con qué mirarse. De todo eso va la experiencia del exilio. Cambian las coordenadas espaciales y eso provoca otra manera de tratar el tiempo.

Primera estación: los exilados de 1848, en Ginebra

Quizá todas estas consideraciones resulten muy abstractas, pero alrededor de ellas se articula la vida de quienes un día se ven obligados a abandonar el mundo donde vivían y tienen que trasladarse, y adaptarse, a uno distinto. Y seguir adelante. Para entenderlo igual sea bueno dar un inmenso salto temporal. Hacia otra realidad, otras circunstancias, otros personajes, otra atmósfera histórica, otras preocupaciones. Lo que se mantiene es la ruptura: toda esa gente que se ve obligada a salir de la ciudad en la que vivía e instalarse en otra.

Es el año 1848 y en distintos lugares de Europa ha estallado la revolución. Y ha sido derrotada. París ha quedado sometida a una estrecha vigilancia policial. Los rebeldes en Roma han fracasado bajo el fuego de los franceses. En Prusia, el hermano del rey consiguió sofocar el estallido de Baden. También en Budapest la iniciativa ha quedado en nada, y los rusos han conseguido ahí engañar a quienes movilizaban los hilos. El viejo régimen ha resistido los embates.

Ginebra se llenó entonces de exiliados. Uno de ellos fue el escritor ruso Aleksandr Herzen, que recogió en ‘El pensamiento y las ideas’, una suerte de memorias un tanto particulares, sus impresiones de lo que sucedió entonces. “Con todo, todavía hoy debo decir que los exilios emprendidos sin un objetivo preciso y más bien como consecuencia de la victoria de una fuerza opositora cortocircuitan el desarrollo de los hombres y los apartan de toda actividad viva para empujarlos al reino de la fantasía”, escribió sobre aquellos días en que los refugiados iban en Ginebra del Hotel des Bergues al Café de la Poste. “Salidos de la patria con la rabia en el pecho y la permanente convicción del regreso inmediato, los exiliados no avanzan, sino que vuelven al pasado una y otra vez; la esperanza concebida en el regreso les impide asentar las ideas y emprender una obra duradera; la irritación y las encendidas disputas entre ellos les impiden escapar de un reducido número de cuestiones por resolver, ideas y recuerdos, que conforman un duro yugo que los aherroja”.

Herzen se refería a los exiliados del año 1848 y 1849, pero sus palabras sirven perfectamente para describir lo que ocurría con los españoles que salieron al final de la guerra y que se reunían en los de cafés de las distintas ciudades en las que pretendían probar fortuna para salir adelante. Herzen observa que los que creían que no había ya nada que hacer en Europa en 1848 se fueron a América. Los exiliados españoles, en cambio, soñaron al otro lado del Atlántico con la idea de regresar y acabar con la pesadilla. Herzen de nuevo: “Enajenados del entorno natural al que pertenecían, todos los exiliados cierran los ojos a las amargas verdades y prefieren habitar los predios de un círculo cerrado y fantástico que se alimenta de recuerdos inertes y de esperanzas irrealizables”.

“Aún no los había abandonado la embriaguez de sus victorias recientes, ni olvidaban las canciones del pueblo enardecido”

Cerrar los ojos a las verdades amargas, dejarse mecer por un puñado de esperanzas irrealizables. Los exiliados, observaba aquel escritor ruso que con el entusiasmo romántico propio de su tiempo quiso transformar el mundo y la vida, no creían que el triunfo de sus enemigos iba a ser perdurable. “Aún no los había abandonado la embriaguez de sus victorias recientes, ni olvidaban las canciones del pueblo enardecido; sus aplausos todavía les acariciaban los oídos. Aún creían firmemente que su derrota no había sido más que una calamidad fortuita y se negaban a vaciar sus baúles para guardar la ropa en los armarios”. Así ocurrió también con todos esos españoles que, durante la larga guerra, pensaron alguna vez que iban a derrotar a Franco.

Segunda estación: febrero 1939, camino de Francia

Para entender “la magnitud del desastre” quizá sirvan unas cuantas palabras que Manuel Azaña escribió cuando había dejado ya de ser el presidente de la República. El 29 de junio de 1939 le envió desde un rincón de Francia, en La Prasle (Collonges-sous-Salève), una carta a su amigo Ángel Ossorio y Gallardo, que residía en Buenos Aires, donde había sido hasta hace poco embajador de España. Ahí describía una escena que sirve para resumir lo que significa la derrota:

“Estando ya los facciosos en Arenys y Granollers, la desbandada cobró una magnitud inmensurable”, le contaba. “Una muchedumbre enloquecida atascó las carreteras y los caminos, se desparramó por los atajos, en busca de la frontera. Paisanos y soldados, mujeres y viejos, funcionarios, jefes y oficiales, diputados, y personas particulares, en toda suerte de vehículos: camiones, coches ligeros, carritos tirados por mulas, portando los ajuares más humildes, y hasta piezas de artillería motorizadas, cortaban una inmensa mesa a pie, agolpándose todos contra la cadena fronteriza de La Junquera. El tapón humano se alargaba quince kilómetros por la carretera. Desesperación de no poder pasar, pánico, saqueos, y un temporal deshecho. Algunas mujeres malparieron en las cunetas. Algunos niños perecieron de frío o pisoteados. Un funcionario de la Presidencia, que volvía de Francia, pasó diecisiete horas dentro de su automóvil, preso en el atasco. Se tardó dos o tres días en restablecer la circulación. Las gentes quedaron acampadas al raso, y sin comer, en espera de que Francia abriera la puerta. Aún no había llegado a la raya el alud de los combatientes. El 15 de enero quedaban en línea y encuadrados setenta y ocho mil hombres. Según los datos oficiales, han pasado a la frontera 220 mil soldados de todas las armas. Estas cifras le permitirán a usted formarse idea de la magnitud del desastre”.

En otro rincón de Francia, en Vernet-les-Baines, y acaso en una fecha muy próxima a aquella en la que Azaña escribió a Ossorio, el general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano, redactaba sus reflexiones sobre la campaña de Cataluña que terminarían convirtiéndose en su libro ‘¡Alerta los pueblos!’ e incluía una descripción muy parecida al narrar uno de los pánicos que se produjo en Girona ante el avance de las tropas franquistas.

“Por todas las carreteras van procesiones de gentes, automóviles, camiones; los que no tienen posibilidad de ir en coche y disponen de armas, asaltan a los que no las llevan, obligan a bajar a sus ocupantes y siguen ellos en el vehículo. Mujeres, niños, viejos, hombres, carros, coches de todas clases, impedimenta, ambulancias, camiones, todo revuelto; algunos que viajan en coche, viendo la imposibilidad de avanzar rápidamente por la larga caravana que se forma y los atascos que se producen, abandonan el vehículo para seguir a pie...”.

“Algunas mujeres malparieron en las cunetas. Algunos niños perecieron de frío o pisoteados”

Y luego se preguntaba:

“¿A dónde van? Se detendrán en el primer bosque o en cualquier refugio donde encuentren otras gentes serenadas y capaces de tranquilizarlas, o seguirán haciendo jornadas inverosímiles hasta caer deshechos, sin alimentación, fuera de todo cobijo, en el lindero mismo del camino”.

Tercera estación: la urgencia por sobrevivir

¿A dónde van? ¿Que va a ser de sus vidas? Se habla de exilio, pero hace falta poner la lupa para escuchar cómo latían los corazones de todos los que salían por las carreteras, y por los barcos y los aviones. Y, seguramente, lo que se escuchaba ahí al fondo tenía que ver con el dolor, el miedo y la desesperación. Los gobernantes, en medio de aquel caos de finales de la guerra, intentaban buscar salidas a lo que estaba sucediendo. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín, creó el 1 de febrero de 1939 el Servicio de Emigración de Republicanos Españoles (SERE), un organismo que debía ocuparse de la situación y ordenación de todos aquellos que no iban a tener más remedio que emigrar. Él mismo presidió su Consejo Ejecutivo, donde estuvieron representadas todas las tendencias del bando republicano. Tenía ya el aire de un Gobierno en el exilio y estaba compuesto por distintos ministros: Álvarez del Vayo (de Estado), Tomás Bilbao (sin cartera), Segundo Blanco (de Instrucción Pública), Ramón González Peña (de Justicia), Francisco Méndez Aspe (de Hacienda) y Josep Moix Regás (de Trabajo).

Pongamos la lupa sobre uno de ellos: Tomás Bilbao. Hace unos años, Marina Pino y Jon Juaristi contaron sus peripecias en ‘A cambio del olvido’, un ensayo que daba cuenta de las historias de tres familias (los Ynsa, los Pino, los Bilbao) que discurren de manera independiente hasta que terminan cruzándose en la Guerra Civil y que constituyen una suerte de peculiar resumen de algunas cuitas de este país entre 1872 y 1942. Marina Pino había estado rastreando las cosas de su pasado cuando descubrió que su abuelo, Tomás Bilbao, era el tío abuelo de Jon Juaristi. Así que lo convenció para realizar el viaje juntos. El resultado: un fascinante periplo donde escuchamos de multitud de vidas, más o menos anónimas, que permiten reconstruir la España anterior al estallido de la guerra y, sobre todo, iluminan ese trágico periodo desde perspectivas muy diferentes: la del militar republicano que muere en el frente, la del policía que es asesinado en Paracuellos, la de la mujer que termina en la cárcel por la denuncia interesada de quien quiere apoderarse de sus bienes, la del político vasco que se compromete a fondo con el proyecto de Negrín. Ese es Tomás Bilbao.

Fue arquitecto, participó en la fundación de Acción Nacionalista Vasca (ANV), se incorporó al Gobierno de Negrín como ministro sin cartera en agosto de 1938. El cabeza de su familia consideraba la guerra como un asunto entre españoles donde los vascos no debían entrar. Pero Tomás Bilbao decidió comprometerse con la República y estuvo al lado de Negrín hasta el final: había que hacer los posible por resistir. Fue de los pocos, cuenta Jon Juaristi, que durante el avance de los franquistas por Cataluña consiguió mantener la calma. “Ninguna situación, por difícil o desesperada que sea, justifica la pérdida del decoro”. Ésa era su manera de ver las cosas.

El 23 de marzo de aquel año aciago en que estaba terminando la guerra llegó a Veracruz el yate ‘Vita’. Llevaba “un cargamento de ciento cincuenta bultos de alhajas y valores incautados a particulares” con los que el SERE pretendía financiar los primeros traslados a México de contingentes de exiliados. El caso es que la persona a la que Negrín había encargado la misión de recoger aquel delicado envío no se presentó en el puerto, y aquel ‘tesoro’ terminó en manos de Indalecio Prieto, otra de las grandes figuras socialistas que estaba ya en el exilio y que se apropió del mismo. No tardaría en crear, en julio de 1939, la Junta de Auxilio a los Republicanos (JARE). De esa manera tan prosaica nacieron el prietismo y el negrinismo, las dos corrientes del socialismo que siguieron enfrentadas tras la guerra. El número de evacuados por el SERE y el JARE vino a ser el mismo, unas 7.000 personas en ambos casos. Apenas un 7% de los fugitivos del franquismo en 1939. Escribe Jon Juaristi sobre su tío abuelo:

“Luego, algo tremendo, espantoso sucede: ‘se ha perdido la guerra’, oíamos entre llantos. Y vamos a París”

“Entre marzo de 1939 y junio de 1940, la entereza y el ánimo de que Tomás había dado prueba durante los últimos años de la guerra irían disolviéndose en medio de la amargura de la derrota y de las feroces disputas entre camarillas del exilio: prietistas, negrinistas, nacionalistas vascos y catalanes, comunistas y anarquistas se culpaban unos a otros del desastre, excluyéndose mutuamente del reparto de los recursos que cada grupo controlaba. El exilio no fue una fiesta, sino una patética ceremonia de revanchismo y confusión entre los vencidos”.

Afortunadamente, en medio de este desgraciado sino, los más jóvenes estaban tocados por la gracia de ver las cosas de otra manera. La hija de Tomás Bilbao, Mari Carmen, entonces una cría, recordaba así los primeros momentos del exilio en Francia:

“Mi padre ya no es cónsul, ahora es ministro. Oigo decir que ‘ministro sin cartera’. No sé qué es, pero trae otro cambio. Dejamos el consulado. Luego, algo tremendo, espantoso sucede: ‘se ha perdido la guerra’, oíamos entre llantos. Y vamos a París. Otra vez gozo de una temporada de juegos entre mis hermanos, los patines, el cine y la escuela. Las monjas-maestras tienen alas en la cabeza. Es la toca de San Vicente de Paul. Me gustan. No estamos internos, como en Biarritz. Aquello había sido otra separación necesaria. Éramos tantos en la familia que mi madre no encontraba apartamento. ‘No querían niños, preferían perros’, nos decía”.

Cuarta estación: los perdedores en una Europa en guerra

¿Dónde terminó Ferran Planes cuando llegó a Perpiñán tras salir de España al terminar la guerra? ¿Dónde podía ser?, en un café. En el Café del Castellet, ahí había una tertulia de refugiados. “Todos eran políticos de secano: alcaldes de nuestra comarca, gente ilusa, prófugos que se creían en su casa, megalómanos y resentidos, charlatanes, rentistas sin dinero, residuos de una convulsión... Yo era como ellos y uno más”, escribió en ‘El desbarajuste’, donde cuenta sus peripecias en el exilio.

Planes llegó durante la guerra a ser teniente de la Comandancia de Artillería del IX Cuerpo de Ejército. Cuando todo terminó se encontraba en Guadix, en la provincia de Granada. Al poco de instalarse allí el nuevo régimen salió hacia Barcelona, escapó por el campo a Francia (“saltamos una acequia de un metro de ancho, bordeada de árboles”, eran libres) y buscó la manera de llegar hasta Perpiñán, “después a Alsacia y Lorena, entonces integrada en Alemania”, cuenta en su libro. “Y aparte de algún intento de entrada a Suiza”, su periplo terminó en julio de 1943, “cuando entré supreticiamente en Llívia, enclave español rodeado por la Cataluña francesa, desde donde fui a parar a casa de mi familia”.

“Todos eran políticos de secano: alcaldes de nuestra comarca, gente ilusa, prófugos que se creían en su casa”

Unos cuantos años, unos cuantos lugares, y volver. Planes lo pasó rematadamente mal, y eso que tenía mucho ingenio para sortear las complicaciones y era hábil en el arte de la supervivencia. Era mediados de julio de 1939 cuando intentaba armar su futuro en Perpiñán. Seguía allí cuando Alemania invadió Polonia en septiembre. Acababa de empezar otra guerra, y a Planes se les estaban acabando sus ahorros. “Fui a la oficina del SERE (Servicio de Emigración de los Refugiados Españoles) para pedir la subvención que, según me habían dicho, daban a todos los que habían servido en el ejército republicano. Al entrar volví a sentir el tufo de la burocracia”. No tenía los suficientes papeles para justificar su condición, le comentaron que igual podía ser un espía, no le dieron un céntimo. Las cosas empezaron a ponerse feas.

A veces el exilio se explica tras el envoltorio del heroísmo, y entonces lo que se dice es que a los combatientes republicanos les tocó volver a defender la democracia en los frentes europeos donde se batallaba para frenar el avance de los nazis. Y es verdad. Suele hablarse entonces de los tanques de la Novena Compañía de Reconocimiento de la II División blindada de la Francia Libre, a la que se conoce como La Nueve y que tiene la aureola mítica de haber estado integrada casi exclusivamente por combatientes españoles exiliados. Fueron los primeros en entrar en París tras su liberación al final de la guerra.

Otras veces lo que se recuerda es el horror. Es lo que ha ocurrido hace no mucho cuando, en agosto, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el listado de los 4.427 españoles que murieron en los campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen. Y también es verdad. Esa fue también la terrible suerte de muchos de los que fueron al exilio cuando las tropas franquistas se impusieron en la Guerra Civil.

Son situaciones extremas, esa del desembarco triunfal en París o aquella de la muerte en las peores condiciones a manos de la brutalidad nazi. Luego están las historias corrientes. ¿Corrientes? Mejor, las historias de los muchos exilios. Sin más. Ferran Planes y su mujer y unos cuantos amigos consiguieron trabajo en la vendimia en el Rosellón. Pero aquello acabó un día. Se presentaron entonces en la JARE (Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles). Rellenaron unos cuantos papeles, les dijeron que no se hiciera muchas ilusiones. Tuvieron que tomar algunas decisiones drásticas. La mujer de Planes regresó a España.

Los que se quedaron fueron a la policía a pedir que los metieran en alguna parte. Los condujeron al campo de Saint Cyprien. No mucho después se apuntaban a una Compañía de Trabajadores Extranjeros que iba a colaborar en la construcción de una suerte de “segunda línea Maginot” para frenar el avance del nazismo en tierras francesas. A Planes le tocó vigilar vigilar el trabajo de su sección junto a un tipo que procedía de Bretaña. “Y el caso es que yo”, escribe en ‘El desbarajuste’, “que no era francés, me interesaba apasionadamente por aquella guerra, con la que vinculaba el porvenir del mundo”, Su compañero, explica, “sólo soñaba con el regreso al hogar”.

Uno de sus colegas españoles era muy bueno dibujando: “Me convertí en un comerciante de dibujos pornográficos”

¿Qué tenía Ferran Planes en la cabeza durante aquella temporada? “Yo seguía en mis trece”, confiesa en su crónica: “democracia de tipo occidental, antifascismo, y me oponía al marxismo, porque no admitía la falta de libertad ni clase alguna de dogmatismo”. La misión en la que su compañía trabajaba no sirvió de gran cosa. Los alemanes avanzaron como una tromba y las fuerzas francesas salieron escopetadas. La compañía de Sales tuvo suerte: casi todos sobrevivieron. Iban escapando como podían bajo el fuego alemán de la aviación y la artillería. Francia se había desplomado. Planes y otros cuatro españoles intentaron pasar a Suiza. En Berna revisaron sus papeles, los devolvieron al lugar de donde habían huido.

Bueno, terminaron en manos de los alemanes. Tras pasar un pequeño infierno en unos barracones llegaron a su destino final, un campo de prisioneros en Belfort, el Fort Hatry. Una imagen que acaso sirva para resumir lo que también significa el exilio, algunos exilios, el de Ferran Sales. Lo pasaban rematadamente mal, y había que ingeniárselas. Uno de sus colegas españoles era muy bueno dibujando, así que empezó a garabatear algunos desnudos y a concebir escenas obscenas. “Me convertí en un comerciante de dibujos pornográficos”, cuenta Sales. Terminó abordando a los oficiales alemanes. “Fueron los mejores clientes. Uno traía a otro. Pagan en marcos, la divisa fuerte, reguladora, del campo”.

Quinta estación: partidos por el eje junto al río de la Plata

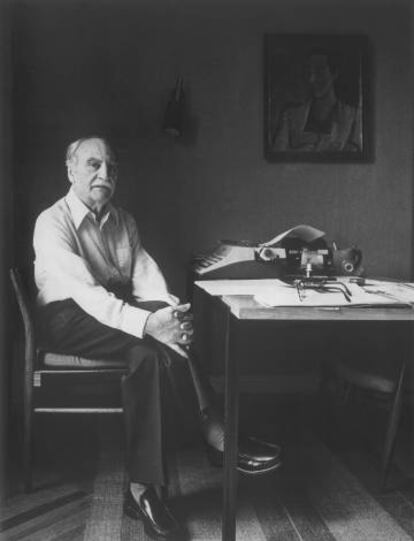

El exilio rompe algo, el exilio te desconecta. Se deja un mundo atrás, que era de una determinada manera, y caes en otra parte. Y ahí no sabes nada, y no es un simplemente un viaje que tenga su fecha de retorno. Es otra cosa. El escritor Francisco Ayala llegó a Argentina al terminar la guerra, estuvo allí diez años. Se buscó la vida haciendo colaboraciones en la revista ‘Sur‘ y en el diario ‘La Nación’. Fue uno de los fundadores de la revista ‘Realidad’, y también echó un cable de tanto en tanto en ‘Pensamiento Español’, la publicación que puso en marcha el general Rojo con otros amigos en Buenos Aires.

“Llegado yo a sus márgenes tras el naufragio de la guerra, me encontraba ahí ahora a la intemperie, frente a horizontes huidizos, en un espacio abierto y, como tal, desoladoramente inseguro”, escribió Ayala a propósito de su llegada a la vera del río de La Plata. “Súbitamente, todo el laborioso proyecto de mi vida se me mostraba ahora impracticable, inválido, nulo. De repente me había quedado sin expectativas claras, sin puntos de apoyo conocidos, sin un suelo firme en el que apoyar los pies ni caminos trazados por donde adelantar mis pasos. Para mí –como para cuantos a lo largo de la historia lo han sufrido– el exilio implicaba nada menos que la manera de improvisar una manera por completo nueva de hallarme instalado en el mundo”.

Ayala tenía ya alguna experiencia de lo que supone un cambio existencial. A los dieciséis años llegó a vivir con su familia a Madrid procedente de Granada. Pero aquello era distinto: la capital de España era entonces una tierra de promisión para el aquel muchacho de provincias que soñaba con convertirse en escritor. Vivían allí otros andaluces ilustres: Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Federico García Lorca. Eran los llamados años de plata de la cultura española. “Más que sentir que todo era posible pensábamos que todo estaba ya prácticamente en marcha hacia la felicidad universal”, escribió después Ayala en alguno de sus libros.

Le tocó padecer la dictadura de Primo de Rivera, luego celebró la llegada de la República. Aquel joven descubrió en aquella época las vanguardias, y anduvo de café en café, atento a lo que se cocinaba en las tertulias: “...prevalecía la ‘boutade’, el rasgo ingenioso, la noticia curiosa o deformada, el comentario malicioso y aún maligno”, contó alguna vez tiempo después.

Fue ese mundo cargado de esperanzas e ilusiones, donde reinaba esa atmósfera de modernidad que la República había traído, el que vino a destruir el golpe de Estado de julio de 1936. Ayala se afilió durante esa temporada a Acción Republicana. Eso sí, no llegó a asistir ni siquiera a una sola reunión del partido de Manuel Azaña. No era lo suyo. Fue letrado de las Cortes tras doctorarse en Derecho. Estaba dando unas conferencias por Sudamérica cuando estalló la Guerra Civil. Volvió inmediatamente a España para ayudar en lo que fuera necesario y trabajó como funcionario del Ministerio de Estado hasta el final de la contienda.

“A todos los escritores e intelectuales en general, y sobre todo a los de mi generación, la Guerra Civil nos partió por el eje --nunca mejor empleada esta frase. Mi carrera quedó cortada; en cuanto hombre de letras, perdí el contacto con el público de este país, que es el mío, donde ya mi nombre gozaba de cierta reputación”, le contó Ayala en 1969 al periodista Miguel Fernández-Braso.

Tras los años en Argentina, Ayala se trasladó a Puerto Rico y de ahí a Estados Unidos, donde impartió clases de literatura española en las universidades de Princeton, Rudgers, Nueva York y Chicago. La suerte de los exiliados, lo explicó alguna vez el propio escritor, depende del momento en que se encuentre el país de llegada. En Francia nada era posible. En México, en cambio, los que llegaban se encontraron con una época de crecimiento, que los favoreció. Chile y Argentina aceptaron a los exiliados de mala gana mientras que la República Dominicana del dictador Trujillo abrió sus puertas a los españoles “para que aplicarán sus energías a la tarea de blanquear la raza”. No hay reglas, el azar marca el destino de cuantos se ven obligados a dejar su país. Poco amigo de las leyendas, Ayala fue muy rotundo en su libro de memorias ‘Recuerdos y olvidos’ cuando tuvo que pronunciarse sobre lo que significaba vivir en otro mundo y tener que reconstruirse de nuevo:

“Lo de la hospitalidad general con que tal o cual país acogió a los exiliados españoles es, ha llegado a ser, un lugar común que, como tantos otros tantos tópicos, cualquiera fuera su base de realidad, resulta en último análisis falso, y hasta un poco irritante. En mi personal experiencia, tengo yo que agradecer a varios amigos su buena voluntad, su generosa disposición de ánimo en circunstancias tales o cuales; pero frente a los países donde he vivido no me creo obligado a la menor gratitud ni, por supuesto, autorizado tampoco a emitir la menor queja”.

“Yo me desentendí de todo lo que fue política en el exilio. Pensaba que uno tenía que reconstruir su vida personal”

Volvió a España por primera vez en 1960, y visitó el país durante cada verano desde entonces hasta que se instaló en Madrid definitivamente en 1976. En una larga entrevista que le hizo el historiador Santos Juliá en 1992, Ayala le explicó:

“Yo me desentendí por completo de todo lo que fue política en el exilio. Pensaba que uno tenía que reconstruir su vida personal en las circunstancias en las que cada cual pudiera hallarse. Porque sentía que en tales expectativas había un modo de autoengaño y hasta la justificación de la inercia mental , aferrándose al pasado para vivir de él. No quiero juzgar a nadie, cada cual es dueño de su conciencia; hablo de mí. Yo pensé que debía seguir viviendo y no soñar con una España ya inexistente. ¡Cómo ilusionarse con una vuelta a España cuando España era ya otra cosa, y esa cosa era lo que era!”.

Reconstruir la propia vida en otras circunstancias. A algunos les fue bien, otros sucumbieron en el empeño. Muchos de los exiliados tuvieron que cambiar de trabajo, otros quedaron presos de esa suerte de maleficio que los siguió amarrando a su recuerdo de España. Pero cada año que pasaba el franquismo fue transformando el país en otra cosa. Y no tenía nada que ver con “esa marcha hacia la felicidad universal” que Ayala había barruntado a su llegada de Granada cuando era un muchacho. La España que surgió de la guerra fue la España del nacionalcatolicismo, que se llevó por delante los grandes proyectos que se habían entrevisto durante la República.

La figura de Ayala, como la de tantos otros, da noticia de cuantos tuvieron en un momento dado el coraje de romper amarras. Se acabó lo que se daba. España quedaba así enterrada en el pasado, tocaba vivir unas nuevas circunstancias, hacer nuevas amistades, aprender otra lengua, conocer otros rituales. Santos Juliá, y seguramente por la capacidad que tuvo Ayala de cambiar de eje, ha escrito que “era el mejor equipado para continuar, de vuelta a España, aquella tarea de escritor público que consistía en ‘rendir testimonio del presente, procurar orientarnos en su caos, señalar sus tendencias profundas y tratar de restablecer dentro de ellas el sentido de la existencia humana”. Todavía no se ha sabido reconocer en sus justos términos lo que trajeron aquellos españoles trasterrados que regresaron para empujar también ellos a que este país cambiara y conquistara la democracia.

Sexta y última estación: dos mujeres que van de un sitio a otro

Una de ellas es conocida; la otra, no tanto. La primera se llama María Zambrano, la otra es su hermana Araceli. Juntas hicieron la mayor parte del trayecto por ese otro mundo al que las empujó el final de la guerra. Una pudo volver, la otra murió en un hospital de Ginebra.

“Señor, señor, ¿qué ha hecho mi pueblo?”, escribió María Zambrano a finales de enero y comienzos de febrero de 1939, ya en Francia. “¿Contra qué rostro alto e imposible ha arrojado su piedra? ¿Qué monstruo lleva en sus entrañas que así ha aterrado al mundo?”.

Ahí está toda la perplejidad, acaso una de las primeras sacudidas que afectan a cuantos acaban de abandonar su patria. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo dar nombre a esa quiebra brutal, a ese desgarro? ¿Cómo aceptar la derrota? ¿Cómo nombrarla?

En 1940, en La Habana, María Zambrano volvía a hacer cuentas consigo misma y con lo que había ocurrido. Siempre España, la tragedia de España, la guerra, los errores que se cometieron, la herida que seguía abierta:

“Porque esto sí. Es imposible pretender haber quedado limpio después de haber estado, no ya con el pueblo, sino dentro del pueblo y su contienda”. Y decía: “no cabe tampoco hipócritamente desconocer la locura que se apoderó de él, dejando intactas pequeñas islas de buen sentido”. Con qué dolor tuvo que haber escrito unas líneas más adelante: “...lo demás era locura, delirio, desesperación...”.

La guerra. E insistía con esa extraña lucidez que da el coraje de tener que seguir adelante: “Había que apurarlo todo hasta el final, para que nuestro testimonio fuese válido, verídico; para que nuestra palabra no resuene en nuestros oídos ni en los ajenos, jamás, como una impostura”.

“Porque lo esencial ha sido que todos, absolutamente todos los españoles conscientes, hemos participado en una forma u otra en la tragedia. Nadie ha podido quedar exento”, escribió en aquellas notas deslavazadas. “Porque la verdad absoluta es incompatible con el hecho de estar vivo. Lo único que podemos pretender es haber tenido nuestra verdad y haberle [s] sido fiel [es] hasta el fin, seguir siéndolo, ya que el fin, claro es, no ha llegado”.

María Zambrano salió de España al poco de capitular Barcelona el 26 de enero de 1939. Partió con su madre y su hermana Araceli y otros familiares. Figueras, La Junquera, Le Perthus. Allí se encontró con su marido, Alfonso Rodríguez Aldave, y juntos partieron hacia París. De ahí viajaron a México. María empezó trabajando en la universidad de Morelia, luego estuvieron dando saltos entre San Juan de Puerto Rico y La Habana hasta que, el 6 de septiembre de 1946, regresaron a Europa, a París. La madre de María Zambrano acababa de morir, su hermana estaba hecha polvo. Su historia había sido mucho más dura. Casada con un militar y político republicano, Manuel Muñoz Martínez, que fue Director de Seguridad Nacional durante la guerra, estuvo en el punto de mira de los nazis cuando se instalaron en Francia. La Gestapo detuvo a su marido, que fue enviado a España y fusilado por la dictadura franquista en 1942, mientras que a ella la siguió persiguiendo porque sospechaba que estaba vinculada a la Resistencia. No pasaría mucho tiempo para que las hermanas unieran su suerte y permanecieran juntas hasta el final. María Zambrano terminó separándose de su marido. Aquellas dos mujeres fueron dando saltos: Cuba, México, vuelta Europa, pasaron una temporada en Roma, regresaron a París. A partir de 1953 se instalaron una larga época en Roma, hasta 1964.

“El exilio que me ha tocado vivir es esencial”, escribió María Zambrano en un artículo que publicó en ‘ABC’ el 28 de agosto de 1989, ya instalada en España después de su regreso en 1984. “Yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida pero que una vez que se conoce, es irrenunciable”.

Una patria, pero una patria dura. María y Araceli dieron ese año de 1964 el gran salto y decidieron empezar a vivir en una casa aislada en La Pièce, en el Jura francés. Llegaron allí el 3 de septiembre, y en ese rincón apartado del mundo estuvieron catorce años, hasta 1978. Bueno, en 1972 murió Araceli, así que quedó solo María, aunque desde ese momento pasara algunas temporadas fuera. Las auxiliaron, ese especie de ángeles guardianes que acompañaron a tantos de los exiliados, dos primos de las hermanas: Rafael y Mariano Tomero. “Solo otros tres vecinos vivían aislados en aquel mismo paraje boscoso”, ha recordado el poeta Antonio Colinas en unos de los muchos textos que dedicó a la pensadora. María, y su hermana, encontraron en La Pièce esa soledad tanto tiempo buscada. La muerte de Araceli fue para María un golpe terrible. Lo reflejó en una carta que escribió a José Lezama Lima, el poeta cubano y uno de sus grandes amigos:

“Era la misma criatura, inocente, casta, majestuosa ahora, bellísima, como si la historia no hubiera existido”

“Ara, mi única hermana, se fue de este mundo el 20 de febrero, pasado domingo. Sin mí al lado, en una clínica de Ginebra, donde tuve que llevarla catorce días antes. No estaba, no, de lejos previsto, pero ella, sí, lo sabía y yo no podía creerlo. Yo estaba tranquila, la había visto el día antes y hacía una hora que por teléfono había oído las noticias mejores de todas cuando sonó el teléfono con la llamada del médico [...]. Así que la vi una hora después de su muerte, como la vi inolvidablemente una hora después de su nacimiento. Había una adecuación perfecta, era la misma criatura, solo criatura de nuevo, inocente, casta, majestuosa ahora, bellísima, como si la historia —de la que murió, pues su dolencia mortal fue la historia— no hubiera existido”.

Su dolencia mortal fue la historia. Y es que, seguramente, es esa la dolencia principal de cada exiliado. El golpe de los militares rebeldes vino de pronto como una tromba, luego la guerra, y todo terminó cambiando. No hay margen de maniobra. Un poco, quizá, en la manera de hacerse a otra realidad. Igual ayuda la suerte, que a algunos favoreció. La colaboración desinteresada de unos cuantos amigos o familiares o desconocidos, todos aquellos que se solidarizaron con los que tuvieron que salir de España.

No se puede hablar del exilio, solo existen los exilios. Cada uno distinto. Ahora que han pasado ochenta años después del final de la guerra y cuando toca volver la mirada atrás, quizá sirva poner el foco en esas dos hermanas. En un lugar montañoso, en la más profunda soledad. Golpeadas por la dolencia mortal de la historia. Como tantos otros.

Texto leído en la inauguración de las jornadas Aragón desgajado. El exilio republicano de 1939, celebradas en Huesca en octubre de 2019.

Bibliografía:

Alexandr Herzen. El pasado y las ideas. Traducción de Jorge Ferrer. El Aleph. Barcelona, 2003. 843 páginas.

Manuel Azaña. Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil. Introducción de Santos Juliá. Crítica. Barcelona, 2000. 1.296 páginas.

Vicente Rojo. Alerta los pueblos. Ariel. Barcelona. 1974. 222 páginas.

Marina Pino y Jon Juaristi. A cambio del olvido. Una indagación republicana (1872-1942). Tusquets. Barcelona, 2011. 504 páginas.

Ferrán Planes. El desbarajuste. Traducción de Carlos Manzano. Libros del Asteroide. Barcelona, 2013. 332 páginas.

Francisco Ayala. De mis pasos en la tierra. Punto de lectura. Madrid, 2005. 365 páginas.

Francisco Ayala. De vuelta en casa. Colaboraciones en prensa, 1976-2005. Obras completas VI. Edición de Carolyn Richmond. Prólogo de Santos Juliá. Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores. Barcelona, 2013. 1.237 páginas.

Francisco Ayala. Confrontaciones y otros escritos 1923-2006. Obras completas VIII. Edición de Carolyn Richmond. Prólogo de José Carlos Mainer. Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores. Barcelona, 2013. 1.697 páginas.

María Zambrano. La razón en la sombra. Antología del pensamiento de María Zambrano. Edición a cargo de Jesús Moreno Sanz. Siruela. Madrid, 1993. 653 páginas.

María Zambrano. Obras Completas VI. Escritos autobiográficos. Delirios. Poemas (1928-1990). Delirio y destino. Director y coordinador: Jesús Moreno Sanz. Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores. Barcelona, 2014. 1.607 páginas.

Antonio Colinas. Sobre María Zambrano. Misterios encendidos. Siruela. Madrid, 2019. 399 páginas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.