El Ártico escondía una leyenda

El hallazgo de uno de los barcos de la expedición de John Franklin promete ofrecer nuevas pistas

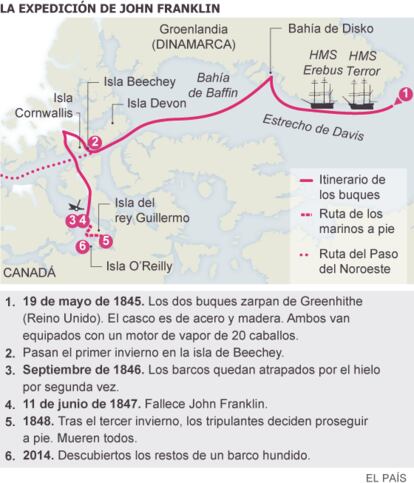

La noticia no ha podido dejar frío a nadie: un equipo canadiense ha hallado esta semana uno de los dos barcos de la expedición del explorador británico sir John Franklin, desaparecida en 1845 en el Ártico. Es un hallazgo sensacional. La búsqueda de esa expedición, que parecía haberse esfumado, ha obsesionado al mundo desde que se perdió. Innumerables misiones fueron enviadas tras su estela, provocando, en una nefasta cadena, nuevas desapariciones.

No hay historia polar más tétrica y funesta ni más legendaria ni más comentada (hasta inspiró a Julio Verne) que la de la expedición de Franklin, desvanecida en el entonces ignoto norte de Canadá, en parajes donde la temperatura desciende a 50º bajo cero y hay que cortar la mantequilla con hacha —si tienes mantequilla—, cuando trataba de atravesar el último tramo del codiciado paso del Noroeste, el atajo entre el Atlántico y el Pacífico.

Aquella malhadada aventura, arquetipo de tragedia helada, reúne todos los ingredientes para hacerla insuperable en lo pavoroso. No es solo que murieran, después de pasarlo francamente mal, en la clásica mezcla de congelaciones, hambre y enfermedades, notablemente escorbuto, los 129 integrantes de la expedición (un balance que convierte cuantitativamente el desastre de Scott en el Polo Sur, con sus cinco muertos, en una insignificancia), incluido su líder, el capitán sir John Franklin, que había combatido en Trafalgar y sido gobernador de Tasmania. Además, varios de sus miembros practicaron el canibalismo y el grupo dejó lóbregos testimonios esparcidos por las heladas extensiones como un macabro e involuntario juego de pistas para la posteridad. Cosas como un bote con dos esqueletos —una estampa digna de Piratas del Caribe en versión ártica—, pilas de huesos con evidencias de descarnamiento (gastronómico), o un cementerio en el que se ha desenterrado a tres de los exploradores sepultados por sus compañeros y preservados increíblemente por el frío permafrost en sus ataúdes como bellas (?) durmientes zombis.

Pocas cosas ha arrojado la arqueología en su versión forense tan tremendas como los cuerpos de esos tipos. El suboficial John Torrington, que era un mozo guapo en vida, veinteañero, y al que se le ataron las manos al cuerpo, quedó con un rictus espantoso en el que parece que puedas escuchar aún cómo le castañetean los dientes. Su colega de eternidad congelada, William Braine, presenta incluso peor aspecto: el ataúd era pequeño y le aplastaba la nariz, que le quedó como de cerdo. El tercero, John Hartnell, parece reírse de todo, pero no es una risa contagiosa.

El análisis de los restos en 1984 planteó un nuevo enigma: los cuerpos presentaban una elevadísima cantidad de plomo, compatible con un envenenamiento por ese elemento. Inicialmente se pensó que era a causa de las latas que consumían masivamente —una dieta poco equilibrada (y luego menos)—. Parece ahora que lo pudo producir las cañerías de los barcos.

Durante años, se ha tratado de esclarecer lo que le pasó a la expedición. En lo básico está muy claro: palmaron todos (se les dio por muertos oficialmente en 1854). Pero carecemos de muchos de los detalles —previsiblemente morbosos— y a lo largo de 150 años se ha tratado esforzadamente de dar con ellos. En Gran Bretaña se convirtió en un asunto nacional, y romántico: la esposa de Franklin, lady Jane, la Penélope del Ártico, se negó a dar a su marido por muerto y patrocinó personalmente hasta siete expediciones para encontrarlo. En una de ellas se llegó a soltar zorros que portaban collares con mensajes para conseguir socorro. Uno de esos collares puede verse (¡y es muy emocionante!) junto a otras reliquias de la expedición en el Instituto Polar Scott de Cambridge.

La historia de la exploración avanzó notablemente con la búsqueda. Alguien dijo, con cierta sorna, que los resultados geográficos y científicos de la búsqueda han sido superiores a los que hubiera traído la expedición.

Sir John Franklin es más conocido por su dramático fracaso y su desaparición que por cualquier otra circunstancia de su carrera. Nacido en 1786, no vio el mar hasta los 12 años pero entonces fue un flechazo: dos años después se alistó en la Royal Navy a bordo del HMS Polyphemus, un barco que recordarán los que hayan leído a Patrick O'Brian. Vio acción en la batalla de Copenhague y sirvió también en Trafalgar. El Almirantazgo luego lo seleccionó para la búsqueda del pasaje del noroeste y ya su primera expedición estuvo a punto de acabar en desastre -casi mueren todos de hambre y un explorador canadiense del grupo, en aperitivo de lo que vendría, se comió a un tripulante inglés (y fue ejecutado por ello)-. Lastraba a Franklin su apego a las viejas tradiciones de la marina como no permitir que los oficiales cargaran grande pesos o que la misión debía realizarse a toda costa fueran cuales fueran los riesgos. Su segunda expedición ártica fue mejor y a la vuelta le concedieron el título de sir.

El infausto destino de Franklin ha sido una bendición para las artes. Pinturas, libros, obras de teatro y hasta canciones -desde las baladas hasta el Frozen man de James Taylor ("I said angel of mercy I'm alive or am I dead?"), inspirada en la visión de fotos de John Torrington- han recordado su última expedición. En sus aventuras, el capitán Hatteras de Verne sigue los pasos de Franklin. Wilkie Collins y Dickens pergeñaron una obra de teatro alegórica sobre el asunto, The frozen deep, que negaba las informaciones sobre el canibalismo de los británicos y lo achacaba a los esquimales. Más tarde, en 1983, Sten Nadolny hizo a Franklin el protagonista de su novela Elogio de la lentitud (Edhasa) y en 2007, Dan Simmons recreó la expedición en clave fantástica -una criatura misteriosa ataca a los marinos-, con pasajes tremendos, en El terror (Roca Editorial).

El hallazgo de uno de los barcos de la Expedición Franklin, no se sabe aún si el Erebus o el Terror (dos nombres animosos para un viaje difícil —Erebus es el nombre de una región del Hades, el infierno clásico—, aunque no peores que el del ballenero ártico de Kane, el Vana esperanza—), es un hito de la arqueología marina y de la historia de la exploración. Más allá de las claves que pueda contener sobre la infortunada expedición (por ejemplo, nueva información sobre el origen del envenenamiento por plomo), hay que recordar que ambas embarcaciones son per se piezas históricas tan notables como el Fram, el barco de Nansen, que se conserva en su museo en Oslo, el Endurance de Shackleton, atrapado por el hielo y engullido en el congelado Mar de Weddell en 1915, o el Terra Nova de Scott, que después de la muerte del capitán en el Polo Sur funcionó como pesquero y, tras averiarse, fue hundido por la guardia costera de EE UU en 1943 en la costa de Groenlandia (donde, precisamente, fue localizado en 2012).

El barco de Franklin hallado ahora se encuentra bajo el agua en el golfo de la Reina Maud al oeste de la isla O‘Reilly, y las imágenes de radar lo muestran posado en el fondo relativamente bien conservado. Su hermano no debería estar muy lejos. Hace tiempo que se efectúan búsquedas en la zona y ya habían aparecido pistas.

El HMS Terror y el HMS Erebus, barcos de la armada británica, eran fiables veteranos de la exploración. Botados en 1813 y 1826 respectivamente, habían servido a James Clark Ross en su expedición a la Antártida en 1840. El monte Erebus del continente polar fue nombrado así por uno de los barcos y el volcán monte Terror por el otro. El Terror había tenido una previa carrera bélica, durante la guerra de 1812 contra EE UU. Los dos barcos iban equipados con motores de locomotoras adaptados para impulsar las hélices, además de llevar la quilla reforzada con planchas de hierro. Contaban con un sistema de calefacción, provisiones para siete años y copiosas bibliotecas, incluidas mil ediciones encuadernadas de la revista Punch. La última vez que los barcos fueron vistos por europeos (hasta ahora) fue en julio de 1845 cuando, de camino a su perdición, se cruzaron con un ballenero en la bahía de Baffin.

Mediante los indicios hallados durante 150 años de rastreos, incluidas varias notas, restos humanos y materiales (entre ellos cubiertos de plata, que no proliferan en el Ártico), y los testimonios recogidos de los nativos inuit -que reaprovecharon algunos objetos de los marinos-, se ha podido reconstruir en parte lo que aconteció. La expedición invernó en la isla Beechley, donde los tres miembros que hemos visto murieron y fueron enterrados (se los halló en 1851 -las autopsias se hicieron mucho después-). En septiembre de 1846, los barcos quedaron atrapados por el hielo junto a la isla del Rey Guillermo, y ya no volvieron a navegar. Franklin (según una nota hallada en 1859 en un pote junto a un cairn, un túmulo de piedras), murió el 11 de junio de 1847. También murieron otros cuarenta. Finalmente, el resto de la tripulación trató de llegar a pie hasta el Canadá continental, avanzando hacia el sur, y fueron falleciendo por el camino. Algunos se comieron a otros.

Por los hallazgos arqueológicos está claro que la expedición no contaba con medios adecuados ni preparación para viajar a pie. No se ganaron la ayuda de las tribus de la región, que podrían haberlos salvado.

De los barcos no se supo nada. Se creyó en 1851 que habían sido avistados los dos flotando a la deriva en un bloque de hielo cerca de Terranova, pero ahora está claro que se trataba de otras embarcaciones. Por lo visto no se movieron mucho y ahora aguardan —al menos uno— allá abajo con toda su carga de emoción intacta, y acaso secretos que hagan honor a sus escalofriantes nombres y a su historia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.