Antonio García-Bellido y el hilo de Ariadna de la biología

El influyente científico, fallecido el 10 de noviembre a los 89 años, deja una pregunta: cómo las conversaciones entre células controlan el espacio y la forma

El profundo entendimiento que hoy tenemos de la biología de los seres vivos tiene su origen en una serie de descubrimientos que se llevaron a cabo entre los años sesenta y setenta del siglo pasado. La revelación de la estructura del ADN dotó de un mecanismo a la herencia de caracteres de padres a hijos y abrió el camino para entender la acción de los genes. La clonación de sapos y ranas demostró que la información genética, escrita en el ADN, no se pierde en la transformación de la primera célula en el conjunto que es un ser vivo y por el camino aprendimos las reglas básicas de cómo los genes contribuyen a esa transformación. La mayor parte de estos estudios se llevaron a cabo en referencias académicas como Oxford, Cambridge, Boston y Nueva York, pero la última tuvo su epicentro en el Madrid de los años setenta y fue un producto del trabajo de Antonio García-Bellido (1936-2025), con la humilde mosca del vinagre.

Como pasa con mucho de lo que rodea a la ciencia en España, el nombre no es muy conocido en nuestros lares. La única forma en la que un científico salta al candelero es cuando le dan algún premio, se implica en un escándalo o fallece. Reconocido mundialmente, al margen de varios premios, entre ellos el Príncipe de Asturias, y alguna referencia puntual, Antonio García-Bellido ha permanecido anónimo para el público en España. Su fallecimiento lo ha traído a las noticias y ha servido para recordar que nuestro país es cuna y tierra de científicos influyentes y que ―como hace unos años ocurrió con Francisco Mojica, el descubridor de CRISPR― no son profetas en su tierra.

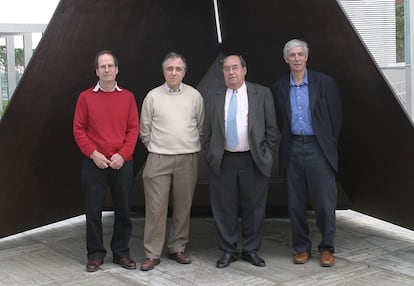

García-Bellido, Antonio para sus colegas y estudiantes, no pasaba desapercibido. Quienes le conocimos recordamos sus rugidos con los que expresaba sus pensamientos, sus dudas, sus preguntas. Con él no había conversaciones ligeras, esas que llenan silencios. Hombre poco vanidoso, intenso, apasionado con la ciencia, incisivo en sus intuiciones sobre los seres vivos, siempre absorbido en sus pensamientos. Fue su obsesión con las grandes preguntas lo que en más de una ocasión le impidió desarrollar institucionalmente el potencial que emanaba de su ciencia. Pensaba que a base de golpes de ciencia se podían construir instituciones cuando, sobre todo en España, hace falta algo más. Aun así, involuntariamente, contribuyó al desarrollo de la ciencia en España formando varias generaciones de estudiantes, impulsando a colegas, como Juan Modolell, a nuevas aventuras e inspirando a otros que lo seguíamos desde el extranjero.

Nacido en Madrid en una familia de gran tradición humanística, García-Bellido sintió pronto un interés por la biología. Su guía fue la biblioteca de su padre, donde leyó vorazmente y poco a poco fue encontrando su destino: desentrañar la lógica en la construcción de los seres vivos. Es probable que este ejercicio autodidacta estuviera en el origen de la inquisición a la que sometía a los estudiantes que querían trabajar con él. Como parte del proceso había una entrevista en la que la primera pregunta era siempre: “¿Qué has leído?”. Para él la ciencia era parte de un gran conjunto cultural con raíces en la curiosidad individual.

Eran los años cincuenta y la biología llevaba medio siglo preocupada por entender los mecanismos de la herencia. El problema del desarrollo de un ser vivo a partir de un huevo fertilizado estaba aparcado en la cuneta, sin aportaciones claras que pudieran abrir el camino al entendimiento. En España, la Guerra Civil había enterrado los brotes verdes que generó el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y lo que había de ciencia se reducía a una veneración, más religiosa que con contenido, a Santiago Ramón y Cajal. La maestra de García-Bellido fue la biblioteca de su padre, donde se trazó un plan: entender fisiología, las capacidades constructoras de las células y la genética; en ese orden.

Comienza una tesis de forma algo accidental con Eugenio Ortiz sobre una mutación en Drosophila, la mosca del vinagre. Mientras trabaja en su doctorado, su inquietud le lleva a hacer acopio de herramientas. Visita Cambridge y Zúrich para aprender fisiología y lo que puede ser el papel de las células en la construcción de un organismo. Pero intuye que el secreto se esconde en la genética. Como dijo en una ocasión, la genética “es el hilo de Ariadna que nos ayuda en el laberinto de nuestras preguntas biológicas”, en alusión al ovillo utilizado por el héroe Teseo para escapar del laberinto del Minotauro en la mitología griega. Con esta idea, en 1968, después de doctorarse aterriza en Caltech, California, donde tendrá lo que llamo la revelación de su vida.

Antes de salir para EE UU, necesita completar un experimento parte de un estudio sobre el papel de las células en la construcción del ala de la mosca. Los detalles no vienen al caso, pero su esencia es que ha marcado células para seguirlas en el ala a medida que la mosca crece. El experimento requiere una máquina de rayos X que el CSIC, donde trabaja, no tiene, así que improvisa. Irradia con una máquina que encuentra en la clínica de un amigo dentista. Luego deja crecer las moscas y, cuando el experimento termina, las colecciona en botes bien marcados y se va a EE UU con las moscas en la maleta. Una vez allí, comienza a escudriñar los resultados del experimento y empieza a entender. Lo que observa es que, dependiendo de la edad de marcaje, las células ocupan más o menos territorio y que no lo hacen al azar, sino siguiendo reglas espaciales de colonización. En Caltech, trabajando con Ed Lewis ―futuro premio Nobel por su trabajo sobre el papel de los genes en el desarrollo― empezará a entender que los genes permiten a las células leer esas reglas y que los genes que hacen este trabajo son especiales. Los llama “selectores” porque seleccionan lo que hacen las células.

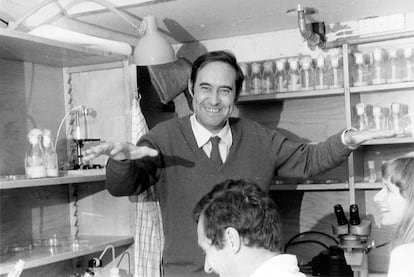

A su vuelta a Madrid, monta un laboratorio en el CSIC de la calle Velázquez con la ayuda de su colaboradora y esposa María Paz Capdevila. En ese momento tiene la suerte de que sus tres primeros estudiantes son brillantes. Durante los años setenta, Morata, Ripoll y Santamaria son apellidos que se unen a García-Bellido en una serie de artículos que iluminan la relación entre los genes, las células y la construcción de los seres vivos y atraen la atención en el extranjero. Estos trabajos inventan la aproximación genética al problema del desarrollo. En 1975 su grupo se muda al Centro de Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, del que García-Bellido es socio fundador y donde su laboratorio se convierte en una suerte de meca de la disciplina que ha fundado.

Entre microscopios y moscas, en una nube de humo de Ducados que recuerdan los visitantes de todo el mundo que acudían en la época, se dirimían hipótesis, planeaban experimentos, analizaban y discutían resultados y se exportaba ciencia. Las ideas, y sobre todo los métodos que se forjaron esos años en Madrid bajo la batuta de García-Bellido, crearon cimientos muy sólidos que hoy siguen dando sus frutos en entendimiento del desarrollo de los seres vivos. Los estudiantes y colaboradores de los años ochenta y noventa recordarán las interminables reuniones de laboratorio de aquella época, en las que García-Bellido ejercía de pontífice de la nueva biología del desarrollo proponiendo nuevos experimentos, cuestionando resultados y pidiendo claridad a veces sin proveerla por su parte, pero siempre provocando, estimulando, pidiendo ir más lejos en el entendimiento de los hechos. Así era Antonio, un autodidacta con una pasión por la ciencia que trae a la memoria aquella visión de Ortega y Gasset sobre la ciencia en España: “fanfarrona, atrevida, irá ganando la certidumbre a brincos […]. Ciencia bárbara, mística y errabunda”.

Se ha escrito mucho estos días sobre su contribución a la biología. Se ha hablado de líneas invisibles delineadas por los genes que, en cierta forma, es lo que llama la atención de lo que él y sus discípulos encontraron en la mosca. Pero la realidad es más sencilla y comprensible que esa visión real, pero algo mística, de su trabajo. Su legado es más general y trascendente. Lo que nos deja es la noción de que el dominio de actuación de los genes es la célula y que es a través de la célula que construyen estructura. Como todo buen científico, también nos deja una pregunta: cómo conversaciones entre células controlan el espacio y la forma. García-Bellido también fue pionero en sugerir que, en el desarrollo, los genes se organizan en conjuntos ―redes, que diríamos hoy―, para esculpir los tejidos de un organismo, en su caso la mosca. Traicionando el ambiente humanístico en el que se crio, presentaba la idea en términos lingüísticos, hablando de sintagmas genéticos, insistiendo en que la genética es la gramática y no la fonética de las células.

La medida de un científico no la da solo su obra, sino sobre todo su impronta. No hay duda de que García-Bellido deja una gran estela en los dos casos. Varias generaciones de científicos formados por él están dispersos por todo el mundo desarrollando ideas y juicio crítico aprendidos en Madrid. Y algo interesante: todos, cuando hablan de él, le recuerdan con un cariño que a veces no se corresponde con la leyenda de una personalidad hosca y espinosa.

La despedida de García-Bellido se ha unido en el último mes a las de James Watson y John Gurdon, otros dos pioneros de la biología moderna. Donde Watson estará siempre unido al ADN y Gurdon a la clonación, García-Bellido quedará atado a ese hilo de Ariadna que él veía como un vehículo, el vehículo, para entender los problemas de la biología. Le imagino ―como él dijo en una ocasión, parafraseando las últimas palabras de Goethe― diciendo: siempre genética, más genética.

Alfonso Martínez Arias es profesor ICREA en la Universidad Pompeu Fabra.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.