El debate | ¿Están en crisis las humanidades?

La enseñanza de disciplinas en torno a la historia y la creación humana ve cuestionada su utilidad en una economía cada vez más acelerada

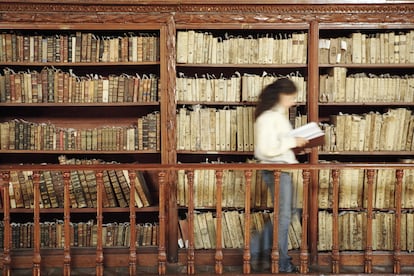

Las disciplinas en torno al ser humano y la creación han sido el pilar sobre el que se han edificado nuestras sociedades. Estudiar y enseñar acerca de lo que consideramos bueno y bello ha sido parte central del currículo educativo durante milenios. Sin embargo, las humanidades se enfrentan hoy al desafío de la obsesión por las salidas profesionales y la presión por elegir estudios más productivos y ligados a las necesidades de la economía. Pero, ¿es realmente así? ¿Es el destino de las humanidades el languidecer en despachos polvorientos y clases cada vez más vacías? ¿Quedarán la filología, la filosofía o la historia del arte convertidas en curiosidades?

Sobre esta cuestión se pronuncian la escritora Marta Sanz, que aprecia una creciente sumisión de las humanidades al mercado, y el catedrático de literatura Jordi Gracia, codirector de la revista TintaLibre, que defiende que la transformación de la forma de divulgar.

Lo llaman progreso, pero es el mercado

Marta Sanz

Las humanidades languidecen, pero hay voces que gritan: “Esto ya había sucedido”, “tenemos una visión narcisista de la historia”, “es el progreso”. Quizá sentirnos protagonistas de nuestro presente sea un acto de responsabilidad que se solapa con Ulises y Prometeo, héroes polimecánicos que utilizan la técnica para materializar la inspiración, ludismo, Mary Shelley, invención de la lavadora, ciberpunk… Ante la insólita velocidad de las transformaciones, las humanidades están en crisis: se abre una ventana de oportunidades y otra ventana de alienaciones inéditas.

En este contexto, el golpe contra el principio de autoridad cuestiona jerarquías injustas. Revisamos el canon de Harold Bloom. Seguimos la línea de estudios decoloniales y feministas. Reivindicamos, con Tillie Olsen, las adivinanzas. Esta sensibilidad, más allá de parodias de la corrección política, constituye un acto de justicia y enriquecimiento intelectual. Sin embargo, resulta difícil escaparse de las inercias, y el cuestionamiento del principio de autoridad se hace extensivo a casi cualquier principio menos a uno: libertad de comprar y vender, tráfico, me gusta. La red como gran biblioteca, ideal humanístico, muta en panel publicitario en el que todo se confunde con todo —Mezquita de Córdoba, sudaderas— y, en esta experiencia selvática —¿democrática?—, perdemos el hilo del criterio —parafraseo a Umberto Eco— para descubrir que la neutralidad del algoritmo encubre el mismo rostro de siempre: varón blanco, posiblemente anglosajón, rico, conservador, confesional y sin habilidades sociales.

La ventilación del campo cultural se contamina con las miasmas de un capitalismo-bacteria resistente al antibiótico. Vivimos sobre ese filo sintetizando la tesis respecto al reverso oscuro de “lo normal” y del canon humanístico —el lenguaje del opresor, como decía Adrienne Rich— con la antítesis de lo mucho que necesitamos ese mismo lenguaje para abolir silencios y mantener conversaciones en el espacio público. Deberíamos descubrir a Luisa Carnés sin olvidar a Miguel Hernández. Igualmente, mientras se desarrollan nuevas maneras de leer vinculadas a los estímulos digitales, no convendría desaprovechar las habilidades con las que ya contamos: los modos de procesamiento de la información del patrimonio analógico. Lo que, para bien o para mal, somos.

No se trata de dejar de escuchar a Bach por haber sido un déspota —el ejemplo es de Tár—, sino de que no se reblandezca nuestra comprensión lectora, la lentitud, la memoria que nos permite establecer relaciones. Las humanidades están en crisis porque ha cambiado sustancialmente nuestra forma de relacionarnos con los textos. Nuestro compromiso. Otra vez, el capitalismo tecnológico perpetúa un concepto de cultura, demagógicamente enquistada en nociones reduccionistas del ocio y lo popular, que a su vez gentrifica los estilos haciendo de muchos libros el mismo. Lo universal se identifica con lo global; en este desplazamiento semántico la cultura se decolora como el centro de ciudades uniformadas por la globalización: en esta uniformización perdemos la destreza para “empinarnos” —la metáfora es de Ida Vitale— frente al texto intrépido, no familiar, que ensancha nuestra visión del mundo y nos hace experimentar placeres que a veces nacen de los discursos aparentemente opacos frente a esos otros discursos, aparentemente transparentes, en los que anidan huevos de escorpiones.

Los interlocutores en la conversación cultural hemos aceptado que quien paga manda. El oficio de escribir se convierte en práctica bufonesca, en la que se reconoce el miedo a perder un sitio —¿transformador?— y paradójicamente se hace fuerza para perderlo asumiendo que tu trabajo no vale para nada. ¿Cómo es posible que nos hayamos convencido de que nuestras palabras son humo y no tenemos ninguna responsabilidad? ¿Cómo es posible que nuestra satisfacción lectora se reduzca a ser el objeto de la seducción? Escribiendo, leyendo, construimos significado y realidad. En las aulas, lenguas, filosofía, humanidades ayudan a que no se seque esa capacidad de comprensión que nos permite reconocer, relacionar, criticar, metabolizar estratos y sedimentos de nuestra condición humana. De la cultura como cultivo.

La cultura siempre fue mutante

Jordi Gracia

Buena parte del descrédito galopante que padecen las humanidades es responsabilidad directa y delictiva de los propios miembros estamentales del segmento humanístico de la academia y la universidad, a menudo soberbiamente blindada entre los muros sordos e insociables de sus instituciones, atrincherados en sus saberes con la infinita arrogancia de quien mantiene inexpugnable a la contaminación de la sociedad y su polución ambiental el fortín. La quitinosa capa impermeable de esos medios académicos es notable ya de por sí, pero en los medios humanísticos —departamentos de lenguas clásicas, de historia antigua, de literatura de otras épocas, de filosofía y otros medios afines— la sobreactuación ante la feliz sociedad cambiante en que vivimos ha sido siempre defensiva, aprensiva y reprensora en lugar de alegremente contagiosa de los saberes que custodia y a duras penas difunde. La mala fama clásica en esos medios de la buena divulgación es uno de los síntomas más tristes de la incomprensión del papel social del saber académico. El desdoro de escribir libros legibles sigue vivo en demasiados ámbitos, como si los grandes ensayistas de la historia, por ejemplo, no hubiesen sido extraordinarios divulgadores, desde Tony Judt a Timothy Garton Ash (o nuestro Santos Juliá o José Álvarez Junco o Isabel Burdiel).

Por fortuna, nada de eso es ajeno ya a múltiples profesores de humanidades, pero prevalece el prestigio de la exquisita queja cultural ante una sociedad que, según ellos, ha perdido el interés en esos saberes cuando antes las masas se volvían locas por las latinidades (como mínimo). La causa de ese desinterés, por supuesto, no es nunca la insufrible pedantería ultrahermética que muchos gastan, sino un desinterés social de la ciudadanía sobre sus cosas de humanidades, esas humanidades que empezaron a funcionar en nuestro sentido moderno desde el siglo XIV italiano (y contó tan elegantemente Francisco Rico en El sueño del humanismo, apto para todos los públicos formados) y que siguen tan campantes como cambiantes hoy.

Y lo que hacen, de hecho, es campar por nuevas rutas impensables hace años. Determinados hilos de X (antes Twitter), múltiples documentales en plataformas y productoras, las webs de museos de altísima gravedad histórica (como las que tiene activadas modélicamente el Museo del Prado) son ejemplares muestras de resintonización de grandes tradiciones humanísticas con el tiempo vivo y su ciudadanía no académicamente cautiva. Por no hablar de YouTube, donde el aficionado y hasta el desconfiado encuentra los mejores conciertos de música clásica o ciclos de conferencias de primerísimo nivel, y hasta subtituladas.

Por fortuna, muchos expertos en humanidades han entendido que también ellas han cambiado a lo largo de los siglos su modo de ofrecerse como investigación y como saber admirable, y hoy no estamos en una etapa diferente. La divulgación no equivale a la degradación del saber, sino a la culminación de su fin último y más alto: compartirlo con el mayor número de gente posible para abrir resquicios, dudas, experiencias que de otro modo serían inaccesibles. Por descontado, las humanidades han vivido un último salto estratosférico al encarnarse de forma natural y óptima en el medio audiovisual, donde la oferta de calidad es tan extraordinaria que resulta poco menos que inabarcable para una sola persona que además de leerse a su Séneca, su Cervantes o su Shakespeare, traducidos o no, quiera también disfrutar con la excelencia de productos como El ala Oeste de la Casa Blanca, Los Soprano, The Wire o… La mesías, eximios ejemplos de la cultura humanística del siglo XXI que solo la esclerosis moral e intelectual de algunos sectores profesionales de las humanidades expulsarán del canon. Sí, por fortuna las Humanidades ya no son solo lo que eran, porque sin dejar de serlo son más cosas y muchas de ellas incipientes clásicos contemporáneos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.