Una revolución molecular disipada

América Latina, o por lo menos una parte sustancial del continente, atraviesa una serie de levantamientos populares cuya fuerza proviene de articulaciones inéditas

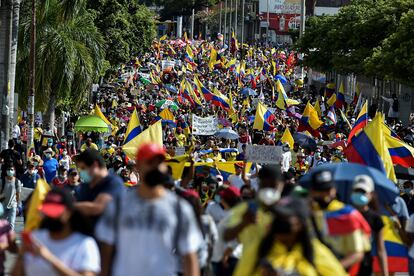

El término viene de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y líder efectivo de la línea dura de la derecha que hoy gobierna al país. Ante las inéditas manifestaciones que se tomaron las calles de Colombia, haciendo al Gobierno declinar el proyecto de reforma tributaria, que una vez más delegaba en los más pobres los costos de la pandemia, no se le ocurrió una mejor idea que llamar a los suyos a una lucha contra una “revolución molecular disipada” que se estaba tomando al país. En esto, debe reconocerse, Uribe tiene razón. Normalmente, son los políticos de derecha los primeros en entender lo que pasa.

América Latina, o por lo menos una parte sustancial del continente, está pasando por una serie de levantamientos populares cuya fuerza proviene de articulaciones inéditas, entre un rechazo radical al orden económico neoliberal, sublevaciones que tensionan, al mismo tiempo, todos los niveles de violencia que componen nuestro tejido social y modelos de organización insurreccional de larga extensión. Las imágenes de las luchas contra la reforma tributaria que tiene al frente a sujetos trans afirmando su dignidad social, o desempleados haciendo barricadas junto a las feministas, explica bien lo que significa “revolución molecular” en este contexto. Significa que estamos ante insurrecciones no centralizadas bajo una línea de comando y que crean situaciones que pueden reverberar, en un solo movimiento, tanto la lucha contra disciplinas naturalizadas en la colonización de los cuerpos y en la definición de sus pretendidos lugares, así como contra macroestructuras de explotación del trabajo. Son sublevaciones que operan transversalmente, poniendo en cuestión, de forma no jerárquica, todos los niveles de las estructuras de reproducción de la vida social.

De hecho, el siglo XXI comenzó así. Se equivoca quien cree que el siglo XXI comenzó el 11 de septiembre de 2001, con el atentado contra el World Trade Center. Esa es la manera en la que a algunos les gustaría contarlo. Sería esa la forma de poner el siglo sobre el signo del miedo, de la “amenaza terrorista” que nunca termina, que se vuelve una forma normal de gobierno. Colocar nuestro siglo sobre el signo paranoico de la frontera amenazada, de la identidad invadida. Como si nuestra demanda política fundamental fuese, en una retracción de horizontes, seguridad y protección policial.

En verdad, el siglo XXI comenzó en una pequeña ciudad de Túnez llamada Sidi Bouzid, el día 17 de diciembre de 2010. Es decir, comenzó lejos de los reflectores, lejos de los centros del capitalismo global. Comenzó en la periferia. Ese día, un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, decidió reclamarle al gobernador regional y exigir la devolución de su carrito de venta de frutas que había sido confiscado por la policía. Víctima constante de extorsiones policiales, Bouazizi fue hasta la sede del gobierno empuñando una copia de la ley. Fue recibido por un agente policial que rasgó la copia en su frente y le dio una bofetada en la cara. Entonces Bouazizi prendió fuego a su propio cuerpo. Luego de esto, Túnez entró en una convulsión y el Gobierno de Ben Ali cayó, despertando insurrecciones en casi todos los países árabes. Así comenzaba el siglo XXI: con un cuerpo inmolado por no aceptar someterse al poder. Comenzaba así la primavera árabe. Con un acto que decía: mejor la muerte que la sujeción, en una conjunción particular entre una “acción precisa” (reclamar por tener su carrito de venta de frutas confiscado) y una “reacción agonística” (inmolarse) que reverbera por todos los poros del tejido social.

Desde entonces el mundo asistió durante diez años a una secuencia de insurrecciones. Occupy, Plaza del Sol, Estambul, Brasil, Gillets Jaunes, Tel-Aviv, Santiago: son apenas algunos lugares por donde este proceso pasó. Y en Túnez también se vio lo que el mundo conocería en los próximos diez años: múltiples sublevaciones que ocurrieron al mismo tiempo, que rechazaban el centralismo y que articulaban, en la misma serie, mujeres egipcias que aparecían mostrando sus senos en las redes sociales y paros generales. La mayoría de estas insurrecciones se debatirá con las dificultades de los movimientos que despiertan contra sí las reacciones más brutales, que se enfrentan contra la organización de los sectores más arcaicos de la sociedad en su tentativa de preservar el poder tal y como siempre fue. Pero hay un momento en el que la repetición termina por generar un cambio cualitativo. Diez años después esto ocurrió y fue posible verlo el pasado domingo en Chile.

Chile eligió una nueva Asamblea Constituyente. Después de las manifestaciones masivas de octubre de 2019 que hicieron que las calles ardieran hasta que el Gobierno parara de matar a su propia población y aceptara convocar un proceso constitucional, Chile eligió 155 diputados constituyentes de los cuales 65 son independientes, es decir, no están vinculados a estructura partidaria alguna, pero están unidos, como los 24 constituyentes de la Lista del Pueblo, por un “estado ambiental, igualitario y participativo”. 79 constituyentes son mujeres, convirtiéndose en la única Asamblea Constituyente de la historia mundial en tener mayoría de mujeres. 18 son escaños de pueblos originarios, estando todos presentes (desde los Rapanui de la Isla de Pascua hasta los Mapuches). La derecha, que ansiaba alcanzar al menos un tercio para poder vetar las modificaciones constitucionales, apenas tendrá 37 diputados.

El carácter absolutamente único del proceso chileno se encuentra en el hecho de producirse como una “institucionalización insurreccional”. Es el resultado de una insurrección que exigió inmediatamente una nueva institucionalidad. Los islandeses intentaron lo mismo, cuando la crisis económica produjo profundas movilizaciones populares que terminaron por producir una nueva constitución. No obstante, el Parlamento no reconoció la nueva carta, abortando el proceso.

La excepcionalidad andina debe comprenderse a la luz de lo que fue la vía chilena al socialismo. El Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) buscó realizar un programa marxista a través de una mutación progresiva de la vida social que preservaba una buena parte de la estructura de la democracia liberal. Muchos criticaron esta estrategia después del golpe de Estado, pero hay que recordar sus razones. Era el modo en que los chilenos y chilenas impidieron la militarización de la vida social, como normalmente ocurrió en todos los procesos revolucionarios hasta ahora. Había un problema real que Chile buscó resolver innovando.

De cierta forma, ese proceso interrumpido es el que se retoma ahora 47 años después. Desde las revueltas de los pingüinos en el primer Gobierno de Bachelet, Chile vio cómo líderes estudiantiles se volvieron diputados y diputadas que lucharon y obtuvieron del Congreso una reforma que volvió gratuito el sistema de enseñanza pública. Ahora, ellos hicieron este movimiento inédito de dejar las calles solo si tenían una constituyente en sus manos, lo que los tunecinos apenas consiguieron años después de la formación del primer gobierno posdictadura. Al acoplar los dos procesos, Chile permitió que el entusiasmo insurreccional comandase el proceso constitucional, institucionalizando su revolución molecular.

El espectador que ve esto desde el Brasil se pregunta qué pasa con nosotros. No obstante, se equivocan aquellos que creen que esta dinámica no alcanzará a Brasil. Pasa que ella se va a enfrentar a una situación más dramática. Pues Brasil es el país en el que las fuerzas de reacción se organizaron de forma insurreccional. Son sectores expresivos de la población los que fueron e irán a las calles a pedir un golpe militar y a defender el fascismo de quien nos gobierna. Dentro de la lógica de la contrarrevolución preventiva, el Brasil, a diferencia de otros países latinoamericanos, fue capaz de movilizar las dinámicas de un fascismo popular. Es por eso que el escenario tendencial entre nosotros es el de una insurrección contra otra insurrección. Una revolución fascista contra una revolución molecular disipada. Mejor sería estar preparados para ello.

Vladimir Safatle es profesor titular del departamento de Filosofía de la Universidad de São Paulo. Traducción de Natalia Lopez.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.