“Si viviéramos miles de años entenderíamos las montañas”: las últimas reflexiones de Sebastião Salgado

El escritor Juan Villoro comenzó a trabajar en un perfil del fotógrafo brasileño sin sospechar que tendría que ajustar los tiempos verbales por su muerte el pasado mayo

“No soy el mejor fotógrafo del mundo, soy el que más trabaja”, me dijo Sebastião Salgado con voz suave. Su español, casi perfecto, se veía favorecido por la cadencia tranquila y melodiosa del portugués: “Un fotógrafo pertenece a una raza aparte: no soy un artista; el periodista recompone la realidad pero el fotógrafo no. Tengo el privilegio de mirar, nada más”.

El 5 de febrero de 2025 nos encontramos en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, donde él presentaría Amazonia, última exposición de gran formato que inauguró en vida.

Trabajé en este perfil sin sospechar que tendría que ajustar los tiempos verbales por la más triste de las razones: el fotógrafo murió el 23 de mayo de 2025.

Hombre de extremos, Salgado ignoraba las frases de trámite y desconocía la indiferencia. Una de sus palabras recurrentes era “colosal”. Le gustaba citar estadísticas de asombro con la autoridad de quien, en un solo día, vio morir a 10.000 personas en Ruanda. Vivió cautivado por los extremos de la condición humana: el infierno y el paraíso, la caída y la redención.

Salgado nació en la pequeña población de Aimorés, Minas Gerais, en 1944. Formado como economista, en 1968 abandonó el Brasil de la dictadura y trabajó en Londres y París. En 1973 dejó su puesto en la Organización Internacional del Café para dedicarse a la fotografía. Fue un despertar tardío. Estaba a punto de cumplir 30 años cuando su esposa, Lélia Wanick, le prestó una cámara. Eran los tiempos de la fotografía analógica, pero la principal revelación no ocurrió en el cuarto oscuro sino en la mente: las imágenes expresaban la realidad mejor que las cifras.

En cuanto nos saludamos, Salgado se refirió al escenario que nos rodeaba en su habitual modo superlativo: “¡Es el mejor museo del mundo!”. Luego mencionó un aspecto inédito de la muestra, las fotografías para ciegos, que se interpretan por el tacto. Hice la prueba de descifrar siluetas con los dedos, sin ningún éxito: “Te falta ser ciego”, comentó con ironía.

Aunque estábamos lejos de la selva, el creador de Amazonia llevaba su habitual ropa de trabajo: pantalones holgados de tela impermeable con grandes bolsas en los costados, zapatos de suela de goma, chaleco de excursionista. A punto de cumplir 81 años, recorría la exposición con enérgica soltura. Lucía en buena forma y hablaba con entusiasmo de proyectos futuros. Pero no hay modo de anticipar la ruleta del destino. Tiempo atrás había contraído malaria. Llevaba en la sangre ese saldo de sus viajes; la amenaza parecía controlada, pero derivó en leucemia.

De los 29 a los 81 años, Salgado caminó lo suficiente para darle la vuelta al mundo varias veces. Vivía para perseguir encuadres. El documental La sal de la tierra, dirigido por Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, hijo de Sebastião, registró su pasión por moverse, arrastrarse, reptar en pos de una toma. En una escena rueda sobre una playa de guijarros para que las morsas que pretende retratar no adviertan su presencia.

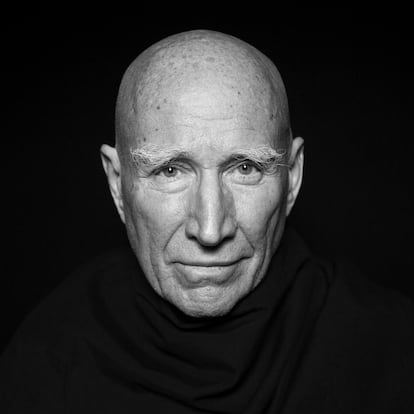

La mirada azul de Salgado transmitía la insólita calma del viajero en reposo. Sus amigos más cercanos sabían que no le gustaban las críticas, especialmente de los colegas, pero en público reaccionaba con un temple de monje zen, digno de su cráneo pulido, y se limitaba a decir: “Mi ángel y su ángel no se encuentran”.

Salgado se instaló en París, donde pudo desconectarse de las turbulencias que registraba en sus fotografías. Pocos escenarios tienen el atractivo visual de la “ciudad luz”; sin embargo, su territorio parisiense constaba de dos espacios: el laboratorio y la casa. “No conozco fotos de Sebastião de París”, dice su gran amiga Graciela Iturbide: “Le gusta vivir ahí pero su cabeza está en otras partes”.

Durante la entrevista, Salgado tenía horario de ninguna parte. Se había despertado a las cinco de la madrugada, pero no se limitaba a responder la pregunta de turno; anticipaba las cinco siguientes con la elocuencia de quien ha tejido un discurso durante años. Al final de la charla comentaría: “Estaba agotado, pero descansé hablando”.

Me pareció oportuno que comenzara hablando de las caminatas con su padre: su escuela de la mirada. “Por lo general, mis fotografías se ubican en la naturaleza. El cielo es una parte muy importante de mi fotografía porque nací en una hacienda donde las luces son la cosa más fantástica que te puedas imaginar; en octubre, cuando empezaban las nubes, iba con mi papá al campo. A él no le gustaba andar a caballo, prefería caminar durante tres o cuatro horas; subíamos al punto más alto de la hacienda y veíamos las nubes y el sol pasando por ellas. Eso sigue conmigo”.

La naturaleza se puede idealizar hasta la distorsión. Cuando Vargas Llosa investigaba la Amazonia para escribir La casa verde, descubrió lo fácil que era caer en exageraciones ante un paisaje desmesurado: “Recuerdo sobre todo las increíbles ‘novelas amazónicas’, con sus faunas y flores demagógicas: mariposas del tamaño de las águilas, árboles caníbales, serpientes acuáticas largas como serpentinas”, relató en Historia secreta de una novela.

Werner Herzog buscó un enfoque más dramático. En su película Fitzcarraldo narró la historia de un hombre empeñado en trasladar un barco por la Amazonia peruana. Derrotado por los elementos, el cineasta publicó un diario de rodaje de título emblemático: Conquista de lo inútil. No es fácil imponerse a un entorno que lleva milenios resistiendo a los depredadores y las interpretaciones que lo distorsionan.

En sus series de temas sociales (Trabajadores, Otras Américas, Sahel o incluso en Génesis, dedicada a la naturaleza), Salgado expresó lo real de manera contundente; en cambio, sus fotografías de Amazonia exploraron algo íntimo: la vida secreta de las plantas.

Ciertos artistas asumen al final de su vida un “estilo tardío”. Es el caso del Beethoven de los cuartetos de cuerda, el Goya de la época negra o el Thomas Mann del Doktor Faustus. Salgado pertenecía a esa estirpe. Su tránsito hacia otra forma de mirar dependió del paso de lo social a lo ecológico, pero también de una transformación técnica, de lo analógico a lo digital. “Toda mi vida trabajé con Tri-x”, dijo en alusión a la película en blanco y negro más vendida del mundo: “La conocía como la línea de mi mano. Con lo digital pasa lo mismo: yo conozco mis luces”.

Las trampas de la fama

Posiblemente, Salgado era el fotógrafo más conocido del planeta y recibía críticas ambivalentes. Durante medio siglo documentó la injustica y regaló buena parte de su trabajo; sin embargo, para algunos era una superestrella que promovía una “estética de la miseria”, acaparaba museos y publicaba libros de tamaño excesivo.

El tono llano, afable en que se dirigía a los técnicos mexicanos que trabajaban en su exposición, y que le granjeó la confianza de miles de personas, no podía ser más modesto, pero los comentarios más acerbos no se dirigían a su persona, sino a su forma de mirar. Ingrid Sischy lo acusó en The New Yorker de “embellecer la tragedia” y Jean-François Chevrier en Le Monde de ejercer un “voyerismo sentimental”. No faltaron respuestas en defensa del brasileño. Con su acostumbrado estilo aforístico, Eduardo Galeano escribió: “La caridad, vertical, humilla. La solidaridad, horizontal, ayuda. Salgado fotografía desde dentro, en solidaridad”. Sin el componente de la belleza, numerosas imágenes serían olvidadas. La estética genera empatía. Gilberto Owen expresó este enigma en un aforismo: “El corazón. Yo lo usaba con los ojos”.

De acuerdo con Salgado, quienes critican la “fotografía de la miseria” no abordan del mismo modo a los testigos de los privilegiados: “Irving Penn, Richard Avedon, Annie Leibovitz, los grandes fotógrafos americanos que retrataron a los ricos de su país y que se han ocupado de los grandes desfiles de moda no reciben críticas porque se asume que la belleza es de los ricos; pero si retratas la belleza de los pobres hay críticas porque se supone que alguien pobre tiene que ser feo y debe vivir en un local feo, pero no: vive en nuestro planeta, que tiene un cielo maravilloso y montañas increíbles; yo debo mostrar eso en medio de su pobreza material”.

“El problema de Salgado es el éxito”, comenta el fotógrafo argentino Dani Yako: “La apropiación de temas no solo es suya; todos los fotógrafos nos apoderamos de la vida de los demás. En un principio, él no pensó en ser expuesto; laburaba para los periódicos, pero las galerías le dieron otro marco a su obra y a veces eso genera malentendidos. Lo importante es su trabajo”.

La controversia difícilmente abandona a una figura pública. El 17 de enero de 2025, The Guardian publicó un artículo sobre la fotografía ecológica de Salgado: Trouble in Paradise (problemas en el paraíso). El texto informaba que el antropólogo Joāo Paulo Barreto, perteneciente a la comunidad indígena tukana, visitó la exposición Amazonia en Barcelona y la abandonó a los 15 minutos, escandalizado por el despliegue de desnudos: “¿Se atreverían los europeos a exhibir los cuerpos de sus madres y sus hijas de ese modo?”, preguntó. De acuerdo con Barreto, Salgado veía a los indígenas con actitud colonial. Poco después, el artículo fue refutado en una carta a The Guardian por Beto Vargas, líder indígena del grupo marubo. Vargas destacó la importancia de retratar los habitantes de la zona más profunda de la Amazonia; el hecho de que aparezcan desnudos no es un artificio, pues así viven y no deben ser occidentalizados para ser respetados. Vargas atestiguó las sesiones en las que los propios indígenas discutieron el modo de ser retratados y comentó que, gracias a Salgado, la suprema corte de Brasil promulgó la ley ADPF-70 para garantizar la ayuda médica negada a los indígenas durante la pandemia por el Gobierno de Bolsonaro.

El reportaje de The Guardian surgió de una circunstancia casual: la exposición de Salgado se presentó en Barcelona al mismo tiempo que otra, en la que participó el propio Barreto: Amazonias. El futuro ancestral.

El ser humano ama las disyuntivas: vino tinto o vino blanco, la playa o la montaña, el Barça o el Madrid. The Guardian estableció una innecesaria competencia entre dos proyectos excepcionales.

Tuve oportunidad de entrevistar al comisario de El futuro ancestral, Claudi Carreras, gran conocedor de la cultura de América Latina. “Estoy hecho mierda”, dijo al recibirme en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Durante ocho meses recorrió 6.900 kilómetros por río para registrar una naturaleza que no solo incluye selvas, sino también desiertos y glaciares, donde conviven cerca de 300 lenguas y donde la cultura pop combina instrumentos vernáculos con guitarras eléctricas.

También él fue víctima de la tensión que surge entre quienes defienden sus raíces y quienes llegan de lejos. En un principio, Barreto se negó a recibirlo: “Yo no hablo con blancos”, le dijo en Manaos. Sin embargo, después de reunirse con sus mayores, el antropólogo tukano recapacitó. Carrera le ofreció ser uno de los 11 comisarios de El futuro ancestral y Barreto aportó la sección más etnográfica y costumbrista de la muestra.

Por su parte, Salgado registró los pacíficos brotes de las plantas como solo podía hacerlo un corresponsal de guerra. Ciertas revelaciones llegan por contraste.

Lo cierto es que no hay una manera de acercarse al gran vivero del mundo. Amazonia y El futuro ancestral eran esfuerzos complementarios.

El juicio de los colegas

Hablé con varios fotógrafos sobre Salgado y decidí dejar sus declaraciones en tiempo presente para ser fiel a como veían a un colega vivo.

Fundador de la revista Luna Córnea, Pablo Ortiz Monasterio se deslumbró con el proyecto Otras Américas. Esa visión poética de una realidad devastada le pareció ajena a toda tentativa de embellecer el espanto: “El problema es del capitalismo avanzado, que causa los conflictos y luego los comercializa; esa polémica no solo lo abarca a él, sino a cualquiera que toque esos temas. Su estilo es único; Kodak te pedía que te pusieras de espaldas al sol; él busca la luz; es tan virtuoso que abruma”.

Si esas fotos no nos sedujeran, tampoco nos afectarían. En este sentido, la belleza aporta un alegato moral.

Ortiz Monasterio asesoró a Salgado para ir a Munerachi, en la sierra Tarahumara: “Disparaba 20 o 25 rollos diarios, los mandaba por Federal Express en sobres especiales para protegerlos de los rayos X. Alucina verlo trabajar con una presión tan grande; viajaba con un fajo de 200 contactos que revisaba por la noche. Cuando estaba en la agencia Magnum, facturaba más que todos los demás fotógrafos; eso provoca admiración, pero también celos y envidias”.

Por su parte, Dani Yako me dijo en una videollamada: “En Salgado todo es grandioso, desde los cielos hasta los movimientos de masas, incluso en las fotos supuestamente intimistas es tan exuberante como García Márquez; logra algo casi irreal, piensas que eso no puede existir: ahí está el mérito de su búsqueda”.

Un hombre sencillo puede tener exigencias nada sencillas: “Cuando me invitó a comer a su casa, él cocinó”, cuenta Yako, “no se comporta como una estrella, sigue viviendo en el mismo sitio de siempre, pero obviamente hay una distancia; su vida es distinta: mientras comíamos su laboratorista le llevaba fotos que tenía que mandar en el Concorde a The New York Times”.

La mejor amiga de Salgado en México es Graciela Iturbide. La visité en su casa del barrio del Niño Jesús. Un joven me interceptó en el camino y preguntó adónde iba. Dije el nombre de la fotógrafa y se ofreció a llevarme, orgulloso de ser vecino de una gloria nacional.

Iturbide se reponía de una fractura, pero mantenía el temple sereno con el que parece lograr que las imágenes se acerquen a ella sin buscarlas. Solo había salido una vez a la calle, para asistir a la inauguración de Amazonia. Conoció a Salgado en 1980, cuando usaba una gran barba rubia y melena de hippy: “Tengo una foto de él de esa época: guapísimo”, recuerda Iturbide. “Entonces su mente y su corazón estaban más vírgenes, abiertos a las sorpresas. Le conseguí un flash para que pudiera fotografiar en la basílica de Guadalupe. Después de ese viaje se quedó varias veces en mi casa y le dejaba mi recámara. México fue su puerta para las Otras Américas”.

Iturbide y Salgado fotografiaron juntos en la Villa de Guadalupe, Xochimilco y Veracruz. Por cada foto de ella, él tomaba cien: “Tiene una disciplina asombrosa, no para nunca; yo soy más de escoger; no me gusta la prisa; prefiero las fotos que llevan a una revelación en el laboratorio”. Iturbide también vio en acción a un fotógrafo muy distinto, Henri Cartier-Bresson: “Henri aguardaba hasta encontrar la oportunidad; yo también espero el momento. En cambio, Sebastião no se detiene, por eso le vino bien pasar de lo analógico a lo digital; le gusta hacer las cosas rápidas, pero revela las fotos como si fueran analógicas, no me preguntes cómo. Cambié 10 fotos mías con otras de él, pero las suyas son de gran formato y no tengo dónde ponerlas. Las que más me gustan son las de Serra Pelada. Me encanta ser su amiga después de tantos años; hay fotógrafos que se dejan de hablar, te puedo dar ejemplos, pero no para la entrevista”.

Las sincronías entre los fotógrafos alcanzaron un momento de luz y sombra el 23 de mayo: Iturbide fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias mientras su amigo fallecía.

La naturaleza como terapia

Robert Capa murió al pisar una mina en Vietnam, cumpliendo uno de sus axiomas: “Si la foto no funciona es que no estuviste suficientemente cerca”. Su colega de Minas Gerais hizo suya la frase y cubrió el horror en inaudita proximidad. Ajeno al tremendismo, buscó la dignidad de los que sufren y utilizó la estética como un recurso de denuncia.

Sin embargo, registrar desastres le pasó una costosa factura. Hacia finales de los años noventa, después de atestiguar los pozos petroleros en llamas en el desierto de Kuwait y seguir a los desplazados en África, enfermó de un mal inédito, causado por lo que había visto.

Justo entonces su padre le dejó la finca de la familia. “Nací en Minas Gerais; nuestro barroco nació ahí y mi fotografía es muy barroca. Empecé muy tarde en la fotografía, pero el impulso venía de lejos, lo mismo que mi herencia ideológica, que venía de un país pobre, subdesarrollado. He hecho fotografía social casi toda mi vida y empecé a hacer fotografía ambiental a partir de 2004, cuando entendí que debía volver al planeta. Comprendí la evolución de la sociedad cuando apareció Gorbachov y transformó la Unión Soviética; él solo era un hombre, pero detrás había miles de personas que necesitaban eso; si no hubiera sido él hubiera sido otro. La evolución tiene una lógica colectiva. Yo trabajé en México en los años ochenta cuando ninguna persona pensaba en el medio ambiente ni en la protección de la naturaleza. Cuando vine por primera vez a la Ciudad de México encontré una ciudad mineral, hoy es una ciudad verde; si te fijas, todos los árboles son jóvenes, tienen 20 o 25 años. Mi fotografía sigue los cambios de la especie humana. Trabajé mucho en África, estuve en el genocidio en Ruanda, y cubrí la reorganización de la familia humana en la serie Éxodos. Lo que vi en Ruanda ha sido lo más terrible que he visto; me enfermé psicológica y físicamente. Fui a ver a un doctor porque me sentía muy mal y me dijo: ‘Sebastião, tú no estás enfermo, tú estás moribundo; si sigues así no vas a poder más, porque tu cuerpo entró en una lógica de destrucción”, dijo.

El ensayista brasileño Ricardo Viel, que trabaja para la Fundación José Saramago en Lisboa, presenció una conferencia de Salgado hace unos 15 años: “Le costaba trabajo recordar las cosas”, me dijo en la Casa de los Picos, que alberga el legado del novelista portugués: “Cuando lo escuché, parecía haber perdido la memoria y acudía con frecuencia a Lélia para que le precisara algo”.

En nuestra conversación, Salgado volvió a ese momento crítico: “Me fui a Brasil, alquilamos una casita en una playa y decidí abandonar la fotografía; estaba avergonzado de ser parte de una especie tan depredadora, tan brutal”.

La finca familiar, que había sido un vergel, estaba completamente erosionada. Salgado decidió recuperarla. Por cada foto que había tomado, plantó un árbol. Para 2014, la tierra que en 2001 era un yermo había florecido de forma extraordinaria.

A medida que el campo reverdecía, él sanaba: “Vi surgir los árboles y que los insectos regresaban, y con los insectos los pájaros y luego los mamíferos. Me curé, recuperé una gran esperanza y decidí volver a la fotografía”.

Ningún colega había tomado tantos helicópteros, canoas, caballos, mulas o avionetas en más de 100 países. “¿Cuántos caminos debe tomar un hombre para ser llamado hombre?”, se preguntó Bob Dylan. En el caso de Salgado, habría que preguntar si dejó de tomar algún camino.

Cuando recuperó su oficio, lo hizo en plan épico. Entre 2004 y 2012 emprendió 32 viajes. El resultado fue Génesis: el mundo en su primer día. “Quise ver mi planeta, lo que tenía de prístino, lo que no ha sido destruido. Fui a Washington, a Conservation International, y descubrí que el 47% del planeta estaba como en el momento del génesis, no las partes habitables, sino las tierras más altas, las más húmedas, las más frías, las más desérticas, y ahí me fui. Durante ocho años me hice el mejor regalo que una persona se puede ofrecer a sí misma. Pero el viaje más importante fue interior. Entendí que soy naturaleza. Cuando estaba en el norte de Alaska, tuve un guía esquimal muy gordo, más chaparrito que yo, que no podía subir a las montañas. Aterrizábamos en pistas muy estrechas y cortas, y el avión no podía llevar mucho peso. Preferí quedarme solo, sin el esquimal. En la montaña, acompañado por plantas y minerales, entendí que yo era uno entre los demás. Ahí recuperé la esperanza, no en mi especie, que no merece estar en este planeta, sino en un planeta que se está rehaciendo solo”.

Durante décadas, Salgado fue un testigo a ras de tierra. En la Amazonia tuvo que despegar para captar espacios enormes: “No hay avionetas especiales para fotografiar la floresta desde arriba, tampoco hay drones porque no hay bases para poder volarlos. El macizo de montañas más grande de Brasil está en la Amazonia, pero no hay fotografías de eso porque no hay acceso. Tuve que recurrir al ejército, la única institución con representación en ese territorio, con 23 cuarteles. Aceptaron que me desplazara en sus avionetas, con las puertas abiertas para fotografiar. No eran misiones para mí, me unía a las que tenían y contribuía con el combustible (45.000 litros); así pude retratar una región de casi 500 kilómetros, un conjunto de islas formadas en el último periodo de las glaciaciones”.

Este recuerdo activó su entusiasmo por lo inédito: “Pude fotografiar los ríos aéreos; es un concepto científico nuevo, del que se habla desde hace unos ocho o diez años. La evaporación de los ríos y los lagos de la Amazonia es inmensa; es el único espacio del planeta que tiene una evaporación propia que garantiza las lluvias. Eso forma nubes colosales. El volumen de agua que sale por el aire es más grande que el del agua que el río Amazonas expulsa al océano Atlántico”.

El segundo viaje: la memoria

¿Qué soñaba Salgado? “Después de cenar pesado tengo pesadillas, regreso a los tiempos de la fotografía analógica y sueño que no tengo película y estoy retratando sin nada dentro de la cámara o que la película se expuso a la luz y todo se veló”. De noche, todas las fotos que había tomado no tranquilizaban su inconsciente. De día, las transformaba en recuerdos.

Para John Berger, el antecedente de la fotografía no es el dibujo ni el grabado, sino la memoria. La imagen es un certificado temporal.

A punto de cumplir 81 años, Salgado reflexionó sobre su edad. Sin saberlo, estábamos en una situación de umbral y sus palabras cobraron dramático peso con su muerte: “Nosotros vivimos muy poco, 80, 90 años. Si viviéramos miles de años pensaríamos de otro modo: entenderíamos las montañas. Pero pasamos muy rápido por el mundo; es necesario hacer un esfuerzo para captar la naturaleza. Recuerdo que un día estaba en la Amazonia, con Lélia, y un helicóptero militar pasó por nosotros; despegamos a puerta abierta en ese Black Hawk y me dediqué a fotografiar hasta que desvié la vista y vi a Lélia llorando. Le pregunté qué le pasaba y dijo: ‘Es la belleza’. El paraíso estaba alrededor”.

¿Cómo elegir los momentos del infierno o el paraíso? “Fotografiar es vivir dentro de un fenómeno que retratas desde un principio, esperando que llegue al clímax, sigues fotografiando hasta que pierde intensidad y desaparece. El próximo sábado cumplo 81 años, ya no puedo empezar un proyecto largo; estoy viajando dentro de mi vida, volviendo a mis planchas de contacto, tengo más de 600.000 fotografías de tamaño postal y amo el segundo viaje de revisarlas. El otro día estaba editando unas fotografías que hice en las montañas de Ecuador en 1976 o 1977. Ahí me dio hepatitis, pero no tenía plata para volver a París y trabajé enfermo, ¡al regresar a esas fotografías me volví a enfermar! Vivo con la misma intensidad fotografiar que editar, vuelvo a sentir los olores, ¡el olor del chicharrón en las montañas de Ecuador! En las fotos de México recuerdo los tequilas que tomé”. Salgado levantó la vista, recordando algo lejano, y John Berger volvió a tener razón: la fotografía pertenece a la memoria.

Con ímpetu celebratorio, Victor Hugo escribió al fotógrafo Edmond Bacot: “Felicito al sol por tener un colaborador como usted”. A Salgado lo habría felicitado por sus nubes.

Durante la conversación, mencioné la novela Macunaíma, de Mário de Andrade, que se ubica en la Amazonia y recrea con ironía una región “con mucha alimaña y poca salud”. Para no caer en peligro de trabajar, el protagonista repite un lema existencial: “Oh, qué pereza”.

El más activo de los fotógrafos admiraba la historia protagonizada por un flojo. Después de la charla, pidió que viéramos una foto del paisaje de Macunaíma. “Ahí está”, señaló el río con la discreción con que se señala a una persona para que no se ofenda.

La muerte de Sebastião Salgado, ocurrida poco después de nuestro encuentro, dio valor testamentario a una de sus frases: “Pasamos muy rápido por el mundo”.

Su legado, hecho de instantes, ya se inscribe en la memoria.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.