En las entrañas de Toledo: un universo subterráneo de termas romanas, pozas islámicas y baños judíos

Los vecinos del centro histórico abren los sótanos de sus casas para que 200.000 visitantes se sumerjan cada año en las distintas urbes que subsisten bajo el suelo

“Si llevan un par de horas en Toledo, se habrán dado cuenta de que no van a descubrir esta ciudad en un día”. En la céntrica plaza Amador de los Ríos, mientras varios jóvenes se turnan al piano interpretando melódicas y reconocibles partituras de Ludovico Einaudi —se celebra el programa Pianos en la calle—, una guía de turismo rebaja las expectativas de un grupo de visitantes, hasta ese mismo instante ansiosos por comerse (turísticamente hablando) la antigua capital imperial de un solo bocado. En absoluto lo van a conseguir. Y no ya porque la metrópoli, patrimonio de la humanidad desde 1986, disponga de un centenar de edificios protegidos en su casco histórico. La verdadera razón es que los toledanos les han reservado un críptico regalo, una sorpresa difícil de intuir.

“Antes la gente se iba de Toledo sin conocerla al completo”, apunta la arqueóloga Soledad Sánchez-Chiquito. Porque lo que ignoran los inocentes forasteros es que, mientras escuchan atentamente a su cicerone, bajo los pies —a cuatro o cinco metros de profundidad— yacen los restos pétreos de las antiguas termas imperiales romanas, que se extienden por más de 3.000 metros cuadrados. Y este es solo un ejemplo de las distintas urbes que subsisten ahí abajo.

En una esquina de la plaza, a unos pocos pasos, comenzarán a palpar esa otra realidad arqueológica, semioculta, en un espacio oportunamente musealizado por el Consorcio de la Ciudad de Toledo. Para seguir explorando el fragmentado balneario pueden visitar la reciente excavación practicada en el oratorio de San Felipe Neri, justo al lado. Pero si quieren continuar la ruta y recorrer, por ejemplo, los inquietantes pasadizos del espacio Thermae (donde se aprecian los conductos por los que faenaban los operarios, los esclavos…), deberán introducirse en las casas de los vecinos. Sí, entrar en el portal del vecindario, descender y recorrer los sótanos.

“Toledo es un yacimiento arqueológico: lo que la hace diferente es que la gente vive en él”, revela Sánchez-Chiquito, directora de gestión patrimonial del citado organismo, que ha revolucionado las entrañas toledanas en las últimas dos décadas, haciendo emerger un subsuelo (hoy visitable) donde el pasado convive con el presente. Donde carpetanos, romanos, visigodos, musulmanes, judíos y cristianos cohabitan en un idéntico plano temporal. Donde cada monumento es, sostiene, “una lección de historia”.

Apenas a dos minutos a pie, recorriendo el callejón de San Ginés, aguardan las populares Cuevas de Hércules. En realidad, más allá del aura mitológica que le otorga el nombre, se trata de un antiguo depósito que abastecía de agua potable a la Toletum romana. “Actualmente, el agua que bebemos procede de los pantanos y está verde. Por eso, la pasamos por unos filtros y sabe a cloro. ¡Eso los romanos no lo admitirían! El agua corriente durante el Alto Imperio, cuando se utilizaban pozos decantadores para purificarla, tenía incluso más calidad que la actual”. El entusiasta apunte corresponde a Juan Manuel Rojas, arqueólogo natural de Sonseca formado entre las profundidades toledanas, director del célebre yacimiento de Guarrazar (a 13 kilómetros de la capital). Al interior de la cisterna accede un constante goteo de turistas, descendiendo por una angosta escalera metálica en forma de caracol. Ahí abajo les aguarda una apasionante lección práctica sobre la avanzada técnica constructiva de los romanos: cómo dotaban al depósito de sillares gigantes (opus quadratum) para retener el agua, revestían sus paredes con una mezcla de piedras y cal (opus caementicium) e impermeabilizaban el estanque con un finísimo cemento (opus signinum).

Mastodónticos espejos cubren los vanos de los rotundos arcos de granito que dividen la cisterna. Tal y como sostiene Rojas, siguiendo un modelo que se repetirá constantemente en los subterráneos, la estructura se levantó para soportar los cimientos de un templo paleocristiano, que luego fue mezquita y finalmente, tras la Reconquista, una iglesia dedicada a san Ginés. Ante los cristales, más de un visitante sucumbe a la tentación de hacerse un selfi aprovechando su propio reflejo. Ni siquiera se atreven a imaginar, en cambio, que al otro lado del vidrio podrían encontrarse una bombona de butano, un brasero o, amarilleando, antiguos apuntes de primero de carrera que se acumulan en un sótano particular.

Aunque parece inverosímil, el arquitecto Jesús Corroto corrobora esta paradoja mostrando en su tableta electrónica una fotografía que ilustra el caos propio de cualquier trastero privado. Este, eso sí, entre muros romanos. En una amplia y moderna sala de reuniones, el gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo hace pedagogía de los logros de esta institución, cuyo cuartel general se sitúa, cómo no, en el centro histórico. Un entorno donde “antes, los vecinos tapaban los restos arqueológicos que encontraban en las viviendas; ahora, en cambio, los destapan”, resume.

El organismo nació en 2001, precisamente, para impulsar un cambio de paradigma: recuperar los espacios arqueológicos en los edificios del casco histórico mediante intervenciones y ayudas, y ponerlos a disposición del público adquiriendo propiedades privadas, o a través de convenios con los titulares. “Cuando hace más de 20 años un vecino quería rehabilitar su casa, existían ciertas reticencias a descubrir ese patrimonio desconocido; hoy, nosotros, desde la arqueología, la restauración o el patrimonio, desde la confianza y la gestión, lo ayudamos”, describe el responsable del consorcio, en el que tienen participación las administraciones estatal, autonómica, provincial y local.

“Hace semanas apareció un arco del siglo XI en el callejón de San Pedro y no se tapó: la propietaria llamó rápidamente a nuestros técnicos para que la ayudáramos en la gestión”, explica. Ajenos al ruido de la céntrica plaza de Zocodover, los espacios recuperados componen hoy un itinerario que serpentea, bajo tierra, por sótanos, cuevas y pozos. Las rutas Patrimonio desconocido no solo atraen a cerca de 200.000 personas al año, sino que incluso tienen un impacto mayor en el visitante que los recorridos convencionales. “Ahí abajo desaparece la cobertura, entras en otro mundo, en otra época: ese universo desconocido es como buscar nuestras propias raíces”, cuenta Corroto.

A su lado, la responsable de gestión patrimonial —quien reconoce que jugar de niña entre las ruinas del circo romano determinó su dedicación profesional a la arqueología— apunta a una de las claves de la riqueza del subsuelo de la capital multicultural. “Tenemos unos antepasados que han sido muy considerados con los anteriores, aprovechando las estructuras que se encontraron para seguir construyendo encima”.

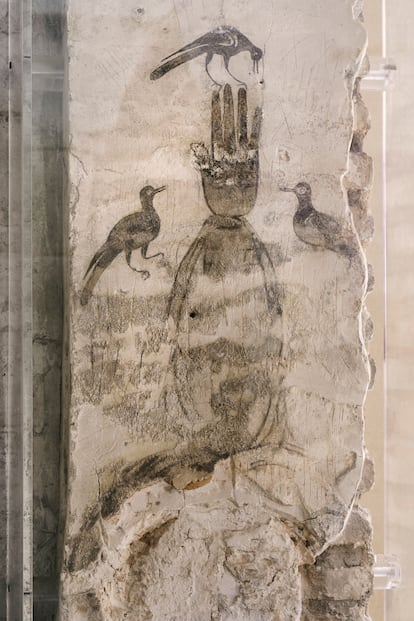

El resultado es lo que Soledad Sánchez-Chiquito denomina “patrimonio residencial”, un legado “tan excelente como el que podamos encontrar en un museo”. Se refiere a los toledanos que continúan viviendo en patios de cinco o seis siglos, y también a quienes trabajan en casas islámicas del siglo XII, donde una mano de Fátima inmortalizada en una columna los “protege” cada día, o incluso a quienes ponen a disposición del público, a modo recreativo, antiguas mazmorras del siglo XV en perfecto estado de revista.

“Hemos llegado a tiempo”, corrobora el arquitecto Jesús Corroto. Porque los habitantes de hoy optan por restaurar las viviendas heredadas de los abuelos —asegura— en lugar de venderlas a fondos de inversión para construir pisos turísticos, con tal de que los niños sigan jugando y dando vida al casco histórico. Y añade: “En él se levantan escuchando el sonido de las campanas de los conventos, y no el intenso tráfico de una gran urbe”. Quizá sean ellos, en efecto, los más beneficiados de ese cambio de paradigma que apuntaba el gerente de la entidad: “Aquí los jóvenes, cuando visitan las obras de recuperación de unas yeserías del siglo XII, preguntan qué hay que estudiar para hacer ese trabajo; prefieren ser restauradores a youtubers”.

“Esta ciudad es fruto de miles de años de evolución, con un modelo en el que los elementos se han ido superponiendo: cosas que estaban al nivel de la calle pasaron, en un determinado momento, a estar en el subsuelo”. Sentado en un banco a la entrada del Museo del Greco, donde antaño lo hicieron Einstein o Picasso, el arqueólogo Jesús Carrobles define en pocas palabras la compleja evolución de la localidad y cómo se ha ido desarrollando, bajo tierra, toda una trama de cuevas y bóvedas que ha llegado —prácticamente congelada— hasta nuestros días.

“Sobre una gran urbe romana se levantó la corte de los reyes visigodos; después llegó la cabeza de un reino taifa para construir la primera ciudad de Oriente en Occidente; más adelante tuvo lugar la Toledo de la Reconquista, los traductores y la cultura, y finalmente llegaron los Trastámara, Carlos V, los conventos… y el turismo”, enumera el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. El experto atribuye precisamente parte del mérito de la conservación de calles, edificios y subterráneos a la institución que preside, creada en 1916, “cuando todavía no existían las leyes de patrimonio”.

La otra porción del mérito descansa en “el orgullo cívico de los toledanos por su tierra” y en circunstancias afortunadas como la llegada de un personaje capital: el marqués de la Vega-Inclán, promotor del Museo del Greco. Unidos, explica el arqueólogo, convirtieron una capital histórica ruinosa y decadente —muy del gusto de los viajeros románticos de la época— en “un destino turístico equiparable a Brujas o Venecia”. Gracias a ese espíritu de respeto por el pasado, hoy se puede descender por unas escaleras y observar la espectacular bóveda de ladrillo de un pozo islámico del siglo XII en la plaza de El Salvador. O colarse en casas particulares para caminar por la sala templada o la caliente (e, incluso, por los vestuarios) de alguno de los ocho baños de cronología andalusí que han sobrevivido hasta nuestros días: los del Caballel, los del Ángel o, muy especialmente, los del Cenizal, donde hasta taquillas y letrinas se han atrevido a desafiar al tiempo.

En este punto, Jesús Carrobles nos remite a Américo Castro: “España es el único país que no puede explicarse sin lo semítico”. En un territorio donde “hubo convivencia”, en la que “unos y otros se soportaban”, el director de la academia subraya la huella árabe, pero también la hebrea. “Aquí se generó una de las grandes juderías europeas del siglo XII, una potentísima comunidad que pervivió hasta el XIV”, apunta. Cuando esa convivencia tornó en persecución, llegaron los conversos y los criptojudíos. ¿Qué mejor espacio para preservar una fe prohibida que las construcciones soterradas de las casas? Fruto de toda una vida dedicada a la arqueología, Juan Manuel Rojas ha llegado a la conclusión de que el ser humano se mueve por dos motivos: la necesidad de sobrevivir y sus creencias.

En los bajos de la estética Casa del Judío, Rojas identifica, casi en cuclillas, un sorprendente mikvé, un baño ritual judío. “¿Qué pretenden los antepasados cuando construyen bajo tierra? Las famosas bóvedas sirven para buscar el nivel de calle, pero ya que tienen estos espacios, los utilizan. Es un sentido práctico. Así, si necesitan un lugar por sus creencias, construyen un mikvé”, argumenta el director de Guarrazar, quien ha logrado identificar, hasta ahora, entre seis y siete de estas instalaciones de carácter privado en la zona antigua.

Dicen que esta tierra es el resumen de España. Que, si alguien quisiera conocer la historia de este país y solo tuviera 24 horas, debería recorrer su trazado. En realidad, es una ciudad de ciudades. Algunas son invisibles, pero están ahí. De otras, apenas nos han llegado evidencias materiales. ¿Cómo podemos, entonces, rastrear la capital del antiguo reino visigodo? Más allá de algunos detalles dispersos (relieves, capiteles), para observar un edificio en pie, habrá que desplazarse unos 50 kilómetros al suroeste. En la sobrecogedora e íntima nave de la iglesia visigoda de Santa María de Melque aguarda uno de los mayores divulgadores actuales de esta civilización tan injustamente olvidada. “Igual que el Imperio Romano tenía su motor en Roma o el bizantino en Constantinopla, en otro punto del Mediterráneo hay un remedo de estas grandes capitales históricas: es Toledo, donde está la simiente de España”, sostiene Daniel Gómez Aragonés, autor del libro Toledo. Biografía de la ciudad sagrada (La Esfera de los Libros, 2022). “Allí estuvieron los reyes godos, se desarrollaron los grandes concilios toledanos, surgieron obispos que luego fueron grandes referentes, las basílicas donde Recaredo practicó la conversión al catolicismo… Hablar de Toledo es hablar de cada uno de nosotros”, enfatiza.

Y, sin embargo, nada. Ni un solo edificio, ni una sola estructura. “La condición de capital del reino visigodo y centro religioso exigía una infraestructura, pero ¿dónde está? Yo soy de los que apuestan a que el complejo palatino se situaría abajo”. Gómez Aragonés sostiene que en la Vega Baja —una zona arqueológica acosada años atrás por la fiebre urbanística— se levantarían edificios como las basílicas de los apóstoles Pedro y Pablo o Santa Leocadia, o el palacio real. De ahí que, más allá de recuperar e integrar los restos que están apareciendo en esta zona junto al antiguo circo romano, el investigador propone la creación de un centro de interpretación donde poder “imaginar” el pasado visigodo. Entretanto, para sentir la arquitectura de este gran reino ignorado, Aragonés remite a otras iglesias visigodas de la Península, o al indeleble prerrománico asturiano. O quedarnos en la monumental Santa María de Melque, escuchando el antiguo canto visigótico mozárabe, viajando en el tiempo al lejano siglo VII. “Los visigodos quisieron dejar algo para la posteridad, y ese algo está aquí”, sentencia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.