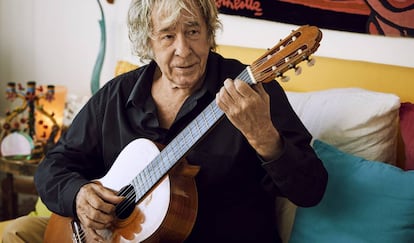

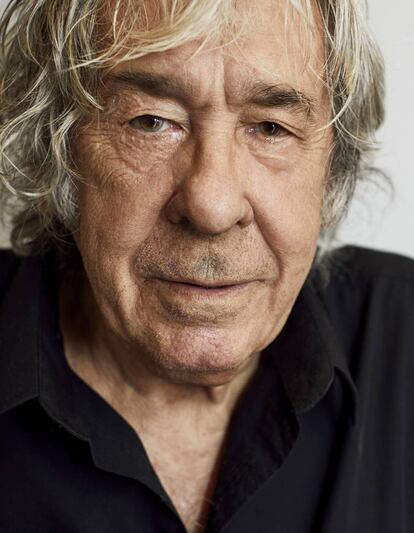

Paco Ibáñez: “Vale la pena vivir para una canción”

Empezó cantando a las vacas que cuidaba y quitándole dinero a su tía para comprar letras de canciones en San Sebastián. A los 14 años cruzó a Francia con su madre y sus dos hermanos para reunirse con su padre, un republicano anarquista exiliado en Perpiñán. Conoció a muchos de los poetas que cantó: a Alberti, a Goytisolo, a Neruda… Ahora celebra en París y en varias ciudades de España el medio siglo de su debut en el Olympia

PACO IBÁÑEZ (Valencia, 1934) vive en una casa con azotea en el centro de Barcelona. En la azotea jugaba a las cartas con su amigo José Agustín Goytisolo, que un día le dio los versos de Palabras para Julia, cuando otra Julia (Julia Sanjuán), su mujer, arqueóloga, a la que conoció en 1993, no había entrado aún en su vida. Al lado del salón donde comen, Paco ejerce el oficio que el antiguo filósofo Zenón aconsejaba a los de su estirpe: la carpintería. El padre de Paco fue ebanista republicano, y el cantante aprendió a seguirlo en esa pasión por domar la madera. Vasco casado con valenciana, sufrió destierro y exilio como consecuencia de la guerra, y Paco siguió esa estela, y también la pasión por llevarse la carpintería a todas partes. El padre tenía estilo con las castañuelas. En las canciones de Paco no hay castañuelas, es sobrio como una voz, pero la casa, y las casas de sus amigos, las tienen de todas las clases, esculpidas por él. A quien no lo haya conocido personalmente y solo lo tenga en cuenta por sus canciones le parecería que Paco Ibáñez es un monje de pelo desordenado, de barba a medio hacer, reconcentrado como un monje de Silos. Y es, sin embargo, un hombre que abraza como un oso y se ríe con todo el cuerpo. Cocina, además, y es afectuoso. Cataluña es su sitio desde 1994, pero no es la primera vez que vive aquí este parisiense de alma vasca. Aquí tiene conciertos y amigos, y ahora que se cumple medio siglo de su debut en el Olympia, santuario laico de los españoles que, como él, allí probaron su voz y sus palabras, celebró en París (el pasado 24 de enero, en el Casino) y en algunos lugares de España (Madrid, 28 y 29 de enero, y luego en Barcelona, Cádiz y otros) la música que le nació escuchando a Georges Brassens, su otro padre. Hablamos junto a la azotea, en una mesa de su cuarto de dormir. Un libro de Brassens, el Quijote y Atahualpa Yupanqui están a su alrededor; la casa está llena de poesía, hasta en el taller de ebanistería. Sin los poetas él no sería Paco Ibáñez, lo habitan desde Luis de Góngora a Rafael Alberti. La percepción que produce su cercanía es la de un hombre bueno que no practica la envidia y que tiene en alta estima la gratitud. Empieza por ajustar una cuenta pendiente con Joan Manuel Serrat, nada más sentarnos ante su mesa camilla.

¿Qué le pasó con Serrat? En 1969 vivía en Barcelona. Acababa de volver de una invitación a Cuba y no tenía un duro. Debía el alquiler, el supermercado. Llamé a un amigo para que me dejara 10.000 pesetas de la época. “¡Hombre, si me lo hubieras pedido ayer!”. Al final llamé a Serrat. Me dice: “Sí, hombre, claro”. Y vino a traérmelas. Y no trajo 10.000, ¡me trajo 20.000 pesetas! Me salvó Serrat, pude pagar todo y después me salieron unas cosas en Valencia, y salí adelante… Pero en Valencia…

¿Qué pasó en Valencia? Que voy a cantar y sale a abuchearme un grupo de maoístas. Eran unos salvajes que no me dejaban cantar. Paré, les pedí que me dejaran cantar, que la gente había pagado sus entradas. Me montaron una especie de tribunal popular: yo iba a cantar para hijos de burgueses, capitalistas que lo que querían era recuperar yo qué sé a través de la cultura. Era como si recitaran El libro rojo de Mao. Me quedaban tres conciertos, pero tal como se pusieron lo veía muy mal. Se me ocurrió desmontar todo el asunto diciéndoles que, si en efecto todo aquello era un tinglado contra el pueblo, lo mejor que podían hacer era pegarle fuego al local. “¡Genial, una idea genial!”, gritaron. No hicieron nada y di sin problema mis conciertos.

Venimos de historias muy graves de fanatismo… Torquemada, Isabel la Católica o Franco, que no termina de despedirse de nosotros, fíjate qué fruto ha dado.

¿Lo ve tan presente? Sí, lo veo muy presente en el intento de parar el progreso de España. Sigue estando ahí y bien representado ahora por un señor que está poniendo en peligro el buen vivir de este país.

Vive hace mucho en España. ¿Cómo se siente? Toco la guitarra, canto y la gente aplaude. Al final me han convencido de que está bien lo que hago. Desde pequeño me ha gustado cantar; cuidaba vacas y ellas fueron mi primer público. Le quitaba dinero a mi tía para poder comprar letras de canciones en San Sebastián.

Es hijo de republicanos. ¿Cómo fue su relación con ellos? ¿Qué le enseñaron? Mi padre era republicano anarquista y se refugió en Francia. Mi madre se quedó sola en San Sebastián con tres hijos y allí vivimos hasta que yo tuve 14 años. En ese momento pasamos la frontera para juntarnos con él en Perpiñán. Siempre recuerdo que era domingo (habíamos vivido con una tía que hasta dormida rezaba) porque empezaron a sonar las campanas de una iglesia y yo le dije a mi padre: “Bueno, hay que ir a misa”. Él no me dijo que no fuese, pero me echó una sonrisa con la que me abrió las puertas de la verdad. Enseguida comprendí que la religión, Dios, su madre, el Espíritu Santo, era un cuento y se me borró toda esa mentira. Mi padre me enseñó a respetar a los demás, el oficio de ebanista, que la vida es una lucha, que no estaba solo y que los demás también existen.

¿Cómo le afectó la guerra? Como a todos los republicanos, como una gran tragedia. El criminalísimo barrió, liquidó un país y una civilización. Con esa gran pena se despidió mi padre del mundo. En 1959.

“Venimos de Torquemada, o Franco, que no termina de despedirse de nosotros. Lo veo muy presente en el intento de parar el progreso de España”

¿Cómo concibe que hubiera sido esa civilización arrasada por Franco? Mi padre me contaba las luchas de los anarquistas en la República. Después leí que aquel era un país que aspiraba a organizarse teniendo en cuenta la existencia de los otros, con generosidad, con solidaridad, rindiendo culto a la inteligencia. La República fue una revelación que no se había dado nunca en España, el mundo se abrió para todos los españoles y llegó el criminalísimo y lo cerró.

¿Cómo fue su primera relación con la música en aquel tiempo? Iba a cuidar las vacas y les cantaba… No sé cómo fue. Me salía de dentro. Siempre cantaba. Mi padre vio que tenía cierta sensibilidad y me puso un profesor de violín que estaba medio tarumba para que me enseñara. Entonces mi padre decidió que fuéramos a París. Perpiñán le parecía un pozo sin agua. En París aprendí a tocar la guitarra y tuve la suerte de descubrir a Brassens, al pintor venezolano Jesús Soto… Este tenía una gran personalidad. Me enseñó a no hacer concesiones. Si no hubiera existido Brassens, tú y yo no estaríamos hablando aquí ahora.

¿Por qué fue tan potente para usted? Él era muy potente. Es el trovador más importante que ha parido la humanidad. El Juan Sebastián Bach de la canción. Sin magia no hay poesía, y él nació con ella. Lo descubrí, lo conocí y empecé a imitarlo porque vi que musicaba a los poetas. Un día me regalaron un libro de fotos sobre Andalucía en el que había el retrato de una mujer mirando al mar, junto al poema La más bella niña, de Góngora. Esa fue mi primera canción, pero la hice bajo el influjo de Brassens.

Es curioso que Brassens le llevara a Góngora… No fue Brassens sino su obra, su magia, una canción que permanece… El encanto de Góngora también está en ese verso: “Dejadme llorar, orillas del mar”. Si hubiera dicho “Dejadme llorar a orillas del mar” estaría señalando un lugar, no habría magia, pero le pide a la orilla que la dejen llorar. Ahí se produce algo nuclear, explosivo, algo que durará toda la vida.

Pero seguramente esa explosión estaría dentro de usted… Como lector que puede comprender esa magia… Pero para lograrla tienes que ser poeta. La mujer de José Agustín Goytisolo, Ton Carandell, dice: “Paco no sabe escribir, pero sabe leer”. Es verdad: dos palabras pueden ser una explosión para mí. Una poeta navarra, Beatriz Beloqui, ha escrito un poema que dice “baila tu cólera”. Si hubiera dicho “Baila con tu cólera” no estaría diciendo lo mismo. No habría la misma belleza, que es lo que yo busco leyendo.

¿Buscaba eso cantando? ¡Busco eso! Como en el cuento, el poema ha de ser explosivo, y la canción ha de serlo también. Una canción es una novela resumida. Para eso has de tener talento, y Brassens lo tenía como nadie.

A lo largo de los tiempos ha buscado a los poetas, casi exclusivamente. Era un riesgo ponerles música al Arcipreste y a Góngora… Con eso no iba a ganar para pagarle las 20.000 pesetas a Serrat. Ja, ja, ja. Si piensas que te arriesgas es inútil empezar. Ni lo piensas. Por ejemplo, Un español habla de su tierra resume la gran tragedia que pasó en la Guerra Civil, dicha por Luis Cernuda. “Un día tú ya libre, / de la mentira de ellos, / me buscarás. Entonces, / ¿qué ha de decir un muerto?”. Ese muerto ya nunca más podrá hablar ni decir lo que ha pasado. Eso es lo nuclear, lo explosivo.

Es en París donde explota Paco Ibáñez… Tuve la suerte de vivir aquel momento, tras el 68. No sé si se volverá a dar otro, porque han desaparecido casi todos los poetas de la canción. Para mí, Francia es la capital del mundo de la canción. Hace poco que ha dejado de serlo. Francia se ha oscurecido.

“Georges Brassens era muy potente. Es el trovador más importante que ha parido la humanidad. Es el Juan Sebastián Bach de la canción”

¿Qué ambiente rodeó su llegada al Olympia, de la que ahora conmemora el medio siglo? El Olympia es fruto de aquel mayo. Jóvenes que levantaron una tapa que no dejaba respirar. Dos chicas organizaron un concierto, y de una sala sudorosa se pasó al patio de la universidad. La suerte fue que allí estaba el director del Olympia. Y de allí hasta aquí. Mi madre estaba feliz. Mientras todo el mundo seguía aplaudiendo, ella decía, ufana: “Todos estos no saben que gracias a mí están aquí”.

¿Qué recuerdos tiene de aquellas noches? Están muy mezclados. No colecciono recuerdos, es cuestión de carácter. Una gran alegría interior muy fuerte sí guardo, claro, el Olympia fue impresionante… La primera canción fue la de Gabriel Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro. Era un despertar. Las canciones de Blas de Otero, de Antonio Machado, de Goytisolo, de Alberti… La respuesta de la gente fue impresionante. Estaban hambrientos de saber, de curiosidad. Toda la pasión de saber de la juventud se concentró en ese momento. Una explosión.

Y el eco llegó a España. Enseguida. Se llenaron universidades. La juventud tenía el afán de darle la vuelta a todo, de romper, de quitar esa losa que no nos dejaba respirar. Impresionante. Hasta el punto que alguien me dijo en Madrid en torno a 1985: “Paco, te tienes que reciclar”. Se refería a que había que meter batería, trompeta, ruido. Mozart decía que la música no tiene que herir el oído. Pues, mira, llegó el ruido y mandó a callar.

A usted no lo callaron. A mí no me callaron, pero a mucha gente, sí. Y triunfaron el ruido y el fútbol, esa maldición.

Conoció a muchos de los poetas que cantó… Tuve esa suerte. A Alberti, a Goytisolo, a Caballero Bonald, a Neruda, a Blas de Otero, a Rodríguez Tuñón… Amigos que me acompañan. Me acuerdo de una anécdota con Alberti, en Jaén. Un periodista me entrevistó y, al lado de Rafael, me preguntó por la URSS. Despotriqué contra Stalin, sin darme cuenta de que Alberti era comunista. Entonces el entrevistador se dirigió a él para saber si estaba de acuerdo conmigo. Esto dijo el poeta: “Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco y con lo que va a decir”. Ja, ja, ja. Le salió a relucir toda la gracia andaluza.

A Celaya usted le prolongó la vida. Él dio en el clavo con ese verso: “Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno”. No puede ser que se hagan canciones tan efímeras, que hoy en día se hable tanto de Rosalía, a la que han convertido en un producto sintético. Es un insulto a los gitanos decir que eso es flamenco. Yo no la culpo tanto a ella, sino a los que la han escogido como un producto de consumo nada más.

¿Nunca tuvo la tentación de alquilarse para el consumo? No. A mí no me alquila nadie, ¡ni hablar! Si partes de no hacer ninguna concesión artística, no estás para que te alquilen, tampoco para que te compren.

Otro poeta que usted prolongó fue José Agustín Goytisolo… ¡Ya se prolongó él solo! Palabras para Julia estaba ahí, una canción puesta por él con su magia imborrable que atraviesa los siglos… El Goyti era un gran amigo de sus amigos. Tenía picardía, sentido del humor, el talento de escoger y juntar palabras. Humanamente era tremendo, entrañable. Era niño y adulto, todo junto.

¿Usted no es un poco así? Creo que sí, pero no tengo el talento de escribir… Creo que sigo siendo el niño que fui. Me ilusiona lo bello, lo que me puede sorprender, la magia de esta mujer que dice “baila tu cólera”, todo lo que me provoca una sacudida interior.

Decía Enrique Vila-Matas que usted es la voz de la República… De la República como voz y poder del pueblo… Quizá juntos pensemos mejor y de ahí salga una flor… Hasta los 14 años viví en Euskadi, me crie en su lengua, y ahora vivo en Cataluña, donde también hay una lengua que se habló siempre. Son maneras de sentir que vienen de la República, y yo siento esa voz.

¿Cómo vive el actual conflicto en Cataluña? Es peliagudo. En España hay un anticatalanismo insoportable: se dejan llevar por las trompetas de la rabia, del odio, y no hay peor cosa que el odio para querer comprender. Con el diálogo sí se puede, pero por ambas partes, porque la independencia no tiene sentido. Junqueras fue un inconsciente cuando dijo que el 50% y una persona más ya era adecuado número para la independencia. Es como decir que van a organizar la guerra civil: la mitad contra la mitad. Tampoco estoy de acuerdo con que él y sus compañeros estén en la cárcel.

Cuando murió Brassens, en 1981, usted le dijo en EL PAÍS a José Manuel Vaquero: “No se puede decir para qué sirven sus canciones, de la misma manera que no se puede decir para qué sirven Cervantes o las flores”. Y aquí está, junto a su cama, rodeado de Brassens, de Cervantes y de las flores… ¡Y de Atahualpa! ¡Como si nos hubiéramos parado en 1981!

La muerte de Brassens lo paralizó a usted. ¿Qué le dio Brassens? Pensar que vale la pena vivir para una canción.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.