La losa colonial a espaldas de las ciudades africanas

No es posible hablar de desarrollo sostenible sin sanar las cicatrices de marcado ADN europeo en las urbes de África

Cuando los kenianos heredaron Nairobi de la mano de los británicos, se encontraron con una ciudad que había sido diseñada por y para los intereses coloniales. Durante décadas, los negros que trabajaban para la administración británica necesitaron un pasaporte especial llamado kipande para poder acceder a ella, y aunque hoy parecería que el derecho a la ciudad está garantizado, la segregación y las disparidades entre residentes con las que emergió la urbe siguen intactas de alguna forma en el ADN de la capital. Solo que cuando Kenia consiguió emanciparse de Reino Unido, Nairobi tenía 400.000 habitantes, mientras ahora residen en la ciudad más de cuatro millones de personas.

Según un estudio reciente de la Universidad de Oxford, la población urbana en África creció un 550% de 1960 al año 2000. Pero para todo residente urbano del continente - que se estima, sobrepasará el 50% en 2030-, las cicatrices de la colonización europea siguen teniendo un fuerte impacto en el día a día de sus vidas, determinando dónde viven y en qué condiciones lo hacen.

Si observamos la génesis de las infraestructuras urbanas en África hallamos una relación directa entre servicios existentes y las élites para los que se han construido. Tras las independencias, pocos estados africanos han podido desarrollar e implementar reformas que posibiliten una mejora del desarrollo urbano por y para todos los residentes de las ciudades. Y la persistencia de instituciones y normativas herederas de la colonización tampoco ha contribuido a que se produzca una transformación sustancial tanto de la forma de las ciudades como de su modelo de crecimiento.

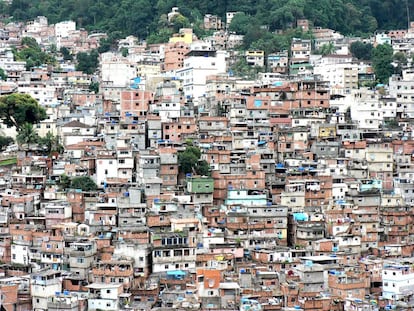

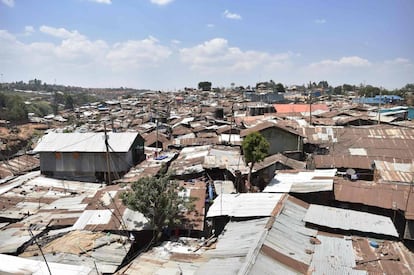

Por ello, hoy la realidad es que África tiene algunas de las ciudades más desiguales del mundo, con los llamados asentamientos informales albergando a cerca del 60% de la población urbana como clara evidencia de una exclusión profundamente arraigada.

Para muchos urbanistas como Garth Meyers, experto en ciudades africanas, capitales como Lusaka, Luanda o Lubumbashi, son el perfecto ejemplo de posmetrópolis. Tal como cuenta en su amplia bibliografía, los barrios chabolistas o barrios (i)n(f)ormales, son aquellos que durante la colonización fueron ilegalizados por las metrópolis. Allí vivían los africanos y africanas que "no servían" a la colonia. Los que trabajaban para la administración, asimilados o educados bajo la escolarización normativa "a la europea", sí tenían derecho a vivir de alguna forma dentro de la ciudad legal. Los demás, debían permanecer fuera de la urbe colonial, donde no existían servicios como alcantarillado, calles asfaltadas, recogida de desechos, iluminado público... Fuera de la ciudad colonial, los excluidos del sistema no solo no contaban con servicios de ningún tipo sino que además, corrían el riesgo de ser desalojados de sus barrios en cuanto el gobierno decidiera expandir la "ciudad legal" hacia zonas previamente "ilegalizadas" a través de normas y leyes coloniales.

No cuesta mucho adivinar dónde empieza la práctica recurrente de los desalojos forzosos en barrios empobrecidos de ciudades como Lagos... De hecho, todos los slums del mundo nacieron de forma similar como una respuesta de adaptación a la exclusión de las poblaciones locales. Y aunque siguen funcionando como espacios de exclusión, hoy estos vecindarios son los principales hogares de los africanos urbanos, que en su mayoría se ven incapaces de hacer frente a los elevados precios de las viviendas en barrios con servicios adecuados.

La reciente adopción del lema 'Derecho a la Ciudad', integrado en la Nueva Agenda Urbana (NAU), acordó por unanimidad en la Conferencia Hábitat III en Quito, comprometer a todos los países africanos a "promover mecanismos institucionales, legales y financieros" en las ciudades y los asentamientos humanos para ampliar las plataformas inclusivas, en línea con las políticas nacionales que permitan una participación significativa en la toma de decisiones, la planificación y los procesos de seguimiento para todos", establecer marcos jurídicos y políticos basados en principios de igualdad y no discriminación, asegurando una descentralización fiscal, política y administrativa adecuada basada en el principio de subsidiariedad". Pero, aunque la NAU obliga a los signatarios a integrar y mejorar los asentamientos informales a niveles mejorados de accesibilidad, seguridad, calidad, inclusividad y asequibilidad; tanto Naciones Unidas como gobiernos locales consideran a los asentamientos informales como problemas que deben ser erradicados, y no como una posible parte de la solución.

La reivindicación del Derecho a la Ciudad y la lucha para tener acceso a servicios básicos como el agua, la vivienda, la tierra, el transporte urbano o un entorno habitable deben de ser un imperativo para conseguir una ciudadanía inclusiva y un desarrollo sostenible. Pero también, para que la losa colonial deje de lastrar a África y que el continente pueda sanar las heridas aún supurantes de la colonización.

Los dos principales modelos coloniales, el francés y el inglés, cada cual de una forma particular, fomentaron la segregación espacial que sigue lacrando las ciudades africanas. Sin embargo, cada metrópolis lo hizo siguiendo un plan de urbanismo y política diferente, acorde a los objetivos de su plan imperialista:

- Las ciudades francófonas, por ejemplo, se diseñaron como espacios más compactos y de menor expansión, con nuevas construcciones menos fragmentadas y un desarrollo más intenso en sus centros. Eso es debido a que, durante la colonización, los franceses suplantaron todas las estructuras y prácticas institucionales indígenas siguiendo el modelo político centralista napoleónico. A consecuencia, impusieron una mayor centralización de la gobernanza urbana e implementaron un sistema de carreteras integrado. Ejemplos de este tipo de urbanismo son Bamako, Dakar o Uagadugú.

- Por el contrario, la colonización británica, basada en un "gobierno indirecto" y un sistema de administración dual (colonizador/colonizado), fomentó un desarrollo urbano más descentralizado, ciudades con menor desarrollo intenso en el centro y mayor intensidad del uso de la tierra. Es decir, centros urbanos que tienden a extenderse y estar más segregados entre sí. En estas ciudades, los residentes tienen peores conexiones con la red eléctrica, el agua corriente o los sistemas de alcantarillado. Es el arquetipo de urbes como Ciudad del Cabo, Accra o Nairobi.