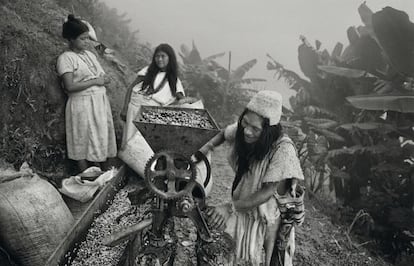

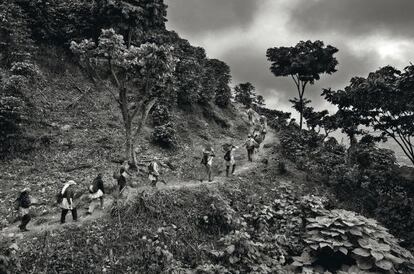

La vuelta a los mundos del café

De las zonas volcánicas de El Salvador a las húmedas colinas de Indonesia. El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado fue en busca de uno de los granos más excitantes del planeta

“¿Le provoca un tinto?”, me dijo sonriente la muchacha desde el otro lado del mostrador.

Nunca olvidaré esa dulce expresión en los labios de una bonita camarera. Transcurrían los años setenta del pasado siglo y andaba yo de viaje en un matusalénico autobús por tierras del norte colombiano cuando, al parar en una fonda del camino, los pasajeros descendimos del vehículo a descansar un rato de la fatiga de la jornada. Yo sabía ya que el “tinto” en Colombia no es el vino rojo, sino el café negro, desnudo de leche o crema y bien cargado de azúcar de caña. Y la verdad es que, en esa hora, prefería una cerveza. Pero quién podría decir no a una pregunta así, con el sonoro y elegante acento colombiano. Y acepté el tinto. Una delicia.

Hoy, dándole vueltas con la cuchara a un café solo (o, si se quiere, negro; o, si se prefiere, espresso), mientras ojeo las estupendas fotos de Sebastião Salgado, se me ocurre pensar cómo pudimos sobrevivir los occidentales durante tantos siglos sin esta bebida hoy casi indispensable. Porque si bien ya se conocía en Oriente desde el siglo XVI, en Europa no comenzó a tomarse hasta comienzos del XVII y no se convirtió en un brebaje popular hasta el XVIII. ¿Qué éramos sin el café? ¿Cómo se puede, por ejemplo, volver de una victoriosa batalla o, en el otro extremo, tener un feliz encuentro sexual sin tomarse un café para celebrarlo? A un amigo, hace unos años, después de un largo y minucioso chequeo que duró días, los médicos le prohibieron para siempre el café, por problemas renales y de tensión. Y él se lamentaba: “Ya no hago el amor como antes…”, decía. “¿Y qué tiene que ver el sexo con el café?”, le preguntábamos extrañados. Y él respondía: “Es que yo hacía el amor por el placer del cafetito de después”.

Viajando por el sur de Etiopía años atrás, casi en la frontera con Kenia, me asomé a los territorios de la región de Kaffa. Es un desolado lugar del mundo por el que los turistas no suelen deambular nada más que para hacer parada y fonda en la bonita ciudad de Jimma y seguir camino hacia el parque del río Omo, un bello curso de agua que nace en las montañas de Shewan y desemboca en el lago Turkana.

Son aquellas tierras pantanosas, o de sabana seca como en el norte keniano. Pero en el río nadan unos cocodrilos que parecen salidos directamente del Jurásico. El caso es que allí nació la planta originaria del café –llamada por los locales bunna–, una suerte de matorral achaparrado que produce racimos de unas bayas del tamaño de un dedo gordo, con un color que va variando según madura. Dice la leyenda que el poder excitante de los frutos lo descubrió en el siglo V un pastor llamado Kaldi, cuando vio a sus cabras brincar como saltamontes después de ingerirlos, y que el tal Kaldi se lo comunicó a unos monjes. Estos lo guardaron en secreto durante siglos, usándolo no para brincar, sino para no quedarse dormidos en las aburridas horas de interminables rezos. Pero en el siglo XV alguien robó unos cuantos granos y se los llevó a Yemen. Y de Yemen pasaron a toda Arabia y Turquía. Y de Turquía, en las alforjas de los ejércitos otomanos, a Viena y a toda Europa. Y más tarde, ya en el XVII, a América. Produce escalofríos un dato que brinda Internet: en todo el mundo se consumen a diario 2.250 millones de tazas de café. ¿Puede realmente ser tanto?

Cuenta la leyenda que su poder excitante lo descubrió un pastor en el siglo V

En un poblado próximo a Jimma me detuve a pernoctar camino del río Omo, en una pensión cuyo nivel de confort y estado de los aseos no me parece oportuno describir ahora. Diré tan solo que para alcanzar el agujero que servía de aliviadero en el patio de atrás había que ser un experto en el juego del tejo. Pero no me quedaba otra opción que elegir entre el infame hostal o la noche al aire libre en una zona plagada de hienas. Me quedé en la posada.

Esa noche, los dueños me obsequiaron con una suerte de “ceremonia del café”, parecida a la que celebran con el té algunas tribus nómadas del Sáhara. Había que tomar tres tazas y la última era la más dulce. Pero antes, en una sartén, se tostaban los granos frescos, y todos los presentes, en actitud mística, íbamos esnifando el potente perfume que el tueste desprendía. ¡Celestial aroma!… con un inconveniente: las tres tazas me quitaron el sueño y me pasé la noche contando ratones y cucarachas en la soledad de mi aposento, mientras en el exterior se burlaban las hienas de mi duermevela.

En la tertulia que siguió al café, antes de encamarme, mis anfitriones etíopes me contaron una suerte de chiste. Por entonces, el ghanés Kofi Annan, un guapo hombre de color, de atildado aspecto, ojos vivaces, elegantes cabellos blancos y una despampanante esposa rubia de origen nórdico, era el secretario general de la ONU. Muchos africanos le acusaban de ser un negro con alma blanca –algo que le sucedería también a Barak Obama– y ello daba lugar a una extendida burla en la región de Kaffa. En fante, el idioma ghanés, el nombre del antiguo secretario general significa algo así como “nacido en viernes, con un hermano gemelo y cuarto de los hijos de la familia”. Pero en amárico, la lengua etíope, koffi es café, y annan, leche. De modo que aquel secretario general, un negro de alma blanca, era para muchos etíopes una suerte de “café con leche”.

“En lugar de vino”. Dicen que el primer europeo que probó el café fue un médico y herborista alemán llamado Leonard Rauwolf, que lo definió en un libro como bebida aconsejable para los males del estómago, asunto más que dudoso pues más bien anima a las úlceras a excitarse. El texto data de 1591 y está inserto en un relato sobre un viaje del autor por Levante y Mesopotamia durante los años 1573-1578. También un español, el padre jesuita madrileño Pedro Páez, habló de la bebida en un capítulo de su libro Historia de Etiopía (1622), en el que hace referencia a su paso por Yemen en 1591.

Páez, al contrario de Rauwolf, era en esta ocasión un viajero a la fuerza. Había partido de Goa, finalizando el año 1590, con el padre catalán Antonio de Montserrat, rumbo a Etiopía. Los dos misioneros pretendían cruzar el Índico y llegar hasta el mar Rojo disfrazados de mercaderes, para establecer una misión en tierras etíopes. Pero, cerca del golfo de Omán, fueron descubiertos por unos piratas turcos, quienes les hicieron prisioneros y les obligaron a cruzar, encadenados y andando, el desierto de Rub al Jali (“la habitación vacía”) hasta llegar al enorme wadi de Hadramaut, el milenario cauce de un río seco. Allí, en la ciudad de Haynan, donde permanecieron encarcelados cuatro meses, probaron el café: “… El sultán nos hizo sentar –cuenta Páez– y nos dio câhua, que es agua cocida con una fruta que llaman bûn y que beben muy caliente en lugar de vino”.

Páez y Montserrat fueron liberados en 1596, después de servir unos meses como galeotes en los muelles yemeníes de Moka (hoy Al Mukalla), un lugar famoso por ser el puerto principal desde donde se exportaba el café yemení. En su extenso libro, Páez no volvió a hacer referencia a la bebida, pese a que en Etiopía era y es mucho más popular que el té.

Algunas fuentes afirman, creo que con exactitud, que el café se coló en Europa en 1592, durante el cerco de Viena por el sultán otomano Solimán I el Magnífico. Cierto es que el gran guerrero turco no pudo conquistar la ciudad cristiana, pero tal vez los contrabandistas –especie que abunda y suele enriquecerse en las guerras– se las ingeniaron para introducir en la ciudad sitiada productos orientales de rondón, entre ellos el café, que ya hacía furor en la Turquía de entonces.

Sea o no cierto, hoy coexisten el “café vienés”, una especie de cappuccino adornado con virutas de chocolate, y el “café turco” –el mismo que el llamado “griego”–, que se hace hirviendo en el agua los granos molidos muy finos, por tres veces. No lleva azúcar y hay que tener cuidado con los posos, que quedan en el fondo de la taza para, supuestamente, seguir aportando sabor a la bebida. El riesgo con este tipo de preparación reside en que, si uno no lo sabe y la bebe de prisa, puede tragarse una buena porción de posos, lo que resulta casi vomitivo si no está acostumbrado.

Y ya que hablamos de Grecia y Turquía, conviene advertir a quienes deambulen por aquellas latitudes que en esto del café hay que ser muy cuidadoso. En cierta ocasión, allá por el año 1971, viajaba en un autobús por la costa occidental turca camino de Dikili, una pequeña localidad desde la que podía tomarse un barco para cruzar a la isla griega de Lesbos. Llevaba casi un mes en el país y estaba encantado con la exótica comida turca, aunque era incapaz de probar su café: como ya he contado, una infusión amarga, espesa y llena de posos. La gente que viajaba en el mismo vehículo se desvivía por ser amable con el extranjero: me ofrecían comida, agua, y cuando el coche pinchaba –cosa muy frecuente–, sacaban de alguna parte una silla para que me sentase a la sombra mientras reparaban el neumático. Nadie hablaba inglés, pero si mencionaba que me dirigía a Grecia, todos hacían gestos despectivos e incluso uno de los pasajeros se esforzó con ruidos y movimientos vehementes de los brazos en hacerme comprender que Grecia era un país que merecía ser bombardeado.

Al calor del café se han urdido grandes conspiraciones e incluso revoluciones

En Dikili embarqué en un pequeño pesquero que gobernaban el patrón y dos marineros helenos. A poco de zarpar, los tres se volvieron hacia la costa turca y lanzaron ostensibles cortes de manga. Luego extremaron su amabilidad conmigo y uno de ellos, que hablaba algo de inglés, me ofreció una taza de café. Ya he dicho que la forma de prepararlo en uno y otro país es exactamente igual. Y sin conciencia exacta todavía de que me alejaba de Turquía, se me ocurrió decir: “Es muy bueno el café turco, pero me quita el sueño”. ¡Turco!, ¡había dicho turco! Faltó poco para que acabase en el mar como pasto de tiburones.

La imaginación al café. Los que vivimos la triste posguerra franquista española sabemos bien lo que significa la escasez. En el país, aislado por la mayor parte de la comunidad internacional a causa de su sistema político, escaseaban numerosos productos y una buena parte de ellos tan solo se lograban de contrabando, por ese famoso estraperlo con el que se labraron tantas fortunas de origen fraudulento. En muchos bares de mi infancia se servían sucedáneos usando la achicoria, la algarroba, la cebada, los altramuces e incluso las raíces de algunas plantas. Pero ninguno alcanzó el estupendo sabor del verdadero café, y con el fin de aquella España del hambre el café regresó a los paladares patrios como signo de prosperidad.

Ignoro si hay algún país del mundo en donde se consuma de tantas maneras diferentes el café. Creo que en España se toma casi a la carta, como si cada ciudadano disfrutara de su particular manera de saborearlo. Y es probable que no haya una especie tan inteligente detrás de la barra de un bar como el viejo camarero madrileño, una raza hoy en extinción, que conocía, uno por uno, los gustos de cada cliente en la manera de servirle el café. Se me ocurren a bote pronto unas cuantas: solo y sin azúcar o solo con mucho azúcar; cortado; manchado (un vaso de leche con una chispa de café); bombón (café y leche condensada); largo de café o largo de leche; americano (muy aguado); con leche del tiempo, templada, fría o muy caliente; con una nube de leche; doble o sencillo; en vaso o en taza grande, mediana o pequeña; con unas gotas de aguardiente (carajillo); con hielo en el verano… Menos a cucharadas, en España se bebe café de todas las formas imaginables. Últimamente, además, he visto que sus granos tostados se incorporan a algunos gin-tonics.

Y mundo adelante, sus formas de degustarlo se multiplican por cientos: cappuccino, espresso, macchiato, de olla, frappé, biberón, granizado, irlandés, noisette…, y así resulta interminable el recorrido de tan extraño fruto. ¿Dónde he tomado el peor café del mundo? Pues, curiosamente, en las tres ciudades que pretenden ser la cumbre de la civilización: Nueva York, Londres y París. En la primera de las urbes es una suerte de líquido negro aguado que apenas emana aroma ni ofrece sabor, y que tan solo tiene la virtud de estar caliente, casi ardiendo, con lo cual corres el riesgo de quemarte la lengua antes de distinguir a qué sabe. En Londres, rendidos al té, lo desdeñan cual si fuera una bebida bastarda y ningún ingles te ofrecerá nunca “a good cup of coffee” con el mismo gesto e aristocrática elegancia que te ofrecería “a good cup of tea”. Y en cuanto a Francia, en mi opinión, lo odian porque Napoleón lo desdeñaba. ¿Y dónde he bebido el mejor café del mundo? El asunto merece, desde luego, un apartado especial.

Papas y escritores. Cada cual tiene sus gustos y yo no albergo dudas sobre los míos. Si dejo de lado el tinto que me ofreció la bella muchacha de la sierra norteña de Colombia, creo que no he probado mejores cafés que los de Italia y Brasil. Y en circunstancias y sabores diferentes.

El café fue siempre una bebida que despertó desconfianzas entre los poderosos porque, en muchas ocasiones, sirvió como pretexto para urdir conspiraciones e incluso revoluciones, de la misma manera que fue cómplice de tertulias literarias, de las que casi siempre sospecharon y sospechan los políticos. A menudo ha sido prohibido por esa razón y hasta se han dictado bandos para cerrar los locales en donde se consumía. En vano: la bebida siempre ha vencido. E incluso su aportación por parte del marido ha sido a veces condición sine qua non para que la mujer aceptara un matrimonio de conveniencia. Cuando los mercaderes venecianos comenzaron a llevarlo a Italia desde Oriente, algunos clérigos de alto rango recomendaron al papa Clemente VIII su prohibición, alrededor del año 1600, puesto que se trataba de una infusión de infieles, calificándola además de “brebaje de Satanás”. El Pontífice decidió probarlo. Y quedó tan encantado desde el primer sorbo que no solo se opuso al veto, sino que lo bautizó cristianamente, después de afirmar que no era justo dejar esa delicatessen tan solo para que la disfrutaran los infieles. Tal vez para pagar la deuda, los italianos enterraron a este Papa en la bella iglesia de Santa María dopo Minerva, muy cerca del Panteón, con una hermosa tumba de mármol que guarda sus restos. Incluso le perdonaron sus veleidades inquisitoriales, como el hecho de haber ordenado quemar vivo a Giordano Bruno por hereje y copernicano.

En muchos locales públicos el rito exige tomarlo en un ambiente de cierto intimismo, en veladores de mármol y maderas nobles, y a ser posible sobre un suelo de grandes baldosas marmóreas, alternando las blancas y las negras. Así es el Novelty, por ejemplo, en la plaza Mayor de Salamanca. No obstante, en mi opinión, si el café es excelente, sobra el marco elegante.

Y eso sucede en Roma con el que se toma en el pequeño local San Eustaquio, frente a la iglesia del mismo nombre. Es un establecimiento con un mostrador en el que apenas pueden caber, apretadas, unas veinte personas. Y afuera, cuando el tiempo es bueno y no amenaza lluvia, los camareros colocan una docena de vulgares mesas de metal con incómodas sillas también metálicas. Y hay casi bofetadas entre la clientela por hacerse con un sitio.

En la plaza de San Marcos de Venecia pueden tomarse estupendos espressos y cappuccinos en el Florian, servidos por camareros de etiqueta y, en el verano, amenizados con orquesta al aire libre. Pero, puestos a combinar el buen gusto y la calidad de la bebida, yo me iría a Trieste, en el extremo noreste de Italia, ese rincón del Adriático en donde se reúnen la elegancia y solemnidad austrohúngaras con el rutilante y alegre sol meridional. Muchos viajeros suelen acercarse para ver si sorprenden a Claudio Magris tomando su café en el San Marco, cosa difícil, pues el escritor ha huido hace tiempo de los selfies del turista.

Y además el San Marco es una cafetería que va camino de la decrepitud. Prefiero el distinguido Tommaseo, de aire art déco, y sobre todos, el Caffé degli Specchi. En los años veinte del pasado siglo, James Joyce lo visitaba a diario en horas diurnas, con su familia y amigos. En las horas tardías prefería largarse a los bajos fondos de la ciudad, emborracharse cumplidamente y terminar en el camastro de una prostituta. El Specchi de hoy es bello, limpio y teñido de una pátina de clasicismo señorial y romántico que atrae en forma irresistible. Durante los años que siguieron a la II Guerra Mundial, este café fue un lugar de encuentro entre muchachas italianas y jóvenes soldados americanos e ingleses que pertenecían a las fuerzas de ocupación. O sea: un semillero de romances, muchos de los cuales terminaron en matrimonio. A mí, no obstante, me gusta recordar allí a James Joyce, con su actitud de extraño y su mirada extraviada. Hay una terracota en una urna que lo representa.

Y en fin: era el año 2002 y yo recorría, en territorio brasileño, el gran Amazonas, entre Tabatinga y Manaos. Viajaba en la cubierta de un trasbordador (un recreio los llaman allí) repleta de hamacas, en las que, apretujados al máximo, dormíamos durante las noches dos centenares de pasajeros. Pagaba un precio irrisorio que incluía desayuno, almuerzo y cena. La comida no era abundante ni de mucha calidad. Pero el barco rezumaba vitalidad y aventura. Y en la proa, en un pequeño compartimento que servía de bar, había siempre una cafetera de cristal y vasitos de papel para servirse libremente el café que uno quisiera. Era dulce, aromático, suave, sutil…

¿Le provoca un cafetinho, amigo lector?

Las imágenes de Sebastião Salgado para Illy tomadas en los países productores de café, algunas de las cuales ilustran estas páginas, se exponen en la Fondazione Bevilacqua La Masa de Venecia hasta finales de septiembre y forman parte de un libro publicado por la editorial Contrasto.

elpaissemanal@elpais.es

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.