Inventores de la noche de Copacabana, constructores del canal de Panamá: la historia de la inmigración de los gallegos a América

El último libro del periodista Arturo Lezcano, ‘El país invisible’, da una nueva dimensión a la diáspora de Galicia

“Galicia es un puzle de 20 millones de piezas. Tiene 53 comarcas, 313 ayuntamientos, 3.771 parroquias y 30.000 aldeas y lugares, uno por cada kilómetro cuadrado del territorio”. Hay “más de 19 millones de fincas, cada una con su nombre, que pertenecen a 1,7 millones de propietarios”. Esa atomización, la propiedad más dispersa de Europa, “daba para sobrevivir más que para vivir y nunca para soñar. Por ahí empieza a entenderse la emigración”.

Así, ampliando con la lupa la imagen de un país hasta el último píxel, la finca familiar, el minifundio, la leira, es como se empieza a ver América, desde la escotilla de un barco cargado de emigrantes, en El país invisible. La epopeya atlántica de la diáspora gallega. El nuevo libro de Arturo Lezcano (“coruñés de Ferrol” con raíces en Ourense y parientes en Cuba, 49 años), publicado por Libros del K.O. en gallego y castellano, es el fruto de una fascinación infantil, 200 entrevistas y unos 25 años de trabajo y viajes. A lo largo de 616 páginas, el escritor y periodista, que fue corresponsal en Latinoamérica (ese lugar donde “pasaban tantas cosas”) durante 12 años, explica desde un plano muy personal, pero también muy periodístico, las causas y consecuencias de un éxodo que equipara a Galicia con Irlanda e Italia.

Ya lo decía John dos Passos: “Go to the end of the world, you’ll find a Gallego”, ve al fin del mundo, encontrarás un gallego. Más allá de ese rincón al noroeste de España que es, también, el centro del planisferio, late “una Galicia invisible” en todas partes, cuyo mapa “es el mapamundi”, comenta Lezcano. Pero en América, la densidad de gallegos por kilómetro cuadrado es mucho mayor. Gente anónima, de biografías difícilmente rastreables, sobre todo en el caso de las mujeres, y personajes irrepetibles que dejaron profunda huella. Alfonso Graña, rey de los jíbaros; Paco López, el polizón que cuidó hasta el final un maravilloso hotel abandonado en Caracas; Pepe la Muerte, lugarteniente de Lucky Luciano; el verdadero Manolito de Mafalda; los empresarios que inventaron la noche de Copacabana o los obreros que preferían los ingenieros del Canal de Panamá.

Y todo empezó por la abundancia de agua, que trajo la dispersión, y con ella la atomización de la propiedad. La misma microscópica parcela que malamente garantizaba el alimento y ataba a una economía de subsistencia podía ser el precio del pasaje a un Nuevo Mundo que ofrecía oportunidades y éxito, o al menos esperanza. Entre 1850 y 1960 emigraron unos dos millones de gallegos a América, describe el autor, “y como hileras de hormiguitas salían de dos puntos concretos en los puertos de Vigo y A Coruña”, donde a pesar de los disparates urbanísticos todavía sobreviven las escaleras por las que embarcaban.

La primera estampida, hasta 1930, alcanzó el millón y medio, sobre todo a Cuba, Argentina, Uruguay y Brasil. En el 45 comenzó la segunda oleada, ahora con los ojos puestos en Venezuela, México y Panamá. Esta inercia no mudó hasta que los gallegos giraron la cabeza 180 grados y emigraron a Alemania, Francia, Inglaterra o Suiza.

Los porcentajes “dejan certezas terribles”, señala Lezcano: en la segunda mitad del siglo XIX Galicia perdió la cuarta parte de la población. Solo en 1920 emigraron 77.000 gallegos. Esa Galicia invisible sigue formando parte de la médula del país y de esto se acuerdan todos los políticos cuando hay elecciones: “El 20% de potenciales votantes viven en el exterior”, el 30% en el caso de Ourense.

“Nuestra mayor desgracia es nuestro mayor patrimonio” pero “nos falta una parte del relato”, lamenta Lezcano González. Navieras y consignatarias hicieron sus propias américas aquí, con su “lleva y trae de carne humana”. “Eran esclavistas sin esclavos”, defiende, en medio de una maquinaria que empezaba en los pueblos con los captadores o “ganchos” e incluso ofrecía créditos para pasaje y ropa.

“Si Buenos Aires fuese la capital del país invisible y La Habana su ciudad mitológica, Salvador de Bahía sería su paraíso secreto“, sentencia Lezcano. Allí, la inmigración ”cobró tanta importancia" que acabó definiendo “un fenotipo”: “los galegos son personas pálidas de ojos claros”, cuenta el autor. A medida que iban juntándose los emigrantes de uno u otro pueblo al otro lado del Atlántico, se fundaban “cientos de centros gallegos” que eran como un pedazo de Galicia en la distancia. “Entre Cuba y Argentina sumaban 500 centros en 1936″, apunta, y “aún hoy hay más de 50 solo en Buenos Aires”.

La contrapartida a la ruptura familiar y el desarraigo estaba en los envíos de dinero, una suerte de “Plan Marshall privado”, sostenido por trabajadores al otro lado del océano. “Como una fórmula no escrita de alquimia financiera, todos repetían patrón en la gestión de su dinero”, analiza Lezcano. “Dividían la caja en cuatro partes; dos de ellas se reinvertían, preferiblemente en otro negocio para diversificar: así se gana menos en el que te va bien, pero seguro que no te arruinas si alguno de los otros va mal. Otra cuarta parte era el gasto cotidiano, la caja chica. Y la última era el ahorro neto”.

El país invisible cosecha cifras aplastantes. En 1910, casi una cuarta parte del total de las divisas que entraron en España eran envíos de gallegos, de la misma manera que el 40% de todas las cartas certificadas (posiblemente porque contenían dinero) tenían como destino Galicia. Los municipios con menor PIB de la comunidad son, curiosamente, los que ostentan algunas de las mayores fortunas y mansiones más espectaculares. La semana pasada, el periódico La Región de Ourense, la provincia más envejecida (y emigrada), publicaba cifras reveladoras: cada ourensano tiene una media de 33.000 euros en su cuenta, en total, 12.500 millones ahorrados.

No obstante, los lazos de las familias con su mitad emigrada se están rompiendo a medida que mueren los mayores. “Todo el mundo tiene un móvil con el que grabar los testimonios” de los abuelos para que no se acaben perdiendo, pide Lezcano. Y reivindica la necesidad de apuntalar la memoria y el orgullo del pasado emigrante con un museo (como el de Dublín) que, de momento, aquí no existe. De hecho, la serie de fotografías de la emigración realizada por Manuel Ferrol, entre las que se incluye el icono universal de este éxodo masivo —la imagen titulada El padre y el hijo—, se conserva en el Reina Sofía, “a 600 kilómetros” del puerto de A Coruña, donde se realizó el reportaje en 1957.

Basta, como muestra de todos aquellos que construyeron esa historia invisible en la que hay que poner el foco, una visita al Cementerio de Colón, “el más importante de Cuba y el más grande de Galicia”. Allí hay panteones grandes como iglesias, de hasta tres plantas, con miles de personas nacidas en un solo municipio de Galicia. En total, entre los mausoleos erigidos por 58 sociedades de emigrantes suman “decenas de miles de gallegos” sepultados.

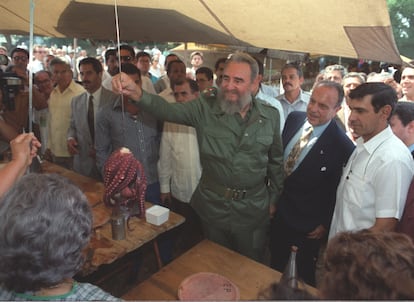

Fraga y Fidel

El gran momento de visibilidad del vínculo entre Galicia y Cuba llegó en 1991, con el idilio entre Fidel Castro y Fraga, ambos hijos de lucenses emigrados. Primero viajó el presidente de la Xunta a Cuba, donde Castro le dio tratamiento de jefe de Estado, y 10 meses después el dictador le devolvió la visita. Compartieron queimada y complicidad. Eran “dos animales políticos mitológicos, a sus anchas”, y “para Fraga el reencuentro con Cuba supuso una revelación”, analiza Lezcano: “Como político, supo intuir que cualquier gesto en dirección a América regresaría como un bumerán”.

Se suele decir que Buenos Aires es la tercera ciudad en población gallega, solo por detrás de Vigo y A Coruña. La Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina llegó a tener 88 sociedades vinculadas. Y mientras Galicia estaba “vaciada de cultura en la posguerra”, Buenos Aires “era un burbujeo incesante de exiliados con hambre creativa”. Numerosos artistas desplegaron allí su talento, empezando por la propia Maruja Mallo, en los murales del Cine Los Ángeles (1945). Mientras tanto, a Uruguay muchos gallegos viajaban para trabajar en CUTCSA, la sociedad de autobuses gobernada por José Añón, otro emigrado. Hoy es la operadora privada de transporte de pasajeros más grande de Latinoamérica.

Pero en Galicia no se conoce mayor historia de éxito americano ni mayor fortuna que la de los hermanos Vázquez Raña, originarios del municipio de Avión (Ourense), que levantaron su imperio en México. Venancio Vázquez y María Raña, sus padres, marcharon ahora hace un siglo. Atrás dejaron un carro y dos vacas y allá tuvieron seis hijos y una mueblería. Dos de sus vástagos, Mario y Olegario, sumaron hoteles, hospitales, medios de comunicación y más de cien mil empleados. Aquí, durante años, su llegada en vacaciones, sus fiestas, sus multimillonarios invitados causaban expectación. Pero la suya no es la única fortuna del municipio: han corrido ríos de tinta acerca de la flota de coches de lujo de Avión, Rolls Royce incluidos. Los emigrantes mexicanos, concluye Lezcano, “cuando retornan, hacen lo que [por seguridad] no pueden allá: ostentar”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.